多肉植物は初心者でも育てやすく、インテリアにもぴったり。家庭菜園での育て方から病気・害虫対策、季節ごとの管理まで詳しく解説します!

多肉植物の基本知識

多肉植物とは?その魅力について

多肉植物とは、葉や茎、根に水分をたくさん蓄える性質を持った植物の総称です。

乾燥した地域や気温差の激しい環境でも生き抜く強さを備えており、ぷっくりとした肉厚の葉が特徴で、その愛らしい姿から「癒しの植物」としても知られています。

また、水やりの頻度が少なくて済むため、忙しい人や初心者にも人気が高く、最近ではインテリアグリーンとしても注目を集めています。

特に、狭いスペースでも育てられる手軽さが魅力で、小さな鉢ひとつでも楽しめる点が、家庭菜園やベランダガーデニングとの相性も抜群です。

色とりどりの種類や個性的なフォルムも多く、ひとつだけでなくコレクションとして複数育てる楽しみ方も広がっています。

さらに、多肉植物は比較的ゆっくりと成長するため、こまめなお手入れも必要なく、育てるストレスが少ないのも嬉しいポイントです。

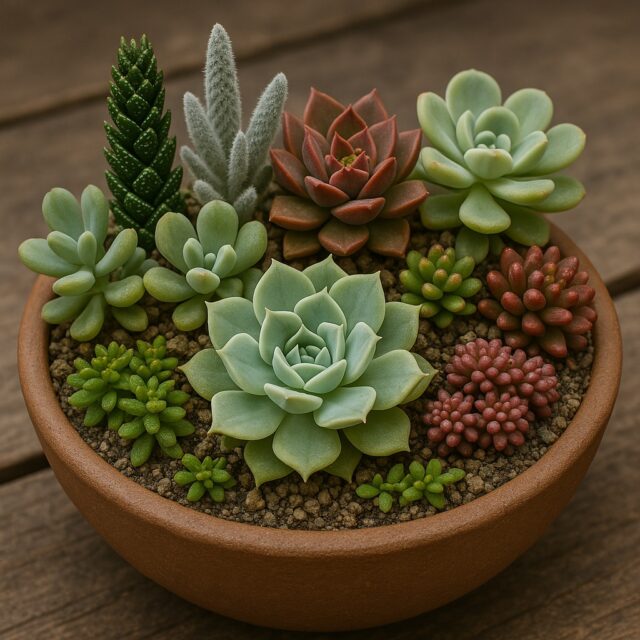

最近では寄せ植えやリメイク缶・鉢などと組み合わせたアレンジを楽しむ人も増えており、趣味としての奥行きも深まっています。

植物初心者からガーデニング経験者まで、幅広い層に支持されているのが多肉植物なのです。

多肉植物の種類と特徴

多肉植物には、サボテン科をはじめとして、クラッスラ、アエオニウム、グラプトペタルムなど、世界中に数千種ともいわれる多種多様な種類があります。

その中には、葉の形が丸みを帯びたもの、尖ったもの、細長いもの、さらに厚みのあるものや、粉を吹いたような質感を持つものまであり、見た目のバリエーションは非常に豊富です。

たとえば、「エケベリア」はバラの花のように幾重にも重なるロゼット型の葉を持ち、色彩も緑からピンク、紫にグラデーションする美しさが魅力です。

一方、「セダム」は小さく丸い葉が密集して群生するタイプで、グラウンドカバーや寄せ植えにも向いています。

さらに、「アロエ」や「ハオルチア」など、見た目がシャープだったり透明感のある葉を持つ種類もあり、観賞用としても存在感があります。

色のバリエーションもグリーン一色ではなく、赤や黄色、斑入りの白、さらにはブルーグレーのような渋めのカラーまでさまざまです。

また、多肉植物の中には花を咲かせる種類もあり、小さな星型の花やベル型の可憐な花をつけるものも。

その花が咲くことで、またひと味違う魅力を楽しめるのも嬉しいポイントです。

種類によって成長のスピードや手間のかかり方も異なるため、育てる目的やライフスタイルに合わせて、自分好みの多肉植物を選ぶことができます。

初心者におすすめの多肉植物

初心者におすすめなのは、「ハオルチア」「グラプトペタルム」「セダム」などが代表的です。

これらは比較的丈夫で、乾燥に強く、水やりの頻度も少なくて済むため、忙しい人やガーデニング初心者にもぴったりの種類です。

特に「ハオルチア」は透明感のある葉が美しく、室内の明るい窓辺でも元気に育ちやすい点が魅力です。

「グラプトペタルム」は葉の色合いがグレーやブルーがかったものなど豊富で、育てていくうちに色が変化していく楽しみもあります。

「セダム」は小さな葉が密集して広がるように成長し、寄せ植えや吊り鉢にも適しているのでアレンジの幅も広いです。

これらは多肉植物専門店はもちろん、ホームセンターや100円ショップなどでも簡単に手に入るため、入門編としても非常に優秀です。

また、一般的に流通しているものは比較的安価なことが多く、気軽に何種類かまとめて購入できるのも魅力のひとつです。

植物を育てる楽しさや癒し効果を実感したい人には、まずはこのような育てやすい多肉植物からスタートするのが断然おすすめです。

家庭菜園における多肉植物の育て方

育て方の基本手順

まず最初に用意するのは、排水性の良い鉢やプランターと、多肉植物に適した専用の培養土です。

多肉植物は根腐れしやすいため、水はけの良さが何よりも重要です。市販の「多肉植物用土」はその点で安心でき、初心者の方にも扱いやすくおすすめです。

植え付け時は、まず鉢の底に軽石やネットを敷いて排水性を高め、その上に培養土を入れます。

多肉植物の苗は、根を傷つけないように優しく扱いながら土に植え付けましょう。根がしっかりと土に触れるよう、少し押さえるのがポイントです。

植えたあとは、すぐに水やりをするのではなく、根が安定するまでの数日間は水を与えずに、風通しの良い明るい日陰に置いて様子を見ます。

根がなじみ始めたら、徐々に日光の当たる時間を増やしていきましょう。

なお、苗の状態によっては植え替え前に1日〜2日ほど陰干しして、根元の余分な水分を飛ばしておくとより安定します。

育成環境を整えることは、多肉植物を長く楽しむための大切なステップです。

多肉植物の環境の整え方

多肉植物は、風通しがよくて明るい日差しが差し込むような場所をとても好みます。

もともと乾燥地帯に生息する植物なので、湿気のこもらない清潔な空気の流れがあることも大切なポイントです。

特に日中の数時間だけでも日が差し込むような場所に置くと、多肉植物は元気に育ちやすくなります。

ただし、夏の強烈な直射日光は注意が必要です。特に葉が薄いタイプや色素の薄い品種は、日差しが強すぎるとすぐに葉焼けを起こしてしまうことがあります。

そのため、夏場は午前中だけ日光が当たる場所に移動したり、遮光ネットやレースカーテンを活用して光の強さを調節するのがおすすめです。

また、風が強い場所や雨が吹き込みやすい屋外では、鉢が倒れたり葉が傷ついたりする恐れがあるので、できれば軒下やバルコニーなど、自然環境をある程度コントロールできる場所で育てると安心です。

さらに、冬の寒さにも要注意です。多くの多肉植物は5度以下になるとダメージを受ける可能性が高いため、気温が下がる季節には屋内に取り込むか、簡易温室などで保護することを検討しましょう。

室内に移動させる場合は、暖房の風が直接当たらないようにしつつ、できるだけ明るい窓辺に置いて日照を確保してあげることが大切です。

このように、季節や天候に応じて置き場所や環境を柔軟に変えてあげることで、多肉植物は一年を通して元気に育ってくれます。

室内と屋外の育て方の違い

室内で多肉植物を育てる場合、最も注意すべきなのが日照不足です。

特に日光が不足すると徒長と呼ばれる現象が起き、茎が間延びして不自然な形になってしまいます。

このため、できるだけ日当たりの良い窓辺やサンルームなど、太陽光がしっかり入る場所に置くのが理想的です。

ただし、ガラス越しでも真夏の直射日光が強すぎると葉焼けの原因になることがあるので、レースカーテンで光を和らげると安心です。

また、室内は風通しが悪くなりやすいため、定期的に窓を開けたり、サーキュレーターなどを活用して空気を循環させることも重要です。

一方で屋外で育てる場合は、日光が十分に確保できるメリットがある反面、雨や風の影響を受けやすいため注意が必要です。

多肉植物は過湿を嫌うため、長雨に当たると根腐れや病気のリスクが高まります。

そのため、梅雨の時期や台風が接近する際などは鉢を軒下に移動させたり、簡易のカバーをかけるなどの工夫が求められます。

また、屋外では気温の変化が大きく、特に冬場は霜や氷点下の気温に注意が必要です。

気温が下がってきたら早めに室内に取り込み、冬越しの準備を始めましょう。

このように、室内と屋外では光の量、気温、湿度、風通しのすべてに違いがあります。

それぞれの環境に合わせた管理を心がけることで、多肉植物はより健康に育ち、美しい姿を保つことができます。

多肉植物水やりのタイミングと方法

多肉植物に必要な水やりの頻度

多肉植物はその名の通り、水分を葉や茎にたっぷりと蓄えることができるため、基本的に乾燥にとても強い植物です。

そのため、水やりは一般的な観葉植物のように毎日行う必要はなく、むしろ頻繁な水やりは根腐れの原因になることもあります。

春と秋の成長期には週に1回程度の水やりで十分ですが、それも土の乾き具合によって調整するのが理想的です。

夏場は暑さで蒸れやすくなり、植物も休眠に入るため、水やりの回数を控えて月に1〜2回程度にとどめる方が安心です。

冬も気温が下がることで成長が鈍くなるため、水分の吸収が悪くなりがちで、この時期も水やりはかなり控えめにするのがポイントです。

また、多肉植物を育てていく上で基本となる考え方が、「土が完全に乾いたら水をあげる」というルール。

見た目だけではなく、鉢の中までしっかり乾燥しているか確認するために、指を土に差し込んだり、土壌水分計を活用するのもおすすめです。

水やりを減らすことに不安を感じる方もいるかもしれませんが、多肉植物は「乾燥に耐えるけれど、湿気には弱い」という特徴を持っているので、水の与えすぎに注意しながら管理することが長持ちのコツです。

この頻度とタイミングを覚えておけば、初心者でも安心して多肉植物を楽しむことができるでしょう。

根腐れを防ぐための水やりのコツ

水やりは、多肉植物にとって非常に重要なポイントであり、間違った方法で与えてしまうとすぐに根腐れを引き起こしてしまいます。

基本的には、鉢の底から水がしっかりと流れ出るまでたっぷりと与えることが大切です。これは、根全体にしっかりと水が行き渡るようにするためです。

ただし、その後に受け皿にたまった水をそのままにしておくと、鉢の中が常に湿った状態となり、根が呼吸できずに腐ってしまう原因になります。水やりをしたら、必ず受け皿の水は捨ててください。

さらに、水やりの時間帯にも気をつけましょう。気温が比較的安定している朝の早い時間帯や、夕方の涼しくなった時間帯がベストです。

特に夏場は、昼間の気温が高い時間に水を与えると鉢内の温度が急上昇し、根にダメージを与えるリスクが高くなります。

また、夜間に水を与えてしまうと、気温が下がることで水分が鉢内にこもりやすくなり、これもまた蒸れやすい原因となります。

水を与える際は、表面の土だけが濡れている状態ではなく、鉢の中の土全体がしっかり潤うように与えるのがポイントです。

そして、日常的に葉の状態をよく観察し、張りがなくなってきたり、色がくすんできたと感じたら水やりのタイミングを見直すとよいでしょう。

このように、水やりの方法やタイミングを少し工夫するだけで、多肉植物の健康を長く保つことができます。

乾燥気候での水分管理

乾燥した地域や、空気が極端に乾きやすい季節(特に冬や真夏など)では、水分の蒸発が想像以上に早く進むことがあります。

そのため、表面の土が乾いているように見えても、実際には内部にまだ湿り気がある場合もあり、逆に表面が湿っていても中はカラカラということもあるので、注意深い観察が欠かせません。

葉がしおれていたり、柔らかくなっている場合は水分が不足しているサインです。

また、土の乾き具合を見るだけでなく、葉のハリ感や色の変化、元気のなさなど、日常的に植物の様子をチェックする習慣をつけることが重要です。

乾燥地域での栽培では、風通しが良すぎると水分がすぐに飛んでしまうため、設置場所を工夫して乾燥しすぎないように調整する必要もあります。

たとえば、鉢を風が直接当たる場所から少し移動させたり、周囲に背の高い植物を置くなどの工夫も効果的です。

また、気温が高い時間帯に水やりをすると、すぐに蒸発して根まで十分に水分が届かないこともあるため、気温が落ち着いた朝か夕方に行うのがベストです。

過剰な水やりは根腐れのリスクを高めてしまいますが、乾燥しすぎて完全に放置してしまうのもNGです。

大切なのは、水やりのタイミングを土の状態や植物の変化に合わせて柔軟に調整すること。

そのためには、観察力を養うことが何よりも大切になります。

少しずつ経験を積みながら、自分なりの「ちょうどいい水分バランス」を見つけていきましょう。

多肉植物の植え替え方法

植え替えのタイミングと注意点

多肉植物は成長していく過程で、鉢の中で根がいっぱいになってしまう「根詰まり」の状態に陥ることがあります。

そのままにしておくと、根が水分や栄養を効率よく吸収できなくなり、株の元気がなくなったり、成長が鈍ったりすることがあります。

そのため、一般的には1〜2年に一度を目安に、植え替えを行うのが理想的です。

植え替えのタイミングとして最も適しているのは、春と秋の成長期です。

これらの季節は気温が安定していて植物が活発に活動しているため、植え替えによるストレスからも比較的早く回復することができます。

逆に、真夏や真冬は植物が休眠状態に入っているため、新しい環境への適応が難しく、植え替えのダメージが大きくなりがちなので避けた方が良いでしょう。

また、植え替え作業を行う数日前から水やりを控えて、土をしっかり乾燥させておくことも重要です。

乾いた土の方が根が傷みにくく、鉢からもスムーズに抜けやすくなるので作業がしやすくなります。

植え替え直後は、植物が新しい環境に慣れるまでの間に、根が傷ついた部分から雑菌が入るのを防ぐためにも、すぐに水を与えるのは控えましょう。

2〜3日ほど様子を見て、根が安定したと感じたタイミングで、少量の水を与えるようにすると失敗しにくくなります。

このように、時期や事前の準備、そして植え替え後の管理まで丁寧に行うことで、多肉植物を元気に保ちつつ、美しい姿で長く楽しむことができます。

適切な土やポットの選び方

植え替え時に使用する土は、多肉植物の健やかな成長を支えるためにとても重要です。

特に多肉植物は水をあまり必要としないため、水はけの悪い土を使うと根腐れの原因となってしまいます。

そのため、市販の多肉植物専用の培養土を使うのが最も手軽で安心な選択肢です。

専用土には排水性と通気性に優れた素材がバランスよく配合されており、初心者でも失敗しにくいのが特徴です。

もし自分で土を配合する場合は、赤玉土をベースにし、鹿沼土や軽石を混ぜて排水性を高め、さらにピートモスや腐葉土を少量加えて保水性と栄養バランスを調整する方法があります。

また、炭やくん炭を混ぜると殺菌効果も期待できるのでおすすめです。

鉢選びにおいても、土と同様に排水性と通気性が非常に重要です。

鉢の底にしっかりと排水穴が開いているか確認しましょう。穴がないと水が溜まりやすくなり、根腐れリスクが高まります。

素材については、プラスチック製の鉢でも軽くて扱いやすいというメリットがありますが、通気性がやや劣ります。

そのため、初心者の方には素焼きやテラコッタ製の鉢が特におすすめです。これらの鉢は通気性と吸水性に優れており、土の中の湿度管理がしやすくなるため、根腐れを防ぎやすくなります。

鉢のサイズも重要で、植え付ける苗より一回り大きいものを選ぶと、根の成長にもゆとりがあり、より健康に育ちやすくなります。

このように、土と鉢は単なる容器や土台ではなく、多肉植物の快適な“住環境”ですので、最適な組み合わせを選んであげることが大切です。

根回りの手入れと注意事項

植え替え作業を行う際には、まず古い土を根から丁寧に落とすことが大切です。

このとき、無理に引っ張るのではなく、手やピンセットを使ってやさしく土をほぐしていくと根を傷つけにくくなります。

土を落としていくと、自然と根の状態が見えてくるので、黒ずんだ部分や明らかに傷んでいる根があれば、清潔なハサミで思い切ってカットしましょう。

特に黒く変色していたり、ぬめりのある部分は既に腐敗が始まっている可能性があるため、早めの除去が必要です。

ハサミはアルコール消毒や火で炙るなどして、雑菌が混入しないように清潔を保つことがポイントです。

カット後は、すぐに新しい鉢に植え付けるのではなく、根の切り口をしっかり乾燥させる「根の乾燥処理」を行いましょう。

目安としては半日〜1日、風通しが良く直射日光の当たらない日陰に置いて自然乾燥させます。

この乾燥処理によって、切り口がふさがり、雑菌やカビなどの侵入を防ぐことができるため、植え替え後の根腐れリスクが大幅に軽減されます。

また、乾燥中に根の全体像をチェックして、過剰な根が残っていないか、バランスが悪くなっていないかを確認するのもおすすめです。

植え付ける際には、根の量に対して鉢のサイズが大きすぎないように調整すると、通気性が保たれやすくなり、さらに健康的な育成につながります。

このように、植え替え時の根回りの手入れは、作業の中でも非常に重要なステップですので、丁寧に時間をかけて行うことが多肉植物を長く楽しむコツの一つです。

多肉植物の増やし方

挿し木による増やし方

挿し木とは、葉や茎の一部を切り取って、別の鉢に挿し、そこから新たに発根させて増やす方法です。

この方法は、初心者にも扱いやすく、もっともポピュラーかつ成功率の高い多肉植物の増やし方として広く利用されています。

特にエケベリアやグラプトペタルムなどは、葉挿しと呼ばれる方法も可能で、一枚の葉から新芽と根が出る姿はとても可愛らしく、育てる楽しみが広がります。

挿し木を行う際は、元気な葉や茎を選び、清潔なハサミやカッターでカットするようにしましょう。

カットした後はすぐに土に挿すのではなく、1〜2日(場合によっては3日程度)、風通しの良い場所で切り口をしっかり乾燥させる「癒合期間」を設けることが成功のカギとなります。

これは、切り口からの雑菌侵入を防ぎ、腐敗を抑えるために非常に大切なプロセスです。

乾燥させた挿し穂は、湿らせた多肉植物用の土に軽く差し込み、直射日光を避けた明るい日陰や室内の窓辺などで管理します。

発根までは土が乾いても無理に水やりをせず、湿度を保ちつつ自然に根が出るのを待ちましょう。

おおよそ1週間〜10日ほどで根が出始めますが、種類や季節によっては2週間以上かかることもあります。

発根が確認できたら、徐々に水やりを開始し、明るい環境に慣らしていきましょう。

この挿し木の工程を丁寧に進めることで、誰でも簡単にお気に入りの多肉植物を増やすことができ、家庭菜園の楽しみ方がさらに広がります。

株分けの手順とポイント

株分けは、親株の周囲に自然にできた子株を取り分けて、それぞれを独立させて育てる方法です。

この方法は、多肉植物の株が大きくなりすぎたときや、鉢が窮屈になったときに最適な増やし方であり、見た目も整い、健康的に育てやすくなります。

まず、株分けを行う際には、事前に土を乾かしておくと作業がしやすくなります。

土が乾いていると、鉢から株を引き抜きやすく、根を傷つけるリスクも軽減されます。

丁寧に鉢から株を取り出したら、親株と子株の境目をよく確認し、手でやさしく分けるか、必要に応じて清潔なハサミやナイフを使って切り分けます。

このとき、根がしっかりとついている子株を選ぶことで、植え付け後の活着もスムーズになります。

分けた後の子株と親株は、それぞれ新しい土と鉢に植え替えます。

使用する土は多肉植物専用の水はけの良い培養土を使い、鉢は通気性に優れた素焼き鉢や底に穴のあるプラスチック鉢がおすすめです。

植え付け前には、根の切り口をしっかり乾燥させる「根の乾燥処理」を忘れずに行いましょう。

これは2〜3時間から半日程度、風通しの良い日陰で乾かすことで、根元から雑菌が入るのを防ぎます。

植え替えた直後はすぐに水やりをせず、数日間そのまま乾燥状態で置き、根が安定してから少しずつ水を与え始めるようにします。

また、株分け後の子株はまだ環境に慣れていないため、強い日差しを避け、明るい日陰で管理することでダメージを抑えられます。

株分けは、ひとつの株を無駄なく活用しながら、育成スペースのバランスを整える効果的な方法です。

ポイントをしっかり押さえて行えば、植物への負担も少なく、初心者でも安心して挑戦できます。

種からの育成方法

やや難易度は上がりますが、多肉植物を種から育てる方法もあります。挿し木や株分けと比べると発芽までに時間がかかり、管理も繊細さが求められるため中〜上級者向けとされていますが、種から育てることでより一層植物への愛着も湧きます。

まず、種まきには多肉植物専用の種まき用土を使用します。通気性と排水性の高い土が発芽には重要で、赤玉土の微粒やバーミキュライトを混ぜたものもおすすめです。土は事前に霧吹きなどでしっかり湿らせておきます。

種は非常に小さいものが多く、均等に撒くのが難しいため、ピンセットや爪楊枝の先を使って慎重に撒いていくとよいでしょう。発芽適温は20〜25度前後が理想で、温度管理が発芽成功のカギになります。室温の安定しにくい季節は、簡易温室や加温マットを使うのも効果的です。

また、発芽には高い湿度が必要となるため、ラップや育苗ドームなどで覆い、保湿環境を保つようにします。ただし、カビの発生を防ぐためにも、毎日短時間でも換気を行うことが大切です。

発芽には1週間から1か月程度かかることもあり、気長に観察を続ける必要があります。芽が出た後は、徐々に日照量を増やし、弱光から始めて慣らしていきましょう。

本葉が数枚出てきたら、混み合った部分を間引きながらスペースを確保し、根がしっかりしてきたタイミングで小鉢への植え替えを行います。

こうしてじっくりと育てた苗は、購入した苗とはまた違った愛おしさがあり、自分だけの植物を一から育て上げる達成感を味わえます。

時間と手間はかかりますが、多肉植物のライフサイクルをより深く知ることができる、非常に価値ある育成方法です。

多肉植物肥料の与え方とタイミング

多肉植物に必要な肥料の種類

基本的に多肉植物は、他の植物と比べてそれほど多くの肥料を必要としないため、過度な施肥はかえって逆効果になることがあります。

とはいえ、元気で形のよい株に育てたい場合や、花を咲かせる品種を育てる際には、適切な肥料の補助が有効です。

肥料には主に緩効性の粒状肥料と液体肥料の2タイプがあり、どちらも使いやすく、多肉植物に適した成分構成になっているものを選ぶことが大切です。

緩効性タイプの粒状肥料は、一度土にまいておけば長期間にわたって少しずつ栄養を供給してくれるため、施肥の手間が省け、初心者にもおすすめです。

一方、液体肥料は即効性があり、葉色の改善や成長促進などが早く実感できるメリットがあります。

いずれのタイプでも、窒素・リン酸・カリの三要素(N-P-K)のバランスが取れた「多肉植物専用」と明記された製品を使用すると安心です。

特に、窒素が少なめでリン酸とカリがやや多めの比率が理想とされ、根の発達や葉の引き締めに効果を発揮します。

また、最近では有機質の配合されたナチュラルな肥料や、液体タイプでも無臭で使いやすい家庭園芸向けの製品も増えてきています。

肥料の選び方は育てる植物の種類や育成環境によっても変わってくるため、まずは少量から試して様子を見るのがよいでしょう。

適切な肥料を適量使うことで、多肉植物の成長をサポートし、より美しく健康な株を育てることができます。

肥料の与え方と頻度

春と秋の成長期には、月に1回程度の頻度で液体肥料を水やり代わりに薄めて与えるのが基本です。

液体肥料は水に溶かして使用するため、土全体に素早く成分が行き渡り、植物にとって吸収しやすいという利点があります。

ただし、希釈濃度は製品の説明書に従い、濃くしすぎないよう注意することが重要です。濃すぎると根を痛めてしまい、かえって成長に悪影響を及ぼす恐れがあります。

また、液体肥料は水やりの頻度に合わせて定期的に与えるとよいですが、毎回使用するのではなく、水やり2~3回に1回程度のペースが安心です。

粒状肥料の場合は、施肥のタイミングや頻度がより簡単で、土の表面にパラパラとまいておくだけで数週間から数か月かけてじわじわと効果を発揮してくれます。

特に、長期間効く緩効性タイプの粒状肥料は、管理の手間を減らしたい方や初心者に最適な選択肢といえるでしょう。

また、鉢の大きさや植えている多肉植物の品種によって、与える肥料の量も調整する必要があります。

小さな鉢では土の容量が少ないため、少量の肥料でも十分に効果が出ますが、大きな鉢ではやや多めに与えることが求められる場合もあります。

いずれの場合も、肥料を与える際には、必ずパッケージに記載された使用量を守ることが大切です。

誤って多く与えてしまうと、肥料焼けを起こして葉が変色したり、根がダメージを受ける可能性があるため、慎重に施肥を行いましょう。

適切なタイミングと頻度で肥料を与えることは、多肉植物の健康を維持し、美しい形や色を保つうえで非常に効果的な方法です。

季節ごとの肥料管理

多肉植物は、春と秋に成長のピークを迎え、夏と冬には休眠期に入るという明確なライフサイクルを持っています。

このサイクルに合わせて肥料の与え方を調整することが、健やかな成長をサポートするために非常に重要です。

春と秋は気温も穏やかで、日照時間が安定しているため、多肉植物の根や葉が活発に活動する季節です。この時期は、液体肥料や緩効性の粒状肥料を月に1回程度与えることで、しっかりとした成長を促すことができます。

一方、夏は気温が高すぎるため、多くの多肉植物は成長を一時的に休止し、休眠状態に入ります。この間に肥料を与えると、根に負担がかかり、逆効果になる場合があります。また、高温多湿の環境では肥料分が腐敗して根腐れを引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。

冬も同様に、多くの多肉植物が休眠状態に入り、光合成や水分・栄養の吸収力が低下します。この時期に肥料を与えてもほとんど吸収されず、根にストレスを与えてしまう恐れがあります。

特に室内で育てている場合、日照不足によってさらに光合成が難しくなるため、冬場の施肥は基本的に控え、春を待ってから再開するのが理想です。

このように、季節によって与えるべき時期と控えるべき時期を明確に分けることで、根や株への負担を減らし、病害虫やストレスを予防することができます。

肥料管理は多肉植物の育成の中でも見落とされがちですが、年間を通じて計画的に行うことで、美しいフォルムと健康的な成長をキープすることができます。

多肉植物の病気と害虫対策

よくある病気とその対策

多肉植物がかかりやすい病気には、「根腐れ」「うどんこ病」「軟腐病」などが代表的です。

これらの病気は、主に水やりの過多や風通しの悪さ、気温の変化などが原因となって発症するため、栽培環境の見直しが重要なポイントになります。

まず「根腐れ」は、多肉植物の病気の中でも最も一般的で、初心者が最初に経験しやすいトラブルの一つです。

特に梅雨のような湿気の多い時期や、冬場に加湿してしまった場合に起こりやすく、根が黒く変色してやがて腐敗し、植物全体がしおれてしまいます。

この病気の予防には、まず通気性と排水性に優れた土を使用すること、そして「乾いてからたっぷり水を与える」という基本の水やりスタイルを守ることが重要です。

一度根腐れが進行すると回復が難しいため、日頃から土の湿り具合を確認し、鉢底からの水の抜けが良いかどうかもこまめにチェックしましょう。

次に「うどんこ病」は、葉の表面に白い粉状のカビが付着する病気で、見た目にも目立つため比較的早く発見しやすいですが、放置するとどんどん広がってしまいます。

この病気は風通しの悪い環境や、温度差の大きな場所で発生しやすいため、室内栽培では特に注意が必要です。

見つけたら早急に病葉を取り除き、専用の殺菌スプレーを使用して広がりを防ぎます。

葉の裏側まで丁寧にスプレーするのが効果的です。また、使用後は数日間の観察を行い、再発がないか確認しましょう。

最後に「軟腐病」は細菌によって引き起こされる深刻な病気で、発症すると葉が一気に黒く溶けたようになり、独特の腐敗臭を放つのが特徴です。

軟腐病にかかった部分は回復が難しいため、見つけた時点で早急にその部分を取り除く必要があります。

可能であれば土と鉢をすべて新しいものに交換し、清潔な環境で再スタートするのが最善の方法です。

このように、病気は一度かかると植物全体の健康を大きく損なうため、日常的な観察と早めの対処が鍵となります。

多肉植物を長く楽しむためには、ちょっとした変化にも敏感に気づけるよう、日頃からよく観察する習慣を身につけておくと安心です。

害虫の種類と対策法

多肉植物に付きやすい害虫には、「カイガラムシ」「アブラムシ」「ハダニ」「コナカイガラムシ」などがあります。

これらの害虫は、多肉植物の葉や茎から栄養を吸い取り、植物の成長を妨げたり、病気を媒介する可能性もあるため、早期発見と適切な対策が欠かせません。

まず「カイガラムシ」は、白く綿のような姿で葉の根元や茎の付け根に潜むことが多く、目立たないため発見が遅れがちです。

放置しておくと繁殖し、株全体がベタついたりカビが発生する原因にもなります。発見したらピンセットや綿棒で丁寧にこそぎ落とすほか、場合によっては殺虫剤やアルコールを使って処理する方法もあります。

次に「アブラムシ」は、新芽や柔らかい茎の部分に群れで発生しやすく、植物の汁を吸って成長を阻害するだけでなく、ウイルス病の媒介源にもなる恐れがあります。

軽度であれば強めの水で洗い流すことで除去できますが、数が多い場合は市販の園芸用殺虫スプレーの使用も検討しましょう。

「ハダニ」は非常に小さく肉眼では見えづらいものの、葉の裏に細かな白い斑点が現れたり、葉の色が褪せてきたりするのがサインです。

特に乾燥した環境で繁殖しやすく、高温期に多く発生する傾向があります。

そのため、空気が乾きがちな室内では定期的に葉水をスプレーして予防するのが効果的です。また、葉の裏側をこまめにチェックする習慣も重要です。

「コナカイガラムシ」は、粉をふいたような見た目で、他のカイガラムシと同様に葉や茎の栄養を吸い取ります。

放置するとどんどん増殖し、植物全体がダメージを受けるため、早めの駆除が必要です。アルコールを染み込ませた綿棒で丁寧に拭き取る方法が効果的で、予防として風通しを良くすることも大切です。

これらの害虫は一度繁殖すると駆除に時間がかかるため、日ごろから植物の状態を観察し、異常が見られたらすぐに対処することが被害を最小限に抑えるカギとなります。

害虫の発生を防ぐためには、風通しの良い場所で育てる、過湿を避ける、鉢や道具を清潔に保つなどの基本的な環境管理が有効です。

害虫対策は見た目の美しさを保つだけでなく、植物の生命力を維持するためにも欠かせない大切な作業です。

健康な多肉植物を維持するためのコツ

多肉植物を元気に育て続けるには、病気や害虫の早期発見と予防が非常に重要です。

そのためには、日々の丁寧な観察が欠かせません。植物の葉の色つや、ハリの有無、根元の変色やぐらつきがないかなどを細かくチェックし、異常が見られた場合は早めに原因を探って対処する姿勢が求められます。

また、植物にストレスを与えない育成環境を整えることも大切です。風通しの良い場所に置くことで蒸れを防ぎ、病害虫の発生を抑えることができます。

土は必ず排水性の良いものを選び、水やりは「乾いてからたっぷり」が鉄則。常に湿っている状態が続くと、根腐れやカビの温床となるため注意が必要です。

さらに、光の当たり方も成長に大きく関わります。日当たりの偏りを防ぐためには、鉢の向きを数日おきに少しずつ変えて、全体にまんべんなく光が届くようにするのがポイントです。

季節ごとに日照条件は変化するので、春や秋は屋外で育て、夏は半日陰、冬は室内の日当たりの良い場所に移すなど、置き場所の見直しも欠かせません。

また、肥料の与えすぎは逆効果になることもあります。特に成長期以外の季節や株が小さいうちは、肥料を控えめにする方が安全です。

密植状態は風通しを悪くし、病害虫の原因になるため、株間にゆとりを持たせた配置を意識しましょう。

鉢の底に溜まった古い水のチェックや、枯れ葉の除去といった小さなメンテナンスも積み重ねれば大きな効果につながります。

これらのポイントを意識して丁寧にケアしていけば、多肉植物は驚くほど長く、美しく育てることが可能です。

多肉植物のインテリアアレンジ

お気に入りの多肉植物を使った寄せ植えアイデア

多肉植物は種類が非常に豊富で、色合いもグリーン系から赤みがかったもの、黄色や紫系まで多彩です。葉の形状も肉厚で丸いもの、細長いもの、トゲのようなものなどバリエーションに富んでおり、寄せ植えにすることで個々の個性が引き立ち、全体として一つのアートのように楽しむことができます。

寄せ植えに使う鉢やトレイは、素焼きの鉢やブリキ缶、アンティーク調の器など、あえてテイストを揃えることで統一感が出て、インテリアとしても一層映えます。

形の異なる複数の品種を高低差を意識してバランスよく配置することで、立体感のある仕上がりになります。たとえば中央に高さのある品種を置き、周囲に這うタイプや低めの品種を散りばめることで、視覚的なリズムが生まれます。

また、カラーコーディネートも重要なポイントです。グリーンを基調にしながら、ポイントで赤や白、黄系を組み合わせると、ナチュラルでありながら華やかな印象に仕上がります。

季節感を演出したい場合は、春ならパステルカラーの器、夏ならガラス素材の鉢、秋はウッド調、冬は陶器やブランケット素材の敷物などと合わせてアレンジすると、より季節に合った空間が完成します。

また、テーマを決めてアレンジするのもおすすめです。「森の小道」「砂漠の風景」「癒しの窓辺」など、自分の好みに合わせてテーマを設定すれば、選ぶ植物や容器、小物も自然と決まりやすくなり、統一感のある寄せ植えが仕上がります。

さらに、ミニチュアの動物フィギュアやガーデンピックなどの小物を組み合わせると、遊び心ある寄せ植えが楽しめます。

このように、多肉植物は寄せ植えアレンジの自由度が非常に高く、インテリアに取り入れるだけでなく、贈り物としても喜ばれる作品が簡単に作れるのが魅力です。

ナチュラルな雰囲気を楽しむインテリアコツ

木製のトレイやアンティーク調の鉢、リサイクル素材の小物と組み合わせることで、自然で温かみのあるインテリアが完成します。ナチュラル素材を基調にすると、多肉植物の素朴な魅力がより引き立ち、空間全体に癒しのムードを演出できます。

素焼きの鉢やバスケット、小枝や流木を使った飾りなどと一緒に飾ることで、まるで森の中の小さなコーナーのような演出が可能です。麻紐やレースをアクセントとして使えば、さらに優しい印象になります。

多肉植物は比較的コンパクトに育てられるため、窓辺や棚、キッチンカウンターなど限られたスペースにもぴったりです。ちょっとしたスペースでもグリーンを加えるだけで空間に奥行きと潤いが生まれます。

壁に取り付ける小さなウォールプランターや、吊るして飾るマクラメハンギングプランターなどを活用すれば、縦のスペースを有効に使った立体的なインテリアアレンジも楽しめます。

照明との相性も良く、夜間でもグリーンの存在感を演出できるのも魅力の一つです。LEDライトのやわらかい光で照らされた多肉植物は、昼間とは違った雰囲気で空間を彩ってくれます。

また、間接照明を組み合わせることで、より洗練された大人の癒し空間を作ることもできます。季節ごとの小物や香りのアイテムと一緒にディスプレイすれば、気分に合わせた演出が可能です。

多肉植物を活用した雑貨の楽しみ方

最近では、多肉植物を使ったハンドメイド雑貨がインテリアのトレンドとして注目を集めています。

特にミニサイズの多肉植物は扱いやすく、ちょっとしたアイデアで日常の雑貨を特別なものに変えることができます。

例えば、小さなガラス瓶や空き缶、流木、テラコッタポットなどのリサイクル素材に多肉植物を植え込むことで、世界に一つだけのオリジナル雑貨が完成します。

ガラス瓶を使えば、中の土や根が見える透明感のあるアレンジができ、インテリアとしても涼しげでおしゃれです。

流木や木片に穴を開けて植え付けるナチュラルなスタイルは、まるで自然の中から切り出したような雰囲気を楽しめ、和洋どちらの空間にもマッチします。

さらに、アクセサリートレイやフォトフレームにミニ多肉植物を組み合わせて装飾すれば、贈り物としても喜ばれるユニークなプレゼントになります。

イベントや季節ごとのギフトにもぴったりで、母の日や誕生日、引越し祝いなどにも最適です。

また、多肉植物は乾燥に強く丈夫なので、忙しい方や園芸初心者でも気軽に取り入れやすいのが魅力です。

工作やDIYが好きな方には特におすすめで、木工やペイント、ステンシルといった技法と組み合わせることで、オリジナリティのある作品づくりが楽しめます。

お子さんと一緒に作るワークショップにも適しており、教育的な体験としても人気があります。

このように、多肉植物を活用した雑貨づくりは、暮らしの中に自然を取り入れると同時に、創作の楽しさも味わえる素敵な趣味として広がっています。

多肉植物季節ごとの管理ポイント

春秋の育成管理の注意点

春と秋は多肉植物にとって最も成長が活発になる季節であり、初心者にとっても育成を始めやすい理想的なタイミングです。日照時間が安定していて気温も穏やかなため、植物にとってストレスが少なく、根や葉がぐんぐんと成長しやすい環境が整っています。

この時期の水やりは通常よりやや多めを意識しつつも、過湿にならないよう注意が必要です。目安としては週1回程度の水やりが理想ですが、実際には土の乾き具合を確認しながら調整します。鉢の中までしっかり乾いたことを確認してから、水をたっぷりと与えるようにしましょう。

また、鉢のサイズや素材によっても乾燥速度は異なります。たとえば素焼き鉢は通気性が高く水分が蒸発しやすいのに対し、プラスチック鉢は水が溜まりやすいため、水やりの頻度を微調整すると良いでしょう。

この時期は多肉植物が栄養を吸収しやすいため、肥料を与える絶好のチャンスです。薄めた液体肥料を月に1回程度、または緩効性の粒状肥料を使用しても効果的です。過剰な施肥は根に負担をかけるため、用法・用量を守ることが重要です。

日照管理も春秋の育成では欠かせないポイントです。成長期の多肉植物は十分な日光を必要とするため、日当たりの良い場所に置くことが理想的です。ただし、一方向からばかり光が当たると、植物が偏って育つ原因になります。週に1〜2回は鉢の向きを変えて、全体に均等に光が当たるよう工夫しましょう。

また、日照不足の室内では植物用のLEDライトを活用するのも一つの方法です。適度な光と水、栄養が揃えば、多肉植物は春や秋に最も美しい姿を見せてくれるはずです。

夏の暑さと冬の寒さに対する工夫

夏の管理で最も注意したいのが、強烈な直射日光と高温による葉焼け、そして鉢内の蒸れによる根腐れです。多肉植物は本来乾燥地帯に生育する植物ですが、日本の蒸し暑い夏とは環境が異なり、過酷な条件下では傷みやすくなります。

対策としては、日差しの強い時間帯を避けて午前中の光を浴びるような場所に鉢を移動させるのがおすすめです。遮光ネットを使えば日差しをやわらげることができ、葉焼け防止にもなります。また、屋外で管理する場合は半日陰になる場所に移し、風通しの良い環境を作って熱がこもらないようにすることが大切です。

さらに、鉢同士を詰めすぎず、空間を空けて配置することで風の通り道を作りましょう。水やりは日中の高温時を避け、朝または夕方の涼しい時間帯に行うのがベストです。特に湿気の多い夜間に水が残ると病気の原因にもなるため、タイミングには注意が必要です。

一方、冬場の管理では低温と日照不足が課題となります。多肉植物の多くは5℃以下になるとダメージを受けやすくなるため、気温が下がってきたら室内に取り込む準備をしましょう。取り込む際には、日中日が当たる窓際の明るい場所を選び、十分な日照を確保してあげることが重要です。

ただし、暖房器具の近くに置くと温風が直接当たり、葉が乾燥して傷むことがあるので、風の通り道は避けましょう。気温の低下が著しい地域では、簡易温室やビニールカバーを使って外気との遮断を図ることで、温度と湿度のバランスが取りやすくなります。

また、冬場の水やりは控えめにし、土が完全に乾いてから与える程度にします。休眠期にあたるため根の活動が鈍くなっており、水分を吸収しづらくなっています。頻繁な水やりは根腐れのリスクを高めるため、様子を見ながら控えめな管理を心がけましょう。

夏も冬も、環境に応じた柔軟な管理を行うことで、多肉植物は一年を通じて健康的に育てることができます。

気温変化への適応方法

季節の変わり目は、日中と夜間の気温差が大きくなりやすく、多肉植物にとっては負担となる時期です。この気温の変化は、植物の体内環境に影響を及ぼし、水分の吸収や蒸散のバランスが崩れる原因になります。特に春や秋は朝晩の冷え込みと日中の気温上昇の差が顕著になるため、注意深く管理することが大切です。

気温の急変に対応するためには、植物を置く環境の調整が有効です。例えば、日中は屋外の日当たりの良い場所で太陽の光をしっかりと浴びさせ、夜間は気温の低下を避けるために室内に取り込むなど、1日の中でも置き場所を変える工夫が有効です。

また、水やりのタイミングや頻度の調整も重要です。急に気温が下がった場合は、土が乾くまでの時間も長くなるため、水やりの間隔を広げる必要があります。逆に、気温が上がる日中には蒸散量が増えるため、植物の状態をよく観察しながら必要に応じて調整しましょう。

たとえば、秋から冬にかけては気温が下がり始めるため、水やりの頻度を徐々に減らしていくことが推奨されます。特に夜間に水を与えると気温低下により根が傷む恐れがあるため、日中の暖かい時間帯に行うようにしましょう。根が凍るのを防ぐために、鉢を断熱材やすのこなどの上に置いて冷気を避ける工夫も役立ちます。

また、春先には気温の上昇とともに植物が活動を始めますが、朝晩の冷え込みはまだ続くため、置き場所を工夫しつつ、日中にしっかりと光を浴びせて徐々に外の気温に慣れさせていくことがポイントです。気温の推移に注意を払いながら、段階的に環境を切り替えることで植物へのストレスを軽減できます。

このように、季節の変化に応じた柔軟な管理を心がけることで、多肉植物はストレスなく順調に育ってくれます。年間を通じて健康な状態を保つためには、観察力と工夫を忘れずに対応していくことが大切です。

【まとめ】

多肉植物を家庭菜園で楽しむためのポイント

多肉植物は、初心者でも育てやすく、インテリアとしても魅力的な植物です。育てる際の基本としては、水は「乾いてからたっぷり」、土は排水性の良いものを選ぶことが重要です。また、季節ごとの管理(春秋は成長期、夏冬は休眠期)に応じた環境調整が、元気に育てる鍵になります。

病気や害虫対策では、日々の観察と早めの処置が重要。特に根腐れやカイガラムシには注意が必要です。健康的に育てるには、風通し・日当たり・水やりのバランスがポイントです。

さらに、多肉植物は寄せ植えや雑貨アレンジにも向いており、インテリアとして楽しめるほか、DIY作品やプレゼントにも最適です。育てる楽しみと、飾る楽しみを同時に味わえるのも大きな魅力です。

気温の変化には特に敏感なので、季節の移り変わりには柔軟に対応し、置き場所や水やりを調整することで、1年を通じて健康な多肉ライフを楽しむことができます。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。