2025年7月5日に津波や地震が起きるという噂の真相を、予言・都市伝説・科学的根拠の両面から徹底検証。今こそ見直すべき防災対策!2025年7月5日説を正しく知り、家族を守る方法。

2025年7月5日津波はどこまで来る?想定浸水マップ完全解説

2025年7月5日・津波の真実──何が起こるのか?【序章】

2025年7月5日に津波や地震が起こる、という話題がここ数年SNSやインターネットで急速に広がっています。多くの人が「本当にその日に大災害が起きるのだろうか」「自分の住む地域は安全なのか」といった強い不安を感じているのが現状です。

こうした噂の発端や広まり方には、現代の情報社会ならではの背景が見え隠れしています。噂は時に事実以上の広がりを見せ、口コミやSNSの拡散力によって瞬く間に全国に知れ渡ります。しかも「2025年7月5日午前4時18分」といった具体的な時刻まで語られているため、より現実味を持って人々の関心を集めているのです。

しかし、冷静に考えてみると、「根拠がはっきりしない」「過去の例と比べてどうなのか」「実際に自分は何を準備すべきか」といった疑問が湧いてきます。今こそ、噂や都市伝説の背景や科学的な視点からも情報を整理し、正しい判断を持つことが大切です。

SNSや口コミで話題の『2025年7月5日地震・津波説』とは

近年、SNSやネット掲示板、YouTubeなどを中心に「2025年7月5日に大規模な地震と津波が起こるのでは?」という噂や口コミが爆発的に広がっています。この現象は、まさに現代の情報社会ならではのスピードと拡散力を持って広まり、日々多くの人がその話題に触れる機会が増えています。

とくにX(旧Twitter)やTikTok、LINEのオープンチャット、Instagramなどでは、「日本沈没の日」「2025年問題」「7月5日地震」などのハッシュタグ付きで、日付や具体的な時間を指定した投稿が繰り返し拡散されています。こうした投稿には、不安を煽るような動画やまとめ記事だけでなく、「自分も不思議な夢を見た」「誰々が警告しているらしい」といった個人の体験談や独自の解釈まで入り混じり、多様なコンテンツが次々と生まれている状況です。

YouTubeでも数多くの検証動画や「2025年7月5日」を解説するチャンネルが登場し、時には何十万、何百万回も再生されることがあります。また、ニュースアプリやまとめサイト、さらには海外のSNSでもこの“日付予言”は広がりを見せ、「本当に日本で大災害が起きるのか?」と国境を越えて議論が巻き起こることも少なくありません。

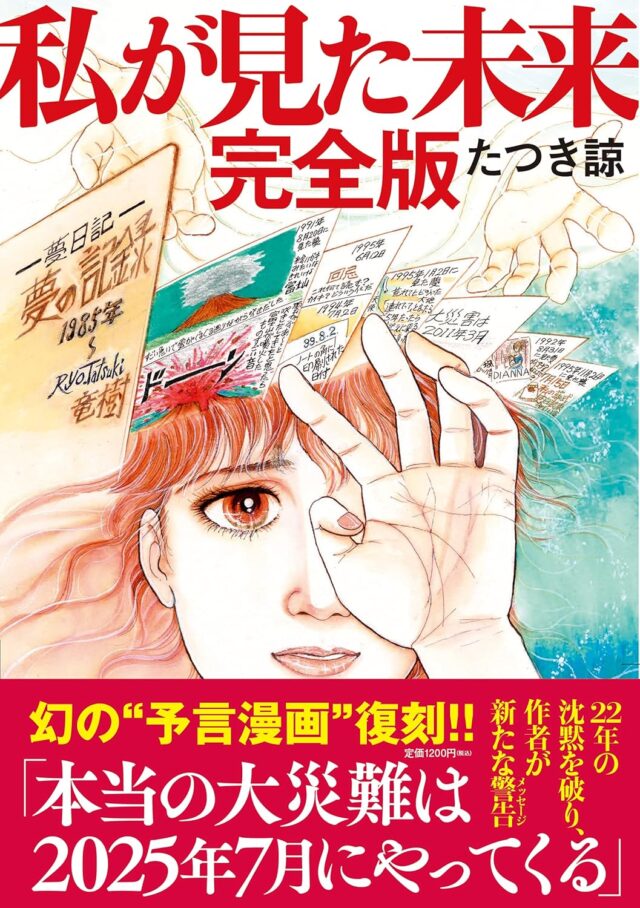

この噂の発端となったのは、漫画家・たつき諒氏が1999年に発表した『私が見た未来』という作品や、ネット上で語られた「未来予知夢」に関連した書き込みがきっかけです。この漫画の表紙や作中で「2011年3月大災害」という表現が後の東日本大震災を示唆していたとされることから、一気に信憑性が語られ始めました。その後、SNSやブログ記事、テレビ番組の特集などが次々とこの話題を取り上げ、都市伝説としての色合いを強めていきました。

2021年ごろからはテレビ番組やまとめサイト、各種SNSで爆発的な注目を集めるようになり、まるで本当に何かが起きるかのように語られるケースが増えています。とくに若い世代や防災意識の高い層、さらには都市伝説好きな層の間で「この日が危ないらしい」「津波がどこまで来るのか調べておきたい」「いざという時の備えはできているか」といった会話が広がっています。その影響で家庭や職場、学校、友人グループなど様々な場面でこの話題が取り上げられ、社会現象的な広がりを見せているのが実情です。

また、こうした噂やSNS発の情報は、時に不安や恐怖を助長するだけでなく、防災意識や自主的な備えのきっかけにもなっているという側面があります。「万が一に備えてグッズを見直した」「家族と避難場所を話し合った」という声も多く、単なる噂話や都市伝説にとどまらない社会的な影響も生まれています。

たつき諒氏の予言・予知夢と流言の根拠

この騒動のきっかけとなったのは、漫画家・たつき諒さんが描いた「予知夢」のエピソードです。彼女の代表作『私が見た未来』は、単なるホラー漫画としてではなく、「予言漫画」として今、改めて大きな注目を浴びています。

作中でたつき諒さんが「2025年7月5日に大災難の夢を見た」と語ったエピソードは、過去の2011年3月の大地震(東日本大震災)の描写が「的中した」と一部で騒がれたことで、「もしかしたら今回も…」と噂が広がるきっかけとなりました。

加えて、彼女の作品の持つリアリティや独特の雰囲気が、読む人の心に強く残り、「もしかしたら本当に起こるかも」と感じさせる力を持っています。

ただし、本人は「私は予言者ではなく、ただ夢を日記のように記録しただけ」と明言しており、すべてが科学的根拠や事実に基づくものではありません。

発表された内容は本当?都市伝説と科学的根拠の違い

では、SNSや噂で語られている「2025年7月5日の大災害説」に根拠はあるのでしょうか。結論から言えば、現時点においては科学的な根拠や実際の観測データ、気象庁や各防災機関が発表する具体的な予知・警報などは一切存在しません。そもそも、地震や津波という自然現象は現在の科学技術をもってしても非常に予測が難しい現象であり、世界のどの国においても“日付”や“時刻”を特定して正確に予知できた例は一つもありません。

現代の地震学では、プレート境界のひずみや活断層の活動など、地震のリスクや長期的な発生確率を推計することはできますが、「〇年〇月〇日に発生する」といった予測は不可能です。また、津波に関しても同様で、地震発生後にリアルタイムで津波警報を発表することはできても、事前に何月何日に津波が来ると断定することはできません。

多くの専門家や気象庁の公式見解でも「都市伝説や噂、エンターテイメント的な話題と現実の防災対策はしっかり分けて考えるべき」「不安を煽る情報や根拠のない予言に振り回されず、常に公式な発表を確認し、冷静な判断を心がけてほしい」と繰り返し呼びかけています。SNSやネット上の情報は、拡散力が強い一方で、真偽が曖昧なまま不安や恐怖だけが広がりやすいというリスクも抱えています。特に、断片的な情報や個人の主観が入り込んだ話題がバズることで、誤解やパニックを生むことも少なくありません。

さらに、都市伝説や創作コンテンツはあくまでフィクションやエンターテインメントの領域に属するものであり、「現実の防災対策」とは切り離して考える冷静さが求められます。ただし、こうした噂話や話題がきっかけとなって防災意識が高まったり、家庭や職場、学校などで「いざという時にどうするか」を考えるきっかけになったりするのは、とても意義のあることです。情報社会の現代では、根拠のない不安に飲み込まれるのではなく、科学的な情報や実際の備えをもとに、冷静で実用的な行動ができる人が、結果的に自分や家族、大切な人の命を守ることにつながります。

最後に、SNSや噂だけでなく、常に最新の公式情報(気象庁・自治体・防災科学の専門家の発表)をチェックし、必要な備えを怠らないこと。正しい情報リテラシーと冷静な判断力を養うことが、情報があふれる現代を生きる私たちにとって、最も大切な防災対策のひとつだと言えるでしょう。

2025年7月5日4時18分、津波はどこまで来る?想定浸水マップの解説

実際の津波被害を理解するためには、「津波浸水想定マップ」や国・自治体が発表する公式資料を活用することが重要です。ここでは、最新の科学技術に基づく津波シミュレーションや想定マップの見方、沿岸都市のリスク比較、過去災害との違いを詳しく解説します。

津波被害予測の科学的シュミレーション方法とは

津波被害を予測するためには、最先端の科学技術と膨大なデータが活用されています。シミュレーションは主にスーパーコンピューターを用いて行われ、地震の規模や震源の深さ、地殻変動の範囲、海底地形や沿岸の地形などの詳細な条件を入力することで、津波の発生から沿岸への到達、浸水範囲や高さまでを緻密に再現します。気象庁や防災科学技術研究所などでは、観測データと過去の大津波の事例をもとに複数のシナリオを用意し、さまざまな条件下での津波の動きを解析しています。

たとえば、想定される最大クラスの南海トラフ地震や首都直下型地震では、海底の断層がどの方向にどれだけずれ動くか、どのタイミングで地震動が伝播し、どれほどの水塊が押し上げられるかなど、きめ細かくパラメータ設定を行い、被害予測の精度向上が進められています。また、津波伝播モデルや3D浸水マップの活用により、従来よりもはるかに詳細な範囲や建物ごとの被害リスクも予測できるようになってきました。

さらに、リアルタイムの津波監視システムも全国に整備されており、地震発生からわずか数分で自動的に津波警報や避難指示を出す体制が構築されています。最新の技術では、AIやディープラーニングを応用した津波到達予測モデルの開発も進んでおり、予測精度のさらなる向上と「1人でも多くの命を守る」ことを目的に日々研究が続けられています。

被害想定範囲と沿岸都市のランキング比較

津波被害の想定範囲は、震源地や地震の規模によって大きく異なります。国や自治体が公表しているハザードマップでは、南海トラフ巨大地震や千島海溝地震などを想定した場合、太平洋側の広い範囲で最大クラスの浸水が予測されています。

日本列島の太平洋沿岸部は、地形的・歴史的に見ても津波リスクが高い地域です。中でも静岡、愛知、三重、高知、和歌山、宮崎、千葉などの各県沿岸部は、巨大津波が押し寄せた場合、甚大な浸水被害が想定されています。

たとえば、静岡県、和歌山県、高知県、宮崎県、千葉県、茨城県などの太平洋沿岸都市は、いずれも10m級の津波が想定されるエリアとして公表されており、被害リスクランキングでも上位に位置しています。近年は、東京都や神奈川県の湾岸部、仙台市、名古屋市、大阪市といった大都市圏の臨海部も津波被害のリスク評価が高まっています。

国や自治体が発表する被害想定ランキングでは、静岡県浜松市、愛知県豊橋市、高知県高知市、和歌山県新宮市、宮崎県日向市などが津波浸水面積の上位にランクインしています。各市町村ごとに公表されているハザードマップや避難所情報をチェックして、最悪ケースに備えた行動計画を立てることが推奨されます。

ランキングは地形や人口密度、沿岸構造物の有無など複数要素で算出されており、「浸水域の広さ」「最大波高」「到達時間」などの観点から、各自治体ごとに異なるリスク指標が使われています。国土交通省や各都道府県のハザードマップ、最新の研究論文などを参考にすると、自治体ごとのリスク差や対策状況が一目で分かるようになっています。

沿岸部に住む方だけでなく、内陸部の住民も「自宅が津波到達エリアなのか」「避難するべきタイミングや場所はどこか」を日頃から確認しておきましょう。

過去の大災害(東日本大震災等)との違い

東日本大震災(2011年3月11日)は、日本の災害史上でも類を見ないほどの甚大な被害をもたらした未曾有の大災害でした。この地震によって発生した津波は、最大で40メートル近くにも達し、三陸沿岸を中心に数十キロにも及ぶ広大なエリアを一気に飲み込んでいきました。津波の高さだけでなく、その猛烈な速度、到達までの時間の短さ、そして津波が押し寄せる範囲の広大さが、多くの人々の想像を超える規模の被害を生み出しました。加えて、三陸沿岸特有の複雑なリアス式海岸や湾の形状、海底地形の凹凸が津波の波高をさらに高め、「想定外」の高波や複数回にわたる押し波が繰り返し発生し、沿岸部だけでなく内陸部にまで甚大な浸水と破壊をもたらしたのです。

この大震災では、住宅や公共施設、インフラ、港湾、漁港、農地が一瞬で流され、避難の遅れや想定を超えた津波高によって2万人を超える死者・行方不明者が出ました。さらに、原子力発電所の事故や物流・通信インフラの大規模な寸断、被災地における長期的な避難生活など、単なる津波被害にとどまらない複合的な二次災害も発生しました。この経験を経て、日本社会全体で「過去の教訓をどう活かすか」「同じ悲劇を二度と繰り返さないために何ができるか」が大きな課題となったのです。

東日本大震災を受け、国や自治体では津波の被害想定やハザードマップの精度が格段に向上しました。従来の“数百年に一度”の想定を見直し、「最大クラスの津波」を前提とした防潮堤や水門の建設・強化、津波避難ビルや避難タワーの整備、緊急警報システムやJアラート、スマートフォン通知など、多層的な津波対策が進められています。避難経路の見直しや高台への集団避難訓練、学校・福祉施設での防災教育の徹底など、ハードとソフトの両面から“備え”を強化する動きが全国で活発になりました。

また、津波の挙動や浸水範囲、被害拡大のメカニズムをより正確に再現するために、スーパーコンピューターやAIを使った高度な多層的シミュレーション技術も導入されています。リアス式海岸の複雑な入り組み、河川の逆流や遡上、住宅密集地での水流の変化、さらには橋や高架道路などの人工構造物による影響まで、従来のモデルでは予測が難しかった細部も詳細に分析できるようになっています。これにより、災害発生時の「最悪シナリオ」を現実的なものとして具体的に可視化し、地域ごとに合った防災計画や避難計画が策定されるようになりました。

災害対策の現場では、「過去の想定外を“想定内”にする」ことが合言葉となり、行政や企業、地域住民が一体となって最悪の事態を想定した上で、日常から備えと訓練を積み重ねる文化が根付いてきています。夜間や豪雨、通信途絶時、渋滞や混乱など、どんな条件でも安全に避難できるか、避難弱者(高齢者や障がい者、子どもなど)への支援体制も含めて、きめ細やかな計画作りが重要視されています。

このように、東日本大震災以降、日本の津波対策は従来とは比べものにならないほど進化しており、新たな知見や技術革新を積極的に取り入れながら、より多くの命を守るための取り組みが日々進められています。

最新の津波浸水マップ・海底地形・太平洋沿岸国への影響

津波浸水マップは、国や自治体が最新の研究成果を反映し、ほぼ毎年のように改訂・公開されています。近年では、気象庁や国土地理院、防災科学技術研究所、大学研究機関などが連携して、より高精度な津波被害予測のためのマッピングに取り組んでいます。これには、最先端の海底地形データや航空レーザー計測(LiDAR)、ドローンや人工衛星による高解像度の地形モデル、陸海の複合観測などが積極的に活用されており、津波がどこまで浸水するか、どのルートで内陸部に広がるかが、色分けやアニメーション表示によって視覚的に直感的に分かるようになっています。

また、最新の浸水マップには「最大想定波高」や「浸水深」「到達時間」など、住民が避難行動に役立てやすい詳細データが盛り込まれています。たとえば、ハザードマップやWeb上のインタラクティブ地図では、想定される津波浸水域や避難経路、避難ビルの位置、避難タワーや一時避難場所、学校・病院・高齢者施設などのリストアップも可能で、個別の自宅や職場からどこに逃げれば安全かを検索できる機能が拡充しています。地図上で浸水シミュレーションが体験できるアプリやバーチャル訓練用ツールも登場し、家庭や地域ごとの防災教育にも役立っています。

特に太平洋沿岸の各県や都市では、住民に配布される防災マップや自治体のWebサイト上で、最新の想定浸水区域、主要避難経路、避難ビル・避難タワーの位置などが一目で把握できるようになっています。自治体によっては、多言語対応のデジタルマップや音声ガイド、視覚障がい者向けの拡大表示などアクセシビリティへの配慮も進んでおり、訪日外国人や高齢者にも分かりやすい防災情報発信が強化されています。さらに、災害時にはスマホの位置情報と連動した「ここから一番近い避難ビル」検索や、混雑予測、避難所の満員状況をリアルタイムに知る仕組みも開発が進んでいます。

また、海底地形の変化やプレートの沈降・隆起といったダイナミックな地球変動が津波挙動に大きな影響を与えるため、地球物理学の分野でもリアルタイムな観測体制が全国で構築されています。海底地震計やGPSブイ、津波観測装置が日本周辺や太平洋全体に広がり、海底プレートの動き・隆起沈降、潮位変動、波高などを24時間モニタリングし、異変をキャッチすると迅速に警報を発信できる仕組みが確立しています。こうしたネットワークは、地震・津波が発生した際の被害想定修正や避難指示にも即時反映されます。

さらに、日本の津波被害は国内だけでなく、ハワイや米西海岸、東南アジア・太平洋諸国にも甚大な波及を及ぼすことがあり、国際協力による津波監視システムや早期警戒ネットワークの構築が着実に進められています。世界気象機関(WMO)や太平洋津波警報センター(PTWC)、各国の研究機関・政府が連携し、観測データやアラート情報のリアルタイム共有、広域での避難・警報訓練などが国際的に展開されています。こうしたグローバルな津波リスクの共有と協力体制は、近年ますます重要度を増しており、将来的にはAIや衛星技術を使った“地球規模”の災害早期警戒システムへの発展も期待されています。

被害発生までの時間と18分以内で取るべき行動

津波被害の最大のリスクは「到達までの時間の短さ」にあります。津波は、地震の揺れが収まってから非常に短い時間で襲来することが多く、その油断できないスピードが被害拡大の大きな要因です。過去の大地震でも、地震発生から最初の津波が沿岸に到達するまでわずか10~30分程度というケースがほとんどで、なかでも沿岸部では“18分ルール”が命を分ける行動基準として非常に重視されています。

18分以内で命を守るためには、まず大きな揺れや強い地震を感じた時点で「すぐに高台や安全な場所へ避難する」ことが絶対条件です。揺れが収まるのを待って荷物を取りに行ったり、家族と連絡を取るために動き回ったりする時間の余裕はほとんどありません。必要最小限の荷物のみを手に持ち、「とにかく高台へ」「できるだけ海や川から遠ざかる」「すでに津波警報・注意報が出ていればそれを最優先に行動する」ことが最善策です。沿岸部や低地の地域では、指定された津波避難ビルや公共施設の高層階をめざしましょう。

地震動のあとに、自治体や気象庁からすぐさま津波警報や避難指示が出る場合も多いため、テレビやラジオ、スマホの防災アプリ、屋外スピーカーやサイレン、防災無線など、複数の情報源から最新の避難情報を確認することが重要です。SNSやネットでも現地の声や混雑状況などがリアルタイムで共有されるため、「避難ルートが通行できるか」「避難所が満員かどうか」なども事前に把握しやすくなっています。

また、津波避難ビルや指定緊急避難場所は、日ごろから家族や職場・学校で話し合っておき、「どこに逃げるか」「どこで合流するか」「万一連絡が取れない場合の集合場所」を決めておくことが非常に重要です。自宅や勤務先から最寄りの高台や避難施設までの距離や所要時間、普段の生活圏からの避難ルートを実際に歩いて確認しておくと、緊急時に迷わずに移動できます。18分という時間は、実際に避難行動を起こしてみると決して長くなく、特に夜間や雨天、道路の混雑、視界不良時などはさらに余裕がなくなります。

また、高齢者や子ども、障がいのある方と一緒の場合は、事前の避難訓練やシミュレーションも欠かせません。エレベーターが使えない場合や階段移動、車いす・ベビーカーでの避難ルートも想定し、いざという時には周囲と助け合いながら安全に避難できるようにしておきましょう。

最後に、津波の被害から命を守るためには「とにかく早く、高い場所へ逃げる」「迷ったら逃げる」を合言葉に、普段から防災意識を高く持ち、避難のタイミングと行動パターンを家族や周囲と繰り返し確認しておくことが最善の備えとなります。

津波が予想される地域別の安全な場所と避難場所

津波対策で最も重要なのは「日頃からの備え」と「正確な情報」です。沿岸部の自治体では、津波避難所や高台の避難場所を事前に指定し、案内板や地図、ハザードマップなどを配布しています。

主要地域ごとの安全・安心な避難場所の探し方

津波リスクの高い地域に暮らす人や旅行者にとって、事前の避難場所の把握は命を守る最重要ポイントです。国や自治体が作成・配布するハザードマップや津波浸水想定図は、最初に確認しておきたい情報源です。住んでいる地域だけでなく、職場や学校、旅先、通勤・通学経路も含め、日常的に自分がよくいる場所ごとに「一番近い避難所」「津波避難ビル」「高台」を把握しておくことが不可欠です。

都市部では、自治体が指定する「津波避難ビル」や「緊急避難場所」の一覧を公式Webサイトや案内看板で公開しており、建物の壁や入口、エレベーター前などに案内プレートが掲示されています。海岸沿いの町や村では、「ここまで津波が来る」と記された標識や、高台へ続く避難路が実際に整備されているケースも多いです。普段から避難経路の下見やシミュレーションを行い、「夜間や悪天候でも迷わずにたどり着けるか」「高齢者や小さな子どもと一緒でも安全に避難できるか」を家族全員でチェックしておくことが重要です。

また、観光地やリゾート地では多言語対応の防災案内板やQRコード付きの避難マップを設置する自治体が増えており、外国人観光客でも迷わず避難できる環境づくりが進んでいます。地域によっては、ドローン映像やバーチャルマップで避難経路を可視化する新しい取り組みも広がっています。

家族や旅行者への具体的アドバイス

家族で日常的に「どこに逃げるか」「どのルートで避難するか」を確認し合うことは、災害時のパニックを防ぐ最大の備えです。自宅や職場、学校、よく行くショッピングセンターなどそれぞれの場面ごとに「ここで地震が起きたらどう動く?」と話し合い、具体的に想定しておきましょう。小さな子どもや高齢者、体の不自由な家族がいる場合は、移動にかかる時間や安全な介助の方法もシミュレーションしておくと安心です。

旅行や出張の場合は、宿泊先や周辺の避難場所、避難ビル、避難タワー、高台の位置を事前にチェックしましょう。最近はホテルのチェックイン時に避難経路案内やハザードマップが配布されるケースも増えています。レンタカーやタクシーを利用している場合は「すぐに内陸側に逃げる」ことを最優先し、交通機関のストップや渋滞も想定して徒歩避難ルートを頭に入れておくとより安全です。

また、家族で連絡手段や安否確認の方法(SNS、電話、災害用伝言ダイヤル171など)を事前に決めておくこと、万一はぐれたときの集合場所を共有しておくことも忘れずに。大切なのは「備えた上で、決して油断しない」こと。避難訓練や実際の歩行体験は、家族全員で参加すると記憶に残りやすく、いざというときの落ち着いた行動につながります。

SNSや口コミ情報の信頼性とデマ・拡散問題

災害時にはSNSや口コミ情報が非常に重要な役割を果たしますが、同時にデマや誤情報が急速に広がるリスクもあります。正しい情報を選び取るためには、まず自治体・気象庁・内閣府など公的機関が発信する公式発表や、信頼性の高いメディアの報道を最優先でチェックしましょう。「○○で津波が来ている」「避難所がいっぱい」など現地からの投稿は参考になる反面、発信元の信ぴょう性や日付、投稿者がどこにいるのかを必ず確認する習慣が大切です。

SNSではチェーンメッセージや、根拠のない「不安を煽る情報」「拡散希望」などが拡がりやすい傾向があるため、必ず複数の情報源を照らし合わせて判断してください。避難指示や緊急警報は必ず公式ルート(テレビ、ラジオ、気象庁アプリ、防災行政無線など)で再確認を。最新の防災アプリや、自治体が運用する災害情報メールサービスを活用するのも信頼性アップにつながります。

万一デマを見つけた場合は拡散せず、周囲に正しい情報を伝える冷静さも重要です。SNSやネット情報の特性を理解し、「情報をうのみにせず、自分で調べる」「一人ひとりが正しい情報リテラシーを持つ」ことが、デジタル時代の新しい防災意識となります。

2025年7月に本当に起こる可能性とは?地震・津波予測の科学的視点

気象庁・専門機関の公式見解と予測

現在、2025年7月5日に日本で大規模な地震や津波が発生するという科学的な根拠は存在しません。気象庁や防災科学技術研究所、地震調査研究推進本部といった日本の主要な公的機関は、「現代の地震予知技術では、特定の日付や時刻を断言することは不可能である」と繰り返し発表しています。地震学の最前線では、プレート境界型地震や活断層の監視・統計解析が行われていますが、今のところ“○年○月○日に発生する”という精度での予測は実現していません。

実際、世界中のどの国でも、日付や時刻までを特定した地震の予知は実現していません。日本国内の研究機関では、最新の地震観測ネットワークやスーパーコンピューターによる大規模シミュレーション、プレート運動や地下構造解析など多様な手法で研究が進んでいますが、現在の科学技術の限界として「発生確率」「長期予測」が主な成果です。たとえば南海トラフ地震や首都直下地震については、今後30年以内に発生する確率が何%という形で発表されていますが、これもあくまで統計的な見積りであり、“○月○日に必ず発生”と断定できるものではありません。

津波の発生についても同様で、地震発生時に津波警報や注意報をリアルタイムで発信する体制は年々強化されています。最新の津波観測網や海底地震計の導入により、震源地付近での異常を迅速に検知し、全国規模で警報・注意報を発令できるようになっています。とはいえ、事前に「この日に津波が来る」といった予知は科学的にできないのが現実です。津波予測は、地震が起きてからの解析・伝播予測が基本であり、事前に正確な時刻や規模を指定することは不可能です。

防災科学の専門家や気象庁も、うわさやネット情報に惑わされず、公式の発表や信頼できる情報源を冷静に受け止めることの重要性を強調しています。デマや憶測による混乱や不要な不安を避けるためにも、常に最新の公式情報に注意を払い、正確な知識に基づいた判断と行動を取ることが推奨されています。大切なのは、科学に基づいたリスク認識と、日頃からの防災意識を高める取り組みです。

うわさ・都市伝説の信憑性を科学的に検証

2025年7月5日地震・津波説は、漫画やスピリチュアルな話題、SNSを中心に急速に都市伝説化しています。SNSや動画サイト、まとめサイトなどのデジタルメディアを通じて拡散され、多くの人の関心を集めているものの、現時点でこれを裏付ける科学的根拠や客観的なデータはまったく存在していません。こうした「予言」や「スピリチュアルな体験」に由来する噂は、過去にも“予知夢”や“○月○日に大地震発生”などの話として幾度も広まってきましたが、実際にそれが的中した例はほとんど見られず、偶然の一致や情報の拡大解釈、ネットコミュニティ内での憶測が多くを占めているのが現実です。

この手の噂はしばしば、人々の不安心理や「もしかしたら…」という恐怖心につけこみ、連鎖的に拡散されがちです。実際には、「都市伝説」と呼ばれる話の多くが、最初は一部のネットユーザーやファン層による冗談や考察から生まれ、さまざまな体験談や主観的な解釈が重なり合う中で“事実のように”拡張されていく傾向にあります。特定の日付や地名がSNS上でバズることで、その信ぴょう性があたかも高まったかのように見えることも多いですが、科学的検証の視点から見れば、そのほとんどが信憑性に乏しい情報であることは否めません。

現実の地震予測や津波予測というのは、数十年~数百年単位で「発生確率」を評価する長期的なものが中心であり、現代の最先端研究でも「何月何日に地震や津波が来る」と断言することは現実的に不可能です。地震学の分野では、過去の膨大な観測データやプレート運動の解析、AIによる長期的な統計予測が行われていますが、いまだに“正確な日時の特定”は達成されていません。

また、SNSやインターネットの世界では「不安を煽るだけの根拠なき情報」や、チェーンメール・拡散希望といった形で根拠薄弱なデマが拡がりやすい傾向もあり、情報リテラシーが問われる時代となっています。科学者や防災担当者は「不安や興味だけで噂や都市伝説に振り回されるのではなく、公式な発表や信頼できる情報源に基づいて冷静に判断すること」「都市伝説やネット情報と科学的な防災知識をしっかり区別すること」が重要と繰り返し発信しています。特に、デマや都市伝説に振り回されることでパニックや誤った避難行動につながるリスクもあるため、正しい防災知識と落ち着いた判断力がより一層求められているのです。

中国・香港・台湾など近隣諸国への影響可能性

日本周辺で巨大地震や大津波が発生した場合、地理的に近い中国・香港・台湾・韓国、そしてフィリピンやロシア極東、ベトナムなどアジアの多くの国・地域にも直接的あるいは間接的な波及効果が及ぶ可能性があります。とくに巨大な津波が発生した場合、そのエネルギーは想像以上に広範囲へ伝わり、太平洋全体を巡って遠くハワイや米国西海岸、さらにはオーストラリア、インドネシアまで影響が及ぶことが過去の事例からも明らかになっています。2011年の東日本大震災の際にも、津波は日本本土のみならず、太平洋を越えて北米大陸や東南アジアの広い沿岸地域に到達し、局地的に港湾設備や漁村、観光地にも被害が及びました。

とりわけ中国の上海や福建省、広東省、台湾の西岸、香港、韓国南部の釜山・蔚山といった人口や産業の集中する都市圏は、津波の到達経路や地形の影響次第では津波警報が発令されることもあり、現地の気象機関や防災当局は日本との情報共有や津波監視ネットワークの構築に積極的に取り組んでいます。各国の気象台・津波センターが連携して、リアルタイムで津波警報を発令し合う国際システム(PTWC、北西太平洋津波情報センター等)が稼働しており、発生時には域内の漁船や商業船舶、沿岸自治体にも警戒態勢が敷かれます。

さらに、沿岸都市のインフラや空港、原子力発電所、工業団地、観光地など津波による被害が想定される重要施設についても、各国で被害想定や防潮設備の強化、避難計画の見直しが進められています。国際物流やサプライチェーンの混乱リスクもあるため、経済界や自治体レベルでの協力体制も強化されてきました。また、日本の経験を踏まえた防災教育・津波避難訓練が中国や台湾の一部沿岸都市でも実施されるようになり、「共通の海洋災害リスク」を意識した取り組みが進行中です。

一方で、近年は情報のグローバルな広がりによって、日本発の地震・津波関連デマや都市伝説も中国語圏・韓国・東南アジアのSNSで急速に拡散されるケースが増えています。時には、根拠のない噂や極端な予言が一人歩きし、現地メディアでも大きく取り上げられることがあり、社会的な混乱や風評被害、誤った避難行動につながる事例も見受けられます。各国政府や防災当局も、こうしたSNS時代のデマ対策に力を入れ、正しい情報の提供や市民への啓発活動、外国語による公式発表の強化などに取り組んでいます。

国境を超えた情報共有の時代だからこそ、私たちはデジタル社会におけるリテラシーや「情報の真偽を見抜く力」を高める必要があります。実際のリスクは科学的根拠に基づく公式情報や国際津波警報センターなどの信頼できる機関の発表で判断し、デマや不安を煽る噂、拡散希望のメッセージには安易に反応しない冷静さが求められます。津波という自然災害に国境はありません。科学と国際協力、正確な知識が安心と命を守る時代になっています。

今から備える防災・減災対策──私たちができること

津波や地震はいつ起こるか分からないからこそ、日頃の備えがすべての基本です。

家庭・家族での準備と防災グッズの見直し

津波や地震といった自然災害への備えは、日常の暮らしの中からコツコツと始まります。災害がいつ起きても大丈夫なように、平時から家族で知識を共有し合うことが、いざという時に落ち着いて行動できる最大の備えになります。特に家庭単位での備えがしっかりしていると、子どもや高齢者がいるご家庭でもパニックを最小限に抑えることができ、安心感が大きく違います。

まず何よりも重要なのは、家族一人ひとりが自宅や外出先で災害が起きたときにどう動くかを事前にシミュレーションしておくことです。自宅や家族のいる場所ごとに避難経路や集合場所を決め、地図や写真を使ってルートを家族みんなで確認しましょう。「どこに避難するか」「どのルートが安全か」を話し合い、休日などに実際に歩いてみると、危険な場所や迷いやすいポイントも見えてきます。緊急時には想定外の状況が発生することも多いので、予備ルートや複数の集合場所も決めておくとさらに安心です。

防災グッズの準備も、時々見直すことが大切です。最低3日分(できれば1週間分)の飲料水や保存食、懐中電灯や予備電池、携帯ラジオ、携帯充電器、マスクや消毒液、常備薬、現金(小銭)、保険証や身分証のコピー、笛や防犯ブザー、ビニール袋やラップ、ウェットティッシュ、簡易トイレ、カイロや毛布など、いざという時にすぐ持ち出せるリュックにまとめておくのが理想です。家族構成によって必要なものも変わるため、乳幼児や高齢者、障がいのある家族、ペットがいる場合は専用のフードやおむつ、服薬リスト、ケア用品なども忘れず準備してください。

グッズの中身は、定期的に賞味期限や電池の残量、子どもの成長や季節の変化に合わせた着替えなどもチェックし、半年~1年ごとに見直す習慣をつけましょう。また、持ち出しリュックを玄関や寝室、車の中などすぐに持ち出せる場所に分散して置いておくと、災害時に取り出しやすくなります。家族それぞれが自分の荷物を管理できるよう、名前や色分けでリュックを区別しておくのも便利です。

さらに、自宅の耐震補強や家具の固定、ガラスの飛散防止フィルム貼りも、転倒やけがを防ぐためにとても有効です。重い家具や家電は必ず壁に固定し、寝室や子ども部屋の家具配置も地震時の安全を意識しておきましょう。懐中電灯の置き場所や非常用のスリッパ、手袋などを家族で共有し、夜間や停電時にすぐ使える足元灯やヘッドライトを枕元に備えておくと、暗闇でも安心して避難できます。

また、地域の防災訓練や避難所の開放日には積極的に参加し、ご近所との交流を深めておくことも重要です。近隣住民とも顔見知りになっておくと、災害時の情報共有や安否確認、助け合いがスムーズになり、「共助」の力で自分たちの命や暮らしを守ることにつながります。日ごろから防災マップや避難所の位置、周囲の危険箇所を把握し、家族で繰り返しシミュレーションすることで、防災への意識と行動力が自然と高まっていきます。

旅行・出張時に知っておきたい安全知識

旅行や出張など、自宅から離れる場合も防災意識は欠かせません。特に日本は地震大国と言われるほど、各地で地震や津波、洪水などの自然災害が発生しやすい国です。こうしたリスクをしっかり理解し、旅先や出張先でも「自分の身を自分で守る」心構えが大切です。まず最初に意識してほしいのは、滞在先のホテルや旅館、会議施設などの非常口や避難経路、避難階段の場所を事前に必ず確認しておくことです。建物のロビーや客室、エレベーター横には、避難経路図が掲示されていることが多いので、チェックインのタイミングでしっかり確認しましょう。

さらに、地元のハザードマップ(津波・洪水・地震危険度マップなど)をネットやフロント、観光案内所などで必ず事前に確認しておくと、どんな災害リスクがあるかが一目で分かり安心感が高まります。観光地や大都市の場合、自治体の公式サイトや観光案内所で多言語対応の防災情報やパンフレットが用意されていることが多いので、日本語が苦手な方や外国人同行者がいる場合も安心です。

特に海辺や川沿いの観光地に宿泊する場合は、万一に備えて高台や避難ビルの場所をスマートフォンの地図アプリなどで調べておきましょう。地震や津波の発生時には「まず高い場所へ避難する」という強い意識を持つことが命を守るカギです。宿泊先周辺の地形や道路事情、標識の有無なども下見しておくと、いざという時にパニックを避けやすくなります。鉄道・バスなど公共交通機関の運休や道路の混雑も想定して、最悪のケースでは徒歩での避難ルートも複数念頭に置いておくのがポイントです。

また、同行者と事前に集合場所や連絡手段(スマートフォン、SNS、災害用伝言ダイヤル、メッセージアプリなど)を具体的に決めておくことが極めて大切です。災害時には携帯がつながりにくくなる場合もあるため、「一定時間待って連絡がなければ○○に集まる」などルールを決めておくと、はぐれた時の不安を最小限にできます。特に海外からの旅行者や日本語が不安な方は、多言語の防災アプリや翻訳ツールも事前にダウンロードして備えておくと安心感が増します。

万一の大規模災害時にはSNSやホテルフロント、観光案内所など信頼できる情報源から最新情報をこまめに収集し、デマや憶測に流されないよう注意しましょう。現地での避難指示や警報、自治体の公式TwitterやLINEアカウントなどもフォローしておくと、いざという時の情報収集がスムーズです。

旅行時の持ち物にも普段以上に注意を払いましょう。モバイルバッテリーやミニ懐中電灯、簡易レインコート、エマージェンシーシート、小銭やクレジットカード、健康保険証のコピー、連絡先メモ(スマホが使えなくなった場合の備え)など、「災害時に役立つもの」を意識して持ち歩くことで、もしもの時の安心感が一段と高まります。加えて、常備薬やマスク、手指消毒用のアルコール、絆創膏や簡単な応急処置キットなどもセットにしておくとより安心です。

防災・減災は、特別な知識や専門的なスキルがなくても、「普段からの小さな工夫」と「家族や仲間とのコミュニケーション」から始めることができます。日常生活の中でできる備えをコツコツ重ねていくことが、未来の自分や大切な人、そして同行者の命と安心を守ることにつながります。出発前・到着後のひと手間が、大きな安心につながることをぜひ忘れずに。

災害時に役立つSNS・情報収集ツール

近年はスマートフォンやSNSが爆発的に普及し、災害発生時にもリアルタイムで多くの情報が手軽に得られるようになっています。Twitter(現X)やLINEの公式アカウント、Yahoo!防災速報アプリ、NHK防災アプリ、そしてウェザーニュースなどの民間サービスも含め、気象庁や自治体の公式発表を即座に通知してくれる便利なツールは年々増加しています。これらのアプリやSNSは、災害時にはプッシュ通知やアラートを活用して、地震速報や津波警報、大雨や土砂災害の情報など、命にかかわる重要なニュースをいち早く受け取ることができます。災害情報専用のチャットグループや、家族・友人同士の安否確認専用SNSサービスなども利用が広がっており、個人レベルでも「どこに誰がいるか」「どんな危険が迫っているか」を即座に共有できる時代になりました。

SNSや災害情報アプリは、気象庁や自治体の公式情報だけでなく、現地の住民や目撃者がリアルタイムで現場の状況を発信することも特徴です。たとえば「川があふれそう」「道路が封鎖された」「避難所の混雑状況」など、行政ではカバーしきれない現場の“生の声”や写真が数分単位でアップされるため、避難行動や地域ごとの危険エリアの把握に非常に役立ちます。また、Googleマップや地元の防災掲示板アプリなど、地域限定の細かな情報網も災害時には大きな力を発揮します。

一方で、こうしたネット上の情報は玉石混交であり、誤情報やデマ、悪質なチェーンメールや煽り投稿も紛れ込むのが現実です。災害時は不安心理につけ込んだフェイクニュースが拡散しやすく、特にSNSでは一度拡がった情報が瞬く間に全国・全世界へ伝わってしまう危険性があります。複数の信頼できる情報源(公式アプリ、テレビ、ラジオ、自治体メール、防災無線など)を併用し、「内容が一致しているか」「誰が発信しているか」「一次情報か」を必ず確認するクセを持ちましょう。

さらに、SNSではハッシュタグ(#地震速報 #津波注意 など)を活用することで、必要な情報だけを絞り込んで収集できたり、同じ地域にいる人同士で情報交換がスムーズに行えるメリットもあります。災害時専用のボランティア情報掲示板や、AIが自動収集した災害速報サービスも年々充実してきているため、情報収集の幅もどんどん広がっています。

総じて言えるのは、こうしたITツールを最大限に活用しつつも、「最終的な判断は必ず信頼できる公式情報や現場の状況を総合的に見て行う」ことが安全のカギであるという点です。いざという時に情報に振り回されず、自分や家族を守るための冷静な判断力と情報リテラシーを身につけておくことが、これからの時代の防災の要となります。

避難訓練や地域連携の重要性と安心できる行動

災害時に本当に命を守るのは、日頃の訓練とご近所や地域のつながりです。各自治体や学校、企業で実施される避難訓練や防災講座には積極的に参加し、いざというとき慌てずに動けるよう経験値を高めておきましょう。実際の災害時には、パニックになりやすいですが、事前に避難経路や行動手順を身につけておくことで冷静な行動がとりやすくなります。特に地域の防災イベントや模擬訓練に家族そろって参加することで、小さな子供や高齢者も「いざという時、どこへ逃げるか」「どんな合図で集合するか」といったルールを自然に学べます。こうした訓練を重ねるごとに、地域住民同士の信頼やつながりも深まっていきます。

加えて、避難訓練の現場では想定外の事態(雨天時、夜間、電気が止まっている時など)もシミュレーションされることが多く、「もしもの状況」に備える力が身につきます。実際の避難ルートを歩いてみたり、消火器の使い方や応急手当の基礎、災害用トイレの設置方法まで、知識と経験を重ねておくことが大きな自信につながります。また、多言語対応や障がい者サポートなど、多様なニーズに配慮した避難体制を知る機会にもなります。

また、マンションや町内会で自主防災組織を作ることで、安否確認や情報共有、弱者支援などの連携がスムーズになります。こうした組織は、災害時だけでなく平常時から防災マップの配布、避難場所の掲示、地域清掃や見守り活動など、様々な活動を通じて地域力の向上に貢献します。いざというとき助け合える「顔見知り」の存在が、心理的な安心感にも直結します。

普段から「声をかけ合う」「困ったときは助け合う」習慣を持つことが、最終的な安心感につながります。ご近所とのささいな挨拶や情報交換、町内会イベントでの交流など、小さな積み重ねが災害時には大きな力を発揮します。たとえば、避難所運営の役割分担や物資の共有、高齢者や障がい者の移動サポートなど、地域ぐるみの支援体制が命を救うケースも少なくありません。個人だけでなく、地域コミュニティ全体で防災力を高めていくことが、これからの時代には一層求められるでしょう。

たつき諒『2025年7月の大災害』漫画・レビュー・ネタバレ解説

※画像はイメージです。

話題の著者・たつき諒さんと作品概要

たつき諒さんは、1990年代から活動する女性漫画家であり、特にホラーやスピリチュアル、夢の世界をモチーフにした作品で知られています。『私が見た未来』は彼女の代表作であり、1999年の初版は今やプレミアが付くほどの人気となっています。

この作品が再び注目されたのは、「夢で見た大災難の予知」が現実の大震災と重なった、という噂や口コミから。2021年には加筆修正版『私が見た未来 完全版』も発売され、漫画や都市伝説好きのみならず、幅広い層に知られる存在となりました。

Kindle版・電子書籍の特徴と購読レビュー

現在『私が見た未来 完全版』はKindleなどの電子書籍でも配信されており、紙書籍にはなかった新たなエピソードや、作者本人による加筆コメントなども収録。読者からは「ドキッとさせられる内容」「新しい解釈で防災意識が高まった」「一気に読んでしまった」といった口コミが多数寄せられています。

電子書籍ならスマホやタブレットですぐ読めるので、興味のある方は手軽に作品世界に触れることが可能です。

作中で描かれた未来・災害の範囲と根拠

『私が見た未来』の中で描かれる「2025年7月5日の大災難」は、作者自身が体験したリアルな夢をもとに創作されたエピソードですが、あくまでフィクション、つまり“創作漫画”として描かれている点を忘れてはいけません。物語の中では、津波や大災害が起きる日付やシチュエーションが印象的に描かれているため、読者に強いインパクトを与え、現実と混同してしまいがちです。しかし、こうしたストーリー展開や夢の描写には、科学的な根拠やデータ、実証された証拠などは一切存在しません。

実際のところ、『私が見た未来』で語られる未来の出来事は、作者の個人的な夢や感じた直感、そして物語を盛り上げるための演出が色濃く反映されています。特に「2025年7月5日に大災害が起きる」という設定は、ネットやSNS上で独り歩きしやすく、多くの人が「本当に起こるのでは?」と感じる原因になっています。ネット時代の今は、作品の一部だけが切り取られて拡散されやすく、その過程で事実と創作の区別があいまいになり、まるで本当の予言や科学的な警告のように語られてしまうことも増えています。

この予知夢の内容が、現実の地震や津波予測と混同されてSNSや口コミで急速に広まる現象は、現代社会特有の情報伝播の特徴とも言えます。「夢で見た出来事が的中した」「現実と同じことが起きた」という語り口は、都市伝説や噂話の定番パターンでもあり、人の好奇心や不安心理に強く訴えかけます。こうした現象は、日本だけでなく海外の予言ブームや噂話でも度々見られるものです。

しかし、本来の目的として大切なのは、「物語として楽しむ」「創作をきっかけに防災意識を高める」「災害に備えるためのモチベーションにする」という前向きな受け取り方です。たとえ作品の内容が現実の出来事とリンクしたとしても、私たちは冷静に「これは作者の夢や創作である」と受け止めつつ、いざというとき自分や大切な人の命を守れるよう、日々の防災準備や心構えを強く意識しておく必要があります。

また、こうした予知夢やフィクションに触れることで、家族や友人と「もしもの時どうする?」と話し合ったり、自治体のハザードマップを見直したりする良いきっかけにすることができます。単なる噂や恐怖だけに振り回されず、現実のリスクに備えて普段から必要な知識や備蓄、防災訓練などを実践しておくことが、結局は最も大切なポイントだと言えるでしょう。

本書が社会に与えた影響・SNSでの反響

『私が見た未来』やたつき諒氏の予知夢は、SNSやYouTubeなどのインターネットメディアを通じて瞬く間に大きな話題となり、これまでに数え切れないほど多くの検証動画や解説ブログ、考察記事などが生み出されてきました。

たつき諒氏が描いた“予知夢”が現実の大災害と重なったという口コミや、作中で描かれた未来の災害シーンが衝撃的だったことから、「本当に予言が的中したのではないか」「次は何が起こるのか」とSNSを中心に大きな論争や盛り上がりが巻き起こっています。ネット上では「#私が見た未来」「#2025年7月5日」などのハッシュタグがトレンド入りし、一般の読者からも多数の投稿や感想、さらには独自の分析や考察まで日々発信されています。

一方で、「根拠のない不安を煽るのは危険だ」という冷静な声や、デマ拡散への警鐘も目立ちます。防災の専門家や科学者からは「特定の日付を断定するのは非科学的」「都市伝説やエンタメと現実をしっかり区別する必要がある」という意見が数多く寄せられています。こうした指摘によって、一部では「単なる噂や不安に惑わされず、公式な防災情報に目を向けるべき」という啓発運動も生まれています。

その一方で、『私が見た未来』やたつき諒氏の作品が防災意識の向上に貢献しているという側面も無視できません。実際に、漫画がきっかけで家族や友人同士で地震や津波といった災害について話し合う機会が増え、「防災グッズの見直しを始めた」「自治体のハザードマップを初めて確認した」という声も多く聞かれます。SNSでは親子や友人同士の“防災会話”がシェアされ、コミュニティ単位で避難訓練や知識共有の輪が広がるなど、前向きな行動変化も起こっています。

さらに、テレビ番組や新聞、雑誌などのマスメディアでもこの現象が取り上げられ、「なぜここまで予知夢や都市伝説が拡散されるのか」という社会的な分析や、デジタル時代特有の情報拡散の仕組みなどが論じられるようになりました。これによって一層社会的な注目度が高まり、単なるエンタメとしてだけでなく“現代人の防災リテラシー”の重要性も再認識される流れになっています。

総じて言えるのは、都市伝説や噂に左右されすぎず、あくまで“娯楽と啓発の境界線”を意識して接することが大切であるということです。楽しみながらも、最終的には自分自身や家族、大切な人の命を守る正しい知識と備えにつなげていく――その姿勢が現代の情報社会を生きる私たちにとって、ますます重要になっていると言えるでしょう。

よくある質問と不安への答え──専門家によるQ&A

2025年7月5日に実際に何が発生する?科学的予測を解説

まず結論から言えば、現在の時点で気象庁や地震学を専門とする研究機関が「2025年7月5日に地震や津波が発生する」と断定したり、予告したりするような科学的根拠やデータは一切存在しません。現代の地震学や気象学の研究は日々進歩していますが、それでも地震という現象自体が非常に複雑かつランダムなものであり、特定の“日付”や“時刻”まで絞り込んで未来を予知することは、技術的にも理論的にも不可能だとされています。

これまでの地震研究や災害予測の実例を振り返っても、マグニチュードや震源地、発生時刻を事前にピンポイントで的中させたケースはありません。プレートの動きや活断層のひずみ、気象条件など、さまざまな要素が複雑に絡み合い、一つとして全く同じ状況の地震は起きません。世界中の科学者が膨大なデータを解析し、統計的な確率や危険度は算出できますが、“何月何日・何時何分に”というレベルまで正確に予知できる科学的手法は存在しないのです。

一方、SNSや都市伝説では「この日に大地震が起こる」「津波が来る」などという具体的な予言や噂が拡散されがちですが、そうした話題は往々にして根拠のないものであり、不安や恐怖をあおるだけになってしまいます。過去にも“ノストラダムスの大予言”や“2012年人類滅亡説”など、世界中で似たような予言がブームとなりましたが、実際には大きな災害や天変地異は起こりませんでした。今回の2025年7月5日説も、専門家の視点から見ればまったく科学的な裏付けがない噂話の一つに過ぎません。

仮に、もし本当にその日に地震が発生した場合は、まず何よりも落ち着いて行動することが重要です。慌ててSNSやネットの情報に頼るのではなく、テレビやラジオ、自治体や気象庁が発信する公式情報を冷静に確認し、自分や家族にとって最善の行動を選択してください。日ごろから家族で避難ルートや集合場所、連絡手段を確認し合っておくことで、災害発生時のパニックや混乱を大きく減らすことができます。

また、普段から防災意識を高めておくことは、自分や家族の命を守るだけでなく、周囲の人たちにも安心感を与える力となります。日常の中で定期的に防災グッズを点検したり、避難訓練に参加したりすることは、万が一の事態に備える最も現実的で有効な方法です。不安を感じたときこそ、うわさ話や都市伝説に振り回されず、科学的根拠に基づく情報と日ごろの備えを信じて、落ち着いた判断と行動を心がけることが大切です。

なぜ“18分”が重要なのか?過去災害との比較

津波警報が発令されてから実際に津波が到達するまでの時間――「18分」という数字は、東日本大震災をはじめとした過去の大規模災害で、最初の津波が陸地に到達するまでの“平均的な猶予時間”として繰り返し分析・警鐘が鳴らされてきたものです。この「18分」は、日本の沿岸部に住む私たちが災害発生時にどれほど迅速な判断と行動を取る必要があるかを如実に物語っています。

例えば、2011年の東日本大震災では、津波警報が発令された直後から海岸に津波が押し寄せ始め、最初の波が到達したのはわずか十数分後でした。実際、津波の到達スピードは地震の震源や海底の地形、地震規模によって大きく異なりますが、一般的に津波は時速40km~50kmにも達し、沿岸部の住民にとっては本当に“一瞬”のうちに大きな危険が迫ることになります。この「18分」という時間は、避難を始めるまでの“最大猶予”ではなく、「準備や迷いに費やす余裕はほぼゼロ」であることを意味しています。

また、過去の災害で助かった方々の証言や教訓からも、「迷わずすぐに避難を開始した人」「何も持たずに家を飛び出した人」が命を守ることができたケースが圧倒的に多いことが分かっています。反対に、貴重品や大事なものを取りに戻ったり、家族と連絡を取ろうとして出遅れたことで被害に遭った事例も少なくありません。

津波避難では“18分”という数字を単なる目安ではなく、「本当に生死を分けるタイムリミット」と認識することが肝心です。特に家族が離れている場合や、夜間・悪天候時には、普段から避難場所や避難経路、連絡方法を話し合い、頭の中で“避難シミュレーション”を繰り返しておくことが重要です。

さらに、“18分”という短い時間には、地震発生から警報発令までの数分も含まれていることを忘れてはいけません。警報が出てから初動までにモタモタしてしまうと、避難途中で津波に巻き込まれるリスクが格段に上がります。実際の大災害では、わずか1分・2分の差が生死を分ける事例も多数発生しています。

地震を感じたら「すぐに避難を開始する」「とにかく高台へ逃げる」「家族や近所の人にも声をかけ合い、できるだけ多くの人と一緒に行動する」――この3つを強く意識しましょう。わずかな迷いや準備の遅れが命取りになることもあり得ます。「今は大丈夫だろう」と思わず、すべての行動は“時間との勝負”であることを常に忘れずに。過去の災害の事例を胸に刻み、どんな時でも最速で安全な行動が取れるよう、日頃から心と体の備えを徹底することが求められます。

「どこに逃げるべきか」迷った時の判断基準

津波避難時の基本は「高い場所へ、できるだけ早く」。これは何よりも優先すべき原則で、地震や津波の危険が迫ったときは、とにかく素早く行動を開始することが命を守る第一歩です。海岸線や河口付近にいる場合は、最寄りの高台や自治体が指定する津波避難ビルなどへ最短ルートで向かうようにしましょう。迷った時は「今いる場所より1メートルでも高い所、少しでも内陸部へ」と考え、決してその場で立ち止まらず、複数の避難路を頭に入れておくことも大切です。

実際に大規模な津波被害を経験した地域の証言では、「少しでも早く、何も持たずに逃げ始めた人が助かった」というケースが多く報告されています。荷物をまとめてから…と思わず、とにかく一刻も早く移動を始め、最初に見つけた高い場所で満足せず、周囲の状況を見ながらできるだけ上へ、奥へ進むことが理想的です。安全と判断した場所でも状況が変わればすぐに次の避難所を目指し続けてください。

また、津波避難時は同行者や家族がいる場合、「必ず声をかけ合い、お互いを確認しながら行動する」ことが極めて重要です。特に小さな子供や高齢者、体の不自由な方がいる家庭は、日ごろから誰が誰を誘導するか役割分担を決めておくことで、混乱の中でも安全な避難につながります。自分一人の判断に頼るのではなく、周囲の人とも協力し合い、できるだけ多くの人と一緒に行動した方が生存率も高まります。

さらに、夜間や雨天、停電時には視界や足元が悪くなり、転倒やケガのリスクが上がります。そうした状況に備えて、普段から懐中電灯やヘッドライトを持ち歩いたり、履きなれたスニーカーや運動靴を玄関に常備しておくと安心です。また、避難途中にマンホールのふたが外れていたり、瓦礫が散乱しているケースも想定されるため、ライトの電池残量や非常用ホイッスルも持参しておくと万全です。

加えて、避難時には自治体や気象庁が発信する情報にも耳を傾けましょう。ハザードマップや避難所の情報を事前に確認し、可能なら家族全員で実際に避難ルートを歩いてみる「避難体験」をしておくことで、緊急時にも慌てずに行動できる自信につながります。近隣住民や地域の防災ネットワークとも日ごろから交流を深めておくことで、万一のときにも情報や助け合いがスムーズです。

津波避難は「最後まで油断しない」「途中で大丈夫だと思わない」「常により安全な場所を探し続ける」――この3つの心構えを持ち、どんな時でも自分と大切な人の命を守る行動を徹底しましょう。

災害発生時に私たちが守るべきポイント

災害が発生した瞬間は、予想外の混乱や恐怖に直面することが多いため、何よりもまず「落ち着いて行動する」ことが重要です。慌てて行動すると転倒やけが、無駄な混乱を招きかねません。家族や周囲の人々とも助け合い、「一人で抱え込まず声を掛け合う」「小さなお子さんや高齢者、体の不自由な方がいれば率先してサポートする」など、協力する姿勢が命を守る大きなポイントになります。

また、災害時には「正しい情報を得てから判断する」ことも不可欠です。デマや誤情報が流れやすい状況では、まずは気象庁や自治体、ラジオやテレビなどの公的な公式情報源を優先しましょう。SNSは速報性が高い反面、根拠のない噂や誤った指示も飛び交うため、「誰が発信しているか」「公式な発表かどうか」をよく確認してから行動することが大切です。

日頃からの備えを怠らないことも、災害時の安心感につながります。例えば、防災訓練や地域の避難訓練に参加することで、実際の避難経路や集合場所、近隣の避難所の場所などを家族全員で体験・確認しておくと、いざという時の行動がスムーズになります。また、家庭内でも災害シミュレーションを行い、「もし今ここで地震が起きたらどう動くか」「家族が離れている時はどこで合流するか」といったルールを共有しておくことで、不安や迷いを大きく減らせます。

避難の際は、スマートフォンの充電や予備バッテリーの確保、貴重品や常備薬、保険証や身分証の準備も必須です。できれば防災リュックをすぐに持ち出せる場所に用意し、季節や家族構成に応じて必要なもの(防寒具や飲料水、衛生用品、乳幼児・ペット用品など)も忘れずに揃えておきましょう。また、万が一の停電や通信障害にも備えて、懐中電灯やラジオ、家族の連絡先を紙にメモしておくとより安心です。

パニックになったり、SNSやうわさだけを頼りに行動するのは非常に危険です。冷静に状況を見極めて、公式な情報や避難指示を必ず守りましょう。自分や家族、そして周囲の人たちの安全を第一に考え、時には助けを求めたり、協力を申し出たりする勇気も大切です。

こうした準備と心構えを日頃から意識することで、災害が発生した時にも慌てず対応でき、自分自身も家族も守る力となります。日常生活の中で「防災」を自然な習慣として身につけておくことが、すべての安心の土台です。

【まとめ】

2025年7月5日津波説は、インターネットやSNS、さらには都市伝説や漫画・予知夢というさまざまな要素が絡み合って生まれた“現代ならではの社会現象”です。まるで本当に起こるかのように語られるこの噂は、情報が瞬時に拡散される現代社会の怖さと、誰もがどこかで災害を心配している日本の国民性を如実に表しています。

実際のところ、2025年7月5日に特別な地震や津波が発生するという科学的な根拠は一切存在せず、現在まで気象庁や専門家からもそのような予測や警告は出ていません。根拠のないデマや過剰な不安、そしてSNSで流れる憶測や恐怖を必要以上に信じてしまうことは、冷静な判断力や日常生活にまで悪影響を及ぼす恐れがあります。

しかし一方で、今回の“噂”が広がったことで、日本が地震・津波大国であるという現実を多くの人が再認識するきっかけにもなりました。歴史的にも日本は数多くの大災害を経験してきており、今この瞬間も、どこかで地震が発生する可能性と隣り合わせです。そのため、普段から一人ひとりが高い防災意識を持ち、日頃の備えや知識のアップデート、そして非常時の冷静な行動が、私たち自身と大切な人々の命と生活を守る一番のポイントになります。

例えば、防災グッズや備蓄品の点検・見直し、家族や近隣との避難ルートや集合場所の再確認、災害時の正しい情報収集方法をあらためて家族や友人と話し合うことも大切です。SNSやメディアの情報を鵜呑みにせず、必ず公式な発表や専門家の意見をチェックする習慣をつけましょう。

最終的には、家族や周囲の人と正しい情報を常に共有し合い、どんなときも落ち着いて行動できるように準備することこそが、安心して日々を暮らすための最大の備えです。今回の噂をきっかけに、今一度防災の基本や自分自身の対応力を見直し、どんな災害にも冷静に立ち向かえる自信と知識を持ち続けましょう。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。