雑草対策に悩んでいませんか?この記事では、防草シートの基本から選び方、敷き方まで初心者向けにわかりやすく解説します。防草シートは本当に効く?失敗しない使い方と長持ちのコツ。

防草シートとは?仕組みと基礎知識を徹底解説

防草シートの効果と仕組み

防草シートとは、地面に敷くことで雑草の発生を物理的に抑える資材のことを指します。主な仕組みは、雑草の生育に必要な日光を遮断することにあります。光合成ができなければ、雑草は成長できません。そのため、遮光性の高い素材で作られた防草シートを使えば、除草作業の手間を大幅に減らすことができます。

また、近年の防草シートはただ雑草を抑えるだけではありません。通気性や透水性に優れた製品も多く、地中の水分バランスを保ちつつ、土壌へのダメージを最小限に抑えるよう設計されています。これにより、植物の根への影響を減らしつつ、環境に優しい雑草対策が可能となります。

多彩な種類と選び方ポイント

防草シートには実にさまざまな種類があります。素材にはポリプロピレンやポリエステル、不織布(ノンウーブン)や織布(ウーブン)タイプなどがあり、使用場所や目的によって選び方が異なります。

例えば、短期的な使用なら価格が安い不織布タイプがおすすめですが、長期使用や高耐久性を求める場合は織布タイプやハイブリッドタイプ(2層構造)を選ぶのがベストです。また、UV加工が施されているかどうかも耐久性に大きく影響するため、日当たりの良い場所ではUVカット機能付き製品を選ぶことを推奨します。

園芸・農業・駐車場など用途別の活用例

防草シートは庭や花壇の園芸用途、畑や農園の農業用途、さらには砂利敷きの駐車場や私道、遊歩道の雑草対策など幅広く利用されています。

家庭の庭では、美観を損なう雑草を防ぐために、防草シートの上に人工芝を敷いたり、ウッドチップや砂利を重ねたりする使い方が人気です。農業では、作物の列と列の間に敷くことで雑草の繁殖を防ぎ、管理作業の効率を高めます。駐車場では、コンクリートの隙間やアスファルト周辺から生えてくる雑草の抑制に効果を発揮します。

防草シートに失敗しないための事前チェックリスト

施工前に確認すべき下地・整地のコツ

防草シートを効果的に敷くためには、事前の整地作業が非常に重要です。地面に凹凸があるとシートが浮いてしまい、風でめくれたり、隙間から雑草が生えたりする原因になります。

まずはスコップやレーキを使って地面を平らに整えましょう。小石やゴミも丁寧に取り除くことで、シートがピッタリ密着し、固定もしやすくなります。水たまりになりやすい場所は、砂や砕石で底上げするなどの工夫も有効です。

必要な道具や資材(ピン・テープ・ボンドなど)

施工に必要な道具は以下の通りです:

- 防草シート本体(必要面積よりやや多めに準備)

- 固定用ピン(U字型やスクリュー型)

- 継ぎ目用の専用テープ

- シートを補強・接着するためのボンド

- カッター・ハサミ

- 軍手・メジャー・スコップ・水平器など

特にピンは強風対策として重要で、地盤の硬さに応じて長さや本数を調整する必要があります。

失敗の主な原因と対策法

施工時によくある失敗としては、以下のような例が挙げられます:

- シートがずれて隙間ができる

- ピンが少なくて風でめくれる

- 雨の後に施工して泥だらけになる

- カットサイズを間違えて不足する

これらを防ぐためには、事前の計画・測量、整地、必要資材の準備が何より重要です。また、施工はできるだけ晴れた日を選ぶようにし、風の強い日は避けましょう。

チェックリスト:防草シート施工前の最終確認ポイント

- 整地が完了し地面が平坦である

- 小石・雑草・ゴミを除去済み

- 必要な工具と材料がすべて揃っている

- シートのカットサイズを事前に計測済み

- 雨や風など施工に支障がない天候を選んでいる

- 作業時間に余裕がある日を選んでいる

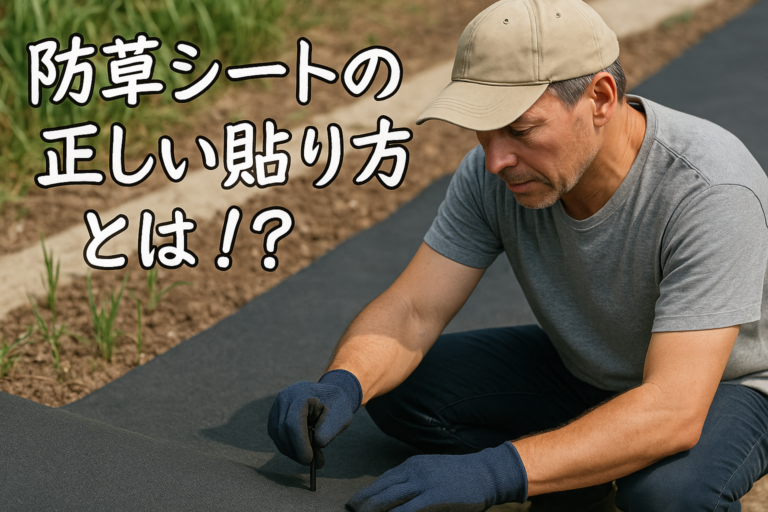

10分でできる!防草シートの敷き方・手順とコツ

簡単手順:敷く前の準備と計画

施工を始める前に、まずは敷設範囲を正確に測定しましょう。敷きたいエリアの長さ・幅を測り、それに応じて必要な防草シートの量を算出します。少し余裕を持たせた長さでカットしておくと、施工時の調整がしやすくなります。

地面の整地が済んでいれば、次は施工順の計画です。一般的には敷設面の奥から手前へ向かって作業を進めるとスムーズに行えます。敷きながらピン打ちを進めていくことで、ズレを防止できます。

隙間・重ね・固定…初心者が押さえるべき施工ポイント

複数枚のシートを使う場合、重ね幅は10〜20cmを目安にしてください。この重なりが十分でないと、そこから雑草が生えてくる可能性があります。また、重ねた部分には専用テープを貼って補強することで、風によるめくれ防止にもなります。

ピンの打ち方も重要です。1m間隔を基本に、シートの端や角、重ね部分には重点的にピンを追加して固定しましょう。地盤が柔らかい場合は長めのピン、硬い場合はスクリュー型が有効です。しっかりと押さえ込むことで、仕上がりの美しさと耐久性が向上します。

動画でわかる!作業イメージと実践例

初めて防草シートを敷く方にとって、施工動画は非常に参考になります。特に「家庭菜園の雑草対策」「DIYでの庭整備」「プロが教える正しい敷き方」といったジャンルの動画は、実践例と注意点が分かりやすくまとめられています。

動画を見ながら手順を確認することで、作業の流れを事前に把握でき、不安も軽減されます。作業前日に視聴してイメージトレーニングしておくのもおすすめです。

人工芝や砂利との併用方法

防草シート単体でも十分効果がありますが、人工芝や砂利と組み合わせることで、さらに多機能な庭づくりが可能になります。人工芝と併用する場合は、シートの上に人工芝を敷いてピンなどで一緒に固定すればOKです。

砂利を使う場合は、シートが完全に覆われるように厚めに敷くことで、紫外線からの劣化を防ぎつつ、美観もアップします。園路や通路、駐車場などにはこの組み合わせが特に有効で、雑草の再発を防ぎながら景観の向上にもつながります。

防草シート選びのポイントとおすすめ製品比較

価格・耐用年数・抑制効果の比較

防草シートを選ぶ際に最も重要なポイントのひとつが「コストパフォーマンス」です。安価な製品は一時的な使用には向いていますが、耐用年数が短く、数年で破れてしまう可能性があります。一方で、高価格帯の製品は耐候性や強度が高く、10年以上使用できるものもあり、長期的なメンテナンスコストを抑えられるというメリットがあります。

また、抑制効果にも差があります。厚手で遮光性の高い製品は、雑草の発芽を強力にブロックし、効果が長続きします。目的に応じて、「どの程度の雑草抑制力が必要か」「何年使用する予定か」を考えて選ぶことが重要です。

ザバーン・GF・テックス・100均・ダイソー等の違い

各メーカーごとに特徴があり、用途に応じた選択が可能です。

・ザバーン:高耐久・高遮光性で、プロの施工にもよく使われる。5年〜10年以上の耐用年数があり、信頼性が非常に高い。

・GFシート:コスパに優れた中堅モデル。DIYや家庭菜園など一般家庭での使用に適しています。

・テックス:厚手で頑丈なつくりが特長。通気性にも配慮されており、作物周辺でも使いやすい。

・100均・ダイソー商品:耐久性は低めですが、短期間の使用や部分的な補助用途には最適です。価格が安く気軽に試せるのが魅力です。

使用する場所や予算に合わせて、これらを使い分けることで失敗を避けることができます。

ブラック・グリーン・ブラウン…色や素材ごとの特徴

防草シートにはカラーの違いもあります。色によって見た目だけでなく、機能性にも違いが生じます。

・ブラック:最も遮光性が高く、雑草抑制効果が強い。施工場所が目立ちやすいため、見た目が気になる場合は注意。

・グリーン:自然の景観に馴染みやすく、庭や公園などの景観重視の場所に最適。

・ブラウン:土に近い色合いでナチュラル感を演出。ウッドチップやウッドフェンスとの相性も抜群です。

素材についても、不織布は柔らかく扱いやすい反面、耐久性が低く、織布は耐久性が高いものの、硬くて加工にコツが要ります。それぞれの特徴を踏まえて選定しましょう。

おすすめ用途別:家周り・畑・園芸向けカタログ

家の周囲やエクステリア向け:見た目の美しさと雑草防止を両立したグリーンやブラウン系の高耐久シートがおすすめ。

畑・農園:通気性と透水性に優れた中厚〜厚手タイプ。植え付けや収穫の邪魔にならない柔軟性も大切です。

花壇や園芸:カットしやすい不織布やハサミで扱いやすい柔軟な素材の製品が扱いやすい。部分使いに便利な小ロールタイプもあります。

使用場所に合った製品を選ぶことで、より効果的で快適な防草対策が実現します。

よくあるトラブル・デメリットとその対策

劣化・加水分解・曝露による寿命の短縮

防草シートの大敵は、紫外線・雨・風などの自然環境です。特に、UV対策がされていない製品は、1〜2年で破れてしまうことも珍しくありません。劣化が進むと、シートの繊維がバラバラになり、雑草が簡単に突き抜けてきます。

そのため、長持ちさせるには「施工後に上から砂利や人工芝で保護する」ことが非常に有効です。また、設置場所の日当たりや湿気の多さなども考慮して、使用場所に適したグレードのシートを選ぶのも大切です。

シートの貫通や雑草発生の原因と防止策

せっかく敷いた防草シートから雑草が生えてくる場合、いくつかの原因が考えられます。

主な原因は、①シートの重ね幅が狭い、②隙間や切れ目の処理が甘い、③施工後に強風などでめくれてしまった、④地中に残っていた多年草の根が再生した、などです。

これらを防ぐには、シートの重ねを最低でも10cm以上、できれば20cmにし、継ぎ目には防草テープを貼るのが効果的です。特に端部は風にあおられやすいため、ピンを密に打って固定し、必要に応じて補強テープを貼ることをおすすめします。

固定ピンやテープの間隔・数の目安

ピンの打ち方にも工夫が必要です。基本的には50cm〜1mごとの間隔で打つのが一般的ですが、風が強い地域や傾斜地などでは30cm間隔で密に打つと効果的です。

また、継ぎ目やシートの角、端部には必ず追加でピンを打ちましょう。テープは接合部分だけでなく、めくれやすい場所にも貼っておくと安心です。施工後は全体を一度確認して、緩んでいる部分があれば補強しておくと長持ちします。

不要になったら?処分方法と環境への配慮

使用済みの防草シートは、自治体のルールに従って廃棄します。多くの地域では「可燃ごみ」や「プラスチックごみ」として扱われますが、一部の耐久性の高い素材(ガラス繊維入りなど)は「不燃ごみ」になることもあるため、事前確認は必須です。

また、環境面を考慮して、再利用可能なタイプやバイオマス素材を選ぶのも選択肢のひとつ。繰り返し使える厚手の製品であれば、処分の手間も減らせて環境負荷も軽減できます。

防草シート運用をもっと便利に!長持ち・手間削減のコツ

防草シートを半永久的に維持する管理方法

防草シートは敷いたら終わり、ではありません。定期的な点検と簡単なメンテナンスを行うことで、耐久年数を大幅に延ばすことが可能です。特に注意すべきなのが、端部や継ぎ目。ここから劣化や雑草が進行するケースが多いため、少なくとも年に1〜2回の確認をおすすめします。

また、施工後に砂利や人工芝などを上から敷いておくと、紫外線や風雨によるダメージを軽減できます。これにより、表面の劣化を防ぎ、見た目も整うため一石二鳥です。端が浮いてきた場合には、ピンを追加したり、補強テープを使って補修しましょう。

耐久性・透水性を高めるプロの施工プラン

プロが行う防草シートの施工では、単に敷くだけではなく、下地の作り込みからしっかり行います。まず、地面をしっかり整地し、必要に応じて砕石や真砂土を敷いて締め固めることで、地盤を安定させます。この工程があるだけで、シートのたるみや浮きが防げ、耐久性が格段に向上します。

さらに、シートを2重に敷く「二層構造施工」や、強化メッシュ入りの高耐久シートを使うこともあります。高い遮光性と透水性を両立させた資材を選ぶことで、長期間にわたり雑草の発生を抑えることができます。

無料サンプルや配送サービスの活用法

最近では、オンラインショップで購入する前に無料サンプルを取り寄せられるサービスも増えています。質感や厚み、素材の色などを事前に確認できるため、失敗のない選び方ができます。

また、大型のロールや業務用の資材は自宅までの配送サービスを活用すると便利です。店舗での持ち帰りが難しい方や、重い資材を複数まとめて導入したいときには特に重宝します。さらに、ネット注文限定の割引やセット販売もあるので、賢く活用しましょう。

Q&A:防草シートでよくある質問

Q1:防草シートだけで本当に雑草は生えてこないの?

A:完全にゼロになるわけではありませんが、適切に施工すれば雑草の発生を90%以上抑制することが可能です。特に多年草や強い根を持つ雑草は貫通してくることもあるため、定期的な点検と部分補修が大切です。

Q2:どれくらいの耐用年数があるの?

A:製品のグレードや設置環境によって異なりますが、一般的な家庭用防草シートで3〜5年、高耐久タイプで10年以上持つものもあります。耐久性の高いタイプは初期投資がやや高いものの、長期的にはコスパが良いといえます。

Q3:雨の日でも施工できる?

A:基本的にはおすすめできません。地面がぬかるんでいると施工が難しく、ピンがしっかり固定されなかったり、滑ってシートがずれることもあります。施工は晴天が数日続いた後がおすすめです。

Q4:シートの上に物を置いたり車を停めたりしても大丈夫?

A:問題ありません。ただし、鋭利なものや重量が一点に集中する物(ブロックや大型家具など)を置くと、シートが破れる恐れがあります。車の駐車場などでは厚手の防草シートと砂利や舗装材との併用が望ましいです。

Q5:防草シートは何にでも使える?例えばウッドデッキの下やベランダでも?

A:はい、多くの場所で利用可能です。ウッドデッキの下やベランダの下にも敷くことができ、雑草や湿気によるトラブルを防ぎます。ただし、風通しが悪い場所ではカビや結露対策も検討する必要があります。

Q6:虫が増えるって本当?

A:防草シートの下に湿気がこもると、虫が棲みつくことがあります。特にムカデやダンゴムシなどが好む環境になりやすいため、上から砂利や人工芝などを敷いて通気と排水をよくすることで予防が可能です。

Q7:DIYでも本当に敷ける?難しくない?

A:はい、しっかり手順を守れば初心者でも問題なく施工できます。重ね幅・ピンの打ち方・下地処理などの基本をおさえることが重要です。不安な方はYouTubeや専門ブログの動画を参考にすると、作業イメージが湧きやすくなります。

【まとめ】

防草シートは、正しい知識と丁寧な施工によって、庭や畑の雑草対策を飛躍的に効率化し、日々のメンテナンス作業を大幅に軽減してくれる頼もしい存在です。雑草が生えにくい環境を整えることで、美しい景観を長期間保ちやすくなり、家庭菜園やガーデニングの楽しさがさらに広がります。

また、防草シートの導入は一度きりの作業ではなく、製品の選定段階から施工方法、設置後のアフターケアまでが一連のプロセスとして重要です。用途や予算、敷設場所の環境に応じて最適なシートを選び、適切な手順で敷設することで、初心者でも高い効果を実感できます。

見た目の美しさや耐久性、雑草抑制の持続力をトータルに考慮したうえで、自分にとってベストな防草プランを組み立てていきましょう。丁寧な準備と少しの工夫で、快適なガーデンライフがぐっと身近になります。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。