コンビニで咳止め薬が買えるのをご存じですか?ファミマ・セブン・ローソンでは人気市販薬を取り扱っており、急な咳や深夜の不調にも対応できます。本記事ではおすすめ薬の特徴や効果的な使い方、注意点を徹底解説します。

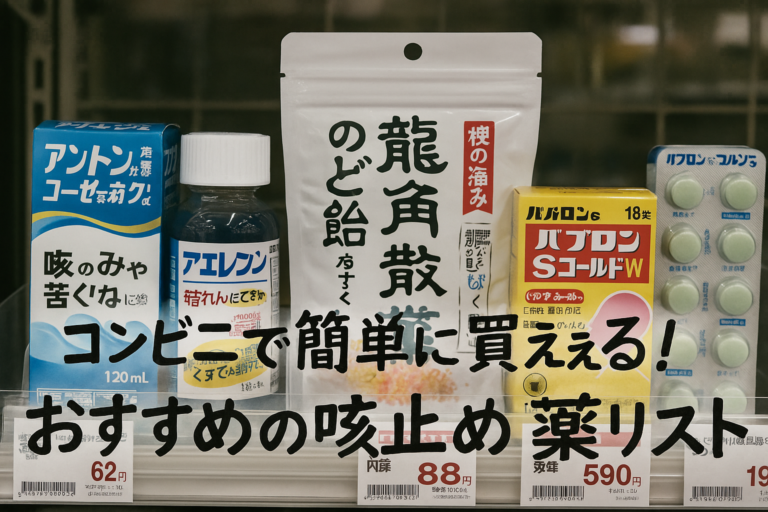

コンビニで簡単に買える!おすすめの咳止め薬リスト

コンビニで手に入る咳止め薬の魅力

コンビニで咳止め薬が買えることは、忙しい生活を送る私たちにとって大きな安心につながります。

例えば、深夜に急に咳が止まらなくなったり、出張先で喉の違和感を覚えたりしたとき、近くの薬局やドラッグストアはすでに閉まっていることが多いものです。そんなとき、24時間営業のコンビニで必要な薬を購入できるというのは、まさに「いざというときの救世主」といえるでしょう。

さらにコンビニで売られている咳止め薬は、多くが少量パックになっているため、ちょっと試してみたいときや持ち運び用としても便利です。鞄やポーチに入れておけば、外出中や旅行中に咳が出てもすぐに対応できます。

この手軽さと利便性が、コンビニ医薬品の大きな魅力です。

忙しいあなたにぴったり!コンビニでの簡単購入法

コンビニで咳止め薬を購入する方法はとてもシンプルです。

大手コンビニチェーンのファミリーマート、セブンイレブン、ローソンには、医薬品販売の許可を受けた店舗が増えており、薬剤師や登録販売者が不在でも購入できる一般用医薬品が並んでいます。多くはレジ近くの専用コーナーや日用品棚に置かれており、誰でも気軽に手に取れるよう工夫されています。

また、薬局のように長時間待たされることもなく、買い物ついでに数分で購入できるスピード感も魅力です。仕事帰りに飲み物やお弁当と一緒に薬を買えるのは、まさに現代的なスタイルといえるでしょう。

ただし、店舗によっては医薬品の販売時間が限られていたり、取り扱い商品が異なったりすることもあります。そのため、「この店舗では買えるのかな?」と迷うときは、事前に公式サイトや店内掲示を確認しておくと安心です。

咳止め薬を選ぶ際の注意点

咳止め薬を選ぶときに一番大切なのは、「自分の咳がどんな種類かを見極めること」です。

咳には、痰を伴わない「乾いた咳」と、痰がからむ「湿った咳」があります。乾いた咳の場合は鎮咳成分が有効で、咳そのものを抑えるタイプの薬が効果的です。一方、痰が絡む咳では去痰成分が配合された薬を選ぶことで、痰を排出しやすくし、咳を自然に軽減することができます。

また、持病がある人、高齢者、妊娠中や授乳中の女性は、自己判断で市販薬を使うのは避け、できるだけ医師や薬剤師に相談してから購入することをおすすめします。咳止め薬は便利ですが、成分や体質によっては合わない場合もあるからです。

さらに、ラベルに記載されている「用法・用量」をよく確認することも重要です。つい早く治したい気持ちで多めに飲んでしまう人もいますが、それは逆効果になりかねません。

市販薬が持つ安心感と利便性

市販薬は医師の処方がなくても購入できるため、「今すぐ必要」というときにとても頼りになります。

特にコンビニで扱われている咳止め薬は、パブロン、コンタック、龍角散、アネトンといった有名ブランドの商品が中心で、信頼感が高いのも安心できるポイントです。これらのブランドは長年にわたって多くの人に使用されてきた実績があり、安全性や効果についても広く認知されています。

さらにパッケージもわかりやすく設計されており、薬に詳しくない人でも「どんなときに使えばよいのか」がひと目で理解できるよう工夫されています。こうした点が、初めての人でも安心して手に取れる理由のひとつです。

風邪薬との違いを理解しよう

咳止め薬と風邪薬は混同されがちですが、その役割には明確な違いがあります。

風邪薬は「総合感冒薬」と呼ばれ、発熱や鼻水、喉の痛みなど複数の症状をまとめて和らげるよう設計されています。これに対して咳止め薬は、「咳」という一点に集中してアプローチする薬です。

そのため、もし咳だけが続いて困っているなら、風邪薬よりも咳止め薬を選んだほうが効率的です。逆に、咳以外にも鼻水や頭痛など風邪全般の症状が出ている場合は、風邪薬を選んだほうが適しています。

このように「今の自分の体に合っているのはどちらか」を理解することが、賢い薬選びの第一歩です。

咳止め薬の効果的な使い方

咳止め薬を正しく使うためには、まず「飲むタイミング」と「量」を守ることが欠かせません。

多くの市販薬は1日2回から3回の服用が推奨されていますが、必ず商品ごとの説明書を確認するようにしましょう。特に就寝前に服用すると、夜中の咳を抑えて眠りやすくなるケースが多いため、生活の質の向上にもつながります。

また、薬だけに頼らず、部屋の加湿やこまめな水分補給も並行して行うことが大切です。乾燥は咳を悪化させる大きな要因なので、加湿器や濡れタオルを活用して空気の湿度を保つことを心がけましょう。

それでも咳が長引いたり、発熱や強い倦怠感を伴う場合は、自己判断を避け、医療機関を受診することが必要です。

コンビニで買えるおすすめ咳止め薬

ファミリーマートで見つかる最強の咳止め

ファミマでは、「アネトンせき止め液」「龍角散ダイレクト」「のど飴タイプの市販薬」など、使いやすいアイテムが数多くそろっています。

特にスティック型や顆粒タイプの薬は、職場や外出先でも手軽に飲めるため、忙しい社会人や学生にとても人気があります。実際に利用している人の多くが、「手軽で即効性を感じられる」と口コミしています。

また、ファミマは店舗数が多く、全国どこでも同じように手に入るという利便性も魅力のひとつです。

セブンイレブンの人気咳止めランキング

セブンイレブンでは、「パブロンせき止め」「コンタックせき止め」など、大手製薬会社の市販薬が充実しています。

特に人気ランキングの上位に入る商品は、効き目の早さと飲みやすさを兼ね備えており、年代を問わず幅広い層に選ばれています。さらにセブンは小包装タイプも豊富に取り揃えているため、「必要な分だけすぐに買える」点が支持されています。

仕事の合間や旅行中など、「ちょっとだけ欲しい」というときにもぴったりです。

ローソンで手に入る効果的な市販薬

ローソンでは「新ブロン液」「龍角散のど飴」「トローチタイプ」など、即効性や喉のうるおい効果を重視した商品が人気です。

液体タイプの咳止めは吸収が早く、強い咳を一時的に抑えるのに効果的です。夜中の咳で眠れない人や、乾燥がひどい季節に利用する人が多いのも納得です。

また、のど飴やトローチは副作用のリスクが少なく、子どもから大人まで幅広く使えるため、家庭用の常備薬としてもおすすめされています。

アネトンの咳止め効果と特徴

アネトンは咳を抑える鎮咳成分と、痰を排出しやすくする去痰成分をバランスよく配合した医薬品です。

そのため「咳を止めたいけれど痰は出したい」という場合にとても適しており、多くの利用者から高評価を得ています。パウチタイプやスティックタイプなどコンパクトな形状もあり、持ち運びにも便利です。

実際に「仕事中の咳が気にならなくなった」「夜ぐっすり眠れるようになった」という口コミも多く、頼りになる存在です。

龍角散のど飴やトローチの用途と人気

龍角散は昔から親しまれてきたブランドで、特にコンビニで手に入る「龍角散のど飴」や「トローチ」は定番商品です。

喉をうるおして炎症をやわらげる効果があり、軽い咳や喉の違和感なら、薬を飲む前にこうしたアイテムで対処できることもあります。

また、フレーバーの種類が豊富で、ミント系やハーブ系など好みに合わせて選べる点も人気の理由です。乾燥シーズンや花粉症の時期には、常にバッグに入れて持ち歩く人も少なくありません。

龍角散は薬としてだけでなく、「日常の喉ケア」として活用できるため、幅広い層から愛され続けています。

咳止め薬選びのポイント

咳の原因と症状を知ろう

咳止め薬を選ぶ前に大切なのは、「そもそも咳がなぜ出ているのか」を理解することです。

咳は、体が異物やウイルスを排出しようとする防御反応です。そのため単なる風邪によるものもあれば、アレルギー性の咳、気管支炎やぜんそくが原因の咳など、背景はさまざまです。

例えば乾いた咳は喉の炎症やアレルギー反応で起こることが多く、痰を伴う咳は細菌感染や気道の炎症に関連しているケースがあります。

自分の咳のタイプを正しく把握することが、薬を選ぶうえでの第一歩です。

成分に注目!効能と副作用

咳止め薬のラベルをチェックすると、成分ごとに効能が細かく記されています。

たとえば、デキストロメトルファンは咳中枢に働きかけて乾いた咳を抑える成分です。一方で、グアイフェネシンやアンブロキソールは痰を出しやすくする去痰成分で、痰の絡む咳に有効です。

ただし効果がある一方で、副作用にも注意が必要です。眠気を引き起こす成分もあるため、運転前や仕事中には避けたほうが安心です。

成分を理解したうえで、自分のライフスタイルに合った薬を選ぶことが大切です。

子どもや妊娠中の方におすすめの選択肢

子どもや妊娠中の方は、体質や体への影響を考慮して薬を選ばなければなりません。

小さなお子さんにはシロップタイプやトローチなど飲みやすい形状がおすすめです。また、妊娠中は自己判断で市販薬を使用せず、必ず医師や薬剤師に相談することが推奨されています。

安全性の高い漢方薬や、成分がやさしいのど飴で一時的に症状を和らげる方法もあります。

体に負担をかけず、安心して使える選択肢を見つけることが大切です。

買い物時の注意点と確認事項

咳止め薬を購入するときは、パッケージの表示や添付文書をよく確認しましょう。

特に「使用してはいけない人」や「一緒に飲んではいけない薬」が書かれている部分は必ずチェックが必要です。

また、購入した薬が合わなかった場合や症状が長引く場合は、自己判断で飲み続けず、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

便利なコンビニ購入であっても、安全性を意識して選ぶことが欠かせません。

他の咳止め薬と何が違うのか?

漢方薬の利点と市販薬との違い

咳止め薬といっても、化学的に合成された市販薬だけでなく、昔から使われてきた漢方薬もあります。

たとえば「麦門冬湯」や「小青竜湯」といった漢方は、自然由来の成分で体のバランスを整えながら咳を和らげるのが特徴です。

市販薬が「即効性」を重視しているのに対し、漢方薬は「体質改善」や「根本的な回復」を目指す点が大きな違いです。

体への負担を抑えながらじっくり効かせたい方には、漢方薬も選択肢として有効です。

飲み物との組み合わせでさらに効果的に

咳止め薬は水で服用するのが基本ですが、飲み物の選び方で効果の実感が変わることもあります。

例えば、冷たい飲み物より常温の水やぬるま湯のほうが喉に優しく、薬の吸収もスムーズです。

また、薬を飲んだ後にハーブティーや温かいはちみつレモンを口にすることで、喉の炎症がやわらぎ、咳の改善に役立つケースもあります。

ただし、カフェインを多く含む飲み物やアルコールは薬の作用を妨げる場合があるので避けたほうが無難です。

炎症を和らげる成分とは

咳止め薬には、咳そのものを抑える成分だけでなく、喉や気管支の炎症をやわらげる成分が配合されていることがあります。

たとえば、カンゾウ(甘草)エキスは抗炎症作用を持ち、漢方やのど飴にもよく使われています。また、グリチルリチン酸は炎症を鎮め、喉の腫れや痛みに効果的です。

こうした成分をうまく活用することで、咳の原因となる炎症を抑え、根本的な改善につなげることができます。

成分に注目して選ぶことで、より自分に合った薬を見つけやすくなるでしょう。

咳止め薬の正しい使い方と注意

服用方法のポイント

咳止め薬を効果的に使うためには、まず用法用量を必ず守ることが大切です。

市販薬には「1日何回、何時間おきに服用するか」が明記されています。これを守らないと、効き目が弱まったり、逆に副作用が強く出たりする原因となります。

また、薬は必ずコップ1杯程度の水やぬるま湯で飲みましょう。飲み物の量が少なすぎると、薬が喉や胃に残りやすくなり、十分に吸収されないことがあります。

空腹時や就寝前に服用するよう指示されている薬もあるため、説明書をしっかり確認することが重要です。

副作用に気をつけよう

咳止め薬は便利ですが、副作用に注意が必要です。

代表的な副作用には眠気、便秘、吐き気、頭痛などがあります。特に眠気を引き起こす成分が入っている薬を服用した場合、車の運転や機械作業は控えなければなりません。

また、人によってはアレルギー反応を起こすこともあるため、初めて飲む薬では体調の変化に注意を払いましょう。

副作用が強く出たり、服用後に異常を感じたりした場合は、すぐに使用を中止し、医療機関に相談することが大切です。

受診のタイミングと方法

市販の咳止め薬を使っても改善しない場合や、咳が2週間以上続く場合は、自己判断せずに病院を受診する必要があります。

特に、血が混じった痰が出る、息苦しさが強い、夜眠れないほどの咳が続くといった症状がある場合は、早急な受診が必要です。

受診時には、服用している市販薬の名前や症状の経過を医師に伝えると、診断や治療に役立ちます。

「少しおかしいな」と思ったときに早めに相談することが、長引く咳や重症化を防ぐポイントです。

咳止め薬の効果的な活用法

飲み物で効果を高める方法

咳止め薬は水で飲むのが基本ですが、喉をいたわる飲み物と組み合わせることでさらに効果を高められます。

例えば、はちみつ入りのホットレモンやカモミールティーは喉を温め、炎症を和らげる働きがあります。薬を服用した後にこうした飲み物を取り入れると、薬の作用と自然療法の相乗効果が期待できます。

一方で、アルコールやカフェインを多く含むコーヒーやエナジードリンクは薬の効果を妨げる場合があるため、避けるのが安心です。

症状に応じた選び方のコツ

咳止め薬を上手に活用するためには、症状に応じて使い分けることが大切です。

乾いた咳には鎮咳成分が中心の薬を、痰が絡む咳には去痰成分入りの薬を選ぶと効果的です。

また、軽い喉の違和感や乾燥による咳であれば、のど飴やトローチで十分な場合もあります。

「症状の強さ」と「咳のタイプ」に合わせて薬を選ぶことで、最小限の服用で最大の効果を得ることができます。

専門家のアドバイスを活かそう

市販薬は便利ですが、選び方に迷ったときは薬剤師や登録販売者に相談するのが一番安心です。

症状や持病、現在飲んでいる薬との兼ね合いを踏まえて、適切なアドバイスを受けられるからです。

また、医師に相談するときも「コンビニでどの薬を試したか」「服用してどんな変化があったか」を伝えると、より的確な診断につながります。

専門家の知識を活かすことで、自己判断では得られない安心感と効果的なケアが可能になります。

コンビニ咳止めに関するその他有益情報

コンビニで買える咳止め薬の価格帯とコスパ比較

コンビニで販売されている咳止め薬は、ドラッグストアと比べて「やや割高」と思われがちですが、実際には用途やシーンによっては十分にコスパが良いといえます。

例えば、アネトンのスティックタイプや龍角散ダイレクトは1回分または数回分の少量パックで販売されており、価格帯は300円〜600円前後。ドラッグストアで箱入りの咳止め薬を買うと1,000円〜1,800円程度する場合が多いので、「今すぐ必要な分だけ欲しい」というときにはコンビニの少量パックが合理的です。

一方で、症状が長引きそうな場合や家族で使用する場合は、ドラッグストアで大容量を購入した方がコスパは高いといえます。つまり、コンビニは「緊急性や手軽さ」、ドラッグストアは「長期使用やまとめ買い」と、使い分けを意識することで最適なコストパフォーマンスを実現できます。

また、コンビニの価格帯は店舗や地域によって差が少ないため、どこでも同じように買える「安定感」も大きな魅力です。

コンビニ医薬品の販売時間・販売店舗の見分け方

「どこのコンビニでも咳止め薬が買える」と思ってしまう人も多いですが、実際には医薬品の取り扱いがある店舗とない店舗があります。

販売許可を受けた店舗には、入口付近やレジ周辺に「医薬品取り扱い店舗」という掲示があることが多く、薬コーナーも専用の棚にまとめて配置されています。見分け方のひとつは、日用品売り場に「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載されたポップやラベルがあるかどうかです。

さらに注意したいのは販売時間です。医薬品の販売には登録販売者の勤務が必要なケースがあり、24時間営業のコンビニであっても、薬だけは深夜販売をしていない場合があります。そのため「夜中に駆け込んだら売っていなかった」という事態を避けるには、事前に公式サイトやアプリで「医薬品取り扱い時間」を確認しておくのがおすすめです。

特に繁華街や駅前の大型店舗では販売しているケースが多い一方、住宅街の小規模店舗では取り扱いがないこともあります。日常的に利用するコンビニで「薬が買えるかどうか」を確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

咳止め薬以外にコンビニで揃う関連アイテム

咳止め薬をコンビニで購入するとき、一緒に揃えるとより効果的な関連アイテムがあります。

まず代表的なのが「マスク」です。咳の拡散を防ぐだけでなく、喉や気道の乾燥を防ぎ、薬の効果をサポートしてくれます。特に冬場や花粉症の季節は、マスクと咳止め薬を併用することで咳の軽減がより期待できます。

また、「温かい飲み物」も重要です。はちみつ入りのホットレモンやしょうがドリンクは、喉を温めて潤す効果があり、薬と組み合わせると相乗効果を得やすいです。コンビニにはペットボトルの温かいお茶やスープも揃っており、手軽に喉をケアできます。

加えて、のど飴やトローチも忘れてはいけません。咳止め薬を使うほどではない軽い症状のときや、薬を飲んだ後の喉ケアに役立ちます。龍角散やハーブ系ののど飴はコンビニでも定番商品で、症状に応じて選びやすいのが魅力です。

これらの関連アイテムを組み合わせることで、「薬だけに頼らない総合的なケア」が可能になり、咳対策がより実用的になります。

咳止め薬の使用NGケースまとめ

便利な咳止め薬ですが、すべての人に安全に使えるわけではありません。誤った使い方を避けるために、代表的なNGケースを押さえておきましょう。

まず、2歳未満の乳幼児には市販の咳止め薬は基本的に使用できません。体への影響が強すぎる可能性があるため、必ず医師に相談する必要があります。

また、心臓病や高血圧、糖尿病などの持病がある人は注意が必要です。咳止め薬に含まれる一部の成分が血圧や心臓に影響を及ぼすことがあるため、医師や薬剤師の指示を仰ぐことが推奨されます。

さらに、他の薬をすでに服用している人は飲み合わせに注意が必要です。特に風邪薬や抗ヒスタミン薬、睡眠導入剤と併用すると副作用が強まることがあります。

そして妊娠中・授乳中の方も、自己判断での服用は避けるべきです。赤ちゃんへの影響を考慮し、安全性の高い代替手段を専門家に相談することが安心です。

これらの「使用NGケース」を知っておくことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して咳止め薬を活用できます。

季節別・シーン別の咳止め薬活用術

咳止め薬はシーズンや環境によって使い方を工夫すると、より効果的に活用できます。

冬の寒い季節は風邪やインフルエンザによる咳が多く、乾燥も重なって喉のダメージが強まりがちです。この時期は加湿器やマスクと併用しながら咳止め薬を使うのが効果的です。

春は花粉症によるアレルギー性の咳が増える季節です。抗ヒスタミン薬と併用することもありますが、眠気の副作用に注意しつつ、必要に応じて咳止め薬を組み合わせるのがよいでしょう。

夏は冷房による乾燥や冷たい飲み物の取りすぎで咳が出ることがあります。軽い乾燥性の咳なら、龍角散のど飴やトローチなど、やさしいケア商品で対応するのが安心です。

秋は気温差が激しく、風邪をひきやすい季節です。喉風邪が多発するため、咳止め薬と温かい飲み物をセットで取り入れると効果的です。

また、シーン別に見ると「出張や旅行」では持ち運びやすいスティックタイプが便利で、オフィスや授業中には眠気の少ない成分を選ぶと安心です。夜間に咳で眠れないときには、即効性のある液体タイプを活用すると快適に過ごせます。

このように「季節」や「生活シーン」に応じて使い分けることで、咳止め薬を最大限に活用できます。

海外旅行や出張時に便利なコンビニ咳止め薬の利用法

海外旅行や出張の際、現地で咳止め薬を探すのは意外と大変です。国によっては販売されている成分が異なったり、医師の処方が必要だったりすることもあります。

そんなとき、日本のコンビニで手に入る咳止め薬を事前に用意しておけば安心です。持ち運びやすいスティックタイプやパウチタイプなら、スーツケースやバッグに入れてもかさばらず、旅先ですぐに使えます。

さらに、長時間のフライトでは機内の乾燥で喉が荒れやすいため、龍角散のど飴やトローチもセットで持っていくと便利です。

ただし、海外によっては薬の持ち込み制限がある場合もあるので、成分や持ち込み可能量を事前に確認しておくことが大切です。特に強めの成分が含まれている薬は規制対象になることがあるため注意が必要です。

海外出張や旅行では、「日本で買って安心して持っていく」というスタイルが、余計なトラブルを避け、快適に過ごすための賢い方法といえるでしょう。

体験談集|コンビニで咳止め薬を買った人たちのリアルな声

会社員男性・30代:深夜残業帰りに助けられたケース

「残業が続いたある夜、突然咳が止まらなくなり、帰り道の電車でも周囲の視線が気になって困っていました。薬局はすでに閉まっていたので、仕方なく寄ったコンビニで『アネトンせき止め』を見つけて即購入。飲んで30分ほどで咳が落ち着き、電車や自宅でゆっくり休めました。次の日も仕事だったので、本当に助かりました。『コンビニで薬が買える』という安心感は大きいですね。」

女子大学生・20代:授業中の咳で困った経験

「季節の変わり目で風邪気味になり、講義中に咳が止まらなくて恥ずかしい思いをしました。昼休みにセブンイレブンへ行ったら『龍角散ダイレクト』のスティックが売っていて、その場で飲んだら喉がスーッと楽に。午後の授業は集中できて、友達にも『顔色がよくなったね』と言われました。薬局に行く時間がない学生にとって、コンビニで咳止めが手に入るのはすごく心強いです。」

主婦・40代:子どもの夜間の咳への対応

「小学生の息子が夜中に咳き込んで眠れず、私も心配でどうしようもありませんでした。ドラッグストアは閉まっているし、すぐに病院にも行けない時間帯。近所のローソンに駆け込んだら、小児用シロップはなかったけれど、のど飴やトローチがあり応急処置になりました。翌朝すぐに小児科に行きましたが、夜中の不安な時間に『少しでも症状を和らげられる』のは本当にありがたいと感じました。」

シニア男性・60代:旅行中の不安を解消

「旅行先のホテルで夜になると咳が出て、眠れない日が続きました。薬を持参していなかったので、仕方なく近くのファミリーマートへ。そこで『パブロンせき止め』を見つけ、購入して服用したら、その夜はぐっすり眠れました。旅行先で体調を崩すと不安になりますが、コンビニが味方になってくれると安心できますね。以来、旅に出るときは『最寄りのコンビニに薬があるか』を必ずチェックするようになりました。」

フリーランス女性・30代:在宅ワーク中の緊急対応

「在宅で仕事をしていると、急に喉が痛くなったり咳が出たりすることがあります。先日は締め切り前でどうしても外出できない日、近くのセブンで『コンタックせき止め』を買って服用しました。薬のおかげで作業を続けられ、納期に間に合ったときは心底ホッとしました。コンビニ医薬品は『働き方の多様化』にもしっかり対応していると実感しました。」

旅行好き女性・20代:海外出発前のエピソード

「海外旅行の前日に咳がひどくなり、『飛行機で周りに迷惑をかけたらどうしよう』と焦りました。空港に向かう途中のコンビニで『龍角散のど飴』と『アネトン』を購入。搭乗前にのど飴を舐め、機内では薬を服用して何とか快適に過ごせました。現地で薬を探すのは大変なので、『日本のコンビニで手に入れられる』のは心強いと改めて感じました。」

中学生の母親・40代:花粉シーズンの対策

「娘が花粉症で春になると咳が続きます。病院で処方薬をもらってはいるのですが、外出先で急に咳が強まったとき、コンビニで『龍角散トローチ』を買って使わせたことがあります。そのときは症状が和らぎ、電車や人混みの中でも安心して過ごせました。『ちょっとした咳ならコンビニで対応できる』と思えるようになり、親としても気持ちが軽くなりました。」

社会人男性・20代:深夜バス移動中の利用

「夜行バスで地方に帰省する途中、乾いた咳が止まらず周囲に迷惑をかけてしまいそうでした。休憩で立ち寄ったサービスエリア内のコンビニで、運よく『龍角散ダイレクト』を購入。すぐに飲んで咳が落ち着き、安心して眠れました。『コンビニ=食べ物や飲み物』というイメージでしたが、薬まで売っているのは本当に助かります。」

Q&A集|コンビニで買える咳止め薬のよくある質問

Q1. コンビニで買える咳止め薬は本当に効きますか?

A. はい、コンビニで販売されている咳止め薬は、ドラッグストアと同じメーカーの市販薬が多いため、十分な効果が期待できます。例えば「アネトン」「パブロン」「コンタック」など信頼できるブランドが取り扱われており、咳の種類に応じた鎮咳成分や去痰成分が含まれています。ただし重度の咳や長引く症状には限界があるため、改善しない場合は医療機関を受診することが推奨されます。

Q2. どこのコンビニでも咳止め薬は買えますか?

A. すべての店舗で買えるわけではありません。医薬品販売の許可を持つ店舗のみで販売されています。目印として、レジ付近や日用品コーナーに「医薬品取り扱い店舗」と掲示されているケースが多いです。また、販売時間が限られていることもあるため、夜間利用を考えている場合は事前に確認しておくのが安心です。

Q3. コンビニの咳止め薬とドラッグストアの薬は何が違うの?

A. 大きな違いは「種類と容量」です。ドラッグストアは種類が豊富で大容量のものが多く、長期的に使うならコスパが良いです。一方、コンビニは少量パックが中心で、価格はやや割高に感じることもありますが、「今すぐ必要」というときに少量から買える利便性が大きな強みです。

Q4. 咳止め薬と風邪薬を一緒に飲んでも大丈夫?

A. 注意が必要です。市販の風邪薬にも咳止め成分が含まれている場合があり、重複して服用すると成分の過剰摂取になる可能性があります。併用を考える場合は必ず成分表を確認し、疑問があれば薬剤師や登録販売者に相談してください。

Q5. 妊娠中や授乳中でも使えますか?

A. 基本的に自己判断での使用は避けましょう。妊娠中や授乳中は薬の成分が胎児や乳児に影響を及ぼす可能性があります。軽い咳であればのど飴やマスク、加湿などで様子を見て、必要な場合は必ず医師の指導を受けてください。

Q6. 子ども用の咳止め薬はコンビニでも売っていますか?

A. 一部の店舗では子ども用のシロップやトローチが販売されていますが、取り扱いがない店舗も多いです。小児用は年齢や体重に合わせた成分設計がされているため、必ず対象年齢を確認してください。特に2歳未満には市販薬を使わないよう注意が必要です。

Q7. コンビニの咳止め薬はいつ飲むと効果的?

A. 薬ごとに異なりますが、多くは1日2〜3回の服用が推奨されています。就寝前に服用すると夜中の咳を抑え、睡眠の質を高めやすいです。ただし空腹時の服用が推奨されない薬もあるため、必ず説明書を確認して正しく服用しましょう。

Q8. 副作用はありますか?

A. 咳止め薬の副作用として代表的なのは眠気、便秘、吐き気、頭痛などです。眠気が出る薬を服用した後は車の運転や機械操作を控える必要があります。アレルギー体質の方は、まれに発疹やかゆみが出ることもあるため、初めて使う薬は注意して様子を見ましょう。

Q9. 咳止め薬以外でコンビニで揃えられるものは?

A. マスク、のど飴、温かい飲み物(はちみつレモンやしょうがドリンク)、加湿に役立つグッズなどがあります。これらを薬と一緒に利用することで、喉の乾燥や炎症を和らげ、咳対策を総合的にサポートできます。

Q10. どのくらい飲んでも改善しない場合はどうする?

A. 市販の咳止め薬を数日間服用しても改善しない場合や、咳が2週間以上続く場合は必ず医療機関を受診してください。血の混じった痰、強い息苦しさ、高熱を伴う場合は重度の病気が隠れている可能性もあるため、早めの診察が必要です。

【まとめ】

コンビニ咳止め薬は現代人の強い味方

咳は誰にでも突然やってくる不調のひとつであり、仕事中や授業中、旅行先や深夜の自宅など、タイミングを選ばずに私たちを困らせます。そんなときに身近で頼れるのが「コンビニで買える咳止め薬」です。

今回の記事で解説したように、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソンといった大手コンビニチェーンでは、有名メーカーの咳止め薬やのど飴、トローチが手軽に購入できます。

薬局が開いていない時間帯や、急いでいて立ち寄れないときに、すぐに症状を和らげられるのは大きな安心です。

また、咳止め薬を選ぶ際には「乾いた咳か痰のある咳か」「日中に使うのか就寝前に使うのか」といった状況に合わせて選ぶことが大切です。

記事内で紹介したように、成分ごとの違いや副作用の可能性を理解しておくと、より安全で効果的に活用できます。

さらに、価格帯や販売時間、関連アイテム(マスク・温かい飲み物・のど飴)といった周辺情報を押さえることで、ただ薬を買うだけでなく「トータルの咳ケア」を実現できます。

特に乾燥する冬や花粉シーズン、冷房で喉を痛めやすい夏など、季節ごとの工夫も役立ちます。

ただし、市販薬はあくまで一時的なサポートであり、長引く咳や強い咳には限界があります。

副作用が出たり、2週間以上症状が続く場合は、迷わず医療機関を受診することが大切です。

コンビニ咳止め薬は、「今すぐ少しでも楽になりたい」というニーズに応える現代的なセルフケアの一手段です。

正しい知識を持って上手に取り入れることで、忙しい日常や大切な予定を咳に邪魔されることなく、快適に過ごすことができるでしょう。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。