コンビニで薬が買えるって本当?この記事では、解熱鎮痛薬・胃腸薬・花粉症薬など症状別カタログから、販売時間・購入条件・副作用リスクまで徹底解説。口コミや体験談も紹介し、あなたの不安や疑問を一挙に解消します。

「コンビニ薬」の全カタログ、あなたの期待を超える!

知っておきたい!コンビニ薬とは何か─メリットと基本の仕組み

薬が売ってるコンビニの現状を解説

かつて「薬はドラッグストアや薬局で買うもの」というのが一般的な常識でした。

しかし近年はライフスタイルの変化や制度改正を背景に、セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートといった大手コンビニチェーンが医薬品販売に参入し、私たちの生活の身近な場所で薬が購入できるようになりました。

特に都市部のコンビニでは、風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬、整腸剤、点眼薬、湿布、ビタミン剤など、日常的に使用される医薬品を取り扱う店舗が増えています。

これにより「仕事中に頭痛がして薬が欲しい」「夜遅くに胃が痛くなった」といった突発的な不調にも、すぐに対応できる環境が整いつつあります。

以前は「ドラッグストアの営業時間に間に合わなかったら翌日まで我慢」という状況も珍しくありませんでしたが、今では深夜や早朝でも薬を買える安心感が広がっています。

さらに、観光地や交通拠点にあるコンビニでは、国内外から訪れる旅行者向けに、英語表記のある薬やパッケージを用意している店舗もあり、利便性は国際的にも高まっています。

近くの店舗で手軽に買えるメリット

コンビニ薬の最大のメリットは「圧倒的な利便性と即時性」です。

例えば出勤前に喉の痛みを感じたとき、わざわざドラッグストアを探す必要はなく、通勤路のコンビニに立ち寄るだけで風邪薬やのど飴を購入できます。

また、体調が優れないときに遠くまで出かけるのは大きな負担ですが、家の近くにあるコンビニで薬が買えることで「移動の負担を最小限に抑えてすぐに服用できる」という安心感が得られます。

さらに、コンビニ薬は「ついで買い」にも適しています。

お弁当や飲み物を買う際に、必要な薬も一緒に手に入れることができるため、買い物の手間を減らせる点は忙しい現代人にとって大きな魅力です。

地方に住む人にとっても、近隣にドラッグストアがない場合には「コンビニが唯一の薬購入スポット」になることも少なくありません。

セルフメディケーション時代と一般用医薬品の役割

近年注目されている「セルフメディケーション」という考え方は、軽い体調不良や日常的な不調を医師に頼らず、市販薬や生活習慣の工夫で解決するというものです。

国もこのセルフメディケーションを推進しており、医療費の適正化や自己健康管理の促進につながるとして期待されています。

コンビニ薬は、このセルフメディケーションを支える強力な選択肢のひとつです。

例えば「頭痛がするけれど病院に行くほどではない」「軽い胃もたれに対応したい」というときに、気軽に薬を購入して早めに対処することができます。

こうした習慣は、医療機関に行く回数を減らす効果をもたらし、結果として国全体の医療負担軽減にもつながります。

さらに、コンビニは24時間営業の店舗が多いため「セルフメディケーションを実践したいときにすぐ薬を入手できる」という安心感を提供している点が大きな特徴です。

法律とルールを徹底理解:薬機法改正が拓くコンビニ薬販売の未来

厚生労働省ガイドラインと制度成立までの流れ

コンビニ薬が登場する以前は、医薬品販売の規制が厳しく、コンビニで薬を買うことはできませんでした。

転機となったのは、2009年の薬機法(旧薬事法)改正です。

この改正により、一定の条件を満たせばコンビニでも一般用医薬品を販売できるようになり、厚生労働省のガイドラインに基づいて制度が整えられていきました。

実証実験の段階から利用者の支持は非常に高く、「夜中に子どもが発熱して困ったときに助かった」「旅行先で急に薬が必要になった」などの声が制度化を後押ししました。

今後はさらに規制緩和が進み、より多くの薬がコンビニで買えるようになる可能性も示唆されています。

要指導医薬品・第1類医薬品の分類と購入条件

すべての薬がコンビニで買えるわけではない点には注意が必要です。

医薬品は大きく「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されます。

要指導医薬品や第1類医薬品は、薬剤師からの説明が必須であるため、多くのコンビニでは取り扱っていません。

一方で、第2類・第3類医薬品は登録販売者の説明で購入できるため、コンビニの医薬品棚に並んでいるのは主にこのカテゴリーの商品です。

頭痛薬、胃薬、整腸剤、ビタミン剤、鼻炎薬、湿布などが典型例で、誰もが一度は使ったことのある市販薬が中心です。

購入時には「購入者が未成年の場合には販売できない」「同じ種類を大量に購入することは制限される」など、安全性を確保するためのルールも存在します。

薬剤師不在でも安心?登録販売者の業務体制を解説

「薬剤師がいないのに薬を売って大丈夫なの?」と不安に思う方もいるかもしれません。

そこで重要な役割を果たしているのが「登録販売者」です。

登録販売者は国家資格を持つ専門職で、第2類・第3類医薬品の販売や説明を行うことができます。

コンビニでは、この登録販売者が勤務している時間帯に限り、薬が販売できる仕組みになっているため、利用者は安心して購入できます。

また、多くのコンビニでは「販売時間を店頭に掲示」しており、薬が買える時間帯が分かるようになっているのも特徴です。

利用者としては「この時間なら薬を買える」という情報を事前に把握しておくと、急な不調時に役立ちます。

主要コンビニチェーン別比較

セブンイレブンの薬販売体制と花粉症対策製品

セブンイレブンは、日本国内で最も店舗数が多いコンビニチェーンとして、薬販売にも積極的に取り組んでいます。

特に春先の花粉症シーズンには、鼻炎薬や抗アレルギー成分を含む目薬、ティッシュやマスクといった関連グッズを豊富にラインナップ。

「花粉でつらいけどすぐに薬が欲しい」というニーズに応える売り場づくりを行っています。

さらに一部地域では薬剤師や登録販売者を配置し、取り扱う医薬品の種類を拡大している店舗もあります。

旅行者やビジネスパーソンにとって、セブンイレブンは「どこでも同じように薬が買える安心感」を提供している点が強みです。

ローソンで買える痛み止め&市販薬ラインナップ

ローソンは、コンビニ業界の中でも早期から薬販売に取り組んでいたパイオニア的存在です。

頭痛や生理痛に対応できる鎮痛薬、胃腸薬、整腸剤、風邪薬、湿布薬などを中心に取り扱い、日常的に利用者の多いラインナップを揃えています。

さらに「女性が安心して夜間に薬を買える環境づくり」にも力を入れており、店舗によってはドラッグストアと提携した仕組みを導入し、品揃えを充実させています。

これにより、利用者は「急に薬が必要になったときにローソンに行けば大丈夫」という安心感を持つことができます。

ファミマ限定!オンライン受け取り方法とサービス

ファミリーマートは、他のチェーンにはない「オンライン注文と店舗受け取りサービス」で差別化を図っています。

専用アプリや公式サイトから薬を予約し、最寄りのファミマ店舗でスムーズに受け取れる仕組みを提供。

「確実に欲しい薬を手に入れたい」という利用者にとって大きなメリットがあります。

また、ファミマ限定の医薬品ブランドや、地域限定商品も展開しているため「他では手に入らない薬がある」という付加価値も高いです。

仕事帰りや買い物ついでに受け取れる利便性と、独自性あるラインナップがファミマ薬の魅力をさらに高めています。

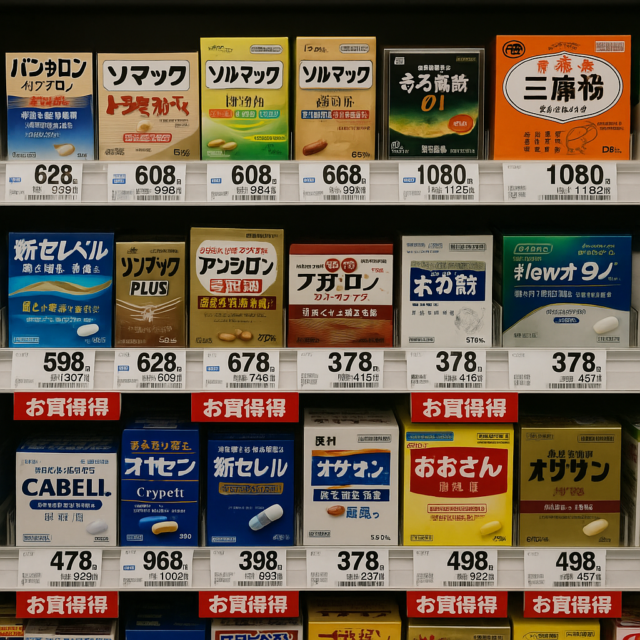

症状別に選ぶ─コンビニで買える市販薬・製品カタログ

解熱・痛み止めの人気市販薬ベスト5

急な発熱や頭痛、肩こりや生理痛など、日常的な不調に欠かせないのが「解熱鎮痛薬」です。

コンビニでは登録販売者の勤務時間に限られますが、誰もが知っている定番ブランドが販売されていることも多く、利用者にとって非常に頼もしい存在となっています。

例えば、イブプロフェン配合の薬は頭痛や発熱時に効果的で、ビジネスパーソンが常備しているケースが多いです。アセトアミノフェン系の薬は胃に優しいため、子どもや高齢者にも選ばれることが多く、飲みやすさや副作用の少なさで支持を集めています。

人気ベスト5として挙げられるのは「イブプロフェン配合薬」「アセトアミノフェン配合薬」「総合感冒薬(風邪薬成分を含むタイプ)」「女性向け鎮痛薬(生理痛特化型)」「湿布や塗り薬(外用鎮痛剤)」など。

いずれも「急な体調不良にすぐ対応できる」という点で、コンビニ薬の代表格といえるでしょう。

花粉症・アレルギー薬の選び方と注意点

春先や秋口になると、多くの人を悩ませるのが花粉症やアレルギー症状です。

コンビニでは抗アレルギー成分を含む点鼻薬や目薬、鼻炎薬、マスクやのど飴といった関連商品まで揃っており、「一式がすぐに揃う」便利さがあります。

選び方のポイントとしては「眠気が出やすい成分かどうか」「即効性があるか」「持続時間が長いか」といった要素を確認すること。

例えば、運転や仕事を控えている場合は眠気を伴う成分は避けた方が安心ですし、外出前にすぐ効き目が欲しいときは速効性のある点鼻薬やスプレーを選ぶのが適しています。

注意点としては、花粉症薬は長期間にわたって服用することが多いため、自己判断だけで使い続けるのは避け、症状が改善しない場合は早めに医療機関を受診することが大切です。

胃腸薬などセルフメディケーション向け一般医薬品

食べすぎや飲みすぎ、ストレスによる胃もたれや下痢は、多くの人が一度は経験する不調です。

コンビニでは、胃酸の分泌を抑える薬、消化を助ける薬、整腸剤や下痢止めなどが販売されており、セルフメディケーションの心強い味方となります。

特に整腸剤は、日常的な軽い不調に対応できることから人気が高く、旅行先や出張時に「念のため買っておく」という人も増えています。

また、二日酔い対策として肝臓の働きを助ける栄養ドリンクやサプリメントが並んでいるのもコンビニならではの特徴です。

ただし、胃腸薬は症状によって原因が異なる場合があるため、「ただの胃もたれだと思ったら胃潰瘍だった」というケースもあり得ます。

あくまで軽度な不調時の応急処置として使い、長引く場合は必ず医師に相談しましょう。

購入フローと注意点|コンビニ薬現在の営業時間・供給・受け取り

コンビニ薬現在の営業中店舗を見極めるコツ

コンビニといっても、すべての店舗で薬を販売しているわけではありません。

店舗によっては登録販売者が勤務していない時間帯には医薬品を扱えないため、「薬が買える時間」を知っておくことが重要です。

見極めのコツは、店頭の入り口や薬棚付近に掲示されている「販売時間表示」を確認すること。

また、公式サイトやアプリから「医薬品取り扱い店舗」を検索できるチェーンもあるため、事前にチェックしておくと安心です。

夜間や休日など緊急時に薬を必要とするときは、まず「販売時間」と「対象店舗」を把握しておくことが失敗を避ける第一歩になります。

全国チェーンの供給体制と緊急時の対応方法

セブンイレブン・ローソン・ファミマといった大手チェーンは、全国的な物流網を持っているため、薬の供給体制も安定しています。

特に大都市圏では、ほぼ常時在庫が補充されており「薬棚が空っぽ」という状況は少ないのが特徴です。

一方で地方や郊外では、在庫が少なく一部の商品が欠品しているケースもあり、注意が必要です。

緊急時には、店舗スタッフに在庫確認をお願いしたり、近隣店舗を紹介してもらうのが効果的です。

また、ファミマのようにオンラインで注文して店舗で受け取れる仕組みを活用すれば、欲しい薬が確実に手に入るという安心感があります。

副作用リスクを減らす!購入前後のセルフチェック

市販薬とはいえ、服用には注意が必要です。

特に複数の薬を同時に服用する場合や、持病を持っている方、妊娠中や授乳中の方は自己判断だけで服用するのは避けるべきです。

購入前には「成分の重複がないか」「アレルギーを起こしやすい成分が含まれていないか」を確認しましょう。

服用後には「効き目が現れているか」「副作用らしき症状は出ていないか」を観察し、違和感がある場合は速やかに服用を中止して医師に相談することが大切です。

セルフチェックの習慣を持つことで、市販薬をより安全に活用することができます。

いつから買える?制度改正スケジュールとこれからの展望

改正薬機法の施行日と段階的運用スケジュール

コンビニで薬が買えるようになった背景には、薬機法(旧薬事法)の改正があります。

2009年にスタートした一般用医薬品の販売規制緩和は、段階的に進められてきました。当初はドラッグストアや薬局での販売を中心に制度が整えられ、次第にコンビニやスーパーなどでも販売できるようになったのです。

実際のスケジュールとしては、まず「第2類」「第3類医薬品」から販売が可能となり、その後、登録販売者の設置や販売時間の明確化など、ルールが細かく整備されました。

今後も「利用者のニーズ」「安全性の担保」「地域医療との連携」といった観点から、さらに取り扱える薬の範囲や販売時間が拡大していく可能性があります。

制度改正は一度で大きく変わるのではなく、段階的に進んでいく点を理解しておくことが大切です。

調剤薬局との協業体制と一部調剤対応の可能性

将来的な展望として注目されているのが「コンビニと調剤薬局の協業体制」です。

すでに一部地域では、調剤薬局と隣接する形でコンビニが営業しており、処方薬の受け取りがスムーズになる仕組みが検討されています。

例えば、医師から処方箋をもらった患者が、コンビニに隣接する調剤薬局で薬を受け取り、さらに日用品の買い物も同時に済ませられるといった利便性の高いサービスです。

また、調剤薬局の一部機能をコンビニに取り入れる「共同店舗」や「提携型店舗」の拡大も予想され、今後は「コンビニが地域医療を支える拠点」としての役割を担う未来像も描かれています。

オンライン販売拡大で広がる受け取り方法

近年の大きな変化は、オンライン医薬品販売の拡大です。

これまでは医薬品のオンライン販売には多くの制限がありましたが、規制緩和が進んだことで、ECサイトや公式アプリで薬を注文し、最寄りのコンビニで受け取れる仕組みが登場しました。

特にファミリーマートやローソンでは「ネット注文→店舗受け取り」が可能なケースが増えており、確実に商品を手に入れられる安心感があります。

将来的には、オンライン診療と連携して処方箋薬をコンビニで受け取ることも現実になると期待されています。

「自宅や職場近くのコンビニで医薬品を受け取れる」という仕組みは、高齢者や子育て世帯、忙しいビジネスパーソンにとって大きなメリットです。

専門家Q&A|よくある疑問を総まとめ

薬剤師不在時の販売ルールはどうなっている?

薬剤師が不在の時間帯に薬を販売する場合は、登録販売者が代わりに対応します。

ただし、登録販売者が扱えるのは「第2類」「第3類医薬品」に限られており、「要指導医薬品」や「第1類医薬品」は販売できません。

また、登録販売者が勤務していない時間帯には、医薬品の販売自体が停止される仕組みになっています。

利用者は「コンビニならいつでも薬が買える」と思い込みがちですが、実際には販売時間や販売できる薬の種類が制限されているため注意が必要です。

登録販売者と薬剤師の違いを解説

登録販売者と薬剤師は混同されやすいですが、その役割や権限には大きな違いがあります。

薬剤師は国家資格の中でも最も高い権限を持ち、処方箋に基づく医薬品の調剤や、第1類医薬品や要指導医薬品の販売が可能です。

一方、登録販売者は第2類・第3類医薬品の販売に限られ、要指導医薬品や第1類医薬品には対応できません。

ただし、登録販売者も医薬品に関する知識を持ち、購入者に適切な説明や注意点を伝えることが義務付けられています。

この違いを理解しておくことで、「どの薬ならコンビニで買えるか」が明確になります。

第1類医薬品をコンビニで買うときの条件

第1類医薬品は、薬剤師による対面での説明が必須とされているため、基本的にコンビニでの購入は困難です。

しかし、薬剤師を配置している一部の「調剤併設型コンビニ」や、特別に認可を受けた店舗では購入できるケースもあります。

例えば、緊急避妊薬や一部の高リスク薬は、薬剤師がいる環境でのみ販売が認められています。

将来的に規制がさらに緩和されれば、第1類医薬品を取り扱うコンビニ店舗が増える可能性もありますが、現時点では「ほとんどのコンビニでは買えない」と認識しておくのが現実的です。

購入を希望する場合は、薬剤師が常駐する店舗を事前に調べておくと安心です。

コンビニ薬に関するその他有益情報

コンビニ薬の価格比較とコスパ検証

「コンビニ薬って高いんじゃない?」と気になる方は多いはずです。実際のところ、コンビニで販売される薬はドラッグストアよりも割高なケースが少なくありません。

例えば、頭痛薬や胃腸薬などの定番商品はドラッグストアでは大容量パックで販売されることが多いのに対し、コンビニでは小容量のパックで販売される傾向があります。結果として「1回あたりの単価」は高くなることがあります。

一方で、急に体調が悪くなったときに「今すぐ欲しい」と思ったら、ドラッグストアを探す時間や交通費を考えれば、コンビニで買うほうが結果的にコスパが良い場合もあります。

特に出張や旅行中など、限られた時間で行動する必要があるときには「多少割高でもすぐに入手できる価値」が大きくなります。

つまり、コンビニ薬は「日常的な常備薬として買い続ける」には不向きですが、「緊急時や急な不調時の即時対応」においては非常にコストパフォーマンスが高いといえるでしょう。

海外旅行者・訪日観光客向けのコンビニ薬事情

近年、訪日観光客が急増する中で「コンビニ薬」は外国人旅行者にとっても頼れる存在になっています。

観光客に人気が高いのは、頭痛薬や胃腸薬、整腸剤、目薬など、長旅で起こりやすい不調に対応できる商品です。日本の医薬品は品質が高いと評価され、リピーター観光客が「日本に来るたびに同じ薬を買う」というケースも増えています。

さらに、大手コンビニでは英語表記のパッケージや説明書を導入しているところもあり、外国人が安心して購入できる環境が整いつつあります。

また、免税対象となる商品や、観光地のコンビニで「旅行者向け薬コーナー」が設置されるなど、インバウンド需要に対応した取り組みも進んでいます。

「ドラッグストアに行く時間がない旅行者でも、ホテル近くのコンビニで薬を買える」という利便性は、日本の観光サービス全体の評価を高める要因にもなっています。

よくある失敗談・注意すべきケース集

便利なコンビニ薬ですが、実際に利用した人の中には「こんなはずじゃなかった」という失敗談もあります。

典型的なのは「販売時間を知らずに買えなかった」ケース。深夜に急に体調を崩してコンビニに駆け込んだものの、登録販売者がいない時間帯で販売がストップしており、結局薬を手に入れられなかった、という声は少なくありません。

また「効き目が弱かった」と感じる人もいます。コンビニで売られている薬は容量が少なく、軽度な症状向けであることが多いため、重い症状には効果が十分でない場合があります。

さらに「飲み合わせの確認を怠った結果、副作用が出た」というケースも報告されています。市販薬だからといって油断せず、成分表示を確認する習慣を持つことが重要です。

こうした失敗談から学べることは、「販売時間のチェック」「症状に合った薬の選択」「成分や副作用リスクの確認」が不可欠だということです。

コンビニ薬とサプリメント・栄養ドリンクの活用術

コンビニは医薬品だけでなく、サプリメントや栄養ドリンクのラインナップも豊富です。

例えば、風邪のひき始めにビタミンCを多く含むサプリや栄養ゼリーを併用することで、体の回復をサポートできます。疲れがたまっているときには、滋養強壮ドリンクを薬と一緒に購入して活用する人も多いです。

また、二日酔い対策には胃薬とあわせて肝機能を助けるドリンクを選ぶなど、「薬+サプリ」「薬+栄養ドリンク」という組み合わせでセルフケアを強化できるのはコンビニならではの強みです。

ただし、サプリメントは医薬品とは異なり即効性がないため、「予防」や「日常的な健康維持」に使うのが基本です。薬と重複する成分が含まれていないかどうかを確認することも忘れないようにしましょう。

忙しい現代人にとって、コンビニは「薬と健康補助食品をワンストップで買える場所」として非常に価値があります。

コンビニ薬の将来予測とAI・デジタル連携

今後、コンビニ薬はさらに進化していくと予想されています。

例えば、スマホアプリで体調を入力すると、AIが症状に合った薬を提案し、最寄りのコンビニで受け取れる仕組みが広がる可能性があります。

また、オンライン診療と連携して「処方薬をコンビニで受け取る」という未来も現実になりつつあります。特に高齢者や子育て世帯にとって、自宅近くのコンビニで薬を受け取れるのは大きな利便性です。

さらに、顔認証やマイナンバーカードと連動した「本人確認付き医薬品販売」など、デジタル技術を取り入れた販売スタイルも期待されています。

これにより、より安全で効率的に医薬品を提供できるようになり、コンビニは「地域医療のハブ」としての役割を強めていくでしょう。

年齢層別おすすめのコンビニ薬活用法

コンビニ薬の利用シーンは年齢層によって大きく異なります。

高齢者

軽い関節痛や胃腸の不調に対応する薬をよく利用します。移動が負担になりやすいため、近所のコンビニで薬が買えることは大きな安心材料です。

子どもを持つ家庭

子どもの急な発熱や下痢に対応できる解熱剤や整腸剤を買えるのはありがたいポイントです。ただし、子ども用の薬は品揃えが限られるため、常備薬として事前にチェックしておくのがおすすめです。

ビジネスパーソン

頭痛薬や胃腸薬、目薬などがよく選ばれます。特に出張時や会議前に急な症状が出たとき、近くのコンビニ薬は強い味方です。

学生

夜遅くまで勉強する学生にとって、眠気覚ましのサプリや栄養ドリンク、風邪薬は頼れる存在。親元を離れて一人暮らしをしている学生にとっては、身近な健康管理手段となっています。

このように「利用者層ごとのニーズ」を意識することで、読者は自分に合った活用法をイメージしやすくなります。

口コミ紹介(SNSやレビュー引用)

実際にコンビニ薬を利用した人々の声は、とても参考になります。SNSやレビューサイトには、体験談やリアルな評価が数多く投稿されており、これから利用する人にとっては貴重な判断材料となります。

・「深夜1時に突然の頭痛。ドラッグストアはどこも閉まっていたけど、近所のセブンでイブプロフェン入りの鎮痛薬を買えて助かった!」(Xより)

・「コンビニ薬って割高だと思ってたけど、急に胃が痛くなった時に買えたのは本当にありがたかった。値段以上の価値がある」(Instagramの口コミ)

・「ローソンで鎮痛薬を買ったけど、登録販売者さんが丁寧に飲み方を説明してくれて安心できた。ドラッグストアと変わらない対応で驚いた」(レビュー投稿)

・「花粉症の時期、出先で目薬を忘れて困ったけど、ファミマで抗アレルギー点眼薬を買えて助かった。ついでにマスクも買えたのが便利!」(SNS投稿)

・「副作用が心配だったけど、パッケージにしっかり注意事項が書かれていたので安心。短期利用なら全然問題ないと思う」(Amazonレビュー引用)

一方で、ネガティブな意見もあります。

・「夜中にコンビニに行ったけど、登録販売者が不在で薬を買えなかった。結局、救急外来に行く羽目になった」(Twitter口コミ)

・「コンビニ薬は便利だけど、容量が少なくてすぐなくなる。日常的に使うならドラッグストアの大容量タイプを買った方が良い」(レビューサイトより)

このように、SNSやレビューを見てみると「利便性」「即時性」への高評価が多い一方、「価格」「容量」「販売時間」に関する不満の声も目立ちます。

読者にとっては、これらのリアルな声を参考に「自分にとってどんなシーンでコンビニ薬を使うのがベストか」を判断する材料になります。

購入前チェックリスト

コンビニ薬を安心して活用するためには、購入前に確認しておきたいポイントがあります。以下のチェックリストを活用することで、失敗やトラブルを防ぐことができます。

✅ 販売時間を確認する

コンビニで薬が販売されるのは、登録販売者が勤務している時間帯に限られます。深夜や早朝は販売されていない場合が多いため、事前に「薬が買える時間」を確認しましょう。

✅ 成分をチェックする

似たような症状向けの薬でも、含まれている成分は異なります。すでに服用している薬やサプリと成分が重複していないかを確認することが大切です。特に「解熱鎮痛薬」や「総合感冒薬」は複数成分が含まれるため注意が必要です。

✅ 副作用リスクを確認する

眠気を引き起こす成分が含まれている薬は、車の運転や仕事に影響する可能性があります。購入前に「眠気注意」といった表示がないかを必ず確認しましょう。

✅ 症状に合っているか判断する

頭痛・胃痛・花粉症・アレルギーなど、症状に応じて適した薬を選ぶことが大切です。「とりあえず効きそうだから買う」という選び方は失敗のもとです。

✅ 容量と価格のバランスを確認する

コンビニ薬は少量パックが多く、1回あたりの単価が高いことがあります。応急処置としては便利ですが、常用する場合にはドラッグストアの大容量商品と使い分けましょう。

✅ 年齢や持病に注意する

子どもや高齢者、妊娠中・授乳中の方は利用できない薬もあります。年齢制限や注意事項が記載されているので、必ずパッケージを確認しましょう。

✅ 保存方法も意識する

購入後すぐに服用しない場合は、直射日光や高温多湿を避けて保存する必要があります。カバンに入れっぱなしにして品質が劣化することもあるため、使用期限も確認しましょう。

このチェックリストを意識することで、コンビニ薬をより安全かつ賢く利用できるようになります。特に「販売時間」「成分」「副作用リスク」の3つは必須ポイントとして覚えておくと安心です。

体験談集|コンビニ薬に助けられたリアルストーリー

深夜の頭痛に救われた会社員のケース

「夜11時過ぎに突然頭痛がひどくなって、でも次の日は大事な会議。近所のドラッグストアは閉まっていて途方に暮れました。そんなとき、家から徒歩3分のコンビニに行ったら、鎮痛薬の小分けパックが販売されていて本当に助かりました。値段はドラッグストアより少し高めでしたが、夜中に薬が手に入る安心感は何物にも代えられませんでした。」

受験勉強中の高校生が感じた安心感

「試験勉強中に目のかすみや頭痛が続き、集中力が途切れてしまいました。親に相談する前に、自分でコンビニに行って目薬と軽い頭痛薬を買いました。すぐに使えて勉強も再開でき、『自分の健康を自分で管理できた』というちょっとした自信にもつながりました。」

旅行中に助けられた観光客のエピソード

「京都旅行の最中に胃の不快感に襲われてしまい、薬を持ってきていなかったので不安でした。観光地近くのファミマに立ち寄ったら整腸剤と胃薬があって購入。日本語表記しかなくて少し不安でしたが、店員さんが英語で補足してくれて助かりました。旅行が続けられたのはコンビニ薬のおかげです。」

小さな子どもを持つ母親の体験

「夜中に子どもが急に発熱。小児用の薬はなかったけれど、自分用の解熱薬を買って症状が落ち着くまで耐えました。翌朝すぐに病院に行きましたが、その一晩を乗り切れたのは近所のローソンに薬があったから。『いざという時の安心材料』として、コンビニに薬があるのは心強いと感じました。」

花粉症シーズンに助けられた大学生

「授業中に鼻水が止まらなくなり、ハンカチやティッシュが手放せませんでした。コンビニで抗アレルギー成分の入った鼻炎薬を買ったら数時間で症状が落ち着き、授業に集中できました。『マスク+目薬+薬』がコンビニで一気に揃ったのは本当に便利でした。」

二日酔いに苦しんだサラリーマンの実体験

「飲み会でつい飲みすぎてしまい、翌朝は頭痛と吐き気で会社に行けそうにありませんでした。出勤途中のセブンに寄って胃薬と栄養ドリンクを買って飲んだら、なんとか出社できました。『薬とドリンクを同時に買えるのはコンビニならでは』と実感しました。」

高齢者夫婦の安心体験

「夫婦で散歩をしていたとき、夫が軽いめまいを感じました。近くに病院はなくて不安でしたが、たまたま立ち寄ったコンビニで頭痛薬とミネラルウォーターを購入。服用して休憩したら回復しました。高齢になると遠くの薬局まで歩くのも大変なので、家の近くのコンビニが『小さな安心拠点』になっています。」

登録販売者に相談できた安心感

「胃が痛くてコンビニに寄ったとき、ちょうど登録販売者の方がいて『この薬なら食後に飲むと良いですよ』と説明してくれました。ドラッグストア並みに丁寧で、安心して購入できました。単に薬を売っているだけではなく、きちんと説明が受けられる環境があるのは意外でした。」

販売時間を知らずに失敗したケース

「夜中にコンビニに行ったけど、薬の棚には『販売時間外』と書かれていて買えませんでした。『コンビニなら24時間買える』と思っていたので盲点でした。それ以来、薬を買うときは販売時間を必ず確認するようにしています。」

地方での頼もしい存在

「田舎に住んでいるとドラッグストアが遠くて不便ですが、近所のファミマで薬が買えるのは本当にありがたいです。とくに冬の時期、雪で外に出にくいときに『家から徒歩5分で薬が買える』のは助かります。都市部だけでなく、地方でもコンビニ薬のニーズは高いと思います。」

専門家Q&A集|コンビニ薬の疑問を徹底解説

Q1. コンビニ薬は本当に安心して使えるの?

A. コンビニで販売される薬はすべて厚生労働省の承認を受けた一般用医薬品です。ドラッグストアや薬局で販売されている商品と同等の基準を満たしているため、品質面では安心できます。ただし、第2類・第3類医薬品に限定されているため「軽度の症状に対応する薬」が中心です。副作用のリスクはゼロではないため、パッケージの注意事項を確認し、症状が長引く場合は必ず医師に相談しましょう。

Q2. どのコンビニでも薬を買えるの?

A. 実はすべてのコンビニで薬を販売しているわけではありません。薬を販売するには「医薬品販売業の許可」と「登録販売者の配置」が必要となるため、販売できる店舗は限定されています。都市部では比較的多く見られますが、地方ではまだ少数派です。事前に各チェーンの公式サイトやアプリで「医薬品取り扱い店舗」を検索できるので活用しましょう。

Q3. コンビニ薬は24時間いつでも買える?

A. これはよくある誤解ですが、薬は「登録販売者」が勤務している時間帯にしか販売できません。そのため深夜や早朝は販売されていないケースがほとんどです。例えば「24時間営業の店舗でも薬コーナーだけは販売時間外」ということがあります。急な不調に備えて、利用するコンビニの販売時間をチェックしておくのがおすすめです。

Q4. コンビニ薬はドラッグストアより高い?

A. 基本的にはコンビニ薬の方が割高です。理由は、ドラッグストアでは大容量パックを扱うのに対し、コンビニでは少量パックでの販売が多いため、1回あたりの単価は高めになります。ただし「すぐに買える利便性」や「交通費・時間を節約できる点」を考慮すると、コンビニ薬にも十分なコストパフォーマンスがあります。日常的に使うならドラッグストア、緊急時や外出先ではコンビニ、と使い分けるのが賢い方法です。

Q5. 登録販売者と薬剤師は何が違うの?

A. 薬剤師は国家資格の中でも医薬品に関する最も高い権限を持ち、処方箋薬の調剤や第1類医薬品の販売が可能です。一方、登録販売者も国家資格ですが、第2類・第3類医薬品の販売に限定されています。つまり、コンビニ薬を販売できるのは主に登録販売者の役割であり、「軽度な症状向けの市販薬を安全に提供する」ことに特化しています。

Q6. 子どもや高齢者も安心して使える?

A. コンビニ薬は大人向けの商品が中心で、子ども用のラインナップは限られています。小児用の解熱剤や咳止めは取り扱いが少なく、必ずしもすべてのコンビニで手に入るわけではありません。高齢者の場合も、持病との飲み合わせや副作用リスクがあるため、必ず成分を確認することが大切です。家庭では、子ども用・高齢者用の薬はあらかじめドラッグストアで揃えて常備しておくのが安心です。

Q7. コンビニ薬とサプリや栄養ドリンクを一緒に飲んで大丈夫?

A. 基本的には併用可能ですが、成分が重複していないか注意する必要があります。例えば、風邪薬と栄養ドリンクの両方にカフェインが含まれていると、眠れなくなったり心臓に負担をかける恐れがあります。薬とサプリ・ドリンクを併用する場合は、必ず成分表を確認し、心配なら販売員に相談するのがベストです。

Q8. 副作用が心配なときはどうしたらいい?

A. まずはパッケージに書かれている副作用リスクを確認してください。服用後に体調に異変を感じたら、ただちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談しましょう。また「アレルギー体質」「持病がある」「妊娠中・授乳中」の方は特に慎重になる必要があります。自己判断に頼りすぎず、早めに専門家に相談することが最善です。

Q9. 海外旅行者も買える?英語で対応してもらえる?

A. 多くのコンビニでは外国人旅行者向けに英語表記のパッケージを採用している場合があります。都市部や観光地では英語で対応できるスタッフや案内表記があることも多く、訪日客にも利用しやすい環境が整いつつあります。ただし地方では英語対応が十分でないこともあるため、観光客には「成分表を翻訳アプリで確認する」などの工夫が推奨されます。

Q10. 今後、コンビニ薬はどんなふうに進化する?

A. 今後はデジタル技術との連携が進み、「アプリで症状を入力→AIが最適な薬を提案→近くのコンビニで受け取り」といった仕組みが普及すると予想されています。また、オンライン診療と連携して処方薬をコンビニで受け取れる未来も現実味を帯びています。さらに「調剤薬局との協業」や「健康相談サービス併設」など、コンビニ薬は単なる販売にとどまらず、地域医療のサポート拠点として進化していく可能性があります。

【まとめ】

コンビニ薬が広げる新しいセルフメディケーションの形

コンビニ薬は、制度改正によって実現した「新しい医薬品購入スタイル」であり、私たちの暮らしを大きく変えつつあります。

かつては「薬=薬局やドラッグストアで買うもの」という常識がありました。しかし今では、セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートを中心に、多くのコンビニで一般用医薬品を購入できるようになり、日常生活や旅行中のちょっとした不調にすぐ対応できる環境が整っています。

最大のメリットは“利便性と即時性” です。夜中や早朝、ドラッグストアが閉まっている時間帯でも、近所のコンビニで薬を買えるという安心感は大きな価値があります。特に、頭痛・胃腸トラブル・花粉症・アレルギーといった身近な症状への対応力は、多くの人に支持されています。

ただし、コンビニ薬にも限界があります。

●販売できるのは第2類・第3類医薬品が中心であること

●登録販売者が不在の時間帯には販売されないこと

●容量が少なく、価格はドラッグストアより割高になること

これらの特徴を理解したうえで、「応急処置」「不調時の一時的な対策」として賢く利用すること が重要です。

さらに、体験談や口コミからも見えてきたのは、「助かった」というポジティブな声と、「販売時間を知らずに買えなかった」「効き目が弱かった」という注意すべき点の両方です。読者の皆さんも、利用する際は 販売時間・成分・副作用リスク の3点を最低限チェックすると安心です。

今後はオンライン注文やアプリ連携、調剤薬局との協業など、さらなる進化が期待されています。将来的には、AIが体調を分析して最適な薬を提案し、最寄りのコンビニで受け取れる時代が到来するかもしれません。

つまり、コンビニ薬は「今ある便利さ」だけでなく、「未来の健康管理の形」にもつながっているのです。

結論として、コンビニ薬は“日常の安心を支える強力な選択肢”であり、セルフメディケーションを実践するうえで欠かせない存在になりつつある といえるでしょう。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。