新幹線の自由席は「安くて便利」だけど「座れないリスク」も…。この記事では、料金や購入方法から混雑回避のコツ、利用者の体験談まで徹底解説!初めての方も安心して利用できる完全ガイドです。

新幹線自由席の真実と基本知識

新幹線自由席にスムーズに乗るには?

新幹線の自由席とは、その名の通り「事前に座席を予約する必要がなく、当日空いている席に座れる座席」のことを指します。

指定席のようにチケットに座席番号が印字されているわけではなく、乗車したら自分で空席を探して座ります。

多くの新幹線では、編成の前方や後方に自由席専用の車両が設定されており、改札やホームの案内表示で「自由席は1〜3号車」といった形で分かりやすく表示されています。

予定が急に入ったときや、直前まで行き先が決まっていなかった旅行でも、自由席なら切符を購入すればそのまま乗れるので「いつでも乗れる」という安心感があります。

また、混雑時には座席が埋まってしまうこともありますが、デッキや通路に立って乗車することも可能です。そのため「座る」保証はないものの「乗れる」保証は高いという点で、利便性の高さが評価されています。

自由席の料金と必要なきっぷ

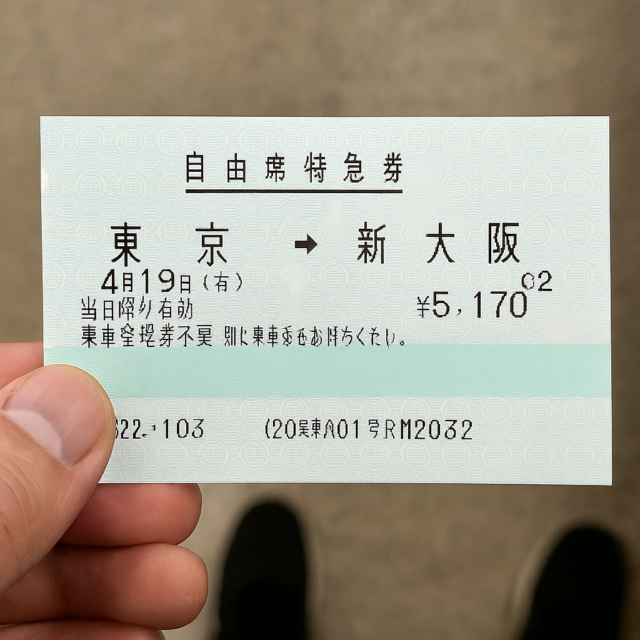

自由席に乗るためには「乗車券」と「自由席特急券」の2枚が必要です。

料金は区間によって異なりますが、指定席よりも数百円〜1,000円程度安く設定されています。

例えば、東京〜新大阪間では指定席より500円前後安く、往復で1,000円以上の差になります。家族やグループ旅行で人数が多い場合、この差はかなり大きな節約につながります。

切符は駅の窓口や自動券売機で購入できるほか、えきねっとやスマートEXといったオンラインサービスを利用して事前に購入することも可能です。特に繁忙期や混雑が予想される時期は、事前に発券しておいた方が安心です。

新幹線自由席の乗車券の種類

自由席利用に関連する乗車券はいくつか種類があります。

・自由席特急券:もっとも基本となる切符で、これさえあれば自由席に座れます。

・往復割引券:101km以上の区間を往復する場合に適用される割引。ビジネス出張や旅行に便利です。

・学割:学生が使える割引制度で、学生証を提示することで長距離移動が安くなります。

これらの割引制度は条件を満たすことで適用されるため、事前に確認しておくと無駄なく利用できます。

自由席と指定席の違いについて

自由席と指定席の違いは「料金」「安心感」「柔軟さ」にあります。

自由席は予約不要で安く、急な予定変更にも強い反面、混雑時には立つ可能性があります。

一方、指定席は料金が高めですが、必ず座れる安心感があり、小さな子ども連れや大きな荷物を持っている人に適しています。

つまり「安さと柔軟さを取るなら自由席」「快適さと安心感を取るなら指定席」という選び方になります。

JNEXを利用した自由席の予約方法

JNEX(Japan Railways Network Express)は、スマホやパソコンから自由席特急券を購入できる便利なサービスです。

購入後は当日中であれば複数の列車に乗ることができるため、時間に縛られず柔軟に移動できます。

例えば「午前中の会議が長引いて予定していた便に間に合わない」というケースでも、当日中なら後続の列車に自由席でそのまま乗れるのが大きなメリットです。

自由席の利用時間に制限はある?

自由席は基本的に「当日中に限り有効」です。

切符を購入したその日のうちであれば、早朝でも深夜でも利用できます。ただし、日をまたぐことはできません。

有効期限を過ぎた切符は無効になるため、予定が翌日にまたがる場合は注意が必要です。

いつでもスムーズに乗るための方法

新幹線自由席を選ぶメリット

自由席のメリットは以下の通りです。

・指定席よりも安く乗れる

・直前の予定変更に柔軟に対応できる

・多くの列車に設定されており、利用できる便が多い

たとえば「急な出張で今日中に大阪に行かなくてはならない」という場合でも、自由席ならすぐに乗れるため、時間的にも精神的にも余裕が生まれます。

早い時間の自由席を確保するためのコツ

自由席を確実に確保したい場合、以下の工夫が有効です。

・始発列車を狙う

・発車30分以上前にはホームに到着して並ぶ

・混雑の少ない後方や先頭車両を狙う

こうした小さな工夫を積み重ねることで、繁忙期でも比較的スムーズに座れる可能性が高まります。

事前購入と当日の乗り方の違い

事前に切符を購入しておけば、当日は改札をスムーズに通過でき、安心して乗車できます。

当日購入でも問題はありませんが、券売機や窓口が混雑していると時間を取られてしまうリスクがあります。

特に繁忙期には「改札に入る前に券売機で並んでいるうちに発車してしまった」というケースもあるので、余裕を持って行動することが大切です。

混雑する時間帯とその対策

自由席が混雑する時間帯は「平日朝の通勤ラッシュ」「金曜夜」「連休初日」です。

これらを避けて「平日昼間」「夜遅めの便」を狙えば、比較的空いていて快適に座れる確率が高まります。

繁忙期の自由席攻略法

ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの繁忙期は、自由席の競争率が非常に高くなります。

この時期に自由席で座りたいなら、以下のポイントが重要です。

・発車40〜60分前にはホームで並ぶ

・あえて1本遅らせて混雑を回避する

・途中駅で降車する人が多い車両を狙う

繁忙期は「時間をずらす」という工夫が何よりも効果的です。

始発駅や途中駅での乗車タイミング

始発駅から乗る場合は、並んでおけば高確率で座席を確保できます。

途中駅から乗る場合は、前の駅で多くの人が降りる便を狙うのがコツです。

また、自由席の車両位置を事前に把握しておくと、ホームでの移動もスムーズになります。

📌 以上のように、自由席は「安さ・柔軟さ・利便性」という大きなメリットがありながら、「混雑・立ち席リスク」という課題もあります。

新幹線の自由席の料金と購入方法

当日・事前の購入方法と注意点

新幹線の自由席を利用する際には、必ず「乗車券」と「自由席特急券」の2枚が必要になります。

まず「当日購入」の場合、駅構内に設置されている自動券売機や、有人の「みどりの窓口」で購入するのが一般的です。自動券売機はクレジットカードや交通系ICカードでスムーズに決済できるため、混雑時でも比較的スピーディーに発券できます。一方、窓口では不慣れな方や割引制度を利用したい方におすすめで、駅員に直接相談できる安心感があります。

注意すべきは「混雑時間帯」。特に平日の朝や大型連休初日には、券売機前に長蛇の列ができることがあります。時間に余裕を持って駅に到着しないと、購入に手間取り発車に間に合わないリスクもあるため、最低でも発車の30分以上前には行動するのが理想です。

「事前購入」の場合は、利用日の数日前から購入可能です。これにより当日の発券待ちを避け、スムーズに改札を通過できます。特に繁忙期や、確実に当日すぐ乗車したい人は事前に購入しておくのが賢明です。

ネット予約はできる?便利な購入手段

現代では、ネット予約サービスの充実によって自由席特急券も非常に入手しやすくなりました。

例えばJR東日本が運営する「えきねっと」では、自由席特急券をオンラインで購入可能です。また、JR東海が提供する「スマートEX」や「エクスプレス予約」も非常に便利です。これらのサービスを利用すれば、スマホやパソコンから簡単に切符を購入でき、紙の切符を発券せずに登録したICカード(Suica、TOICA、ICOCAなど)を使ってそのまま自動改札を通過できます。

自由席は指定席と違い「座席予約」が不要なので、購入しておけば当日中であればどの列車の自由席でも利用できるという柔軟さが魅力です。これにより「午前の会議が長引いて予定していた列車に間に合わなかった」「思ったより早く仕事が終わったので前の便に乗りたい」といったケースにも対応可能です。

ただし、注意点もあります。ネット予約の場合、サービスによっては発券期限や利用条件が決まっていることがあります。特にエクスプレス予約は会員制のため、利用前に登録が必要です。利用環境に合わせて、自分に最適なサービスを選ぶことが重要です。

新幹線自由席の料金とお得な買い方

自由席の料金は指定席に比べて安く設定されていますが、その差額は区間によって変わります。

例えば、東京〜新大阪間の自由席は指定席より約500円安く、往復すると約1,000円以上の差額になります。家族4人での往復旅行なら、これだけで4,000円以上節約できる計算です。短距離移動でも数百円の差は積み重なると大きな額になるため、コストを抑えたい方には非常に魅力的です。

さらにお得に利用する方法としては、以下のようなものがあります。

往復割引:101km以上の区間を往復する場合に適用。仕事や旅行で往復利用する際におすすめ。

学割:学生証を提示すれば2割引が適用される制度。長距離移動の学生にとっては特にありがたい。

回数券(廃止された区間もあり):過去にはお得な回数券が存在しましたが、現在はサービス縮小傾向にあります。

これらを組み合わせて活用すれば、通常よりも大幅にお得に新幹線自由席を利用できます。

自由席特急券の料金はどれくらい?

具体的な料金例を挙げると、東海道新幹線の東京〜新大阪間では自由席特急券の料金は約13,870円(乗車券込み)となっており、指定席との差額は数百円です。東京〜名古屋間なら約10,560円、東京〜仙台間は約11,410円(いずれも目安)。

このように、自由席は「指定席より安い」というメリットがありますが、座席が保証されていないため、混雑時に座れない可能性がある点はデメリットです。特に繁忙期や通勤時間帯は「立ち席覚悟」で利用する心構えが必要になります。

自由席と指定席の価格差

価格差は基本的に数百円〜1,000円程度ですが、利用目的によって感じ方は大きく変わります。

一人での短距離移動:価格差を節約したいなら自由席で十分。

小さな子どもや高齢者連れの旅行:確実に座れる指定席の方が安心。

出張などで移動時間を作業に使いたい人:指定席の方が集中できる。

つまり「料金を優先するか」「快適さを優先するか」で選択肢が変わるのです。

エクスプレス予約など割引活用

東海道・山陽新幹線を頻繁に利用する人には「エクスプレス予約(EX予約)」が非常に便利です。

年会費がかかるものの、通常より割安で自由席や指定席を購入できるため、出張が多いビジネスマンには定番のサービスとなっています。

一方「スマートEX」は年会費無料で利用できるため、たまにしか新幹線に乗らない人にもおすすめです。アプリで予約し、ICカードを使ってそのまま乗れるので、紙の切符が不要という点も利便性が高いポイントです。

これらのサービスを賢く使えば「料金の節約」「時間の節約」を同時に実現できます。

具体的な乗車の流れ

始発駅からの自由席の乗り方

始発駅から乗る場合は「早めに並ぶ」ことが最大のポイントです。

発車30分〜1時間前から自由席車両前に列ができ始め、繁忙期にはもっと早い段階で行列ができます。早めに並ぶことで、窓側や通路側など希望の席を選べる可能性が高まります。

また、ベビーカーや大きな荷物を持っている人は、最後列の後ろに荷物スペースがある車両を狙うと便利です。

ホームでの自由席の探し方

ホームには「自由席は〇〜〇号車」という表示があります。列車によっては先頭車両や最後尾車両にまとまって配置されていることが多いため、案内を確認して適切な場所に並びましょう。

混雑を避けたいなら、ホームの中央よりも端にある自由席車両を狙うと比較的空きが多いことがあります。

また、複数人で座りたい場合は、あえて少し空いている車両まで歩いて移動するのも有効です。

乗車する列車の見極めポイント

列車の種類や時間帯によって混雑度は大きく変わります。

のぞみ:停車駅が少なく利用者が多いため混雑率が高い。

ひかり:のぞみよりは空席が見つかりやすい。

こだま:停車駅が多く時間はかかるが、比較的空いていることが多い。

さらに「金曜の夜」「連休初日」「朝の通勤時間帯」は混雑必至。反対に「平日昼間」「夜遅い時間」は比較的空いているため、時間を少し調整するだけで快適さが大きく変わります。

移動時の注意点とルール

自由席を快適に利用するためには、いくつかのルールとマナーを守る必要があります。

特急券と乗車券は必ず携帯する:検札の際に提示を求められることがあります。

荷物は通路を塞がないように置く:大きな荷物は棚や最後列スペースを活用。

車内マナーを守る:大声での会話や長時間の通話は控えましょう。

座席は譲り合う:高齢者や小さな子ども連れには配慮を忘れずに。

こうした小さな配慮の積み重ねが、自分自身の快適さにもつながります。

📌 まとめると、自由席は「安さと柔軟さ」に優れ、急な予定変更や節約を重視する人にとって非常に便利な選択肢です。ただし「混雑リスク」や「立ち席になる可能性」があるため、時間帯選びや事前準備、ネットサービスの活用などを駆使して賢く利用することが重要です。

失敗しないための注意事項

新幹線自由席の有効期間について

新幹線の自由席特急券は「購入した当日のみ有効」というルールがあります。

つまり、発券した日中であれば、朝から夜までどの便でも自由席に乗ることができますが、翌日以降には使えません。

有効期間を過ぎると無効となるため「翌朝に使えるだろう」と思っていると大きな勘違いにつながります。

特に夜行バス感覚で「最終便に乗れなかったら翌朝に使おう」と考えるのは要注意。必ず当日のうちに利用するように計画を立てましょう。

日付指定しない時の注意点

自由席特急券は「日付指定をしない形」でも購入できますが、この場合は注意が必要です。

利用日を指定していないと、繁忙期や休日に自由席が混雑して座れない可能性が高くなります。

また、日付を入れずに購入しておくと「当日慌てて利用しようとして、実は無効になっていた」というトラブルも起こり得ます。

購入時には必ず利用日を指定するか、駅員に確認しておくことが安心につながります。

自由席特急券のバレるリスク

ここでいう「バレるリスク」とは、不正利用や誤解によるトラブルです。

自由席特急券で指定席に座ると、車掌に発覚した際に「差額の請求」や「ペナルティ」が課される可能性があります。

また、繁忙期に通路やデッキに立ち続けていると「特急券を持っているのかどうか」確認される場合もあります。

ルールを守って正しく利用することがトラブル回避の最も重要なポイントです。

良席を確保するための裏技

混雑する自由席でも「ちょっとした工夫」で良席を確保できる確率が上がります。

始発駅から早めに並ぶ:窓側や通路側を選びやすくなる。

降車駅が多い車両を狙う:途中駅で席が空く可能性が高い。

平日昼間や夜遅めの便を選ぶ:ビジネス客や観光客が少なくなる。

最後尾の車両を狙う:人が集まりにくいため意外と空席がある。

これらを組み合わせれば、繁忙期でも快適な座席を確保できる可能性が高まります。

自由席に確実に座るコツと混雑状況

平日・休日・繁忙期の混雑傾向

自由席の混雑度は曜日や時期によって大きく変わります。

平日朝の通勤時間帯:東京〜新大阪などのビジネス区間では大混雑。

平日昼間:比較的空いており、座れる可能性が高い。

休日:午前中から観光や帰省客で埋まりやすい。

繁忙期(GW・お盆・年末年始):立ち席必至で、数時間立つことも覚悟が必要。

この傾向を理解して予定を立てることで、無駄なストレスを減らせます。

自由席に座りやすい時間帯とは?

自由席で座れる確率が高いのは「平日の昼間」や「夜遅めの時間帯」です。

例えば午前11時〜午後3時頃、あるいは20時以降の便は比較的空いています。

また「始発列車」も狙い目です。早朝は利用者が少なく、特に観光シーズンでも座れるチャンスがあります。

えきねっとでの自由席の予約方法

えきねっとを利用すれば、自由席特急券をネットで簡単に購入できます。

えきねっとの公式サイトまたはアプリにアクセス。

出発駅・到着駅・利用日を入力し、自由席特急券を選択。

決済を完了すると、駅の券売機や窓口で発券可能。

事前に予約・購入しておけば、当日は発券するだけなので安心です。

また、スマートEXなどを利用すれば、ICカードでそのまま改札を通過できるため、発券すら不要という利便性もあります。

新幹線自由席での移動に関する具体的な例

例えば「東京から大阪へ平日昼間に移動するケース」では、午前11時発の便を選べば比較的空いており、自由席でも窓側に座れる可能性が高いです。

一方「金曜の夜に東京から名古屋へ移動するケース」では、ビジネス客が集中し立ち席になることが多いでしょう。

「お盆の帰省ラッシュに仙台へ移動する場合」では、始発列車を狙うか、1本遅らせるなど時間調整をすることで座席を確保できることがあります。

このように、区間や時間帯によって混雑状況は変化するため、実際の移動計画では「混雑を避ける工夫」が重要になります。

新幹線 自由席に関するその他有益情報

自由席とグリーン車・グランクラスの比較

新幹線には大きく分けて「自由席」「指定席」「グリーン車」「グランクラス」という4つの座席タイプがあります。

自由席は料金が安く、予約不要で柔軟に利用できるのが魅力です。指定席は座席が保証される安心感があり、混雑時でも必ず座れるのが強みです。

さらにワンランク上のグリーン車は、座席が広くリクライニングも快適で、長距離移動をゆったり過ごしたい人に向いています。グランクラスは、専用アテンダントによるドリンクや軽食のサービスが付いた最上級クラスで、飛行機のビジネスクラスに近い体験が可能です。

比較表をまとめると以下の通りです。

- 自由席:安い、柔軟、ただし混雑リスクあり

- 指定席:安心、座席保証あり、料金はやや高め

- グリーン車:快適、静か、料金は高めだが長距離向け

- グランクラス:豪華、サービス付き、観光や特別な旅行に最適

この比較を知っておくと、自分の予算や状況に合った選択ができ、後悔のない旅になります。

自由席の車両位置とおすすめ座席エリア

自由席は列車によって車両位置が異なりますが、東海道新幹線では通常1〜3号車が自由席です。東北・上越・北陸新幹線などでは、後方の車両に設定されていることが多いため、事前に案内板や駅の掲示で確認しましょう。

おすすめの座席エリアは次の通りです。

最後尾の席:後ろにスペースがあり、大きなスーツケースを置ける。

窓側(E席・A席):コンセントがある列車が多く、充電しながら快適に過ごせる。

車両の中央付近:揺れが少なく、酔いやすい人にも安心。

逆にデッキ付近は人の出入りが多く、落ち着かない場合もあります。利用目的に応じて座席を選ぶと、自由席でも快適度がぐんと上がります。

子連れ・シニア・大きな荷物持ちでの利用ポイント

自由席はリーズナブルですが、小さな子ども連れやシニア世代、大きな荷物を持っている人にはちょっとした工夫が必要です。

子連れの場合

・始発列車を狙うと、家族が横並びで座れる可能性が高い。

・最後尾の席ならベビーカーをたたまずに置ける場合があり便利。

シニアの場合

・なるべく混雑を避けるため、平日昼間の移動がおすすめ。

・車両中央の席は揺れが少なく快適。

・荷物を上げる際は、周囲の人に声をかければサポートしてもらいやすい。

荷物が多い場合

・最後列席の後ろにスーツケースを置けるため、そこを狙う。

・混雑期には「大型荷物スペース付き座席(予約制)」も検討すると安心。

このようにターゲット別の利用ポイントを押さえることで、自由席利用が格段に快適になります。

自由席で快適に過ごすための持ち物リスト

自由席は指定席よりも環境が変動しやすいため、自分で快適さを工夫することが大切です。

おすすめの持ち物は以下の通りです。

- 首枕・クッション:長時間の移動でも疲れにくい。

- ブランケットや羽織もの:車内は冷房が効きすぎることがある。

- モバイルバッテリー:自由席には必ずしもコンセントがあるわけではない。

- 軽食・飲み物:混雑時は車内販売がすぐに来ない場合もある。

- イヤホンやアイマスク:静かに過ごしたいときや仮眠したいときに便利。

これらを準備しておけば、混雑や予期せぬ立ち席でもストレスを軽減できます。

よくある失敗談・トラブル事例と解決法

自由席を利用する際には、以下のような失敗談がよく聞かれます。

ケース1:立ちっぱなしで疲れ果てた

→ 繁忙期に乗車したが、座れず2時間以上立った。

解決法:始発列車を狙うか、ピーク時間を避ける。

ケース2:指定席と勘違いしてトラブルに

→ 自由席特急券で指定席に座ってしまい、車掌に差額を請求された。

解決法:切符の種類を必ず確認。指定席の車両番号は案内板で要チェック。

ケース3:荷物で通路を塞ぎ周囲から注意された

解決法:大きな荷物は最後尾や棚に置き、通路は必ず確保する。

こうしたトラブルは、ほんの少しの事前準備で防げます。

自由席と回数券・お得なきっぷの最新情報

かつては「新幹線回数券」が広く使われていましたが、2023年以降は多くの区間で廃止されました。

現在は、以下のような割引制度やお得なサービスが自由席でも利用できます。

往復割引:101km以上の往復で適用。

学割:学生証提示で2割引。

株主優待券:金券ショップなどで購入すれば、正規料金より安く利用可能。

スマートEX・エクスプレス予約:ネット購入で手数料なし、自由席でも使える。

「自由席は安いけれどさらに割引を使えばもっとお得」という情報を盛り込むと、検索ニーズを拾いやすいです。

インバウンド需要に応える観光客向け案内

訪日外国人観光客にとっても、新幹線の自由席は魅力的な選択肢です。

特に「Japan Rail Pass(JRパス)」を持っている旅行者は、追加料金なしで自由席を利用できます。

英語での案内が必要な場合には以下のように説明するとわかりやすいです。

自由席はどの列車でもOK:No reservation required, just find an empty seat.

混雑リスクあり:During peak season, you may have to stand.

おすすめ時間帯:Weekdays at noon are less crowded.

こうしたインバウンド対応情報を加えることで、海外からの検索流入も見込めます。

口コミ紹介:SNSやレビューから見る新幹線自由席のリアルな声

SNSで見られる短文感想

「朝イチの自由席は空いてて最高!のぞみでも並べば窓側座れた🙌」

「自由席安いけど、金曜夜は地獄…東京から名古屋まで立ちっぱなしだった💦」

「ベビーカー持って自由席乗ったけど、最後尾にスペースあって助かった!子連れにはありがたい」

「自由席でPC作業しながら移動できてコスパ最強。指定席との差額でランチ代浮いた🍱」

「混んでる時間に自由席使うと、席取りゲームみたいでちょっとストレス…😅」

こうした短文口コミはリアルで共感しやすく、SNS特有のカジュアルさが伝わります。

レビューサイトでの長文コメント例

ある30代男性(ビジネス利用者)のレビュー:

「出張で東京〜大阪を月2回ほど利用しています。最初は指定席を取っていましたが、最近はほぼ自由席に切り替えました。理由は安さと柔軟さです。会議が延びても早まっても、自由席ならその日の便に乗ればOK。並べば窓側も確保できることが多く、PC作業も快適。混雑で立つリスクはありますが、昼間を狙えばほぼ問題なし。個人的にはコスパ重視なら断然自由席派です。」

ある40代女性(家族旅行利用者)のレビュー:

「夏休みに家族4人で京都旅行に行きました。指定席だと1万円近く余分にかかるので、試しに自由席に挑戦。始発列車を狙って早めに並んだおかげで横並びの席を確保でき、子どもも快適に過ごせました。ただ、帰りは午後の混雑時間帯に当たり、座席確保が難しく子どもが少しぐずってしまいました。小さい子がいる場合は『行きは自由席・帰りは指定席』と組み合わせるのが一番安心かもしれません。」

ある大学生(学割利用者)のレビュー:

「帰省のたびに自由席を利用しています。学割を使えば指定席よりさらに安くなるので、バイト代が浮いて本当に助かっています。混雑期はデッキで立つこともありますが、友達と一緒だと案外楽しく時間が過ぎることもあります。コスパを考えれば多少の不便は全然許容範囲です!」

ポジティブな口コミまとめ

「予定が変わっても気楽に乗れるのがいい」

「指定席との差額が地味に助かる」

「昼間や始発なら快適に座れる」

「学割や割引でさらにお得」

「荷物スペースがあって安心」

ネガティブな口コミまとめ

「繁忙期は立ちっぱなしで本当に疲れる」

「週末の夜は自由席を避けた方がいい」

「座席争奪戦で気が休まらない」

「小さい子ども連れにはリスクが高い」

「通路が荷物でいっぱいになると不便」

総合的な口コミの傾向

SNSやレビューを見ると、「自由席は時間と状況を選べばコスパ最強」 という意見が圧倒的多数でした。

特に平日昼間や始発列車は快適に座れるという声が多く、逆に「連休・金曜夜・帰省ラッシュ」は避けるべきと強調する口コミが目立ちました。

また「家族連れやシニアは指定席の方が安心」「一人旅や学生は自由席で十分」といったターゲットごとの最適解も浮き彫りになっています。

体験談集:新幹線自由席のリアルな利用記録

① ビジネス出張での自由席利用(30代男性)

「東京から名古屋へ急な出張が入ったとき、指定席は満席で仕方なく自由席を利用しました。発車の40分前にホームへ並んだおかげで窓側の席を確保でき、ノートPCを広げてプレゼン資料の最終調整をすることができました。車内Wi-Fiもあり、ほとんどオフィスと同じような環境で仕事ができたのはありがたかったです。唯一の難点は、早めに並ぶ必要があるため、時間管理をしっかりしないと座れないリスクがある点だと感じました。」

② 家族旅行での自由席体験(40代女性)

「夏休みに子ども2人を連れて大阪へ旅行しました。指定席にすると1万円以上余分にかかるので、自由席を選択。始発列車に合わせて早起きし、家族全員で横並びの座席を確保できました。子どもは窓の外の景色に夢中で、旅行気分が一層盛り上がりました。ただ、帰りは午後の混雑時間帯に当たってしまい、座席確保に苦労しました。結局、夫と私は立ち、子どもだけ座らせる形になったので、次回は『行きは自由席・帰りは指定席』と組み合わせたいと思います。」

③ 学生の帰省利用(20代大学生)

「学割を利用して実家の仙台に帰るときは、必ず自由席を使います。指定席との差額が1,000円近くになることもあるので、バイト代を節約するには大きな助けです。繁忙期は立ちっぱなしになることもありますが、友達と一緒に帰るとデッキでお菓子を食べながら話していて意外と楽しい時間になることもあります。自由席は“座れなくてもとりあえず安く移動できる”という安心感があるので、学生にとっては強い味方です。」

④ シニア夫婦の観光旅行(60代男性)

「定年後、妻と一緒に各地を旅行するのが楽しみです。今回の名古屋旅行では自由席を利用しました。事前に駅へ1時間前に到着し、列に並んだおかげで落ち着いて座ることができました。座席は少し硬さを感じましたが、車窓からの景色をゆっくり眺める時間は贅沢そのもの。荷物を棚に上げるとき、若い方が手伝ってくれたのも嬉しい思い出です。高齢者にとっては、混雑を避ける工夫をすれば自由席でも十分快適だと感じました。」

⑤ 繁忙期の失敗談(20代女性)

「ゴールデンウィークに新幹線を利用したとき、甘く見て発車の20分前に駅に着いたら、すでにホームには長蛇の列。自由席はどの車両も満席で、結局東京から新大阪まで立ちっぱなしになってしまいました。2時間以上荷物を持ちながら立ち続けるのは本当に大変で、旅行初日からぐったり。繁忙期は自由席ではなく指定席にしておくべきだと痛感しました。」

⑥ 出張帰りの夜間利用(40代男性)

「大阪での仕事が終わったのが予定より早く、予約していた指定席の便よりも前の列車に乗れることになりました。自由席特急券を購入して改札を通過し、夜遅い時間帯だったためか意外と空いており、通路側の席をすぐに確保できました。PCを開いて一日のまとめをしながら移動でき、時間を有効活用できました。自由席の柔軟さは、予定が変わりやすいビジネスマンにとって本当に便利です。」

⑦ 外国人観光客の利用(アメリカからの旅行者)

「Japan Rail Pass を使って東京から京都へ移動しました。自由席を利用しましたが、平日の昼間だったので混雑はなく、窓側の席で快適に移動できました。日本の新幹線は時間通りで、車内もとても静かで清潔。英語の案内も多く、不安はありませんでした。ただ、繁忙期は自由席が混雑すると聞いたので、次回は指定席も検討してみたいと思います。」

⑧ 短距離移動での自由席(30代女性)

「東京から小田原までの短距離移動で自由席を利用しました。指定席との差額が大きいわけではありませんが、距離が短いため“立ってもいいや”という気持ちで自由席を選びました。実際には座れたので快適に移動できましたが、短距離利用なら自由席はコスパ最強だと思います。移動時間が短いのでリスクも少なく、気軽に使えるのが魅力です。」

⑨ 繁忙期でも工夫して座れた成功談(50代男性)

「お盆の帰省で東京から新潟へ移動しました。絶対に座れないと思っていましたが、裏技を使って成功。ポイントは“途中駅で降りる人が多い車両を狙うこと”。事前にネットで情報を調べ、途中駅で降車が多いとされる号車に並んだら、予想通り複数席が空いて座ることができました。事前の情報収集は本当に大切だと実感しました。」

⑩ 立ち席での思わぬ出会い(20代男性)

「三連休に友人と新幹線に乗ったのですが、自由席は大混雑で座れずデッキで立つことに。最初はガッカリしましたが、同じように立っていた人たちと自然に会話が始まり、観光情報を交換したり写真を撮り合ったりと意外な盛り上がりに。立ち席ならではの出会いもあるのだとポジティブに考えるようになりました。」

まとめ:体験談から見える自由席のリアル

メリット実感派:「安くて柔軟、工夫すれば快適」

デメリット体験派:「繁忙期は地獄、立ち席は大変」

利用シーン別:「学生や短距離は自由席向き」「家族旅行や繁忙期は指定席がおすすめ」

自由席は「状況次第で天国にも地獄にもなる」乗車方法。利用者の声からも、“時間帯選びと事前準備” が最大のカギだと分かります。

Q&A集:新幹線自由席に関するよくある質問と答え

Q1. 自由席は本当に“いつでも”乗れるの?

A. はい、自由席特急券を持っていれば当日中の列車であればいつでも乗車可能です。

ただし「乗れる=必ず座れる」ではない点に注意が必要です。繁忙期や通勤時間帯は座席が満席になり、立ち席になるケースもあります。特に東京〜新大阪などのビジネス区間は混雑しやすいため、早めにホームで並ぶことが快適さのカギです。

Q2. 自由席と指定席の料金差はどれくらい?

A. 区間によりますが、数百円〜1,000円程度の差があります。

例えば東京〜新大阪間では自由席の方が約500円安く、往復だと1,000円の節約になります。家族4人で利用すると4,000円以上の差になるため、節約効果は大きいです。短距離なら差額は小さいですが、長距離になるほどお得感が増します。

Q3. 繁忙期でも自由席で座れる方法はある?

A. 完全保証はできませんが、工夫次第で座れる確率は上がります。

・始発列車を狙う

・発車の40〜60分前に並ぶ

・途中駅で降車が多い車両を調べて狙う

・ピークを避けて時間をずらす

これらを実践すれば、繁忙期でも意外と座れるチャンスはあります。

Q4. 学生は自由席をもっと安く利用できる?

A. はい、学割を使えば運賃が2割引になります。

自由席特急券にも適用されるため、長距離移動では数千円単位で節約できることもあります。帰省や旅行で新幹線を使う学生にとっては非常にありがたい制度です。購入時に学生証を忘れずに提示しましょう。

Q5. 自由席はネット予約できる?

A. できます。

えきねっと・スマートEX・エクスプレス予約などのサービスを利用すれば、オンラインで自由席特急券を購入可能です。特にスマートEXならICカードでそのまま改札を通れるため、発券不要でスムーズです。ただし、自由席は「座席指定」ができないため、あくまで“乗車の権利を確保する”というイメージです。

Q6. 立ち席でも料金は同じなの?

A. はい、自由席特急券を購入すれば「座っても立っても同じ料金」です。

混雑時はデッキや通路に立つしかない場合もありますが、料金が安くなるわけではありません。これは「座れるかどうかは自己責任」という自由席の特徴でもあります。

Q7. 大きな荷物を持って自由席に乗れる?

A. 持ち込めますが、置き場所に工夫が必要です。

スーツケースなどは最後列の席の後ろに置けることが多く、自由席利用者の間では人気のスペースです。ただし数に限りがあるため、早めに確保しないと置けないこともあります。最近では「特大荷物スペース付き座席(要予約)」も登場しているため、荷物が大きい人は指定席でこのサービスを利用した方が安心です。

Q8. 家族やグループで並び席を確保できる?

A. 工夫次第で可能です。

特に始発列車では家族全員で横並びの席を確保できる可能性が高いです。逆に混雑時間帯に複数人で座ろうとすると難しく、席がバラバラになったり立ち席になる可能性もあります。「行きは自由席で挑戦、帰りは指定席で安心」という組み合わせもおすすめです。

Q9. JRパスを持っている外国人観光客も自由席に乗れる?

A. はい、乗れます。

Japan Rail Pass を利用する場合、追加料金なしで自由席に乗車可能です。外国人観光客の多くがこの方法を選んでおり、平日昼間であればスムーズに座れるケースが多いです。ただし繁忙期は混雑するため、観光客にも「指定席を予約する」ことをおすすめする声が増えています。

Q10. 自由席を快適に利用するための持ち物は?

A. 長時間移動に備えて、以下を用意すると安心です。

・首枕やクッション(腰痛防止)

・モバイルバッテリー(充電切れ防止)

・ブランケットや羽織もの(冷房対策)

・軽食や飲み物(車内販売が混雑で来ない場合もある)

・イヤホンやアイマスク(仮眠時に便利)

準備を整えれば、自由席でも快適に過ごすことができます。

Q11. 自由席でのマナーやルールは?

A. 以下の点に注意しましょう。

・特急券を必ず持参する(検札がある場合あり)

・大きな声での通話や会話は控える

・荷物で座席や通路を塞がない

・混雑時は子どもや高齢者に席を譲る

ルールを守ることで、自分も周囲も快適に過ごせます。

Q12. 自由席で“良席”を確保する裏技は?

A. 以下の工夫がおすすめです。

・始発駅で早めに並ぶ

・最後尾の車両や窓側を狙う

・降車が多い駅で空席を探す

・ピークを避ける(平日昼間や夜遅め)

ちょっとした知識で移動の快適度が大きく変わります。

📌 まとめ:Q&Aから見える自由席の本質

Q&Aを通して浮かび上がるのは、自由席の本質が「安さと柔軟さ」というメリットと「混雑リスク」というデメリットの両立にあるということです。

料金を抑えてフレキシブルに移動したい人には最適ですが、確実に座りたい場合は指定席を組み合わせるのがベスト。

新幹線自由席チェックリスト:失敗しないための完全ガイド

1. 乗車前の基本確認

- 自由席特急券を購入済みか(当日でも購入可能だが、事前購入がおすすめ)

- 利用区間と運賃を確認したか(区間によって料金差がある)

- 有効期間を理解しているか(通常は購入当日のみ有効)

- 自由席が設定されている列車かどうかを確認したか(全列車に自由席があるわけではない)

2. 料金・お得なきっぷの確認

- 自由席と指定席の料金差を確認したか(長距離なら数百〜千円単位で差額あり)

- 学割・往復割引・エクスプレス予約などの割引を利用できるか調べたか

- 回数券や株主優待券などの利用可否を確認したか

- 家族やグループ利用の場合、合計でいくら節約できるか試算したか

3. 列車選びのポイント

- 始発列車か途中駅発かを確認したか(始発なら座れる確率が高い)

- 平日・休日・繁忙期など混雑傾向を把握しているか

- 移動時間帯を考慮したか(朝夕ラッシュや連休前後は混雑必至)

- 自由席の車両番号を確認したか(多くは1〜3号車や最後尾付近に設定)

4. 駅での行動チェック

- 発車の何分前にホームへ並ぶか計画しているか(最低30分前がおすすめ)

- 並ぶ列が正しい自由席車両の位置か確認したか

- 発車案内モニターで混雑状況をチェックしたか

- 列に並ぶ際に、同行者と座席を確保できるよう分担しているか

5. 乗車時のチェック

- 自由席特急券と乗車券を手元に用意しているか

- デッキや通路が混雑している場合の代替行動を考えているか(次の列車にするなど)

- 空席を見つけた際にすぐ確保できる準備ができているか(荷物の整理など)

- 荷物を棚や最後尾に置く際、他人の迷惑にならないか意識しているか

6. 座席選び・良席確保の工夫

- 窓側・通路側どちらを選ぶか考えているか(景色 vs 出入りのしやすさ)

- 長距離ならコンセント付き座席を狙ったか(車両の一部に設置)

- 荷物を置きやすい最後列席を意識したか

- 途中駅で空席が出やすい車両を事前に調べているか

7. 混雑対策チェック

- ゴールデンウィーク・お盆・年末年始など繁忙期は指定席も検討したか

- 混雑回避のために時間帯をずらせるか考えたか

- 座れなかった場合の立ち時間を想定して体力的に問題ないか

- グループ利用の場合、分散して座る可能性も覚悟しているか

8. 持ち物チェックリスト

- モバイルバッテリー(長時間利用に必須)

- 首枕・クッション(腰痛や疲れ対策)

- ブランケットや羽織もの(冷房が強い場合がある)

- 軽食や飲み物(車内販売が来ない場合に備える)

- イヤホン・アイマスク(仮眠や休憩時に便利)

- 降車後すぐ使う荷物は手元にまとめているか

9. マナー・トラブル防止チェック

- 荷物で席を占領していないか

- 座席のリクライニングは後ろの人に配慮したか

- 通話や会話の音量に気をつけているか

- 他の乗客と座席トラブルが発生した際の対応をイメージしているか

- 子ども連れの場合、周囲に迷惑をかけない工夫をしているか

10. 特殊ケースへの対応

- 大きな荷物(スーツケース・ベビーカーなど)の置き場を確認したか

- 外国人観光客の場合、JRパス利用で自由席が可能か確認したか

- シニア・高齢者利用の場合、立ちっぱなしにならないよう配慮したか

- 短距離利用なら座れなくても大きな問題はないと割り切っているか

✅ 最終確認まとめ

自由席を快適に利用するためには、

- 券の購入方法・料金差を理解すること

- 座れる確率を上げるための時間管理

- 混雑回避と荷物管理の工夫

- 最低限のマナーを守ること

この4つを意識するだけで、移動の快適度は大きく変わります。

【まとめ】

新幹線自由席を賢く利用するために

新幹線の自由席は、指定席に比べて 料金が安く、柔軟に移動できる便利な選択肢 です。

急な予定変更や短距離移動、コストを抑えたいときには大きな魅力があります。

一方で、混雑時には「座れない」「立ちっぱなしになる」といったリスクがあるのも事実です。

今回の記事では、自由席の基本知識・料金体系・購入方法・乗車の流れ・混雑対策・注意事項 を徹底的に解説し、さらに実際に利用した人々の 口コミ・体験談・Q&A・チェックリスト を加えて、あらゆる角度から情報を網羅しました。

自由席の魅力とメリット

指定席より数百円〜1,000円ほど安く、往復や家族利用なら大きな節約になる。

事前予約が不要で、当日でも自由に乗車できる柔軟性がある。

学割や往復割引、エクスプレス予約などを活用すればさらにお得。

注意すべきポイント

- 繁忙期(GW・お盆・年末年始)は混雑必至で、立ち席になる可能性が高い。

- 大きな荷物の置き場所や家族全員での並び席は事前の工夫が必要。

- 有効期間は当日限り。計画的に利用することが大切。

快適に利用するためのコツ

- 始発列車や平日昼間を狙えば座れる確率が上がる。

- ホームには発車の30〜60分前に並んでおくのが理想。

- 良席を狙うなら最後列や窓側席、降車が多い駅前後の車両を意識する。

- モバイルバッテリーやブランケットなど快適グッズを用意すれば立ち席でも安心。

利用者の声から見えるリアル

体験談や口コミから見えてきたのは、自由席の評価が「状況次第で天国にも地獄にもなる」ということです。

- 学生や短距離利用者にとってはコスパ最強。

- 出張や観光でも、予定変更に強いという大きなメリットあり。

- ただし、繁忙期や混雑時は指定席を組み合わせるのがベスト。

最終メッセージ

新幹線の自由席を上手に使いこなすには、料金・時間帯・乗車方法の知識とちょっとした工夫 が不可欠です。

この記事の内容を参考にすれば、初めての人でもベテランでも、快適に移動を楽しむことができるでしょう。

「安さと柔軟さを味方に、計画的に使えば自由席は最高の選択肢になる」

これが本記事を通してお伝えしたい最大のポイントです。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。