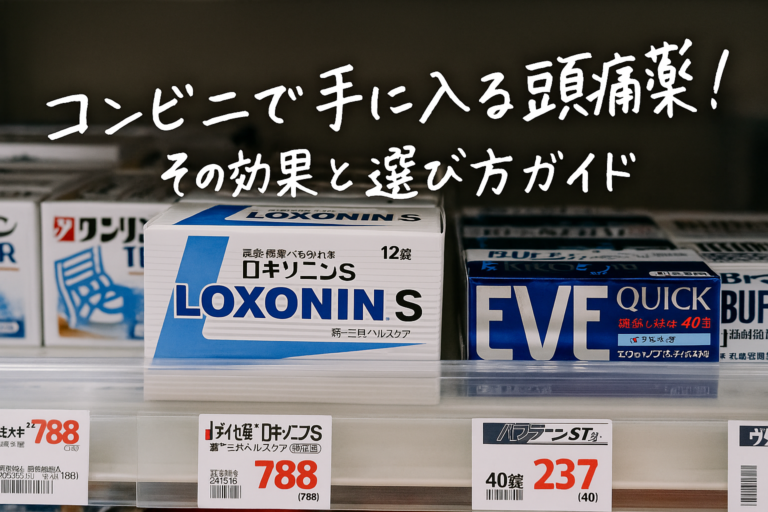

突然の頭痛、でも薬局はもう閉まっている――そんなとき頼りになるのが「コンビニ頭痛薬」。24時間いつでも買える便利さと即効性で、多くの人に支持されています。本記事では、成分・選び方・副作用・飲み方まで、医薬品のプロ視点で徹底解説します。

コンビニで手に入る頭痛薬とは?

現代の日本では、働く人も学生も毎日忙しく過ごしており、突然の頭痛に悩まされることは珍しくありません。

仕事中のパソコン作業、長時間のスマホ利用、寝不足やストレスなど、原因はさまざまです。

そんなときに頼りになるのが「コンビニで買える頭痛薬」です。

かつては医薬品を買うにはドラッグストアや薬局に行く必要がありましたが、

近年は規制緩和により、全国の主要コンビニチェーンで一般用医薬品の販売が可能になりました。

これにより、深夜や早朝、休日など、薬局が開いていない時間帯でも薬を購入できるようになり、

多忙な現代人にとって非常に便利な存在となっています。

セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソンなどでは、店舗によっては専用の「医薬品コーナー」が設けられており、

鎮痛薬・風邪薬・胃腸薬・目薬・湿布などがラインナップされています。

中でも「頭痛薬」は需要が非常に高く、コンビニ医薬品の中でも最も売れ筋の商品です。

ただし、注意が必要なのは「すべてのコンビニで販売しているわけではない」という点です。

医薬品販売の許可を得た店舗のみで取り扱いがあり、

販売時間帯も「登録販売者が勤務している時間」に限られるケースがあります。

そのため、薬を買いたいときは「医薬品取り扱い店舗」かどうかを事前に確認しておくと安心です。

販売されている頭痛薬の種類

コンビニで販売されている頭痛薬は、大きく分けて「第2類医薬品」と「第3類医薬品」が中心です。

これらは、薬剤師が不在でも販売できる一般用医薬品(OTC医薬品)として認可されています。

第2類医薬品は、副作用のリスクが比較的低く、使用上の注意を守れば安全に使用できるタイプです。

代表的な製品には「イブA錠」「ナロンエース」「バファリンA」などがあります。

第3類医薬品はさらに安全性が高く、ビタミン系や整腸剤などに多いカテゴリですが、

軽度の頭痛・発熱に対応するタイプも含まれています。

一方で、強力な鎮痛成分を含む「第1類医薬品」(例:ロキソニンS)は、薬剤師が常駐している店舗でしか販売できません。

都市部や駅構内の一部コンビニ(例:ファミマ!!やローソン+薬など)では薬剤師を配置しており、

第1類医薬品を販売している場合もあります。

つまり、購入できる薬の範囲は店舗の体制によって異なるため、

「どの薬が買えるか」を把握しておくことが大切です。

頭痛の原因と症状について

一言で「頭痛」といっても、原因によって痛みの性質や対応方法は大きく異なります。

頭痛は大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。

一次性頭痛は病気が原因ではなく、体調や生活習慣からくるタイプで、以下の3種類が代表的です。

緊張型頭痛:首や肩の筋肉がこり、頭全体が締め付けられるような鈍い痛みが続くタイプ。

長時間のデスクワークやストレスが原因になりやすいです。

片頭痛:脈打つような痛みで、こめかみの片側または両側がズキズキします。

女性に多く、気圧の変化やホルモンバランスが影響することもあります。

群発頭痛:目の奥をえぐられるような激しい痛みで、特定の周期に繰り返し起こるのが特徴。

非常に強い痛みのため、専門医の受診が推奨されます。

二次性頭痛は、感染症や脳疾患など他の病気が原因で起こるものです。

発熱を伴う頭痛、突然の強い痛み、視覚異常を伴う場合は早急な医療機関の受診が必要です。

こうした頭痛の種類を理解することで、自分の症状に最適な薬を選ぶことができます。

頭痛薬の主成分とその効果

頭痛薬には複数の有効成分が配合されていますが、代表的なのは以下の3種類です。

アセトアミノフェン

身体への負担が少なく、胃を刺激しにくい成分。

子どもや高齢者、胃が弱い人にも使用しやすい。

発熱や軽い頭痛、ストレス性の痛みにも効果的です。

イブプロフェン

鎮痛・解熱・抗炎症作用が強く、肩こりや生理痛、歯痛などにも対応。

「イブA錠」「ナロンエース」などに配合されています。

眠気が出にくいので、仕事中の使用にも適しています。

ロキソプロフェンナトリウム(ロキソニンS)

即効性が高く、痛みの原因物質「プロスタグランジン」の生成を強く抑制します。

短時間で痛みを和らげたいときに最適ですが、胃への刺激が強いため食後の服用がおすすめです。

また、補助成分として「カフェイン」「アリルイソプロピルアセチル尿素」などが配合されることもあります。

カフェインは痛みを感じにくくする効果がある一方、睡眠前の服用には不向きです。

成分を理解して選ぶことで、より早く・的確に痛みをコントロールできるようになります。

人気のコンビニ頭痛薬ランキング

ここでは、実際にコンビニで購入できる人気の頭痛薬をタイプ別に徹底紹介します。

「どの薬を選べばいいのかわからない」「急な痛みに備えたい」という方は、ぜひこのランキングを参考にしてみてください。

それぞれの薬には特徴や向き・不向きがあり、自分の生活スタイルや症状に合ったものを選ぶことで、より安全かつ効果的に頭痛をケアできます。

第1類医薬品の頭痛薬:即効性の王者「ロキソニンS」

第1類医薬品に分類される「ロキソニンS」は、薬剤師が常駐している店舗でのみ販売される強力な鎮痛薬です。

その最大の魅力は、即効性と持続力のバランスにあります。

服用後およそ30分以内に痛みがやわらぎ、個人差はありますが、効果は4〜6時間ほど持続します。

片頭痛や緊張型頭痛のほか、歯痛・生理痛・筋肉痛など、幅広い痛みに対応可能な万能型鎮痛薬といえるでしょう。

口コミでも「突然の偏頭痛でもすぐに効いた」「仕事中でも安心して使える」と高評価が多く、

ビジネスパーソンや出張の多い人には特に人気があります。

ただし、**胃に負担をかけやすい成分(ロキソプロフェンナトリウム)**を含んでいるため、

服用の際は必ず食後か軽食後を心がけましょう。

また、連続使用は避け、服用間隔は6時間以上空けることが原則です。

薬剤師の説明を受けて購入することで、より安全に使用できます。

コンビニでは都市部の「ファミマ+」「ナチュラルローソン」など一部店舗で販売されており、

“薬剤師在籍店舗”の表示があるかどうかをチェックしておくのがおすすめです。

市販の鎮痛剤:ロキソニンSの効果と実力

ロキソニンSは第1類医薬品の中でも特に人気が高く、

「市販薬の中でも医療用に近い効果がある」と評されるほどの信頼を得ています。

痛みの原因となる“プロスタグランジン”という物質の生成を抑制し、

痛み・熱・炎症を根本から鎮める仕組みを持っています。

実際に服用した人の多くが「服用後30分ほどで痛みが軽くなった」と感じており、

強い痛みにもスピーディーに対応できるのが特長です。

一方で、胃の粘膜を刺激する性質もあるため、

胃が弱い方や空腹時の服用には注意が必要です。

コップ1杯の水または白湯でしっかり流し込み、

1日の服用上限(3回まで)を厳守するようにしましょう。

長時間のデスクワークや出張中、急な体調不良時の“お守り薬”として、

ビジネスパーソンに最も支持されている頭痛薬の一つです。

イブプロフェン系の痛み止め:バランスの良さが魅力

「イブA錠」「ナロンエース」などに代表されるイブプロフェン系鎮痛薬は、

“速さ”と“やさしさ”のバランスに優れた人気の定番アイテムです。

イブプロフェンには強い鎮痛・解熱・抗炎症作用があり、

特に肩こり・緊張型頭痛・生理痛・筋肉痛などに高い効果を発揮します。

ロキソニンSと比べると効果はややマイルドですが、

胃への刺激が少なく、眠気も出にくいため「仕事中や運転前でも安心して使える」という声が多く寄せられています。

さらに、ナロンエースにはカフェインが配合されており、

痛みの原因となる血管拡張を抑える働きも。

「頭がぼんやりして集中できない」というときにも効果的です。

ただし、長期間・頻繁な服用はNGです。

胃腸への負担が蓄積しやすく、また耐性(効きにくくなる現象)が起こる可能性もあります。

痛みが続く場合は、生活リズムやストレス・睡眠環境の見直しも併せて行いましょう。

口コミでも「生理痛にも効く」「仕事中の軽い頭痛ならこれ一択」と評価が高く、

男女問わず常備薬として愛用されているシリーズです。

バファリン・アセトアミノフェン系:胃にやさしい安心タイプ

「バファリン」シリーズは、頭痛薬の定番中の定番。

その人気の理由は、“効き目のやさしさ”と“飲みやすさ”にあります。

主成分のアセトアミノフェンは、身体への刺激が少なく、

胃が弱い人や高齢者、薬に慣れていない人でも使いやすい成分です。

さらに、バファリンには**緩衝剤(ダイバッファーHTなど)**が配合されており、

胃酸を中和して胃の荒れを防ぐ働きもあります。

ラインナップも豊富で、

「バファリンA」は軽い頭痛や発熱時に、

「バファリンプレミアム」は即効性と持続性を兼ね備え、

ストレス頭痛や慢性的な痛みにも効果を発揮します。

また、眠くなりにくく、空腹時でも比較的安全に服用できる点も大きな魅力です。

特に「普段あまり薬を飲まない人」「胃が荒れやすい人」にはぴったり。

「朝の出勤前に飲んでも眠くならない」「カフェインが少ないから安心」といった口コミも多く、

優しい効き目ながら頼れる定番として支持されています。

タイプ別の選び方まとめ

即効性重視・強い痛みに備えたい人 → ロキソニンS(第1類医薬品)

仕事中・軽い頭痛に使いたい人 → イブA錠/ナロンエース(イブプロフェン系)

胃が弱い・刺激に敏感な人 → バファリンA/プレミアム(アセトアミノフェン系)

どの薬にもメリットと注意点があり、体質やライフスタイルに合わせた選択が重要です。

頭痛の種類・頻度・シーンを考慮し、自分にとって最も“安心して続けられる”薬を選ぶことが、

長期的な頭痛ケアの第一歩といえるでしょう。

コンビニ頭痛薬の選び方ガイド

頭痛薬を選ぶときは、なんとなく「有名な薬だから」「以前効いたから」と選びがちですが、

実はそれだけでは不十分です。

頭痛にはタイプや原因があり、薬によって向き・不向きがあります。

選び方の基本は「成分」「症状」「ライフスタイル」の3つの軸をしっかり意識すること。

この3つを理解して選ぶことで、より早く、より安全に痛みを和らげることができます。

ここでは、コンビニで手に入る頭痛薬の選び方を、詳しく・分かりやすく解説していきます。

用途に応じた頭痛薬の選び方

まず重要なのは、「どんな頭痛に悩まされているか」を見極めることです。

頭痛のタイプによって、効果のある成分がまったく異なります。

●ズキズキと脈打つような片頭痛タイプ

→ 血管の拡張による痛みが多いため、「ロキソニンS」などのロキソプロフェン系が効果的です。

強い痛みや発作的な片頭痛の際には即効性が高く、服用後30分ほどで落ち着くケースもあります。

ただし、胃への刺激があるため空腹時は避け、食後に飲むのが基本です。

●肩こりやストレスからくる重たい痛み

→ 筋肉の緊張や血行不良が原因のことが多いため、「イブA錠」などのイブプロフェン系がぴったり。

炎症を鎮め、首や肩のこわばりをほぐすように作用します。

眠気が出にくいため、仕事中や運転の前にも使いやすい点が人気の理由です。

●体が弱い、または胃が荒れやすい人

→ 「バファリン」や「タイレノールA」などのアセトアミノフェン系がおすすめ。

刺激が少なく、胃への負担を抑えながら穏やかに効きます。

子ども、高齢者、薬に慣れていない人にも比較的安全で、空腹時でも服用しやすいのが特徴です。

また、女性の場合は「生理周期」や「ホルモン変化」によって頭痛が起こるケースも多いため、

その場合はホルモンバランスを整える生活習慣もあわせて見直しましょう。

たとえば睡眠リズムを整え、ストレスをためない工夫をするだけでも、痛みの頻度はぐっと減ります。

成分を見極めるポイント

頭痛薬を選ぶうえで、最も見落とされがちなのが「成分表示欄」の確認です。

パッケージの裏面には、配合されている有効成分や添加物がしっかり記載されています。

この情報を読むクセをつけるだけで、自分の体に合わない薬を避けることができます。

●カフェイン入りの薬

カフェインには血管を収縮させる作用があり、痛みの初期には効果的です。

ただし、夜に服用すると睡眠の質を下げることがあるため、就寝前の使用は控えましょう。

「眠気を抑えたい・集中力を維持したい」ときには昼間の服用が◎。

●眠気を引き起こす成分

アリルイソプロピルアセチル尿素など、鎮静効果のある成分が含まれる薬は、

リラックスには効果的ですが、車の運転や精密作業の前には不向きです。

日中に活動する人は「眠気なしタイプ」を選ぶのが安全です。

●胃を守る成分

メタケイ酸アルミン酸マグネシウムなどの“胃粘膜保護成分”が含まれている薬は、

胃が荒れやすい人にとって非常に安心。

鎮痛成分が胃に刺激を与えるのを和らげてくれます。

バファリンシリーズがこのタイプに当たります。

このように、成分の特徴を知ることは、自分の身体を守る第一歩。

たとえ同じ「頭痛薬」でも、カフェインの有無・眠気成分の有無・胃への刺激など、

細かな違いを意識するだけで、薬の選び方はぐっとスマートになります。

薬剤師・登録販売者に相談して選ぶのが安心

最近はコンビニでも薬が買えるようになり、便利になった一方で、

「どれを選んでいいのかわからない」「飲み合わせが不安」という声も少なくありません。

そんなときは、迷わず薬剤師や登録販売者に相談しましょう。

特に以下のような人は、購入前の確認がとても大切です。

- すでに他の薬を服用している(風邪薬・アレルギー薬・漢方など)

- 妊娠中または授乳中

- 高血圧、糖尿病、肝臓・腎臓疾患などの持病がある

- 過去に薬で発疹やかゆみなどのアレルギー反応が出たことがある

これらに該当する場合は、自己判断で薬を選ぶのは避け、

必ず販売員または薬剤師に体調を伝えるようにしましょう。

登録販売者は医師ではありませんが、一般用医薬品に関する専門知識を持つ資格者です。

「いつから痛いか」「どんな痛みか」「ほかの薬を飲んでいるか」などを伝えることで、

あなたに最も合った薬を提案してもらえることもあります。

また、薬の効き目は生活リズムや食事内容でも変化します。

たとえば、寝不足や空腹の状態で薬を飲むと吸収率が変わる場合があり、

効きづらくなったり胃に負担をかけたりすることも。

薬の種類だけでなく、「飲むタイミング」「水分の量」「体調の整え方」もセットで意識することが大切です。

安全に使うために知っておきたい心得

コンビニで頭痛薬が買えるようになったことで、

「いつでも買える」「すぐ飲める」という利便性が格段に上がりました。

しかし、その反面、“手軽に買えるからこそ”起こる注意点もあります。

薬は「飲めば安心」ではなく、「正しく使ってこそ効く」もの。

用法・用量を守らずに服用したり、効かないからといって重ねて飲んだりすると、

胃腸や肝臓に負担がかかるだけでなく、頭痛を慢性化させるリスクもあります。

特に、3日以上続けて服用するのは避けましょう。

それでも治らない場合は「慢性頭痛」や「二次性頭痛」の可能性があるため、

病院で原因を調べてもらうことが必要です。

また、頭痛薬に頼りすぎないためには、

ストレス管理・姿勢改善・睡眠の質の見直しといった“予防”の視点も大切。

薬はあくまで一時的なサポートであり、

根本的な改善には生活習慣の見直しが欠かせません。

つまり、

「成分を知り」「症状を理解し」「必要なときだけ使う」——

この3つを意識することが、頭痛と上手に付き合うための一番のコツです。

ここまでのまとめ:自分に合った1錠を選ぶ力を身につけよう

頭痛薬の選び方は、単に「どれが効くか」だけではありません。

「自分の体質に合うか」「生活リズムに支障をきたさないか」「長く使えるか」までを考えることが、

本当の意味での“賢いセルフケア”です。

コンビニで簡単に買える時代だからこそ、

成分を読み解く力、正しい使い方、そして必要なときの相談先を知っておくこと。

その知識があれば、突然の頭痛にも慌てずに対応でき、

薬に頼りすぎない健やかな毎日を過ごせます。

「頭痛薬を選ぶ」ことは、実は“自分の体と向き合う”こと。

その一歩を踏み出せば、痛みに振り回されない日々がきっと手に入るはずです。

購入時に知っておきたい注意点

コンビニで頭痛薬を購入する際には、「手軽に買える」という利点の裏に、

知っておくべき法的ルールや安全面の注意点も存在します。

薬は医薬品であり、体に直接作用するものです。

ここでは、薬機法の基礎から、妊婦・子ども向けの薬選び、副作用のリスクまでを詳しく見ていきましょう。

遵守すべき薬機法とその影響

日本では医薬品の販売や広告に関して「医薬品医療機器等法(薬機法)」が厳格に定められています。

コンビニで販売されている頭痛薬は、この薬機法に基づいて「一般用医薬品」として分類されています。

販売には「登録販売者」または「薬剤師」の常駐が必要で、

販売できる時間帯や医薬品の種類も法律で細かく規定されています。

たとえば、ロキソニンSなどの「第1類医薬品」は薬剤師が不在の場合には販売できません。

登録販売者のみが勤務している店舗では、第2類または第3類医薬品のみの取り扱いになります。

また、コンビニでの販売は“対面販売”が原則。

薬の箱を自分で手に取ってレジに持っていく方式でも、

販売時に登録販売者が体調や服用状況を確認することが義務づけられています。

さらに、薬機法では「インターネットやSNS上での医薬品宣伝」にも制限があります。

そのため、公式サイトや広告で「即効」「絶対効く」などの表現が使えないのも、この法律の影響です。

つまり、コンビニで薬を購入する際には「誰でもいつでも」というわけではなく、

法に基づいた安全管理の上で販売されていることを理解しておくことが重要です。

子どもや妊婦に適した頭痛薬

頭痛薬の中には、妊娠中・授乳中・小児に適さない成分が含まれている場合があります。

特にイブプロフェンやロキソプロフェンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は、

胎児への影響や母乳移行の懸念があるため、妊娠後期・授乳期には原則避けるべきです。

妊婦さんに比較的安全とされているのは「アセトアミノフェン」を主成分とする薬。

これは胎盤通過率が低く、短期間の使用であれば医師の許可のもと使用可能とされています。

具体的には「バファリンルナJ」や「タイレノールA」などが該当します。

子どもの場合も注意が必要です。

小児向け頭痛薬には「バファリンチュアブル」など、噛んで服用できるタイプもありますが、

成人用の頭痛薬を分割して与えるのは非常に危険です。

成分量が多すぎるだけでなく、添加物やコーティング剤の影響もあるため、必ず年齢別の専用薬を選びましょう。

服用時の副作用とリスク

頭痛薬は非常に身近な薬ですが、使い方を誤ると副作用が生じることもあります。

特に以下の点には注意が必要です。

胃腸障害:NSAIDs(ロキソニン・イブ系)を空腹時に服用すると胃粘膜を刺激し、

胃痛・胃もたれ・胃潰瘍などを起こすことがあります。

肝機能障害:アセトアミノフェンの過剰摂取は肝臓に負担をかけることがあります。

目安以上の量を長期間飲み続けないようにしましょう。

眠気や集中力低下:一部の鎮痛薬には、眠気を誘発する成分が含まれています。

車の運転や機械操作の前には服用を避けましょう。

アレルギー反応:まれに発疹や息苦しさなどの症状が現れることがあります。

異変を感じたらすぐ服用を中止し、医師に相談してください。

「一度飲んで効かないからもう1錠」という自己判断は危険です。

頭痛薬は万能薬ではなく、正しい量とタイミングで服用することが大切です。

コンビニで頭痛薬を買うメリットとデメリット

コンビニで頭痛薬を購入できるようになった今、

「薬局が閉まっている時間でも助かる」「急な痛みにすぐ対応できる」など、

多くの人がその便利さを実感しています。

一方で、手軽に買えるからこそ注意すべき点や、見落とされがちなリスクも存在します。

ここでは、コンビニ頭痛薬のメリットとデメリットをできる限り詳しく掘り下げ、

安全で賢い利用のコツを徹底解説します。

手軽さとアクセスの良さ:いつでもどこでも頼れる安心感

コンビニの最大の魅力は、なんといってもその「圧倒的な利便性」です。

24時間営業の店舗が多いため、

「深夜に突然の頭痛が…」「休日に薬局が開いていない…」という場面でもすぐに購入できます。

たとえば、残業後の深夜や早朝出勤前、旅行先など、

どんな時間・どんな場所でも対応できる点は、他の販売形態にはない強みです。

全国の主要都市や観光地では、登録販売者が常駐する「医薬品販売対応コンビニ」が年々増加中です。

セブン‐イレブンでは「セブンヘルスケアコーナー」、

ファミリーマートでは「ファミマドラッグ」や「ファミマ+」、

ローソンでは「ローソン+スリーエフ」や「ナチュラルローソン」など、

それぞれ独自の医薬品販売スペースを展開しています。

こうした店舗では、鎮痛薬のほかにも風邪薬・胃腸薬・湿布などの応急医薬品を取り扱っており、

まさに“夜間や休日のミニ薬局”のような存在です。

さらに、都市部だけでなく、

新幹線の駅構内や高速道路のサービスエリア、空港内など、

「移動中でも薬が買える」環境が整いつつあります。

これは出張の多いビジネスパーソンや、旅行中の観光客にとっても大きな安心材料です。

このように、コンビニで薬を買えるようになったことは、

忙しい現代人のライフスタイルに寄り添った社会インフラの進化ともいえるでしょう。

コストパフォーマンスの評価:価格より“時間の価値”をどう見るか

コンビニの頭痛薬は便利な反面、価格設定はやや高めです。

これは、ドラッグストアやネット通販との構造的な違いが理由にあります。

たとえば「バファリンA(10錠)」を例に取ると、

ドラッグストアでは約400円前後で販売されているのに対し、

コンビニでは500〜550円程度になることが一般的です。

その差はおおよそ20〜30%。

この価格差は、「24時間いつでも買える体制」や「登録販売者の常駐」「小ロット流通コスト」など、

店舗運営コストが反映された結果といえます。

ただし、ここで大切なのは“金額の安さ”だけで判断しないこと。

夜中に頭痛が起きて眠れないとき、

外出先で痛みがひどくて作業に集中できないときなど、

「すぐ手に入る安心感」こそが何よりの価値です。

実際、口コミでも「多少高くても、あの時コンビニで買えて助かった」という声が多く、

緊急時の“安心料”として納得している人がほとんど。

また、コンビニでは少量パックが多いため、

「一度試してみたい」「旅行中だけ使いたい」という人には経済的です。

10錠入りや6錠入りなど、必要最低限の量を買えるのもメリットの一つ。

一方、日常的に頭痛薬を使用する人や慢性的な頭痛に悩む人は、

ドラッグストアやオンライン薬局で大容量タイプをまとめ買いしたほうがコスパは高くなります。

つまり、コンビニ頭痛薬は**「非常用・短期用」には最適だが、「常用・長期用」には不向き**。

目的に合わせて使い分けることが、最も賢い選択といえるでしょう。

薬局との比較:専門性と安心感の違いを理解する

コンビニと薬局の最大の違いは、やはり「専門家との距離」です。

薬局では、国家資格を持つ薬剤師が常駐しており、

症状・体質・他の薬との飲み合わせまでを細かく確認したうえで、

その人に最も適した薬を提案してくれます。

たとえば、

「最近別の薬を飲んでいるけど一緒に飲んで大丈夫?」

「妊娠中だけどこの薬は使える?」

「頭痛と肩こり、どちらが原因かわからない」

――といった相談にも丁寧に対応してくれるのが薬局の強みです。

一方、コンビニでは“登録販売者”が医薬品を販売しています。

登録販売者は一般用医薬品に関する専門知識を持っていますが、

薬剤師のように医療全般の判断や処方助言を行うことはできません。

そのため、あくまで軽度の症状・短期使用にとどめるのが安全です。

また、取り扱っている商品の種類にも違いがあります。

薬局では、

第1類医薬品(ロキソニンSなど強めの鎮痛薬)

ジェネリック医薬品(成分が同じで安価な後発薬)

大容量タイプ(40錠・60錠入りなど)

といった選択肢が豊富です。

一方、コンビニでは多くの場合、

第2類・第3類医薬品が中心

小分けパック・少量パックが主流

在庫数が限られる

といった特徴があります。

つまり、**コンビニは応急処置用の“ミニ薬局”**として非常に便利ですが、

症状が続く人・複数の薬を服用している人・体質的に不安がある人は、

必ず薬局や病院で専門的なアドバイスを受けるべきです。

とはいえ、現代社会において「忙しくて薬局に行けない」「夜中に頭が痛くなった」

という状況は珍しくありません。

そうした“すき間の時間”を埋めてくれる存在として、

コンビニ頭痛薬は確実に私たちの生活に浸透してきています。

まとめ:状況に合わせた使い分けが「賢いセルフケア」

コンビニで頭痛薬を買うメリットは、

✔ 24時間いつでも買える手軽さ

✔ 全国どこでもアクセス可能な安心感

✔ 少量パックでお試しにも便利

一方でデメリットとして、

✖ 薬剤師に細かい相談ができない

✖ 価格がやや高い

✖ 取り扱い薬の種類が限られる

といった点が挙げられます。

結論として、コンビニ頭痛薬は「一時的な痛みの応急処置」には最適ですが、

「慢性的な痛みの根本ケア」には薬局や病院の利用が必要です。

状況に応じて使い分けることができれば、

コンビニの薬も“ただの便利アイテム”ではなく、

あなたの健康を支える強力な味方になります。

手軽さと安心、どちらも上手に活用して、

自分の体に合った最適な頭痛ケアを見つけていきましょう。

頭痛を未然に防ぐための生活習慣

頭痛は「起こってから薬で対処するもの」と思われがちですが、

実は日常生活の中で少しの工夫を積み重ねるだけで、発症リスクを大幅に減らすことが可能です。

慢性的な頭痛や繰り返す片頭痛に悩む人ほど、

根本的な“生活習慣の見直し”が非常に効果的だと医学的にも証明されています。

ここでは、薬に頼らずにできる頭痛予防のコツを、

「ストレス管理」「食生活」「姿勢・運動」の3つの観点から詳しく紹介します。

ストレス管理とその重要性:自律神経を整えることが最大の予防策

現代人の頭痛の多くは、単なる身体的疲労ではなく、

**「ストレス」と「自律神経の乱れ」**によって引き起こされています。

長時間のパソコン作業、スマホの見すぎ、人間関係のプレッシャー、睡眠不足…。

これらが続くことで交感神経(緊張モード)が過剰に働き、

血管の収縮と拡張のバランスが乱れ、片頭痛を誘発してしまうのです。

ストレスを感じたときは、体と心の緊張をほぐすことが第一歩。

たとえば、

深呼吸法:ゆっくり4秒かけて吸い、6秒かけて吐く。呼吸に意識を向けることで自律神経が整う。

軽いストレッチやウォーキング:筋肉をほぐすことで血流が改善し、脳への酸素供給が安定する。

「1日10分のスマホ断ち」:デジタル情報の刺激から解放され、脳がリラックス状態に戻る。

寝る前のバスタイム:ぬるめ(38〜40℃)のお湯に10分程度つかることで副交感神経が優位になり、心身がリセットされる。

さらに、休日には自然の中を散歩したり、好きな音楽を聴いたりと、

“自分が心地よい”と感じる時間を意識的に作ることも大切です。

心のストレスが減れば、筋肉の緊張もほぐれ、結果的に頭痛の発生頻度も減少します。

つまり、**ストレスケアは「心の薬」であると同時に、最も効果的な頭痛予防薬」**なのです。

食べ物や飲み物の影響:頭痛を遠ざける食習慣を身につけよう

食生活は、頭痛の発生と深く関わっています。

「何を食べるか」「何を控えるか」で、体内の血流や神経の働きが変化するためです。

まず注意したいのは、片頭痛を悪化させる食品。

代表的なものは以下の通りです。

チョコレート、赤ワイン、チーズ:これらに含まれる「チラミン」という成分は、血管を拡張させて片頭痛を誘発することがあります。

加工食品やインスタント食品:添加物やナトリウムの摂り過ぎは、血圧や血管反応を乱す原因に。

カフェインの過剰摂取:一時的に血管を収縮させて痛みを和らげますが、効果が切れるとリバウンドで頭痛を起こすことがあります。

つまり、「朝はコーヒーで目を覚ます」「昼食後にチョコをつまむ」「夜にワインを飲む」――

このような習慣が重なると、知らず知らずのうちに“頭痛体質”を作ってしまうのです。

一方で、頭痛予防に役立つ栄養素もあります。

マグネシウム(アーモンド、ほうれん草、玄米、バナナなど)

→ 神経の興奮を抑え、筋肉の緊張をやわらげる作用があります。

ビタミンB群(豚肉、卵、納豆、青魚など)

→ エネルギー代謝を助け、疲労による頭痛を防ぐ効果が期待できます。

水分

→ 脱水は頭痛の大きな原因。1日あたり1.5〜2リットルを目安に、こまめに補給を。

また、「空腹による低血糖」も頭痛を引き起こす要因のひとつです。

朝食を抜く習慣がある人は、血糖値が下がることで脳のエネルギー不足を起こし、

午前中に頭痛を感じやすくなります。

そのため、規則正しい食事リズムと栄養バランスの取れた食生活を意識することが、

最も自然で持続可能な“食の予防法”といえるでしょう。

肩こり改善のためのエクササイズ:体を動かして頭痛を防ぐ

「頭痛」と聞くと、脳や神経の問題を思い浮かべがちですが、

実際には首や肩の筋肉のコリが原因になっているケースが非常に多いです。

特にデスクワーク中心の生活を送る人は、

長時間同じ姿勢でパソコンやスマホを見続けることで首・肩の血流が悪化し、

「緊張型頭痛」を発症しやすくなります。

このタイプの頭痛を防ぐためには、1時間に1回は体を動かす習慣をつけましょう。

おすすめの簡単ストレッチは以下の通りです。

① 首回し運動:ゆっくり円を描くように頭を回し、首まわりの筋肉をほぐす。

② 肩回しストレッチ:両肩を大きく前後に回して、肩甲骨の動きを意識する。

③ 背伸びエクササイズ:両手を上に伸ばして背中を伸ばし、呼吸を深めながらリフレッシュ。

これを1〜2分でもいいのでこまめに行うだけで、頭痛の頻度が目に見えて減少します。

さらに、首や肩の血流を改善するには、温めることも重要です。

温かいタオルやカイロを首筋や肩に当てると、筋肉がほぐれて神経の圧迫が緩和されます。

また、姿勢にも気を配りましょう。

猫背や前傾姿勢は、首の付け根に負担をかける大きな原因です。

イスに座るときは、背もたれに軽くもたれ、頭の位置を背骨と一直線に保つことを意識してください。

小さな姿勢の改善が、実は最も手軽で効果的な頭痛予防になります。

まとめ:毎日の“ちょっとした意識”が頭痛予防の近道

頭痛を防ぐために特別なことをする必要はありません。

大切なのは、「無理をしない生活リズム」と「心と体のメンテナンス」を続けること。

- ストレスをためない

- 栄養バランスを整える

- 定期的に体を動かす

たったこれだけでも、頭痛の頻度や強さは驚くほど変わります。

薬を飲むことは悪いことではありませんが、

薬に頼らずに「頭痛が起こりにくい体」をつくることこそ、

本当の意味でのセルフケアです。

今日からできる小さな工夫を積み重ねて、

頭痛に悩まされない、快適で健やかな毎日を手に入れましょう。

コンビニ頭痛薬についての疑問

「夜中に急に頭が痛くなった」「出張先で薬を忘れてしまった」――

そんなときに頼りになるのが、コンビニで買える頭痛薬です。

しかし実際には、「本当に買えるの?」「どの店舗なら置いてある?」「もしなかったらどうすれば?」など、

意外と知られていない疑問が多くあります。

ここでは、検索でも特に多く寄せられているコンビニ頭痛薬に関する代表的な質問を、

詳しく・わかりやすく解説していきます。

「コンビニ頭痛薬は近くで購入できる?」

答えは「はい、条件次第で購入可能です。」

特に都市部や駅周辺の大型店舗では、医薬品販売コーナーを設けているコンビニが増加しています。

セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソンといった大手3社の一部店舗では、

入口付近やレジ横に「医薬品販売中」「登録販売者在勤中」などの表示があります。

このサインがあれば、鎮痛薬・胃薬・風邪薬などの**一般用医薬品(OTC薬)**を購入できる店舗です。

ただし、すべてのコンビニで薬が買えるわけではありません。

医薬品を販売するには「登録販売者」が勤務している時間帯に限られるため、

夜間や早朝など、販売時間が制限されている店舗も多く存在します。

特に地方や住宅街の小型店舗では、医薬品を扱っていないケースも少なくありません。

そのため、出先で薬が必要になった場合は、

Googleマップで「医薬品 コンビニ」と検索するのが最も確実な方法です。

「セブンヘルスケア」「ファミマドラッグ」などのキーワードを加えると、

該当店舗をスムーズに見つけられます。

さらに、最近ではコンビニアプリの中に「医薬品取り扱い店舗検索機能」を搭載しているケースもあり、

事前に確認しておくことで、出張や旅行時にも安心です。

「薬が売ってるコンビニはどこ?」

現在、日本で一般用医薬品の販売を正式に行っているのは、

以下の3大コンビニチェーンが中心です。

セブン‐イレブン:一部店舗に「セブンヘルスケア」コーナーを設置。

登録販売者が勤務する時間帯に限り、第2類・第3類医薬品を販売。

ファミリーマート:医薬品取扱店「ファミマドラッグ」「ファミマ+」を展開。

近年は都市圏を中心に店舗数を拡大中で、バファリンやイブA錠など人気の鎮痛薬を扱っています。

ローソン:薬局を併設した「ローソン+スリーエフ」や、健康志向の「ナチュラルローソン」で医薬品を販売。

店舗によっては医薬品専任スタッフを配置している場合もあります。

加えて、東京・大阪などの都市圏では、

「ファミマ!!」や「ナチュラルローソン」のような高機能型店舗で、

第1類医薬品(ロキソニンSなど)を扱うケースも出てきています。

また、主要駅構内のコンビニでは、

通勤・通学客向けに「ヘルスケアミニコーナー」を常設している店舗も増加中です。

ただし、販売される薬の種類や時間帯は店舗によって異なるため、

「必ずある」と思い込まず、看板表示やレジスタッフへの確認を行うのが確実です。

一部店舗では、購入前に体調を確認する簡単な質問(服用歴や症状など)をされることもあります。

これは薬機法(医薬品医療機器等法)に基づく安全確認のためで、

消費者が安心して薬を使用できるようにするための大切なステップです。

「頭痛薬がない場合の対策」

「近くのコンビニを何軒か回っても、薬が見つからない……」

そんなときのために、代替手段と応急処置法を知っておくと安心です。

まずは、以下の方法で薬を入手できる可能性があります。

ドラッグストアや薬局を探す

Googleマップで「ドラッグストア」または「薬局」と検索すると、営業時間や距離がすぐに分かります。

都市部では22時頃まで営業している店舗も多く、夜間対応薬局も存在します。

駅ビルやショッピングモール内の医薬品カウンターを利用

駅構内の「キヨスク」や「アトレ」「ルミネ」などの商業施設には、

登録販売者が常駐する医薬品売り場が併設されている場合があります。

オンライン即日配送を活用

Amazon「お急ぎ便」や楽天の「当日配送対応店」を利用すれば、

数時間以内に市販の頭痛薬を自宅やホテルに届けてもらうことも可能です。

これらを知っておくことで、「薬がない!」という状況でも冷静に対応できます。

また、薬が手元にない場合の一時的な対処法としては、次のような方法があります。

① 冷たいタオルを額やこめかみに当てる

→ 血管を収縮させ、ズキズキとした片頭痛を和らげます。

② カフェインを少量摂取する(コーヒー1杯程度)

→ カフェインには血管収縮作用があり、初期の頭痛緩和に効果的です。

③ 静かな場所で休む・照明を落とす

→ 光や音の刺激が片頭痛を悪化させることがあるため、環境を整えることで自然に痛みが引くこともあります。

④ 水分をしっかり摂る

→ 脱水は頭痛の主要な原因の一つ。ミネラルウォーターをゆっくり飲むことで体内の循環が整います。

これらの応急ケアで軽い頭痛は改善することもありますが、

強い痛みが繰り返す場合・長時間続く場合・吐き気を伴う場合は、

自己判断せずに必ず医療機関を受診しましょう。

片頭痛や緊張型頭痛の裏に、まれに脳疾患や血管トラブルが隠れていることもあるため、

早めの受診が命を守る第一歩になります。

まとめ:コンビニ頭痛薬は“正しく知って、正しく使う”が大切

コンビニで買える頭痛薬は、

「夜中でも助かる」「旅行先でも安心」「手軽に買える」といった大きな利点があります。

しかし同時に、

「販売時間の制限」「取り扱い店舗の限られ方」「専門家への相談ができない」という課題もあります。

だからこそ、

✅ どの店舗で販売しているかを把握すること

✅ 成分や効能を理解して正しく選ぶこと

✅ 必要以上に頼りすぎず、生活習慣を見直すこと

この3つを意識することが、最も安全で賢い“コンビニ医薬品活用術”です。

便利さの裏にあるルールと限界を理解しておくことで、

いざというときにも慌てず、自分の体をしっかり守ることができます。

コンビニ頭痛薬に関するその他の耳寄りな情報

医師・薬剤師が教える正しい頭痛薬の使い方

頭痛薬は“飲めばすぐ効く”というイメージがありますが、

実はその効果は「飲むタイミング」「服用のしかた」「体質」によって大きく変わります。

医師や薬剤師が推奨する正しい飲み方を理解することで、

より安全かつ効果的に頭痛をコントロールすることができます。

正しい服用タイミングは「痛みが強くなる前」

頭痛薬は、痛みのピークを過ぎてから飲むよりも「違和感を感じ始めた段階」で服用するほうが効果的です。

特に片頭痛タイプは、血管の拡張が進むと薬の効果が出にくくなるため、

初期のうちに服用することで痛みを短時間で抑えられます。

ただし、軽い疲労や寝不足による頭痛なら、まずは休息・水分補給・姿勢改善を優先しましょう。

「頭痛=すぐ薬」ではなく、痛みの種類を見極めることが重要です。

効かないと感じたときの原因と対処法

「同じ薬を飲んでいるのに最近効かない」という人は少なくありません。

主な原因には、以下のようなケースがあります。

- 薬を飲むタイミングが遅い(痛みのピーク後)

- 空腹時で吸収が遅れている

- 体内水分が不足している

- カフェインやアルコールが干渉している

- 頻繁な服用で耐性ができている

特に3日以上連続で服用していると、薬の効き目が鈍くなる“薬物乱用頭痛”のリスクも。

「週に2回以上飲む必要がある」場合は、自己判断を避け、医師の診察を受けましょう。

薬を安全に服用するためのチェックポイント

- 水または白湯で服用(お茶やコーヒーは避ける)

- 胃を守るためにできるだけ食後に飲む

- 1日の上限回数を必ず守る(多くても3回まで)

- 他の薬(風邪薬・生理痛薬)との併用に注意

- アルコールとの同時摂取は絶対NG

薬は「正しく使えば強い味方」、誤った使い方をすれば「体への負担」にもなり得ます。

“効き目を最大化する正しい習慣”を身につけることが、最も安全な頭痛対策です。

頭痛薬とカフェイン・サプリ・飲み物の相性

薬の効果は、飲み物やサプリメントとの相性によって変化することがあります。

「何で飲むか」「何と一緒に摂るか」は意外と重要なポイントです。

特にカフェインを含む飲料や栄養ドリンクとの組み合わせには注意が必要です。

カフェインとの関係:プラスにもマイナスにも働く

頭痛薬にはもともと少量のカフェインが配合されているものもあります。

カフェインは血管を収縮させ、鎮痛効果を高める作用があるため、

片頭痛の初期にはプラスに働くことがあります。

しかし、コーヒー・エナジードリンク・紅茶などで追加摂取すると、

カフェイン過剰になり、動悸や不安感、不眠を引き起こす恐れがあります。

特にバファリンやナロンエースなど「カフェイン入り」の薬を飲むときは、

一緒にコーヒーを飲まないようにしましょう。

水・お茶・炭酸・スポーツドリンクとの違い

水または白湯:最も安全で吸収が早い。

お茶:タンニンが一部成分の吸収を妨げる可能性あり。

炭酸飲料:胃に刺激を与える場合があるため避けた方が良い。

スポーツドリンク:体調不良時の水分補給には良いが、糖分が多いので常用は控える。

「冷たすぎる水」は胃腸を冷やすことがあるため、

常温または少し温かい白湯が理想的です。

サプリメントとの飲み合わせ

ビタミンB群やマグネシウムを含むサプリは、神経伝達を整える作用があり、

頭痛予防にはプラスに働くことが多いです。

一方で、鉄・亜鉛・カルシウムサプリは薬の吸収を妨げることがあるため、

服用時間を2〜3時間ずらすのが安心です。

つまり、「飲み物とサプリの相性を意識する」ことが、

薬の効果を最大限に引き出す隠れたコツなのです。

女性特有の頭痛とホルモンバランス

女性の頭痛は、男性とは異なるホルモンバランスの影響を強く受けます。

生理周期やPMS(月経前症候群)、排卵期などに起こる頭痛は、

単なるストレスではなく「エストロゲン(女性ホルモン)」の変動によって引き起こされることがあります。

生理前・排卵期のホルモン性頭痛とは?

生理の数日前からエストロゲンが急激に低下すると、血管が拡張しやすくなります。

このときに頭部の血流が増えることで「ズキズキ」とした片頭痛が起こるのです。

また、ホルモン性頭痛は同時に「イライラ」「眠気」「むくみ」なども伴いやすく、

通常の頭痛薬だけでは十分に改善しないこともあります。

このタイプには、イブプロフェン系やアセトアミノフェン系の薬が比較的マイルドで適しています。

バファリンルナJやイブA錠EXは女性からの支持が高い代表格です。

冷え・ストレス・自律神経の乱れとの関係

冷えやストレスは自律神経を乱し、ホルモン分泌をさらに不安定にします。

首元を温める、睡眠時間を一定に保つ、軽い運動を習慣にすることで、

ホルモンバランス頭痛の頻度は大幅に軽減されます。

また、ピルの服用中に頭痛が増える人は、薬の影響で血管反応が変化している場合があります。

その場合は、婦人科で薬の種類を調整してもらうことが大切です。

女性におすすめの頭痛対策フードとセルフケア

納豆・豆腐:イソフラボンがエストロゲンを補う

バナナ・アーモンド:マグネシウムが神経を安定

生姜・温かいハーブティー:血流を促進し冷えを緩和

「薬+栄養+休息」の3点を意識することが、女性特有の頭痛を和らげる最大のポイントです。

頭痛薬を持ち歩く人のための携帯・保管ガイド

突然の頭痛に備えて、頭痛薬を“常に持ち歩く”という人も多いでしょう。

しかし、薬は熱・湿気・直射日光に弱く、保管方法を誤ると効果が低下します。

ここでは、正しい携帯と保存のコツを紹介します。

携帯に便利なケースと持ち歩き方

市販のピルケースは、軽くて密閉性が高いタイプを選ぶのがベスト。

金属製は温度変化で内部が熱くなるため、プラスチックやシリコン素材が適しています。

また、バッグのポケットや財布など体温の高い場所は避け、

直射日光を避けた位置に入れておくのが理想です。

旅行や出張時には、1回分を小分けにしてジップ袋へ入れると便利。

箱ごと持ち歩くよりも軽く、紛失防止にもなります。

保管時の温度・湿度のポイント

頭痛薬の適正保存温度は「1〜30℃」程度。

夏場の車内や直射日光下では内部温度が50℃を超えるため、

成分が変質する危険があります。

冷蔵庫に入れる場合は、密閉容器に入れて湿気を防ぐことが大切です。

また、シートタイプ(PTP包装)の場合、

錠剤を押し出す際にピンホール(微細な穴)が開くと湿気で劣化します。

使用後はしっかりと封をしておきましょう。

使用期限と交換の目安

頭痛薬の多くは製造から3年が目安。

一度開封した場合は、半年〜1年以内の使用がおすすめです。

古い薬は成分が劣化し、効果が弱まる可能性があるため、

年に1回は“薬ポーチの総点検”を行いましょう。

ドラッグストア・オンライン薬局との価格・利便性比較

「同じ頭痛薬なのに値段が違うのはなぜ?」

この疑問を持つ人は多いでしょう。

実際、コンビニ・ドラッグストア・オンライン薬局では価格だけでなく、

利便性・在庫・相談対応の点でも大きな差があります。

価格比較:コンビニはやや高め、ネットはまとめ買い向き

コンビニ:少量パック中心で単価高め(10錠で500円前後)

ドラッグストア:大容量タイプが多く、割安(40錠で1000円前後)

オンライン薬局:送料無料・定期購入割引がある場合も

緊急時や出先ではコンビニが最適ですが、

常用する人はドラッグストアやネット通販でのまとめ買いが経済的です。

利便性の比較:購入シーンで選ぶのが正解

コンビニ:深夜・早朝の緊急対応に最適

ドラッグストア:専門家に相談でき、種類が豊富

オンライン薬局:24時間注文可で自宅に届く手軽さ

最近では、Amazon・楽天でも第1類医薬品を薬剤師チャット相談付きで購入できるようになっています。

「家から出られない」「定期的に常備したい」という人には非常に便利な選択肢です。

価格だけでなく“時間の価値”で比較しよう

頭痛薬を買うタイミングは人それぞれ。

たとえば、仕事中の突発的な痛みなら“30分以内に買えるコンビニ”、

慢性的な頭痛持ちなら“コスパの良いネット定期便”が正解です。

自分のライフスタイルに合わせて購入方法を選ぶことで、

「いつでも安心して使える」環境を整えることができます。

口コミ・体験談集:リアルな声でわかるコンビニ頭痛薬の実力

現代の日本では、突然の頭痛に悩まされる人が急増しています。

仕事中・通勤中・旅行中…「今すぐ薬がほしい」と思っても、

薬局が閉まっていたり、時間が合わないことはよくあります。

そんなとき、多くの人を救っているのが「コンビニで買える頭痛薬」です。

ここでは、年代や生活スタイルの異なる利用者たちのリアルな声を集め、

コンビニ頭痛薬がどんな場面で役立っているのかを紹介します。

20代女性・大学生(セブン-イレブンで購入)

「ゼミの発表前日に急な偏頭痛がきて、薬を切らしていたんです。

夜だったので薬局も閉まっていて焦ったのですが、

近くのセブンに行ったら『バファリンA』が売っていて本当に助かりました。

レジの横に“医薬品販売中”の札があって、登録販売者の方が対応してくれて安心でした。

飲んで30分ほどで痛みが和らぎ、翌朝にはすっかり回復。

“コンビニで薬が買える”って、想像以上にありがたいですね。」

30代男性・サラリーマン(ファミリーマートで購入)

「取引先との商談中に、突然こめかみがズキズキしてきて集中できなくなりました。

デスクの引き出しにも薬がなくて、昼休みにファミマに駆け込みました。

販売コーナーには『ロキソニンS』の少量パックがあり、薬剤師のいる時間帯だったので購入。

食後に飲んだら20分ほどでスッと痛みが引き、午後の商談も問題なくこなせました。

ドラッグストアより少し高いけど、この即効性と安心感には価値がありますね。」

40代女性・主婦(ローソン+スリーエフで購入)

「子どもの習い事の送迎中に頭が締め付けられるように痛くなって、

家に戻る時間もなかったのでローソンに寄りました。

医薬品コーナーで『イブA錠EX』を購入して車の中で服用。

15分ほどでだいぶラクになって、予定を崩さず済みました。

子育て中って自分の体調は後回しになりがちですが、

コンビニで薬が買えると“いざという時”に頼りになります。」

50代男性・タクシードライバー(夜勤中・セブン-イレブン)

「夜中に急に頭痛がして、長時間運転だからとても困っていました。

薬局は当然閉まっていて、コンビニで『ナロンエース』を発見。

登録販売者がいたので簡単に説明を受けて購入しました。

眠気が出にくいタイプだったので運転にも支障がなく、

そのまま無事に勤務を終えることができました。

夜勤族には本当にありがたい存在です。」

60代女性・パート勤務(ローソン+薬局併設店舗)

「更年期になってから頭痛が増えていて、

家を出る前は元気でも、午後になるとズキズキ痛くなることが多いんです。

ある日、勤務先の近くのローソンに薬局併設型があって、

『タイレノールA』をすすめてもらいました。

胃に優しいタイプで、夕方まで快適に過ごせました。

今ではカバンに常に1回分入れています。」

20代男性・学生(旅行先・駅ナカのファミマ!!)

「友達と京都旅行に行ったとき、朝から頭痛がして最悪のスタートでした。

薬局を探す時間ももったいなくて、駅構内のファミマ!!で『バファリンプレミアム』を購入。

すぐ飲めて、観光を中止せずに済みました。

旅行中はコンビニが“薬の救世主”になると実感しましたね。」

30代女性・看護師(夜勤明け・セブン-イレブン)

「夜勤明けはどうしても頭痛が出やすくて、

帰りにセブンで『イブクイック頭痛薬』を買うのが習慣になっています。

病院の近くに医薬品取扱店があるので助かります。

寝る前に飲んでしっかり休むと、翌日にはスッキリ。

仕事柄、薬には慎重なんですが、コンビニ販売でも信頼できる商品が増えて安心です。」

50代男性・自営業(コンビニ+高速道路SA)

「長距離移動中に頭痛が出ると最悪です。

サービスエリアのファミリーマートで『ロキソニンSプラス』を購入したことがあります。

すぐに飲めて助かりました。

薬局が近くになくても、こういう緊急対応ができるのはありがたい。

“旅の必需品”としてこれからも持ち歩く予定です。」

40代女性・事務職(昼休み・オフィス街のローソン)

「会議続きで肩こりと一緒に頭痛が出て、

お昼休みにローソンで『バファリンルナ』を購入しました。

女性向けの薬でパッケージも優しい印象。

午後からは集中力が戻って、仕事の効率が全然違いました。

ドラッグストアに行く時間がない日でも助かる存在です。」

30代男性・エンジニア(深夜残業中・セブン-イレブン)

「徹夜作業の途中で頭がズキズキして限界に。

会社の隣のセブンに行ったら、深夜でも販売中でした。

『ナロンエースR』を購入して飲んだら、

頭痛も治まり、朝まで集中して仕上げることができました。

“いつでも薬がある”という安心感が、精神的にも救いになります。」

60代男性・シニア層(ウォーキング途中・ファミリーマート)

「運動中に軽い頭痛が出ることがあり、

汗をかいて脱水気味だったようです。

ファミマで水と一緒に『タイレノールA』を購入して飲みました。

胃にやさしく、すぐに回復。

年齢を重ねると体の変化があるけど、

こうしてすぐ対処できるのは心強いですね。」

口コミ・体験談まとめ:利用者の声から見えてくる「安心」と「信頼」

どの年代・性別でも共通しているのは、

「ドラッグストアが閉まっていても買える安心感」と

「短時間で痛みが和らぐ信頼性」です。

特に多くの口コミで見られたのは、

“夜勤・出張・旅行・子育て・緊急対応”といった“薬局がすぐに使えない場面”での有効性。

このように、コンビニ頭痛薬は“現代人のライフライン”として確実に定着しています。

薬の種類や成分を理解したうえで、

自分に合う商品を選べば、日常生活の中での安心度がぐっと高まります。

「いざという時に助かる」——そんな声こそが、

コンビニ頭痛薬が支持され続ける最大の理由です。

Q&A集:コンビニ頭痛薬に関するよくある疑問を徹底解説

Q1. コンビニの頭痛薬は本当に効くの?薬局で買うものと違うの?

A. 効果は同じです。

コンビニで販売されている頭痛薬も、基本的には薬局で買える一般用医薬品(OTC医薬品)と同一成分を含んでいます。

たとえば「バファリンA」「イブA錠」「ナロンエース」などは、薬局・コンビニどちらでも同じメーカー・同じ処方の製品です。

ただし、コンビニでは持ち運びやすい**少量パック(6錠・10錠入り)が多く、

ドラッグストアで売られている大容量パック(30錠・40錠入り)**に比べると、1錠あたりの価格はやや高めです。

それでも、急な頭痛時に“すぐに買える”という利便性が最大のメリットといえます。

また、薬剤師がいない店舗では第1類医薬品(例:ロキソニンS)は購入できませんが、

第2類・第3類医薬品(イブ、バファリン、ナロンなど)であれば十分な鎮痛効果があります。

Q2. 深夜や早朝でも頭痛薬を買えるコンビニはある?

A. はい、あります。

24時間営業のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなどでは、

薬機法に基づいて登録販売者が常駐する時間帯に医薬品販売を行っています。

ただし、店舗によって販売時間帯が異なり、

深夜帯は「登録販売者不在」で医薬品コーナーが閉鎖されている場合があります。

そのため、夜間でも薬が必要なときは、“医薬品販売中”の札が掲示されている店舗を選びましょう。

また、都市部や駅構内の店舗(例:ファミマ!!・ローソンプラス薬局)では、

夜間対応の店舗も増えています。

一度、通勤経路のコンビニで「医薬品取り扱い有無」を確認しておくと安心です。

Q3. どの成分を選べばいいか迷ったら?症状別のおすすめは?

A. 症状によって最適な成分が異なります。

以下のように、自分の痛みのタイプで選ぶのがコツです。

ズキズキする片頭痛タイプ → ロキソニンS(ロキソプロフェン)

肩こり・緊張型の頭痛 → イブA錠(イブプロフェン)

胃が弱い・体が疲れている → バファリンA、タイレノールA(アセトアミノフェン)

女性特有のホルモン性頭痛 → バファリンルナJ、イブA錠EX

もし、「どれを選んでいいかわからない」ときは、

成分が穏やかで副作用リスクが低いアセトアミノフェン系から試すと安心です。

また、痛みが頻発する人は「慢性頭痛(片頭痛・緊張型頭痛など)」の可能性があるため、

自己判断を避け、医師の診断を受けることをおすすめします。

Q4. 頭痛薬を飲んでも効かない場合、どうすればいい?

A. 効果が出ない原因は、服用タイミングや体調によるケースが多いです。

頭痛薬は「痛みが強くなる前」に服用することで最大の効果を発揮します。

痛みのピークを過ぎてから飲むと、血管拡張が進行して効果が届きにくくなるのです。

また、効かない原因には以下のようなものがあります。

空腹時の服用(吸収が遅れる)

脱水・睡眠不足で代謝が悪化

カフェインやアルコールとの併用

頻繁な服用による耐性(薬が効きにくくなる)

2〜3回続けて効かない場合や、週に何度も痛みが出る場合は、

市販薬ではなく医療機関での精密検査を受けることが必要です。

頭痛が長引く場合、背後に高血圧・眼精疲労・神経性疾患などの原因が隠れていることもあります。

Q5. 妊娠中・授乳中でもコンビニ頭痛薬を飲んで大丈夫?

A. 原則として自己判断での服用は避けるべきです。

妊娠中は、特に妊娠後期(28週以降)にイブプロフェンやロキソプロフェンを使用すると、

胎児の循環器系に影響を与えるおそれがあるため、基本的に禁止されています。

比較的安全とされているのはアセトアミノフェン系(タイレノールAなど)ですが、

それでも「医師または薬剤師の確認を経て使用する」ことが前提です。

授乳中も、成分が母乳に移行する可能性があるため注意が必要です。

妊娠・授乳中は、「冷やす」「休む」「水分を摂る」「軽くストレッチをする」など、

薬に頼らない方法をまず試してみましょう。

Q6. 頭痛薬を飲むとき、コーヒーやお茶で飲んでもいい?

A. 原則として水または白湯で服用するのが基本です。

お茶やコーヒーに含まれるカフェインは、

薬の中のカフェイン成分と作用が重なることで、過剰摂取につながる恐れがあります。

また、緑茶や紅茶の「タンニン」は薬の吸収を妨げることがあるため、

特に胃が弱い人にはおすすめできません。

最も安全なのは、常温の水や白湯での服用です。

Q7. 飲み合わせが悪い薬や食品はある?

A. はい、あります。

頭痛薬の成分によっては、他の薬や食品と相性が悪いものがあります。

以下の組み合わせには特に注意してください。

ロキソニン+アルコール:胃粘膜障害・肝機能障害のリスク増加

イブA錠+風邪薬・総合感冒薬:成分重複による過剰摂取の危険

アセトアミノフェン+お酒:肝臓への負担増

カフェイン入り鎮痛薬+エナジードリンク:動悸・不眠・不安感

もし他の薬を服用している場合や、サプリメントを併用している場合は、

必ず販売員(登録販売者)または薬剤師に確認しましょう。

Q8. コンビニ頭痛薬の使用期限はどれくらい?古い薬を飲んでも平気?

A. 製造から約3年が目安ですが、開封後は1年以内の使用がおすすめです。

湿気や温度変化によって成分が劣化することがあり、

古い薬は効き目が弱まったり、副作用リスクが高まることもあります。

特に、ピルシート(PTP包装)に穴が開いていたり、

錠剤の色が変色・粉っぽくなっている場合は使用を中止してください。

また、夏場の車内やポーチ内は高温になりやすく、薬の劣化が進む環境です。

持ち歩く場合は、直射日光を避け、密閉容器に入れて保存しましょう。

Q9. 薬を飲んでもすぐに頭痛が再発するのはなぜ?

A. 頭痛が再発する原因は、痛みの根本が改善されていないためです。

一時的に痛みを抑えても、

ストレス

睡眠不足

姿勢不良

眼精疲労

などの根本要因がそのままだと、痛みがぶり返すことがあります。

また、カフェインを日常的に摂取している人は、

「カフェイン離脱性頭痛」というタイプもあります。

薬が効きにくくなるほか、再発を繰り返す特徴があるため、

生活習慣と併せた改善が大切です。

もし1日2回以上の服用を数日続けても改善しない場合は、

神経内科・脳神経外科の受診をおすすめします。

Q10. 子どもや高齢者もコンビニの頭痛薬を使える?

A. 使用できますが、成分量と体重に注意が必要です。

市販の一般用医薬品は成人用の成分量に設定されており、

小児や高齢者がそのまま服用すると、効果が強すぎたり副作用が出るおそれがあります。

子どもには、必ず「小児用」または「チュアブルタイプ」の製品を使用してください。

高齢者の場合、肝機能や腎機能が低下していることが多いため、

イブプロフェンよりも胃にやさしいアセトアミノフェン系が向いています。

また、高血圧・心臓病・糖尿病などの持病がある場合は、

医師または薬剤師に必ず相談のうえで服用を判断しましょう。

Q11. コンビニ頭痛薬を常備しておくのは危険?

A. 正しい保管と用量管理をすれば、常備薬として非常に有用です。

ただし、「痛くなったらすぐ飲む」習慣がつくと、

耐性や“薬物乱用頭痛”のリスクが上がるため注意が必要です。

頭痛薬は「痛みの出始めに適量を服用し、安静を取る」のが基本。

予備として財布・職場・車内に少量を分けておくのはおすすめですが、

“常用化”は避けましょう。

週に2回以上服用している場合は、慢性化のサインです。

Q12. 外出中に頭痛が起きたとき、薬が手元になかったら?

A. 応急処置として、次の方法を試してみてください。

目を閉じて暗い場所で5〜10分休む

首筋やこめかみを冷やす(保冷剤・濡れタオルなど)

カフェイン入り飲料を少量摂取(コーヒー半分程度)

水分補給と深呼吸で血流を整える

これでも改善しない場合は、

最寄りのコンビニ・ドラッグストア・駅ビル医薬品売り場を探して早めに薬を入手しましょう。

また、スマートフォンのマップアプリで「医薬品 コンビニ」と検索すると、

現在地から最短で購入できる店舗が表示されます。

Q13. 頭痛薬を飲んだあとに運転や仕事をしても大丈夫?

A. 薬の種類によって異なります。

イブプロフェン系・アセトアミノフェン系は、眠気の副作用がほとんどありません。

そのため、運転や仕事に支障をきたすことは基本的にありません。

しかし、「鎮静成分(アリルイソプロピルアセチル尿素など)」を含むタイプは注意が必要です。

眠気や集中力低下を起こす場合があるため、パッケージの注意書きを必ず確認しましょう。

また、薬を飲んで効果が出るまでの30分間は、なるべく安静に過ごすのがおすすめです。

Q14. ロキソニンSはコンビニで買える?買えない?

A. 一部の店舗では購入可能です。

ロキソニンSは「第1類医薬品」に分類されるため、

薬剤師が常駐している店舗でのみ販売が認められています。

そのため、通常のコンビニでは扱いがなく、

薬剤師が勤務する「ファミマ+薬局」「ローソン+薬」などの特別店舗でのみ購入可能です。

24時間営業でも、薬剤師がいない時間帯は販売されません。

もしどうしても必要な場合は、ドラッグストアまたはオンライン薬局を利用するのが確実です。

Q15. コンビニ頭痛薬で副作用が出たときはどうすればいい?

A. 発疹・息苦しさ・胃痛・吐き気などの症状が出た場合は、

ただちに服用を中止し、医師または薬局に相談してください。

重度のアレルギー症状(呼吸困難・むくみ・意識障害など)が出た場合は、

迷わず119番へ連絡しましょう。

また、副作用を防ぐには「初回服用量を守る」「空腹時を避ける」「アルコールを控える」ことが重要です。

体に合う薬を見極めるためにも、初めての薬は1回分のみ購入し、

自分の体調に合うかを確かめながら使うのが安全です。

Q16. 片頭痛と緊張型頭痛、どう見分ければいい?

A. 痛みの特徴で見分けることができます。

片頭痛:ズキズキ・ドクドクと拍動する痛み。光や音、においに敏感。吐き気を伴うことも。

緊張型頭痛:頭全体が締め付けられるような鈍痛。肩こり・目の疲れ・長時間の同姿勢で悪化。

片頭痛には血管収縮タイプの薬(ロキソニンSなど)が合いやすく、

緊張型には筋肉緩和と鎮痛の両方が効くイブA錠やナロンエースが向いています。

痛みのパターンを記録しておくと、自分に合った薬を選びやすくなります。

Q17. 頭痛薬を常用すると依存症になる?

A. 精神的な依存よりも、**薬物乱用頭痛(リバウンド頭痛)**のリスクが問題です。

鎮痛薬を週3回以上、1ヶ月以上続けて服用していると、

脳が「薬がないと痛みを感じやすくなる」状態に変化してしまうことがあります。

これを避けるには、

服用回数を週2回以内に抑える

頭痛が続く場合は原因治療に切り替える

薬を“予防薬”として使わない

といったルールを守ることが大切です。

Q18. 旅行・出張中に頭痛が起きたときのおすすめ対処法は?

A. コンビニで薬を探す前に、まずは体を落ち着かせましょう。

移動中の頭痛は、気圧変化・疲労・睡眠不足が原因のことが多いため、

静かな場所で深呼吸をして、体と神経の緊張をほぐすことが大切です。

まずは荷物を下ろして姿勢を整え、数分間ゆっくりと腹式呼吸を行います。

特に飛行機や新幹線などでは乾燥による脱水も起こりやすいため、

常温の水を少しずつ飲んで体内の水分を補いましょう。

それでも痛みが強い場合は、

近くのコンビニや駅ナカの医薬品コーナーで頭痛薬を購入するのが有効です。

ファミリーマートやローソン+薬局併設型店舗では、

イブA錠・バファリンA・タイレノールなどが置かれていることが多く、

短時間で痛みを和らげられます。

また、薬が手に入らない状況では、

・冷たいペットボトルを額やこめかみに当てて血管を収縮させる

・帽子やマスクを外し、頭部を圧迫しないようにする

・スマホやタブレットの画面を見続けない

といった工夫も効果的です。

出張や旅行中は「寝不足+緊張+移動疲れ」が重なるため、

無理に行動を続けず、早めにホテルや休憩スペースで休むことが一番の治療になります。

予防策としては、あらかじめ頭痛薬を携帯用ピルケースに入れて常備しておくのがおすすめです。

体調を崩す前に対応できる準備こそ、快適な旅の秘訣といえるでしょう。

【まとめ】

コンビニで手に入る“安心”を正しく使いこなすために

「頭痛が突然やってきた」「今すぐ薬がほしい」――

そんな時代のニーズに応える存在が、“コンビニで買える頭痛薬”です。

24時間・365日、仕事帰りや夜間、出張や旅行先でも手に入るその手軽さは、

現代人の健康管理を支える新しいライフラインと言えるでしょう。

本記事では、

コンビニで販売されている頭痛薬の種類と成分

症状別の選び方や飲み方

妊婦・子ども・高齢者への注意点

メーカー別の違いと価格比較

カフェイン・飲料・サプリとの相性

そして、リアルな利用者の口コミや体験談

まで、あらゆる角度から詳しく解説してきました。

特に重要なのは、**「どんな薬でも、正しい知識と使い方が大切」**という点です。

痛みが出るたびに漫然と服用するのではなく、

自分の頭痛タイプ(片頭痛・緊張型・ホルモン性など)を把握し、

成分・服用回数・体調に合わせて使い分けることが安全への第一歩です。

また、コンビニ頭痛薬の登場によって「すぐに手に入る」安心感が広がりましたが、

それはあくまで“一時的な応急処置”であることを忘れてはいけません。

もし週に何度も頭痛が起こる場合や、薬を飲んでも治らない場合は、

医療機関で原因を確認し、根本的な治療を受けることが必要です。

さらに、生活習慣の見直しも重要です。

睡眠不足・ストレス・姿勢の悪さ・眼精疲労など、

頭痛を誘発する要因を減らすことで、薬に頼らず快適な日々を送ることができます。

「冷やす」「深呼吸」「水分補給」など、簡単なセルフケアを習慣化するだけでも、

頭痛の頻度は確実に減っていくでしょう。

そして何より、

コンビニで頭痛薬が買えるという便利さは、

「自分の健康を自分で守る」という時代の新しい選択肢でもあります。

急な痛みに対応できる安心を持ちながらも、

正しい知識で“使いすぎず・頼りすぎず”上手に付き合うことが大切です。

次にあなたが頭痛に悩まされたとき、

このガイドを思い出してください。

どの薬を選ぶべきか、どんな時に飲むべきか――

すべての答えは「正しい理解」と「小さな備え」の中にあります。

あなたの毎日が、痛みに振り回されない穏やかな時間で満たされますように。

そして、コンビニという身近な場所が、

“もしもの時の頼れる味方”であり続けますように。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。