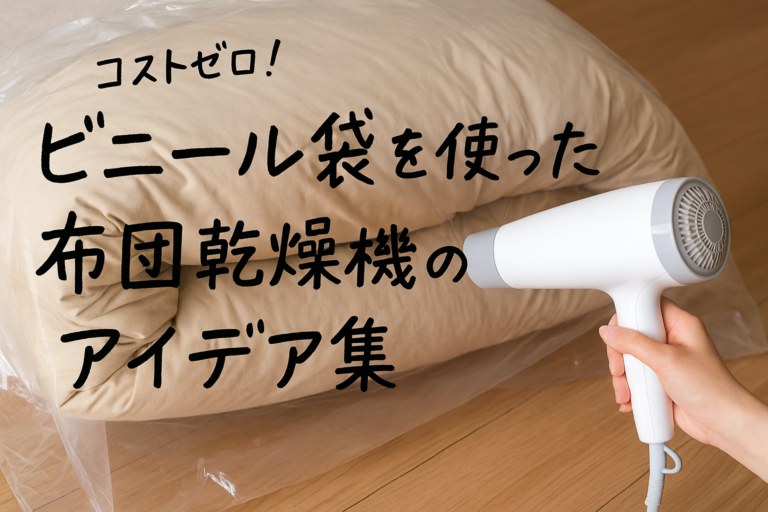

布団乾燥機を買わなくても、ビニール袋とドライヤーで簡単に布団をふんわり乾燥できることをご存じですか?この記事では、ダニ対策やカビ防止に役立つ具体的な手順から安全な使い方、さらに電気代や布団乾燥機との違いまで徹底解説します。

コストゼロ!ビニール袋を使った布団乾燥機のアイデア集

ビニール袋で布団乾燥機を代用できるって本当?

布団乾燥機は、布団の湿気を飛ばしダニやカビの繁殖を防ぎ、ふっくらとした寝心地を作ってくれる便利な家電です。

しかし、価格は数千円から数万円と幅広く、頻繁に使わない人にとっては「買うべきか迷う」存在でもあります。

そんなときに注目されるのが、身近なアイテム「ビニール袋」を使った代替法です。

一見すると無関係に思えるビニール袋ですが、空気を閉じ込めて温めることで、簡易的な布団乾燥効果を得ることができるのです。

布団乾燥機とビニール袋の共通点・違いを基本的に解説

布団乾燥機は、専用ホースや送風口から温風を布団の隙間に送り込み、全体を均一に乾燥させる設計になっています。

一方、ビニール袋を利用した場合は、袋の中に空気を閉じ込めてそこへ温風を流し込み、布団に熱を伝えるという仕組みです。

両者に共通しているのは「密閉空間を作り、そこに温風を行き渡らせることで湿気を飛ばす」という点です。

違いは、布団乾燥機は機械制御で温度や時間を調整できるのに対し、ビニール袋は完全に手動で管理する必要があるという点です。

つまり、ビニール袋を使う方法は正規の布団乾燥機ほど精密ではないものの、基本的な原理をシンプルに再現できる“応急代替策”といえるでしょう。

空気循環と温風効果の仕組みをチェック

布団乾燥で大事なのは「湿気を効率的に飛ばす」ことです。

ビニール袋を布団にかぶせ、その中にドライヤーや送風機の温風を送り込むと、袋全体に熱がこもり、湿気が外へ押し出されていきます。

密閉空間を作ることで外気に熱が逃げにくくなり、布団の内部まで温風が伝わりやすくなるのです。

ただし、空気の流れが悪いと布団の一部だけが乾きすぎたり、逆に湿気がこもったままになったりすることがあります。

そのため、袋のサイズや置き方、温風を送る角度など、ちょっとした工夫が仕上がりに大きな差を生みます。

コストゼロ&環境メリットで快適睡眠を実現

最大のメリットは「コストがかからない」という点です。

新しい家電を買わずに済むため節約につながり、しかも家に余っているビニール袋を再利用できれば環境にも優しい取り組みになります。

さらに、定期的に布団を乾燥させることでダニやカビの繁殖を防ぎ、アレルギー予防や快適な睡眠環境の維持にも役立ちます。

お金をかけずに健康的な寝具環境を保てるという点で、ビニール袋を活用した布団乾燥法は“知っておいて損はない生活アイデア”といえるでしょう。

家にあるゴミ袋・ビニール袋でできる!手作りふとん乾燥アイデア5選

大きめポリ袋+ドライヤーで簡易乾燥機を自作する方法

最もシンプルで効果的なのが、大きめのポリ袋とドライヤーを組み合わせる方法です。

布団を部分的に袋に入れ、袋の端に小さな穴を開けてドライヤーの吹き出し口を差し込みます。

温風を数分当てると袋の内部が熱せられ、布団全体にじんわりと温かさが広がります。

注意点は「高温モードにしすぎない」こと。

低温や中温でじっくり乾かすことで安全性が高まり、布団の生地を傷めるリスクも減ります。

ハンガー&ビニール袋で掛け布団を吊るす乾燥手順

掛け布団は厚みがあるため、平置きだと乾きにくい部分が出てきます。

そこで有効なのが「ハンガーに掛けて吊るし、その上から大きなビニール袋をかぶせる」方法です。

下からドライヤーの温風を入れると、温かい空気が袋の中を循環し、布団全体を包み込むように乾かしてくれます。

洗濯後に布団を干したいときや、雨の日に乾かしたいときにも役立つ裏ワザです。

ゴミ袋でふとん部分乾燥する手順とコツ

布団全体ではなく「汗をかいた部分だけを乾かしたい」という場合に便利なのが、ゴミ袋を使った部分乾燥です。

敷布団の湿った部分を袋で覆い、その中に温風を入れると短時間でピンポイント乾燥が可能になります。

梅雨時期の湿気や、子どものおねしょの後処理など、局所的に乾かしたいときに大活躍します。

洗濯ネット+ビニール袋で枕も同時に衣類乾燥

枕や小物類は湿気を吸いやすいのに、干すのが面倒という人も多いはず。

そんなときは枕を洗濯ネットに入れてからビニール袋で覆い、ドライヤーの温風を当てます。

小物もまとめて乾燥できるので、布団と同時に枕やぬいぐるみなども清潔に保てます。

余った真空収納袋を活用した効率的な乾燥アイテム

押し入れに眠っている真空収納袋も実は乾燥に使えます。

布団を袋に入れ、チャックを少し開けてドライヤーの温風を入れると、袋全体が乾燥空間に早変わりします。

真空袋は密閉性が高いため、熱がこもりやすく、短時間で効率的に乾燥できるのが特徴です。

ビニール袋乾燥の使い方と効率的に乾燥させるコツ

温風を均一に行き渡らせる配置と固定の工夫【ホース不要・温風均一】

布団の一部だけが乾いてしまうのを防ぐためには、温風の配置と固定が重要です。

袋の中央部に吹き込み口を作り、風が四方に広がるように設置すると効率的に全体を温められます。

ドライヤーを袋に差し込むときは、隙間ができないようにタオルやゴムバンドでしっかり固定すると良いでしょう。

乾燥時間を短縮する空気抜きテクニック

袋の中に余分な空気が溜まっていると、温風が拡散しすぎて乾燥効率が落ちます。

温風を当てる前に袋の空気を軽く抜いておくと、短時間で布団内部が高温になり、乾燥スピードが格段に向上します。

「袋の空気をコントロールする」ことが、効率を左右する大きなポイントです。

ホース代わりになるノズルを自作する具体的手順

市販の布団乾燥機には専用ホースがありますが、ビニール袋方式ではペットボトルや紙筒を使って代用可能です。

ペットボトルの口を細く加工し、ドライヤーに取り付けると、温風が集中して袋の奥まで届きやすくなります。

これにより乾燥ムラを減らし、より本格的な布団乾燥機に近い仕上がりが期待できます。

梅雨・冬でも効果的!加熱モードと運転時間の目安

湿度が高い梅雨や寒い冬は、布団が湿りやすく乾きにくい季節です。

そんなときは「中温モード」で15〜30分を目安に乾燥させると効果的です。

高温で長時間当てると布団の生地や中綿を傷めてしまう可能性があるため、じっくり低〜中温で温めるのが安心です。

また、乾燥後は袋を外して自然放熱させることで、ふっくらとした寝心地がより長持ちします。

ダニ対策とカビ・臭い防止!季節別の運転時間と温度設定

ダニが死滅する温度・時間の目安とチェック方法

布団の天敵であるダニは、気温20〜30℃、湿度60%以上の環境で活発に繁殖します。

しかし、ダニが完全に死滅するのは「約50℃以上の環境で20〜30分以上加熱」した場合とされています。

つまり、布団乾燥を行う際には、温風を袋の中にしっかり行き渡らせ、最低でも30分以上は持続させることがポイントです。

ダニが死滅しているかどうかは目で確認できませんが、アレルギー症状(かゆみ・鼻炎・咳)が軽減するか、または布団に付着するフケ・ホコリが減っているかで実感できます。

さらに、布団を加熱した後は掃除機で丁寧に吸い取ると、死骸やフンまで除去でき、ダニ対策がより万全になります。

湿気を残さない冷却・乾燥後の対策

乾燥が終わった直後は布団が温かい状態ですが、ここで布団をすぐに押し入れにしまうと湿気がこもり、カビの原因になります。

そのため、温風乾燥の後には「冷却タイム」を必ず設けることが重要です。

袋から布団を取り出し、5〜10分程度は自然放熱させるか、窓を開けて風を通すと、余分な湿気が飛んでより衛生的になります。

また、梅雨や冬の季節は湿度が高いため、乾燥後に除湿機や扇風機を併用すれば効果がさらにアップします。

カビ・臭いを防ぐ定期的メンテナンスカレンダー

布団乾燥は一度行っただけでは根本的な防止策にはなりません。

目安としては、梅雨や冬は週2回、夏や秋は週1回の乾燥を習慣にするとカビや臭いの予防につながります。

また、季節ごとに次のようなメンテナンスカレンダーを設定すると管理がラクになります。

春:花粉や黄砂を持ち込みやすいため、乾燥後に布団カバーを交換

梅雨:湿気対策として週2〜3回の徹底乾燥

夏:汗をかきやすいので毎日かけ布団だけでも乾燥

冬:結露による湿気対策として週1〜2回の定期乾燥

このサイクルを守れば、布団を清潔に保ち、嫌な臭いを防ぐことができます。

100均アイテムも活用!衣類・洗濯物まで乾かす便利ワザ

100均ファスナーバッグで衣類を一気に乾燥させる使い方

100均で売られている大きめのファスナーバッグは、実は布団乾燥以外にも応用できます。

Tシャツやタオルなどをまとめて袋に入れ、ドライヤーの温風を流し込めば、即席の乾燥機に早変わりします。

特に雨の日や梅雨時期、外干しができないときに便利で、コインランドリーに行く手間も省けます。

小物・靴下に便利なアタッチメント代用品の作り方

靴下や下着などの小物を乾かすときは、ビニール袋の中にハンガーを横に渡し、その上に小物をかけてから温風を送ります。

また、ペットボトルを切ってノズル代わりにすれば、小さな袋に温風をピンポイントで送り込むことも可能です。

これで「小物用の乾燥アタッチメント」と同じような機能を再現できます。

梅雨の室内干しと併用する効果的対策

梅雨時期はどうしても室内干しになり、生乾きの臭いが気になります。

そこで、ビニール袋乾燥と室内干しを組み合わせるのがおすすめです。

先に袋内である程度乾かしてから室内に干せば、乾燥時間が半分以下になり、嫌な臭いも防げます。

除湿機やサーキュレーターを併用するとさらに効率が高まります。

収納時のビニール袋整理&再利用アイデア

乾燥に使ったビニール袋は、捨てるのではなく再利用できます。

袋をきれいに乾かして折り畳めば、次回も使えますし、収納袋として衣類や布団カバーを入れるのにも役立ちます。

また、100均のストックボックスを利用して袋をまとめておけば、必要なときにすぐ取り出せるので整理整頓もスムーズです。

失敗しないための耐熱性・安全チェックとリスク回避策

耐熱性素材か確認する方法と目安

ビニール袋には種類があり、耐熱温度も異なります。

一般的なポリエチレン袋は約70℃前後で変形することがありますが、ポリプロピレン製なら100℃以上でも耐えやすいのが特徴です。

袋に表示されている「耐熱温度」を確認し、不明な場合は低温モードから始めると安心です。

高温変形・火災リスクを避ける注意点

ドライヤーを高温モードで長時間使うと、袋が変形したり焦げたりする危険があります。

必ず「中温・弱風」で使用し、目を離さないことが鉄則です。

また、袋と布団の間にタオルを挟むと熱が分散し、焦げやすい部分を防ぐ効果があります。

布団カバーや布製品が溶けない配置コツ

布団のカバーや中綿は化学繊維が多く、高温で溶けたり縮んだりするリスクがあります。

袋に温風を入れるときは吹き出し口を直接布に当てず、少し距離をとって配置しましょう。

また、袋の内部にアルミホイルを軽く貼ると熱が分散し、布製品へのダメージを抑えることができます。

子ども・ペットがいる家庭の安全対策

小さなお子さんやペットがいる家庭では、乾燥中に袋を触られたり引っ張られたりするリスクがあります。

使用中は必ず目の届く場所で行い、袋の周囲には近づけないようにしましょう。

安全柵を設ける、あるいは夜間や外出時には絶対に使用しないなど、家庭環境に合わせた工夫が必要です。

ビニール袋だけじゃない!人気メーカー布団乾燥機との比較と選び方

アイリスオーヤマなど人気製品の温風性能を比較

市販の布団乾燥機は、単なる「乾燥」だけでなく「暖め」「ダニ対策」など多機能化が進んでいます。

例えば、アイリスオーヤマは「カラリエ」シリーズが人気で、立ち上がりが早く、布団全体にまんべんなく温風を行き渡らせられるのが特徴です。

パナソニックの布団乾燥機は温度センサー付きで、過熱防止機能や自動停止機能など安全面が強化されています。

日立や三菱電機の製品はパワフル送風と豊富なモードが魅力で、靴や衣類乾燥も同時にできるアタッチメントが付属するものもあります。

一方、ビニール袋を使った方法は「身近な道具で代用可能」という点では便利ですが、温風の安定性や安全性ではやはり市販製品には劣ります。

ビニール袋乾燥との効率・価格・電気代比較

布団乾燥機のメリットは、専用設計により短時間で布団全体を均一に乾かせることです。

例えば市販の布団乾燥機は30分程度でしっかり乾燥できるのに対し、ビニール袋方式では60分以上かかることもあります。

電気代の面では、布団乾燥機は1回あたり約10〜20円程度、ドライヤーをビニール袋で使う場合も同程度かそれ以上になるケースがあります。

価格面で見ると、布団乾燥機は5,000〜20,000円程度の初期投資が必要ですが、ビニール袋乾燥は実質ゼロ円。

つまり、「頻繁に使うなら専用機」「たまに使うならビニール袋」と、使用頻度に応じて使い分けるのが賢い選択といえます。

同時乾燥できる寝具の大きさ・種類と専用アタッチメント

布団乾燥機の大きな魅力は「対応範囲の広さ」です。

敷布団や掛け布団を同時に乾燥できる製品、靴用ノズルや衣類乾燥用アタッチメントが付いた多機能モデルもあります。

これにより、雨の日の靴乾燥、洗濯物の時短乾燥など、幅広い用途に対応できます。

一方、ビニール袋乾燥は「布団1枚を対象」とした応急的な方法が中心で、大型の布団や羽毛布団全体を均一に乾かすのは難しいのが現実です。

ただし、部分乾燥や小物の乾燥には十分に活用できるため、「使い分け」や「併用」が有効といえます。

失敗しない購入タイミングと選定ポイント

布団乾燥機を購入するなら「梅雨入り前」や「冬の乾燥需要が高まる前」が狙い目です。

この時期には新製品の登場やセールが重なり、価格が下がる傾向があります。

選ぶときのポイントは以下の通りです。

温風のパワー(ダニ対策可能な50℃以上が理想)

乾燥モードの種類(布団・衣類・靴対応が便利)

サイズや収納性(狭い部屋ならコンパクトタイプがおすすめ)

安全面(過熱防止機能や自動停止機能の有無)

「布団をどのくらいの頻度で乾燥させたいか」「他の用途にも使いたいか」を明確にすれば、失敗しない選び方ができます。

環境とお財布に優しい布団乾燥ライフを始めよう

ビニール袋活用の手順をおさらい

まず布団をビニール袋や大きめのポリ袋で覆い、袋の端に小さな穴を開けてドライヤーを差し込みます。

温風を弱〜中モードで送り込み、袋全体を温めて湿気を飛ばします。

終了後は袋から布団を出し、自然放熱で仕上げることで、ふっくらとした布団に仕上がります。

この手順を習慣化すれば、コストをかけずに清潔な寝具を維持することが可能です。

快適睡眠を守る定期的な乾燥・対策の継続コツ

布団は毎日の睡眠で汗を吸い込み、湿気がたまりやすい環境になります。

そのため、最低でも週1回は乾燥させるのが理想です。

梅雨や冬は湿度が高いため、週2〜3回の乾燥を心がけましょう。

「日曜日の朝は乾燥デー」などと決めて習慣化すると、長続きしやすくなります。

また、乾燥後に布団を軽く叩いて空気を含ませると、さらにふっくら感が持続します。

低コストでも高効果!続けるための工夫と目標

布団乾燥を継続するためには「コストを抑えながら効果を実感する」ことが大切です。

例えば、最初はビニール袋を使って応急的に乾燥を試し、快適さを実感したら本格的な布団乾燥機の購入を検討するのも一つの流れです。

また、100均アイテムを活用する、電気代が安い深夜料金の時間帯に実施するなど、工夫次第でコストをさらに抑えることができます。

「ダニ対策」「快眠の確保」「布団を長持ちさせる」といった明確な目標を立てて実践することで、長く続けるモチベーションにつながります。

布団を乾燥させることは、健康維持と生活の質向上に直結する習慣です。

お財布にも環境にも優しい「布団乾燥ライフ」を、今日から始めてみましょう。

布団乾燥機ビニール袋に関するその他お役立ち情報

布団乾燥と健康効果:快眠・アレルギー対策・美容への影響

布団乾燥は単に「ふかふかになる」だけではなく、健康面や美容面にも大きな効果をもたらします。

人は睡眠中にコップ1杯分もの汗をかくといわれ、その湿気はダニやカビの温床となります。

ビニール袋を使った簡易乾燥でも、湿気を飛ばすことでダニの繁殖を抑え、アレルギーや喘息のリスクを軽減できます。

さらに、湿気を除去することで布団の通気性が高まり、体温調整がスムーズに。

深部体温が下がりやすくなるため、眠りが深くなり「快眠効果」が得られます。

また、しっかり睡眠がとれることで肌のターンオーバーが整い、美容にも好影響を与えます。

「布団乾燥=健康と美容を守る投資」と捉えれば、手軽なビニール袋活用でも大きなメリットがあるのです。

布団の種類別おすすめ乾燥法(羽毛布団・敷布団・和布団・毛布)

布団の種類によって乾燥方法は微妙に変える必要があります。

・羽毛布団:高温に弱いため、中温でじっくり30〜40分乾燥するのが理想。ビニール袋を使う場合は、袋の中で空気を均一に循環させ、乾燥後はしっかり冷却してから収納しましょう。

・敷布団:厚みがあり湿気をため込みやすいため、布団全体を袋で覆い、温風を中央から送り込む方法が効果的。梅雨や冬は週2回以上乾燥を。

・和布団(綿布団):天然綿は湿気を吸いやすいため、乾燥時間を長めに設定し、乾燥後に掃除機でダニの死骸やホコリを吸い取るのがおすすめ。

・毛布やタオルケット:比較的薄いので、20分程度の乾燥で十分。ビニール袋方式なら小さめの袋で部分乾燥するのが効率的です。

布団の種類ごとに乾燥法を工夫することで、素材を傷めず、最適な状態を保つことができます。

電気代と節約の裏ワザ:ランニングコスト徹底比較

「布団乾燥って電気代が高そう…」と感じる方も多いでしょう。

実際には、布団乾燥機1回あたりの電気代は10〜20円程度。

ドライヤーを30分〜1時間使う場合もほぼ同程度ですが、ドライヤーは電力消費が大きいため、長時間の使用は布団乾燥機より割高になることもあります。

節約の裏ワザとしては:

夜間の安い電気料金プランを活用する

小物は100均アイテムでピンポイント乾燥し、全体乾燥は必要なときだけにする

仕上げに扇風機や自然風を使い、電気使用を減らす

こうした工夫で電気代を抑えながら、清潔で快適な寝具を維持することができます。

布団乾燥の頻度と季節カレンダー:1年を通しての実践プラン

布団乾燥の効果を最大化するには「季節ごとの頻度」を決めて習慣化することが大切です。

・春:花粉や黄砂が布団に付着しやすい時期。乾燥後は必ず布団カバーを交換することで清潔を維持できます。

・梅雨:湿度が高くカビが繁殖しやすいため、週2〜3回の乾燥がおすすめ。除湿機との併用で効果倍増。

・夏:大量の汗をかくため、敷布団や枕を中心に週2回以上乾燥を。寝苦しさ防止にもつながります。

・秋:一見快適な気候ですが、湿度が高めの日は油断禁物。週1回の乾燥でダニ対策を継続しましょう。

・冬:暖房や結露で湿気がこもりやすいため、週1〜2回乾燥を。就寝前に乾燥させれば布団がぽかぽかで快眠効果が増します。

このサイクルを実践することで、一年を通して布団を常にベストコンディションに保てます。

ビニール袋乾燥と天日干し・除湿機との使い分け比較

布団の乾燥法にはいくつか選択肢がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

・天日干し:紫外線殺菌効果があり、布団がふかふかになる。デメリットは天候に左右され、花粉やPM2.5が付着する可能性があること。

・除湿機:室内干しと組み合わせれば効果的。特に梅雨に便利ですが、布団内部までは届きにくい。

・ビニール袋乾燥:天気や時間に関係なく、すぐに布団を乾燥できるのが最大の強み。ただし乾燥ムラが出る可能性があるため、工夫が必要。

つまり、天気が良い日は天日干し、梅雨は除湿機、急ぎや夜間はビニール袋乾燥といった「シーンごとの使い分け」が最も効果的です。

トラブルシューティング:よくある失敗と解決策

ビニール袋乾燥は便利ですが、実際にはいくつかの失敗例があります。

・袋が溶けた/焦げ臭い → 耐熱温度を超えて使用した可能性。中温・弱風を基本にし、長時間は避けましょう。

・乾燥ムラが出た → 袋内の空気が多すぎると温風が分散してしまいます。事前に空気を抜き、温風の流れをコントロールしてください。

・乾燥後に臭いが残った → 湿気がこもったまま収納したのが原因。乾燥後は5〜10分自然放熱させ、必要なら消臭スプレーを使用。

・布団が傷んだ → 吹き出し口が布に直接当たった可能性あり。距離をとり、タオルを挟むなど工夫を。

これらの解決策を実践すれば、トラブルを未然に防ぎ、安全で効率的に布団を乾燥できます。

口コミ・体験談集:ビニール袋で布団乾燥を試した人たちの声

10代〜20代:一人暮らし・学生世代の体験談

「布団乾燥機を買う余裕がなくて、ネットで見たビニール袋乾燥を試しました。ドライヤーとゴミ袋でやったら、意外と布団がふんわりして感動!梅雨のジメジメした夜でも快適に眠れました。」(大学生・女性)

「雨続きで布団が生乾き臭になったとき、ビニール袋を使ってピンポイントで乾かしました。電気代を気にしていたけど、30分程度なら全然問題なし。今では試験勉強で夜更かしした後も、この方法で快眠できてます。」(専門学生・男性)

30代:共働き・子育て世代の体験談

「子どもがおねしょをしたときに、布団の一部だけをゴミ袋で覆って乾燥。短時間で仕上がって助かりました。市販の布団乾燥機を買おうか迷ってますが、普段はこの方法で十分!」(30代・女性)

「夫婦でアレルギー体質なので、ダニ対策のために布団乾燥は欠かせません。アイリスオーヤマの乾燥機を持っていますが、子どもの枕や小物はビニール袋+ドライヤーで乾燥。使い分けが便利です。」(30代・男性)

40代〜50代:家族世帯・実用派の体験談

「梅雨の時期、毎日布団を乾燥するのは大変。ビニール袋をかぶせて乾かすだけで、想像以上に快適になりました。家族分を一気にやるのは難しいけど、応急処置としては本当に助かります。」(40代・女性)

「仕事で帰宅が遅く、布団が湿っていると眠れなかったのですが、ビニール袋乾燥を覚えてからは夜でもすぐ対応できて便利。市販機と比べれば劣りますが、コストゼロでこれだけ効果があるなら十分です。」(50代・男性)

60代〜シニア世代の体験談

「冷え性で冬の夜は布団が冷たく眠れなかったのですが、ビニール袋で温風を送ると布団がほんのり温まって快眠できました。安全面には気をつけていますが、年金暮らしなのでコストがかからないのが嬉しいです。」(60代・女性)

「孫が泊まりに来るとき、急に布団が足りなくなり、押し入れから出した布団を急いで乾燥。ビニール袋を使ったらふんわり仕上がり、孫が『あったかい!』と喜んでいました。高価な家電を買わずとも工夫で十分ですね。」(70代・男性)

まとめ:体験談から見えるポイント

一人暮らしや学生は「コストゼロで助かる」

子育て世帯は「部分乾燥に便利」

家族世帯は「市販機と併用で効率的」

シニアは「節約と快適さを両立」

多くの人が「やってよかった」と感じており、失敗談も改善策を見つけて続けています。

Q&A集:ビニール袋布団乾燥に関する疑問を徹底解説

Q1. ビニール袋で布団乾燥しても本当にダニは死滅しますか?

A. ダニ対策で重要なのは「温度」と「時間」です。一般的にダニは50℃以上の熱に20〜30分以上さらされると死滅するといわれています。ビニール袋を使った方法では、袋の中に温風を閉じ込めることで布団内部の温度を上げられるため、一定の効果は十分に期待できます。特にドライヤーを中温で使用すると、狭い空間内は思った以上に熱がこもり、湿気を飛ばしながらダニ対策ができます。

ただし、温度の均一性や確実性ではやはり市販の布団乾燥機に劣ります。ダニの死骸やフンを取り除くためには、乾燥後に掃除機をかけることも必須です。これを組み合わせれば「応急的なダニ対策」として十分効果を発揮します。

Q2. 袋が溶けたり火事になる危険はないですか?

A. ビニール袋は高温に弱いため、ドライヤーを強風・高温で長時間使用すると袋が変形したり、最悪の場合は溶けてしまう危険があります。火事に直結するリスクは低いものの、熱が一点に集中すると不安は残ります。

安全に使うためには「中温以下・弱風」を基本とし、ドライヤーの吹き出し口が袋に直接触れないようにタオルや布で補強して差し込むのがポイントです。また、作業中にその場を離れない、就寝前に行わないなど「ながら乾燥」は避けましょう。安全第一で使用すれば大きな問題はありません。

Q3. 電気代はどれくらいかかりますか?

A. ドライヤーを30分使った場合の電気代はおおよそ10〜15円程度。実は市販の布団乾燥機を1回使用したときの電気代(10〜20円程度)とほとんど変わりません。

ただし、ドライヤーは連続稼働を想定していないため長時間の使用は推奨されません。その点で布団乾燥機の方が「効率よく、安全に」電気を使える設計になっています。とはいえ、ビニール袋方式は初期費用ゼロなので、ランニングコストだけ見れば十分に魅力的です。

Q4. どんな袋を使えばいいですか?

A. 理想は厚みがあり耐熱性のあるポリプロピレン製やナイロン製の袋です。一般的な45Lや70Lのゴミ袋でも対応可能ですが、できれば厚手タイプを選ぶと安心です。100均やホームセンターで売られている大型のビニール袋や収納袋も活用できます。

さらにおすすめなのは「真空収納袋」。これは厚みがあり熱にも比較的強く、ファスナー式で密閉できるため効率的に温風を循環させられます。袋を選ぶときは「サイズ・厚み・耐熱性」を基準にするのが失敗しないコツです。

Q5. 羽毛布団や高級布団にも使えますか?

A. 羽毛布団は高温で羽毛が傷みやすいため注意が必要です。使用する際は必ず中温に設定し、短時間(20分以内)で終えることを推奨します。袋の中で温度がこもりすぎると羽毛が固まったり劣化する恐れがあるので、仕上げにしっかり冷却することが重要です。

一方、綿布団や化繊布団は比較的安心して使えます。布団の種類ごとに「適した温度と時間」を意識して調整することが、長持ちさせるポイントです。

Q6. 梅雨や冬に効果はありますか?

A. ビニール袋乾燥の効果がもっとも発揮されるのが、実は梅雨と冬です。梅雨は湿度が高く、布団内部に湿気がこもりやすいため、乾燥はカビや臭い防止に直結します。

また冬は、外干ししても気温が低いため布団が冷たいままになりがちですが、ビニール袋乾燥を行えば「布団を温める効果」も得られます。寝る直前に行うと布団がぽかぽかになり、快眠効果が倍増します。

Q7. 布団乾燥機と比べてのメリット・デメリットは?

A. ビニール袋乾燥の最大のメリットは「コストゼロ」「手軽さ」「すぐに実践できること」です。家電を買う必要がないので、一人暮らしや節約志向の人には魅力的です。

しかしデメリットとして「乾燥ムラが出やすい」「安全性に注意が必要」「作業に手間がかかる」という点は避けられません。布団乾燥機はタイマーや温度制御機能があるため、仕上がりの安定感で勝ります。

結論として、頻繁に使うなら布団乾燥機、時々使うならビニール袋乾燥と「使い分け」が賢い方法です。

Q8. 他に布団以外でも使えますか?

A. ビニール袋乾燥は布団以外にも応用できます。小さな枕、ぬいぐるみ、タオルケット、靴下、シャツなどの衣類も袋に入れて温風を当てれば乾燥可能です。

特に小物類は乾燥が早く、衛生面でも大きな効果があります。雨の日の子どもの靴や、濡れたぬいぐるみの応急処置にも役立ちます。専用乾燥機がない家庭でも、ちょっとしたアイデアで幅広く活用できるのが魅力です。

Q9. 臭いが取れないときはどうすればいいですか?

A. 乾燥しても臭いが残る場合は「湿気が完全に抜け切れていない」のが原因です。乾燥後は袋から出して5〜10分自然放熱させると効果的です。その後、布団用の消臭スプレーを軽く吹きかけると清涼感が増します。

また、重曹や竹炭を布団周辺に置いておくと消臭効果が長続きします。日常的に布団カバーを洗濯する、収納時に除湿剤を使うなど、複合的な対策をすると臭いを根本から防げます。

Q10. 続けるコツはありますか?

A. ビニール袋乾燥はコストがかからないので「習慣化」さえできれば長く続けられます。おすすめは「毎週日曜日の朝は布団乾燥」とルーティンを決めること。週末にリセットする感覚で取り入れれば負担なく習慣になります。

また、家族がいる場合は「当番制」にするのも効果的。子どもに手伝ってもらえば教育にもつながります。さらに、スマホのリマインダーに登録して「乾燥デー」を忘れない工夫をするのもおすすめです。

「快眠」「健康」「節約」という3つのメリットを意識すれば、自然と続けるモチベーションが生まれます。

【まとめ】

ビニール袋を使った布団乾燥で快適&低コストな暮らしを実現しよう

布団乾燥と聞くと「専用の家電が必要」と思いがちですが、実はビニール袋やゴミ袋といった身近なアイテムでも代用できます。

コストはほぼゼロ、必要なのは袋とドライヤーだけ。少しの工夫で布団をふんわり清潔に保つことができるのです。

記事内では以下のポイントを解説しました。

ビニール袋乾燥の基本仕組みとメリット

空気を閉じ込めて温風を循環させ、湿気を飛ばすことで快眠環境を実現。

実践できる手作り乾燥法

ドライヤー+ポリ袋で簡易乾燥、ハンガーや真空収納袋を使った応用法、100均アイテムを活用した裏ワザも紹介。

ダニ・カビ・臭い対策

温度と時間の管理でダニ死滅を狙い、乾燥後の冷却で湿気を残さない工夫が大切。

電気代と節約効果

市販機と比べても大差なく、夜間料金や部分乾燥を使い分ければさらに節約可能。

布団の種類別アプローチ

羽毛布団・敷布団・和布団・毛布など、それぞれに合った乾燥法を解説。

市販布団乾燥機との比較

アイリスオーヤマやパナソニックなどの人気機種との違いを明確化し、頻度や用途に合わせた選び方を提案。

口コミ・体験談とQ&A

学生や子育て世帯、シニアまで幅広い声を紹介し、疑問を徹底解説しました。

総合すると、ビニール袋乾燥は「応急処置・節約・時短」に強い選択肢です。

一方で、頻繁に布団を乾燥させたい人や家族が多い家庭では、専用布団乾燥機との併用がベストといえるでしょう。

重要なのは「自分のライフスタイルに合わせて方法を選ぶ」こと。

天日干し・除湿機・ビニール袋・布団乾燥機、それぞれの強みを理解すれば、一年中清潔で快適な睡眠環境を作れます。

今日からできる小さな工夫で、毎日の睡眠がぐっと快適に変わります。

ぜひあなたも、ビニール袋を活用した布団乾燥を試してみてください。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。