迷惑駐車は誰にでも起こりうる身近なトラブル。被害者としての正しい対応、加害者にならないための注意点、そして地域全体でできる防止策をまとめました。無断駐車の正しい対応法|警察・管理会社・法的手段まで徹底解説。

迷惑駐車、どう対応する?あなたの権利を守る方法

迷惑駐車の現状と問題点

日常生活の中で「迷惑駐車」という言葉を耳にする機会は年々増えています。

住宅街の狭い道路に勝手に車を停められてしまったり、マンションやアパートの月極駐車場に見知らぬ車が長時間停まっていたり、さらには商業施設の来客専用スペースを無断で利用されたりと、事例はさまざまです。

これらは単なるマナー違反にとどまらず、生活環境や地域社会に大きな悪影響を及ぼします。

本来であれば安心して使えるはずの自分の駐車スペースが塞がれていると、日々の通勤・通学・買い物が妨げられ、強いストレスを抱えることになります。

さらに、迷惑駐車は単発的な出来事ではなく、常習的に繰り返される場合もあり、放置してしまうと周辺住民との関係性や治安悪化にも直結します。

迷惑駐車が引き起こすトラブルとは

迷惑駐車による被害は単純な「駐車スペースが使えない」だけに留まりません。

例えば、自宅マンションの駐車場に無断駐車されてしまうと、本来その区画を利用できる契約者が駐車できず、周辺に二重駐車をしてしまうなど、さらなる違反を誘発することもあります。

また、駐車場の出入り口を塞がれてしまうと、自分の車を出せずに仕事や学校に遅刻してしまう可能性もあります。

さらには、無断で停められた車が大きくて視界を妨げる位置にある場合、歩行者や自転車との接触事故につながりやすくなるという危険性もあるのです。

地域全体に迷惑が広がり、安心できる生活環境が脅かされる点は見逃せません。

無断駐車の種類とその影響

無断駐車にはいくつかの典型的なパターンがあります。

・月極駐車場に勝手に停めるケース

・来客専用駐車場を利用者以外が長時間占有するケース

・飲食店やスーパーなどの駐車場を、本来の利用目的以外で使用するケース

・道路の端や路地裏に放置されるような長時間駐車

これらはどれも「使うべき人が使えなくなる」という共通の問題を生みます。

例えば、店舗の専用駐車場に関係のない車が停まっていると、本来買い物に来たお客さんが駐車できず、結果として売上減少に直結します。

また、月極駐車場の契約者が毎日のように「今日は停められるだろうか」と不安にかられる状況が続くと、精神的な疲労は相当なものになります。

一見すると小さな行為ですが、地域や生活の質を大きく損なう深刻な問題なのです。

違法駐車の法律的側面と懲らしめ方

迷惑駐車を取り締まるうえで欠かせないのが、法律的な視点です。

道路交通法では、駐停車禁止区域や長時間の放置車両に対して「放置違反金」や反則点数が科される仕組みがあります。

これは道路の安全を守るための制度ですが、私有地での無断駐車についても民法上の「不法行為」に当たるため、損害賠償請求の対象になることがあります。

例えば、駐車場の契約者が「無断駐車のせいで利用できず、別途コインパーキングを利用した」場合、その費用を請求できる可能性があります。

ただし注意すべきなのは、自分で相手の車を移動させたり傷をつけてしまった場合、逆に器物損壊や不法行為に問われてしまうことです。

正しい法的手順を踏むことが、結果的に一番安全で効果的な「懲らしめ方」になるのです。

迷惑駐車への効果的な対応方法

実際に迷惑駐車を目の当たりにしたとき、つい感情的になりがちです。

しかし、冷静に状況を判断し、適切な行動を選ぶことが解決への近道です。

ここでは代表的な対応方法を紹介します。

警察への通報手続きと注意点

道路上での違法駐車や、緊急車両の通行を妨げるようなケースは、すぐに警察へ通報しましょう。

警察は現場で車両を確認し、所有者に連絡して移動を指示します。

ただし、私有地での無断駐車の場合、警察は「民事不介入」の立場を取ることが多いため、必ずしも即座に解決するとは限りません。

そのため、証拠写真や被害の記録を残しておき、後に管理会社や弁護士に相談できるように準備しておくことが大切です。

張り紙や看板の設置でできること

迷惑駐車に直接注意するのはトラブルに発展しやすい行為です。

そこで効果的なのが「張り紙」や「注意看板」の設置です。

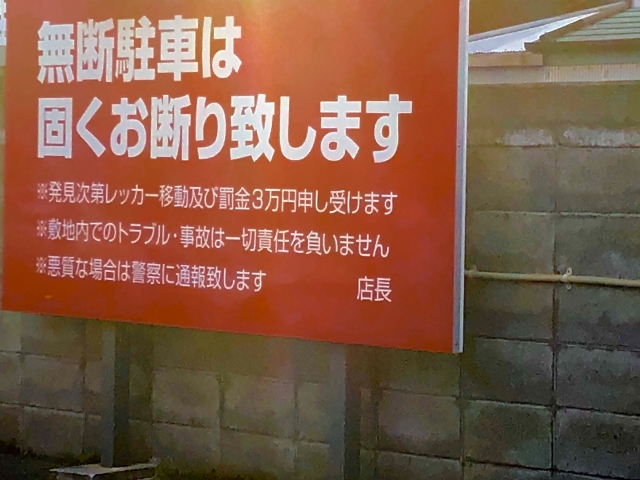

例えば「無断駐車は契約解除の対象となります」「違反金2万円を請求します」といった文言を掲示することで、心理的な抑止効果が期待できます。

さらに「防犯カメラ作動中」と明示することで、相手にプレッシャーを与えられる点も大きなメリットです。

自分個人の名前を出すのではなく、管理会社やオーナー名義で掲示すると安全性が高まります。

自力救済としての対策とそのリスク

「車止めを設置する」「タイヤロックを使う」といった自力での対策を考える人も多いですが、これには大きなリスクが伴います。

相手の車に傷がつけば損害賠償を請求される恐れがあり、トラブルが長期化してしまうこともあります。

また、道路交通法や民法の観点からグレーな行為に当たる場合も多く、場合によっては自分が加害者になってしまうリスクもあるのです。

そのため、自力救済は最終手段としてではなく、必ず管理会社や専門家に相談したうえで実行すべき方法といえます。

迷惑駐車を予防するための対策

迷惑駐車に悩まされないためには、事後対応よりも「予防」が最も重要です。

環境を整えておくことで、そもそも迷惑駐車をされにくい状況を作ることができます。

防犯カメラの設置とその効果

駐車場や出入口に防犯カメラを設置するだけで、迷惑駐車の多くを防止できます。

実際に映像を確認する機会がなくても、「監視されているかもしれない」という意識は強い抑止力になります。

また、トラブルが発生した場合には証拠としても活用でき、管理会社や警察への相談もスムーズになります。

最近では比較的安価なネットワークカメラやダミーカメラも普及しており、導入のハードルは以前より低くなっています。

管理会社やオーナーとの連携方法

賃貸物件や月極駐車場を利用している場合、個人だけで解決しようとせず管理会社やオーナーに相談するのが得策です。

管理会社は入居者全体に向けた注意喚起文を掲示したり、違反車両に正式な警告を行ったりする権限を持っています。

第三者からの正式な注意は、無断駐車を繰り返す相手にも強いインパクトを与え、効果的に問題を抑制できます。

月極駐車場利用のメリットと注意点

日常的にコインパーキングを利用している人であれば、月極駐車場を契約するのも大きな安心材料になります。

自分専用のスペースを確保することで、迷惑駐車に遭うリスクを大幅に減らせます。

ただし、契約する際には「管理体制」や「防犯設備」の有無を必ず確認することが重要です。

管理が行き届いていない駐車場だと、逆に無断駐車が頻発してしまうケースもあり、せっかくの契約が無意味になってしまう可能性があります。

通報された場合のあなたの権利と対応

迷惑駐車をしてしまい、警察や管理会社から通報された場合、「その後どうなるのか」と不安を抱く方も多いでしょう。

しかし、冷静に対応し、正しい知識を持つことで過剰なトラブルを避け、自分の権利を守ることができます。

通報された後、どうなるのか?

警察に通報された場合、まずはナンバーから所有者を特定され、直接連絡が来るか、または現場で移動を求められることになります。

道路上の違法駐車であれば、「駐車違反」として反則金や違反点数が科されるケースもあります。

一方で、私有地での無断駐車の場合は、刑事事件として処理されることは少なく、基本的には「民事問題」として扱われます。

つまり「ただちに逮捕される」ということはほぼなく、損害賠償や移動要請といった手続きが中心になります。

ただし、悪質なケースや再三の警告を無視した場合には、強制撤去や裁判に発展することもあり注意が必要です。

警察に通報されたケースの実情

実際のところ、警察は「道路交通法違反」でなければ強制的に介入しない場合が多いのが実情です。

例えば、月極駐車場や店舗の駐車場に勝手に停められたケースでは、警察は「民事不介入」として直接の撤去はできません。

ただし、警察に相談しておくことで「記録」を残せるため、後に損害賠償を請求する際の証拠として有効になります。

また、道路上で通報された場合は「放置車両確認標章(いわゆる違反ステッカー)」を貼られ、所有者に出頭命令が送られる仕組みになっています。

そのため、「通報された=即大ごと」ではなく、ケースごとに対応の流れが異なるということを理解しておくことが重要です。

相手に対する請求や訴訟の手続き

もし無断駐車によって実際に被害を受けた場合、被害者側は「損害賠償請求」を行うことができます。

例えば、コインパーキングを利用せざるを得なかった場合の利用料金、業務や生活に支障をきたした場合の実費などです。

請求は内容証明郵便で正式に行うのが一般的で、相手が応じない場合は裁判に発展することもあります。

小額訴訟制度を利用すれば比較的簡単に手続きを進められ、費用負担も抑えられるため、個人でも現実的に対応が可能です。

ただし、訴訟には時間と労力がかかるため、まずは示談や管理会社経由での解決を目指すのが現実的です。

事例紹介:迷惑駐車の解決事例

実際に迷惑駐車で悩んだ人々は、どのように問題を解決してきたのでしょうか。

ここでは、成功事例・失敗事例・専門家の意見を交えながら紹介します。

成功事例:無断駐車を解決した方法

あるマンション住民のケースでは、頻繁に外部の車が駐車場を利用していました。

住民だけで注意しても改善しなかったため、防犯カメラを設置し、証拠を管理会社に提出。

その後、管理会社が正式に警告文を発行したところ、無断駐車は一切なくなったそうです。

また、ある店舗では「無断駐車は2万円請求」と明記した看板を設置した結果、駐車マナーが大幅に改善された事例もあります。

このように、証拠の確保と第三者の介入がカギになることが多いのです。

トラブルケース:失敗から学ぶ教訓

一方で、感情的に行動してトラブルが悪化したケースもあります。

例えば、無断駐車に腹を立てて車に傷をつけてしまい、逆に器物損壊罪で訴えられた例。

また、勝手に車を移動させてしまった結果、相手から不法行為で損害賠償を請求された例もあります。

こうした事例から学べるのは、「自力救済は大きなリスクを伴う」という点です。

必ず証拠を残し、法的に認められた方法で解決を図ることが、最も安全で確実な対応と言えます。

専門家の意見:弁護士が語る対処法

弁護士の多くは「まず証拠を集め、管理会社や警察に相談すること」を第一に勧めています。

裁判に発展する場合も、写真や動画などの証拠がなければ不利になりやすいからです。

また、弁護士は「損害賠償請求をする際は、無断駐車によって実際に発生した費用を明確に算定する必要がある」と指摘しています。

たとえば「別の駐車場に停めたときの領収書」を残しておくと、主張が通りやすくなるのです。

つまり、日常の小さな備えが、万一のトラブル時に大きな力を発揮するということです。

迷惑駐車問題の解決に向けて

迷惑駐車は一人の問題ではなく、地域や社会全体で向き合うべき課題です。

今後の法制度や地域での取り組みを見据えつつ、自分自身ができることを意識することが大切です。

今後の対策と法律の改正点

これまで私有地での無断駐車は「民事問題」とされてきましたが、社会問題化する中で法改正が議論されています。

例えば、管理者がスムーズにレッカー移動を依頼できる制度や、違反金を科せる仕組みの導入などが検討されています。

今後、法律が強化されれば被害者側の負担が軽減され、より迅速に問題が解決できる可能性があります。

最新の法改正動向に注目しておくことは、利用者にとって大きな安心材料となるでしょう。

地域社会での協力の重要性

迷惑駐車の解決には、地域社会全体での協力が欠かせません。

自治会や町内会でルールを共有したり、定期的に巡回を行ったりすることで、迷惑駐車を未然に防ぐことができます。

また、住民同士でのコミュニケーションが活発であれば、不審な車を早期に発見でき、トラブル拡大を防止できます。

「個人だけで戦う」のではなく、地域ぐるみで取り組むことが、最も現実的で効果的な対策なのです。

自分の権利を守るためにできること

まず大切なのは、自分が契約している駐車場や敷地の権利関係を正しく理解することです。

その上で、証拠を記録する手段(カメラ・写真・記録ノート)を常に準備しておくと安心です。

また、万一トラブルが起きた場合に備えて、管理会社や弁護士、警察への相談窓口をあらかじめ把握しておくことも有効です。

「知らなかった」「準備していなかった」と後悔しないために、日常の小さな備えを意識することが、自分の権利を守る第一歩となります。

迷惑駐車に関するその他お役立ち情報

迷惑駐車に関するよくある誤解と正しい知識

迷惑駐車に関する情報はインターネットやSNSで数多く見られますが、その中には誤解や間違った認識も少なくありません。

正しい知識を持たずに行動すると、かえって自分が不利な立場に立たされてしまう可能性があります。

まず多い誤解のひとつが「警察に通報すれば必ず車をどかしてくれる」というものです。

実際には、私有地での無断駐車は民事問題とされ、警察は即座に強制撤去を行うことはできません。

「無断駐車を警察がレッカー移動してくれる」と信じている人は多いですが、これは法律上の誤解です。

また「契約者だからといって勝手に車を移動してよい」という考えも大きな間違いです。

他人の車を動かしたり傷つけてしまうと、器物損壊や不法行為に問われ、自分が加害者になってしまいます。

さらに「張り紙に罰金と書いておけば必ず支払ってもらえる」という誤解もよくあります。

実際には、法律に基づかない独自の罰金は強制力がなく、請求が認められないケースが大半です。

このように、迷惑駐車問題を正しく理解するためには、法律上の仕組みや民事・刑事の違いを押さえておくことが不可欠です。

感情的に動く前に「何が合法で、何がリスクなのか」を冷静に知っておくことで、トラブルを避けながら権利を守れるのです。

罰金・違約金制度と実際の相場

「無断駐車は罰金いくら?」という疑問は、迷惑駐車を経験した人の多くが調べるキーワードです。

実際には、道路交通法に基づく「反則金」は地域や違反内容によって決まっており、駐停車禁止場所での違反は普通車で1万5千円前後が一般的です。

一方、私有地での無断駐車については、オーナーや管理会社が独自に「違約金」として定めるケースがあります。

例えば、月極駐車場やスーパーなどの専用駐車場では「無断駐車は2万円請求します」といった看板を設置しているところも少なくありません。

ただし、この金額が必ず裁判で認められるわけではなく、実際に認められるかどうかは「被害額の妥当性」によって判断されます。

例えば「本来利用できなかったことでコインパーキングに停めざるを得なかった」という場合には、その駐車料金を相手に請求できる可能性があります。

しかし、単に「停められて迷惑だった」という精神的な理由だけでは、慰謝料が認められることはほとんどありません。

そのため、オーナーや利用者ができることは「実際に発生した損害を証拠として残す」ことです。

駐車料金の領収書や、利用できなかったことで発生した費用の記録をきちんと保管することが、請求を成功させるためのカギとなります。

無断駐車対策グッズ徹底紹介

迷惑駐車を防ぐためには「相手に心理的・物理的な抑止力を与えること」が重要です。

ここでは実際に効果があるとされる対策グッズを紹介します。

・タイヤロック(ホイールロック)

無断駐車された車のタイヤを固定する器具。

違法性が指摘されるケースもあるため、使用する場合は管理会社や弁護士に確認してから導入すべきです。

・車止めポール(チェーンポール・スライド式ポール)

自分の駐車スペースに物理的な障害を設置することで、無断駐車を防ぎます。

最近は鍵付きで利用者だけが上下できるタイプもあり、月極駐車場でも導入が進んでいます。

・防犯カメラ・ダミーカメラ

実際に録画できるカメラはもちろん、ダミーでも大きな効果があります。

「監視されているかも」という心理的プレッシャーが抑止につながります。

・警告ステッカー・マグネット

「無断駐車は違約金を請求します」「監視中」などのステッカーを車に貼り付ける方法もあります。

ただし粘着が強すぎるとトラブルになりかねないため、マグネット式や簡単に剥がせるものを使うのが無難です。

・LEDセンサーライト

夜間の駐車場は無断駐車の温床になりがちです。

センサーライトで人や車の動きに反応させれば、犯行を未然に防ぐ効果があります。

これらのグッズは単独で使うより、組み合わせて使うことで高い効果を発揮します。

「物理的なブロック+心理的な威嚇」の両方を整えることがポイントです。

店舗オーナー・管理者向けの対応マニュアル

個人だけでなく、店舗オーナーや駐車場管理者にとっても迷惑駐車は深刻な問題です。

顧客が駐車できず売上が減少する、契約者からクレームが相次ぐ、といった被害が生じるため、管理側の対策は必須です。

まず重要なのは「ルールの明示」です。

駐車場入口や目立つ場所に「利用者専用」「無断駐車は違約金対象」といった看板を設置することが、第一の抑止力となります。

次に「監視体制の整備」です。

防犯カメラの設置や定期巡回を行うことで、無断駐車が発生しにくい環境を作れます。

さらに、無断駐車を確認した場合には、写真を撮影し、日時・車両番号を記録しておくことが大切です。

また、トラブル発生時に備えた「対応フロー」を従業員に周知しておくことも効果的です。

「まずは警告→改善がなければ警察へ通報→弁護士や管理会社と連携」といった流れを決めておけば、現場が混乱せずスムーズに対応できます。

特に店舗の場合は「顧客に迷惑駐車があって不快な思いをさせた」と感じさせないことが大切です。

そのためにも、オーナー・管理者は日頃から備えを整えておく必要があります。

海外と日本の違い

無断駐車への対応は国によって大きく異なります。

アメリカやカナダでは、無断駐車があればすぐにレッカー移動されるのが一般的です。

所有者は車を引き取る際に高額なレッカー代や保管料を支払わなければならず、強い抑止力になっています。

ヨーロッパの一部地域では、無断駐車に対して「即時罰金」が課される制度があり、警察や自治体職員が現場で違反切符を切ることもあります。

一方で日本は「私有地での無断駐車は民事扱い」という点が大きな特徴です。

そのため、即座にレッカー移動できない、罰金制度がない、といった弱さがあり、被害者が泣き寝入りするケースが多いのが実情です。

この違いから見えてくるのは、日本ではまだ「法制度の整備が遅れている」という点です。

ただし、今後は海外の事例を参考にして、より迅速かつ被害者を守る制度が導入される可能性も高いでしょう。

海外との比較を知ることで、日本の現状をより冷静に理解し、必要な対策を考えるきっかけになります。

最新ニュース・話題の迷惑駐車事件

迷惑駐車はニュースやSNSでたびたび話題になります。

たとえば「救急車の前に無断駐車されて搬送が遅れた」といった深刻な事件や、「商業施設での迷惑駐車がSNSで炎上」といった事例もありました。

また最近では、観光地やイベント会場周辺での無断駐車が社会問題化しています。

「駐車場代を払いたくない観光客が路上や民家前に停めてしまう」という事例は、全国各地で報告されています。

こうしたニュースを紹介することで、読者は「自分の地域でも起こりうる問題だ」とリアルに感じることができます。

さらに「最新の迷惑駐車 2025」といった検索ワードで上位を狙えるため、SEO的にも効果が高いコンテンツになります。

記事に最新事例を取り入れることで、情報鮮度を高め、読者の信頼感と滞在時間を大きく伸ばせます。

体験談・口コミ集(年代別/立場別)

迷惑駐車のトラブルは、年齢や立場によって受ける影響や感じ方が大きく異なります。

ここでは実際の声を年代別・立場別にまとめ、どのように問題を解決してきたかをご紹介します。

20代:学生・若い社会人の体験談

「大学の下宿先で契約している月極駐車場に、毎週末のように知らない車が停まっていて本当に困りました。

最初は直接注意しようかと思いましたが、トラブルになるのが怖くて…。

結局、防犯カメラ付きの駐車場に契約を切り替えたことで安心して使えるようになりました。」(20代男性・大学生)

30代〜40代:子育て世代・働き盛り世代の体験談

「仕事と育児で毎日忙しい中、自分の駐車場に知らない車が停まっていて本当に腹が立ちました。

子どもを保育園に送る時間に遅れてしまい、警察や管理会社に相談しましたが即時対応は難しく…。

最終的には、証拠写真を提出し、管理会社経由で相手に違約金を請求することで解決しました。」(30代女性・主婦)

「店舗の駐車場を経営していますが、買い物客ではない人が何時間も停めることが頻発していました。

『無断駐車は2万円請求』と書いた看板を設置しただけで、ほとんど無くなりました。

本当に効果があるんだと驚きました。」(40代男性・飲食店オーナー)

50代〜60代:中高年世代の体験談

「自宅の前にいつも同じ車が停まっていて、毎回どかすようにお願いするのが大変でした。

直接伝えるのではなく、町内会を通じて地域全体に注意喚起のチラシを配ったら、ピタッと止まりました。

やはり一人で抱え込まず、地域の力を借りることが大事だと感じました。」(50代女性・主婦)

「私は月極駐車場を管理していますが、常連の無断駐車に悩まされました。

警察に相談しても民事問題扱いだったので、弁護士に依頼して内容証明を送りました。

それ以降は二度と停められなくなり、法的手段の効果を実感しました。」(60代男性・管理者)

70代以上:高齢世代の体験談

「長年住んでいる自宅の前に、毎週末のように知らない車が停まるようになりました。自分では注意に行く体力もなく、不安ばかりでした。息子に相談したところ、警察に通報し、パトロールを増やしてもらうように働きかけてくれました。今は見守られている安心感があり、以前より落ち着いて暮らせています。」(70代女性・年金生活者)

「高齢者施設に通う送迎バスが、近隣住民の無断駐車で停められず困っていました。施設側が『送迎専用スペース』と明記した看板を設置し、さらに地域と協力して注意喚起を行った結果、スムーズに送迎ができるようになりました。小さな工夫ですが、高齢者にとっては大きな安心につながると実感しました。」(70代男性・介護施設利用者)

マンション管理組合の立場からの体験談

「分譲マンションの駐車場で、無断駐車が頻発していました。組合で協議の結果、防犯カメラの設置と『違反者には罰金』というルールを導入しました。明確なペナルティを示すことで、トラブルが激減。住民同士の信頼関係も守ることができました。」(管理組合理事長)

法律専門家の立場からの体験談

「相談を受ける中で多いのは『警察に動いてもらえなかった』というケースです。迷惑駐車は基本的に民事トラブルに分類されるため、泣き寝入りする方も少なくありません。しかし、証拠写真や日付の記録を残し、内容証明を送るだけで解決するケースが非常に多い。専門的な知識があるだけで、解決までのスピードが大きく変わります。」(40代男性・弁護士)

警察関係者の声

「現場で通報を受けることは多いですが、道路交通法違反にあたるケース以外は、警察が直接動けないこともあります。そのため私たちは、まず証拠を残して管理会社や弁護士に相談するようにアドバイスしています。早めの記録がトラブル解決の第一歩になるのです。」(50代男性・警察官OB)

加害者側の声

「友人のアパートに遊びに行ったとき、つい短時間ならいいだろうと契約者のスペースに停めてしまいました。

その後、管理会社から正式な警告文が届き、自分が悪いことをしたと強く反省しました。

軽い気持ちでやってしまったことが、相手には大きな迷惑になるのだと痛感しました。」(20代女性・会社員)

「仕事の移動中、コインパーキングが満車だったため、つい近くの月極駐車場に停めてしまいました。するとオーナーから内容証明が届き、違約金を支払う羽目に。『ちょっとの間だけ』という甘い考えが大きな出費につながりました。」(30代男性・営業職)

「学生時代、深夜に車を停める場所がなく、知らない住宅の前に停めてしまったことがあります。翌朝、持ち主から強く怒られ、『自分の家の前に見知らぬ車がある恐怖』を初めて理解しました。それ以来、二度としないと誓いました。」(20代男性・大学生)

体験談まとめ

このように、迷惑駐車の体験は年代や立場ごとに大きく異なります。

若い世代は「知らずに違反してしまった」という加害者側の経験も多く、子育て世代は「生活に直結する迷惑」として大きなストレスを抱えやすい。中高年層は「地域や法的手段での解決」を選ぶケースが増え、高齢者は「安心・安全の確保」を第一に考える傾向があります。

それぞれの事例を知ることで、「自分のケースに合った対応策」が見えてきます。

迷惑駐車のトラブルは、被害者と加害者の双方に強いストレスや負担を与えます。

被害者は「日常生活の妨害」「精神的な不安」に悩み、加害者は「軽い気持ちのつもりが大きな責任」に直面します。

こうした声を知ることで、読者は「自分が被害者になったらどう対処すべきか」「加害者にならないためにどう行動すべきか」を学ぶことができます。

加害者にならないためのチェックリスト

無断駐車トラブルの多くは「ちょっとのつもり」「少しの間なら大丈夫だろう」という軽い気持ちから始まります。

しかし、実際には被害者にとって大きな迷惑や損害を与える結果となり、違約金や訴訟に発展することもあります。

ここでは「加害者にならないための確認ポイント」を整理しました。外出や駐車のたびに思い出すことで、無用なトラブルを避けられます。

1. 駐車場所の契約者を必ず確認する

・月極駐車場やマンション駐車場は「契約者専用」です。

・空いているように見えても、契約済みの可能性が高いので絶対に停めないこと。

2. コンビニや店舗駐車場は「利用者専用」であることを意識する

・買い物をせずに長時間停めると不正利用にあたります。

・短時間でも「ついで駐車」はトラブルの元。

3. 路上駐車は周囲の安全を最優先に考える

・「少しだけ」のつもりでも、歩行者や自転車の通行を妨害する危険があります。

・特に子どもや高齢者の事故につながるケースもあるため要注意。

4. 満車時は必ず正規のコインパーキングを探す

・「探すのが面倒だから…」と違反駐車すると、結果的に高額な違約金やレッカー代になるリスクがあります。

・事前に周辺の駐車場を検索しておくと安心です。

5. 夜間・イベント時は特に気をつける

・イベント会場や住宅街では「一時的ならいいだろう」と考える人が多発。

・地元住民の生活を妨げないよう、必ず公式の駐車場を利用すること。

6. 「バレなければいい」は絶対にNG

・今は防犯カメラや監視体制が強化されています。

・写真・動画証拠が残れば、簡単に違約金や法的責任を問われます。

7. 家族や友人にも注意を呼びかける

・自分だけでなく、同乗者や友人が軽い気持ちで無断駐車を勧めるケースもあります。

・「やめよう」と声をかけられるよう、周囲と意識を共有することが大切です。

チェックリストの活用法

このチェックリストを意識するだけで「うっかり加害者」になるリスクを大幅に減らせます。

迷惑駐車は「知らなかった」では済まされない行為です。

自分がトラブルを起こさないよう日頃から意識し、安心して車を利用できる社会を一緒に守っていきましょう。

被害者側がとるべき初期対応チェックリスト

無断駐車をされてしまうと、多くの人が「どうしたらいいのか分からない」「すぐに警察に電話すべき?」と迷います。

感情的になって直接トラブルに発展させる前に、落ち着いて以下の手順を踏むことが重要です。

ここでは、被害に遭ったときの初期対応をチェックリストとして整理しました。

1. まずは証拠を確保する

・スマホで「車両ナンバー」「駐車位置」「時間帯」がわかる写真を撮影する。

・可能であれば、動画で状況を記録するとさらに有効。

・証拠がなければ後から請求や相談が難しくなるため、第一に記録を残すこと。

2. 車の所有者を特定できるか確認する

・近隣住民や来客の可能性があれば、まずは周囲に確認。

・マンションや月極駐車場の場合は、管理会社に連絡。

・スーパーや店舗の場合は、店内放送で所有者を呼び出してもらう方法もある。

3. 警察へ通報するタイミングを見極める

・「道路に違法駐車している」場合は道路交通法違反のため警察が対応。

・私有地内(マンション・月極駐車場)の場合は、基本的に民事扱い。ただしトラブル防止のため相談しておくと安心。

・110番だけでなく、最寄りの交番や警察署に連絡するのも有効。

4. 管理会社・大家・組合に連絡する

・賃貸や分譲マンションの場合、まずは管理会社が窓口。

・オーナーが動いてくれることでスムーズな解決につながる。

・地域の自治会や町内会に相談すれば、住民への一斉注意喚起も可能。

5. 感情的に相手へ直接注意しない

・怒鳴ったり、車に張り紙や傷をつけると「逆に加害者」になってしまう危険性がある。

・冷静に、第三者(管理会社や警察)を通すことで安全に解決できる。

6. 繰り返される場合のために対策を検討する

・防犯カメラの設置

・「無断駐車は罰金○円」などの看板掲示

・チェーンポールやロック板の導入

・町内会やSNSでの注意喚起

7. 法的手段を視野に入れる

・常習的・悪質なケースでは、弁護士に依頼して内容証明を送付するのが有効。

・「証拠写真+内容証明」だけで無断駐車が止まったケースも多数。

・被害額が大きい場合は損害賠償請求や訴訟も検討可能。

初期対応は「冷静+記録」がカギ

被害者側が最初にやるべきことは「証拠を残す」「感情的にならない」「第三者に相談する」の3つです。

この流れを知っておけば、いざというときに落ち着いて対応でき、トラブルを最小限に抑えられます。

無断駐車に直面したときこそ、冷静さと準備が解決の近道になります。

迷惑駐車を防ぐための予防策(被害者・加害者双方に向けた行動指針)

迷惑駐車は、加害者にとっては「少しのつもり」であっても、被害者にとっては生活や仕事を直撃する深刻な問題です。

トラブルを未然に防ぐためには、加害者・被害者それぞれができる行動を理解しておくことが欠かせません。ここでは双方の立場から「予防のための行動指針」をまとめました。

加害者にならないための行動指針

・「空いているから停めてもいいだろう」という思い込みを捨てる

・コインパーキングや公式駐車場を優先的に利用する

・イベントや混雑時は事前に駐車場をリサーチしておく

・短時間でも「無断駐車」はしないと強く意識する

・同乗者や友人にも「停めちゃダメ」と注意できるようになる

こうした意識を持つだけで、「うっかり加害者」になるリスクを大幅に減らすことができます。

被害者ができる予防策

・自宅や契約駐車場に「契約者以外駐車禁止」の看板を設置する

・必要に応じてチェーンポールやロック板などの物理的対策を導入する

・防犯カメラを設置し「監視中」と表示することで抑止効果を高める

・町内会や管理組合でルールを決め、住民全体で注意喚起を徹底する

・繰り返しの場合は証拠を集め、弁護士や警察に相談する準備をしておく

被害者側が「最初から防ぐ工夫」をすることで、トラブル発生率を下げることが可能です。

地域・社会全体でできること

・自治体や地域で「無断駐車禁止」の啓発活動を広める

・イベント主催者が十分な駐車スペースや代替交通手段を案内する

・駐車場シェアリングサービスを活用し、正規の利用を広める

・SNSや掲示板などを通じて「無断駐車は違法である」という認識を社会に浸透させる

迷惑駐車は個人だけでなく、地域や社会の課題でもあります。共同で対策を講じることで、より安心できる生活環境が整います。

対策まとめ

迷惑駐車をなくすためには、加害者が「停めない意識」を持ち、被害者が「備えと冷静な対応」を準備し、地域全体でルールを守ることが大切です。

「少しのつもり」が大きなトラブルにつながることを忘れず、一人ひとりが責任ある行動を心がけましょう。

Q&A集(迷惑駐車トラブルのよくある質問と回答)

Q1. 無断駐車を見つけたとき、まず何をすればいいですか?

A. まずは落ち着いて証拠を確保することが最優先です。スマホでナンバーや停車位置、時間がわかるように撮影してください。感情的になって相手に直接注意すると、逆にトラブルや暴力沙汰に発展する可能性があります。証拠を残した上で、管理会社や警察に相談するのが正しい流れです。

Q2. 私有地の駐車場に停められた場合、警察は動いてくれるのですか?

A. 基本的には「民事トラブル」として扱われるため、警察が直接レッカー移動することはできません。ただし、トラブル防止の観点から現場に来てくれる場合もあります。警察に相談すると「相談記録」が残るため、その後に法的措置を取る際にも有利になります。

Q3. 無断駐車の車を勝手に移動させたり、張り紙をしたりしてもいいのでしょうか?

A. 勝手に動かすと「器物損壊」や「不法行為」とされ、自分が加害者になる危険があります。張り紙も相手から「車が傷ついた」と主張される可能性があるため避けるべきです。必ず第三者(管理会社・警察・弁護士)を通じて対応しましょう。

Q4. 無断駐車に対して損害賠償請求はできますか?

A. 可能です。実際に「無断駐車は1回につき2万円請求します」と明記した看板を設置し、違反者に請求して認められた事例もあります。損害額を証明するために、写真・日時・妨害された状況(利用できなかった事実)を記録しておくことが大切です。

Q5. 常習犯に対してはどう対処すればいいですか?

A. まずは管理会社や警察に相談し、注意喚起をしてもらいます。それでも改善しない場合は、弁護士に依頼して内容証明を送付するのが効果的です。内容証明は法的効力があり、相手に「これ以上続ければ訴訟に発展する」という強いメッセージを与えられます。

Q6. コインパーキングの精算を逃れる「踏み倒し駐車」も迷惑駐車に含まれますか?

A. はい、含まれます。精算をせずに無断で出庫する行為は窃盗や不正利用にあたり、運営会社から法的に請求されるケースがあります。監視カメラで記録されているため、逃れることはできません。

Q7. イベントや花火大会などで「近くに停めたいから」と私有地に停めてしまったら?

A. これは典型的な迷惑駐車です。イベント時は特にトラブルが多く、地主や住民が写真や動画を証拠に残しているケースがほとんど。後日、違約金や損害賠償を請求されることもあります。必ず公式の駐車場や公共交通機関を利用しましょう。

Q8. 被害が軽微な場合でも法的手段を取るべきですか?

A. 1回きりで悪意がなさそうな場合は、まずは注意や警告で解決できるケースが多いです。しかし繰り返される、生活や仕事に大きな支障がある場合は、早めに法的手段を検討してください。特に「同じ車が何度も停める」場合は放置すると常態化するリスクがあります。

Q9. 防犯カメラや看板は本当に効果がありますか?

A. 非常に効果があります。「監視中」「無断駐車は罰金」といった明示的な警告は、加害者に心理的な抑止力を与えます。実際にカメラを設置しただけで、無断駐車が激減した事例は多数報告されています。

Q10. 加害者が「短時間ならいいと思った」と言ってきたらどう対応すべきですか?

A. 「短時間だから許される」という理屈は通用しません。被害者側はその短時間に大きな損害を被ることもあります。冷静に「利用できなかった事実」を示し、管理会社や警察を通じて正式に対応することが大切です。

Q11. 無断駐車をSNSに投稿して注意喚起してもいいですか?

A. 車のナンバーや所有者が特定できる写真をSNSに公開すると「プライバシー侵害」や「名誉毀損」にあたる可能性があります。SNSに晒すのではなく、必ず公式な手段(管理会社・警察・弁護士)を通してください。

Q12. もし自分が誤って無断駐車してしまったら?

A. まずは誠意を持って謝罪し、相手の指示に従ってください。違約金や実際の損害額を請求された場合は、素直に支払うのが誠実な対応です。逃げたり逆ギレしたりすると、トラブルが大きくなり、法的手続きに発展する可能性があります。

まとめ:Q&Aから学ぶポイント

・迷惑駐車は「軽い気持ち」が命取りになる

・被害者は「冷静な証拠確保」と「第三者を通じた対応」が基本

・加害者は「短時間ならOK」という考えを改めることが重要

・最終的には法的手段も有効で、予防には看板や防犯カメラが効果的

【まとめ】

迷惑駐車の問題は、世代や立場を問わず、多くの人々が直面する身近で深刻なトラブルです。

「少しの間なら大丈夫だろう」という加害者の軽い気持ちが、被害者にとっては生活の支障や精神的なストレス、さらには経済的損失をもたらします。

本記事では、年代別・立場別の体験談を通じて「実際にどのような影響があるのか」を紹介し、さらに 被害者側と加害者側の双方の声 を整理しました。これにより、迷惑駐車がいかに「日常を壊す行為」であるかを具体的に理解できたと思います。

また、「加害者にならないためのチェックリスト」では、短時間であっても安易に無断駐車をしない意識の大切さを解説しました。コインパーキングや正規の駐車場を利用すること、イベント時には事前に駐車場をリサーチすることなど、少しの注意で大きなトラブルを防げることがわかります。

一方、「被害者側がとるべき初期対応チェックリスト」では、証拠の確保・管理会社や警察への相談・感情的にならない対応など、冷静な行動が解決の近道であることを示しました。繰り返し発生する場合には、防犯カメラや看板設置といった予防策、さらに弁護士を通じた法的手段の有効性も確認しました。

さらに、「予防策まとめ」では、加害者・被害者・地域社会それぞれの立場からできることを整理しました。個人の意識改革だけでなく、地域全体での協力や社会的な啓発活動も、安心できる駐車環境を守るうえで欠かせません。

最後に用意した Q&A集 は、検索ユーザーが疑問に思いやすい点を網羅的にカバーし、実際の場面でどう対応すべきかを明確にしました。「短時間なら許される?」といった誤解を正し、「どう対応すればいいのか」を体系的に学べる構成になっています。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。