青色は三原色で他の色から作れない?水色や濃い青、ターコイズの調合テクも網羅し、保存法や実践例も丁寧に紹介します。青色の作り方や混色のコツ、失敗しない調合比率までプロの視点で徹底解説!

青色の作り方を理解するための基本知識

青色の基本理解と三原色の役割

青色は、絵画やデザイン、さらには日常生活の中でもとても身近な色でありながら、色づくりの世界では「原点」ともいえる存在です。空や海、あるいは静けさや知性を感じさせる青色ですが、その魅力は単なる美しさだけではありません。青は多くの色を生み出す三原色のひとつであり、さまざまな色彩表現の基礎となる、非常に重要な役割を担っています。

青色をしっかり理解することは、色彩を自在に操るための土台作りといえるでしょう。たとえば、空や水辺の風景を描くとき、あるいはインテリアやファッションで落ち着きや洗練された雰囲気を演出したいときにも、青色は欠かせないポイントとなります。色づかいの幅を広げるうえでも、まず青という色をしっかり押さえておくことが大切です。

三原色とは何か

「三原色」とは、他のどんな色を混ぜても作り出せない“最も純粋な色”を指します。絵の具やプリンターのインクなど、私たちがよく使う色材の世界では、シアン(青緑)、マゼンタ(赤紫)、イエロー(黄色)が三原色として用いられています。

この三原色は、それぞれが独立した存在であり、他の色の組み合わせからは生み出すことができません。逆に、この三原色を混ぜ合わせることで、緑やオレンジ、紫といった「二次色」や「三次色」など、多種多様な色が生まれていきます。たとえば、シアンとイエローで緑、マゼンタとイエローでオレンジ、シアンとマゼンタで紫系の色になる、といった仕組みです。

三原色の仕組みを知ることは、色づくりのルールを理解することと同じ。プリンターやパソコン、スマホ画面でもこの原理が活用されており、色の組み合わせによって無限の色彩表現が可能になっています。

青は他の色を作る元になる

青色は、さまざまな色を生み出す“発色の源”として、とても大切な役割を担っています。たとえば、青に黄色を混ぜることでフレッシュな緑色が生まれますし、青に赤を加えると鮮やかな紫色を作ることができます。また、青色に白を加えれば爽やかな水色に、黒を加えれば重厚な紺色やインディゴブルーに変化させることもできます。

このように、青色がひとつあるだけで、手持ちの色のバリエーションは格段に広がります。自分だけのオリジナルカラーを作ったり、作品全体のバランスを取ったりするときにも「青色が出発点」という意識がとても役立ちます。

また、青色は感情や雰囲気を表現する力も大きく、爽やかさや静けさ、あるいは高貴さや信頼感といった印象を与えてくれます。色づくりにおいて青は、単なる「色の一つ」ではなく、多彩な表現を支える要です。

青色の役割を理解する大切さ

青色は「他の色では作れない色」であると同時に、「他の色を生み出すための基準となる色」でもあります。この2つの特徴を意識することで、色づかいの自由度や表現の幅が一気に広がります。

クリエイティブな活動では、青色の純粋さや応用力が作品全体の質を左右します。たとえば、青色が主役となる風景画やデザインだけでなく、差し色や背景色として使う場合も、青の使い方ひとつで印象が大きく変化します。青色をしっかり理解しているかどうかが、色彩表現のレベルアップにつながるのです。

また、青色はファッションやインテリア、デジタルデザインなど、生活のあらゆるシーンで活躍しています。青色の持つ意味や役割を知り、自在に使いこなせるようになると、表現の世界がより一層広がります。

青色はなぜ他の色から作れないのか

混ぜても青にはならない理由

「青色の絵の具が手元にないから、違う色同士を混ぜて青を作ってみよう」と考えたことがある方も多いでしょう。しかし、三原色である青色は“ほかの色の組み合わせからは作れない”という絶対的なルールがあります。

たとえば、紫と緑、あるいは赤と緑などを混ぜてみても、鮮やかな青色にはならず、グレーがかった色やくすんだ色になってしまいます。これは、青色が色づくりの「スタート地点」だから。他の色を混ぜても、純粋な青には決してなりません。

この仕組みを理解しておくと、絵を描くときや手作り作品で色づくりをするときに「失敗」を防ぐことができます。

絵の具としての青色の特性

青色の絵の具には、長い歴史と技術の積み重ねによって生まれた特別な顔料が使われています。たとえば、ウルトラマリンブルーはやや赤みを帯びた深い青色で、風景画や人物画に深みを出すのに最適な顔料です。コバルトブルーは鮮やかで明るく、空や海の色にピッタリ。プルシアンブルーは濃く深い青色で、重厚感や透明感を同時に表現できる特徴があります。

これらの青色顔料は、単なる混色では絶対に生み出せない独特の発色や質感を持っています。どれも混ぜて作ることができないからこそ、青の絵の具は「特別な色」として扱われるのです。

また、青色の絵の具はメーカーや種類によって発色や透明度、粒子の大きさなどが違うため、自分の作品や用途に合ったものを選ぶことも大切なポイントです。

青は「基準」として大切な色

青色は色づくりの「基準色」として、混色のスタートラインに立つ色です。色彩表現をするうえで、青があるからこそ新しい色が生まれる――その大切さを意識しておくと、作品づくりがより楽しく、失敗しにくくなります。

たとえば、青色がなければ緑も紫も作れませんし、青色の持つ透明感や鮮やかさを別の色で完全に再現することもできません。だからこそ、絵の具や染料を選ぶときは「まず青色を確保する」ことが大切です。

また、青色は色づくりの最初の一歩としても、他の色とのバランスや調和を取るための基準となります。青があるだけで作品の完成度が一段とアップします。

青に近い色で代用するには

「どうしても青色が手元にない……」そんなときは、工夫次第で青系の代用色を作ることもできます。たとえば、青色の代わりに水色や紺色、藍色などを利用したり、絵の具に白や黒、緑などを混ぜて近い雰囲気を演出したりする方法です。

たとえば、青+白で明るい水色に、青+黒で落ち着いた紺色に、青+黒+緑で伝統的な藍色に近づけることができます。また、場合によっては、青色を基調としたカラーマーカーやパステルなど、ほかの画材を使うのもひとつの方法です。

ただし、こうした代用色はどうしても「純粋な青」とは異なり、鮮やかさや透明感、深みが少し失われることが多いです。作品や用途に応じて上手に使い分けることが大切です。

青は三原色で作れない色

青色は、どんなにいろいろな色を混ぜても「本物の青」にはなりません。三原色としての役割を持っているため、色づくりの基本は「青を持っていること」から始まります。

理想の青色を自分で表現したい場合は、必ず青色の絵の具や顔料を用意しましょう。青色のもつ力や特徴、色彩理論を知っていると、自分だけの作品づくりやアート活動がもっと自由で楽しいものになります。

これから色を混ぜて楽しみたい方や、青色の使い方を学びたい方は、まず「青色の作り方」とその役割をしっかり理解してみてください。青色が生み出す世界は、あなたの創作をさらに豊かに彩ってくれるはずです。

青色を作るには?基本の色の組み合わせとは!?

青は何色を混ぜれば作れる?

「青色ってどんな色を混ぜればできるんだろう?」この疑問は、色作りや絵の具遊びをしたことがある人なら一度は抱いたことがあるはずです。実は、青色というのは色の三原色のひとつなので、本当の意味で「他の色から作る」ことはできません。絵の具やカラーモデルの世界では青(もしくはシアン)が基本色=原色として扱われ、混色の“起点”になるのです。

ただし、現代の色彩理論やデジタル分野では、「シアン(青緑)」と「マゼンタ(赤紫)」という中間色を混ぜることで、純粋な青に限りなく近い色合いを作ることが可能になっています。印刷やインク、デジタルグラフィックなどの現場ではこの理論を活用し、自在に色を作り出しています。

絵の具の場合も同じで、メーカーによっては「シアン」や「マゼンタ」が用意されており、これらを混ぜることで深みのある鮮やかなブルーが得られます。純度の高い青が欲しいときは、既存の青色絵の具をベースにするのが理想ですが、「青に近い色」や「自分好みの青系カラー」は、様々な混色によって作り出せるのが色の面白いところです。

青を作るための代表的な色の組み合わせ例

青を作りたいときに、どんな色を混ぜればどんな青になるのか。いくつか代表的な組み合わせを紹介します。

シアン+マゼンタ=鮮やかでクリアな青(印刷の世界や現代美術の混色理論でもっとも基本となる配合。色の比率を変えると、紫みがかった青や緑みがかった青にも調整可能)

シアン+少量の白=明るく爽やかなスカイブルー(空や水、爽快感を表現したいときに最適)

ウルトラマリン+バーントアンバー=落ち着いたニュアンスの深い青(ややグレイッシュな印象で、夜空や海、影の表現にも向いています)

コバルトブルー+グリーン=ターコイズブルーや青緑(透明感のあるリゾート感や爽快な海の表現におすすめ)

さらに、青色を“起点”にして黄色を混ぜればビビッドなグリーンやターコイズに、赤を混ぜれば紫や群青色に変化。加える色の種類や量を少しずつ調整するだけで、無限の青系ニュアンスが楽しめます。

そして、混色のポイントは「ちょっとずつ混ぜる」「何度も試し塗りする」ことです。同じ分量で混ぜても、絵の具の種類や紙の色、使う水分量によって発色はまったく異なります。「失敗を恐れず、何度もチャレンジ」が混色上達の一番のコツです。

混色でできる青のバリエーション

混色テクニックを駆使すれば、青系の色味は本当に幅広く作り出せます。たとえば——

シアン+マゼンタ:配合比率で、標準的な青、ロイヤルブルー、ブルーパープルといった色味に細かく調整可能

青+白:淡くて明るいパステルブルー、ベビーブルー、春の空の色など、軽やかで優しい青色に

青+黒:重厚でシックなネイビーブルー、インディゴブルー、深海の色のような雰囲気に

ウルトラマリン+黒:クラシックな群青色や夜空、影の色表現に使える深みのあるブルー

コバルトブルー+少量の緑:エメラルドブルーやターコイズブルーなど、リゾート感あふれる青緑系

透明水彩では、色と水の配分を変えたり重ね塗りすることで、透き通るような淡い青から濃密な青まで表現できます。アクリルや油彩の場合は、厚みや筆のタッチ、下地色を活かすことで深みや立体感のある青が実現します。

また、青色+グレーや青色+補色(オレンジやイエロー)をほんの少し加えることで、彩度を落とした落ち着きのある大人っぽい青も作れます。季節感や用途、作品のイメージに合わせて色作りを楽しんでみてください。

混色のコツと注意点

混色で理想の青を目指すときの一番大事なポイントは、「欲張ってたくさんの色を混ぜすぎない」ことです。使う色は2~3色までがベスト。それ以上混ぜると、どうしても彩度が落ちてグレーっぽくなり、思い通りの鮮やかさや透明感が出なくなってしまいます。

また、色の加え方も少量ずつが鉄則です。特にマゼンタや黒、緑など強い色は、ほんのちょっと加えただけで色調が大きく変化するため、「足りない…」と思ったときも焦らず、少しずつ様子を見ながら混ぜていきましょう。

さらに、同じ「青色」でもメーカーや絵の具の種類(アクリル、油彩、水彩)によって顔料や透明度、粒子感が違うので、パレットや紙の上でこまめにテストし、「これだ!」という納得の青色を見つけるのが大切です。

そして意外と見落としがちなのが、筆やパレットの洗い残し。少しでも違う色が混ざるとすぐに濁ってしまうので、道具の管理もしっかり行いましょう。

調合で作れるのは青系の色

三原色の青(またはシアン)は他の色で“完全再現”はできませんが、混色や調合で作れる「青系」カラーのバリエーションは無限にあります。水色、ネイビー、ターコイズ、群青、インディゴブルーなど、イメージや用途に合わせて微調整すれば、自分だけのオリジナルブルーを生み出すことができます。

季節やテーマ、作品の雰囲気にあわせて「こんな青を作りたい!」というイメージを持ちつつ、いろんな色を調合してみるのが混色上達の近道です。混色の結果をノートや色見本で記録しておくと、後から同じ色を再現したいときに便利ですよ。

顔料・絵の具で作る青色の特徴

絵の具を使った青色の作り方

青色の表現にもっとも手軽で確実なのは、やはり市販の青色絵の具を活用することです。ウルトラマリン、コバルトブルー、プルシアンブルー、フタロブルーなど、世界中で愛されているさまざまなブルー系絵の具があります。それぞれに個性があり、作風やテーマによって使い分けると表現の幅がぐっと広がります。

たとえばウルトラマリンは、どこかノスタルジックな深みと赤みが特徴。コバルトブルーは明るく爽やか、空や水面の透明感を表現するのに最適です。プルシアンブルーは濃厚で重厚な発色、重ね塗りやアクセントに使うと存在感抜群。フタロブルーは高彩度・高透明度で、鮮やかな現代アートやグラフィックにも向いています。

青色絵の具そのままの色を楽しむのはもちろん、黒や白、緑や赤紫などを少しずつ混ぜることで自分だけのニュアンスブルーが作れます。重ね塗りや水分量の調整、筆のタッチなど技法を工夫して、青色の奥行きや透明感、豊かな表情を引き出してみてください。

食紅を使った青の調整方法

料理やお菓子、キャラ弁など、食べ物の彩りに青色を使いたいときは、食紅(フードカラー)がおすすめです。市販の青色食紅(液体・粉末・ジェルなど)は、少量で鮮やかな青が作れます。もっと深みや個性を出したいときは、紫や緑の食紅をほんの少しずつ加えてみましょう。青+紫でインディゴブルー、青+緑でターコイズブルーなど、オリジナルカラーも簡単に作れます。

ナチュラル派なら、バタフライピーや紫キャベツを煮出して作る天然色素も人気。特に紫キャベツ+重曹で、化学反応を楽しみながら青色を作るのもおすすめです。天然色素は酸や熱に弱いので、使い方や保存方法にも注意しましょう。保存する際は密閉容器で冷蔵庫保管がベスト。使う前によく混ぜてから使用してください。

よく使われる青色の顔料と特性

ウルトラマリンブルー:深い青でやや赤みがかったニュアンス。耐光性・耐久性に優れ、重厚感や神秘性を表現するのに最適。

コバルトブルー:明るく透明感が高い、爽やかな青。空や水、自然モチーフの描写に定番。耐光性も高い。

プルシアンブルー:濃く深い発色で重ね塗りやアクセント使いに向く。微細な粒子で滑らかに伸び、油彩・水彩ともに人気。

フタロブルー:非常に高い彩度・透明感。現代アートやデジタルイラストにも多用される。水彩・アクリル両対応。

顔料ごとに粒子感・透明度・耐光性・色持ちが異なるので、仕上げたいイメージや用途によって選ぶと失敗しません。

人気の青色絵の具とレビュー

ホルベイン ウルトラマリン・ディープ:滑らかな塗り心地と深い発色が特徴。初心者にも扱いやすく、重ね塗りで奥行きが増します。日本の水彩画家にも愛用者多数。

WINSOR & NEWTON コバルトブルー:色持ち・耐光性抜群で、どんなシーンにも合う万能カラー。塗り広げてもムラが出にくく、プロも納得の品質。

リキテックス プルシャンブルー:アクリル絵の具の定番。乾きが早く、鮮やかな発色が持続。キャンバスはもちろん、紙や布、壁面など多用途に使える。

絵の具のブランドごとに微妙な違いがあるので、ミニセットや色見本を使って自分にぴったりの青色を見つけるのがコツです。発色や伸び、重ね塗りのしやすさなどもチェックしてみましょう。

透明感を活かすなら水彩が有利

青色の「透明感」「にじみ」「淡いグラデーション」を楽しみたいなら、水彩絵の具が断然おすすめです。水分量のコントロールや重ね塗り、ぼかしのテクニックを駆使して、春の空の淡い青から夏の入道雲の力強いブルーまで、さまざまな表現ができます。

水彩ならではの“偶然のにじみ”や“透明な重なり”が生み出す青の深さや柔らかさは、他の画材ではなかなか味わえません。紙質や筆選び、水の加減でも印象が大きく変わるので、ぜひ実験気分でいろんな青色を試してみてください。オリジナルの「青の世界」がきっと見つかります。

青は何色を使うと作れる?

青と緑を混ぜるとどうなる?

「青と緑を混ぜるとどんな色になるの?」この疑問は、色彩や絵の具を扱うときに多くの人が一度は抱くものです。結論から言えば、青と緑を混ぜると、一般的に“青緑系”や“ターコイズブルー”、“シーブルー”、“エメラルドグリーン”などの幅広いニュアンスの色が生まれます。青を多くすれば深みのある青緑、緑を多くすれば明るく爽やかなミントブルーやパステルグリーンブルーに近づきます。

たとえば、シアン(青緑)の絵の具にエメラルドグリーンやビリジアンを加えると、南国の海やクリアな湖を思わせるような鮮やかなターコイズブルーになります。また、ウルトラマリンやコバルトブルーにグリーンを混ぜれば、やや落ち着きのある大人っぽいシーブルーや青緑に調整できます。さらに白を加えることでミントブルーやアイスブルーなど、柔らかくて明るい色にも仕上げることができ、春や夏のデザイン、ファッション、インテリア小物などに多用されます。

このような混色テクニックは絵画・アートだけでなく、アクセサリーや雑貨の配色、グラフィックデザインの背景色など、さまざまなシーンで重宝されています。ただし大切なことは、三原色としての“青そのもの”は他の色の組み合わせからは基本的に作ることができません。青+緑はあくまで“青緑”や“ターコイズ系”の色合いを作るための応用手法であり、純粋な青は絵の具や顔料そのものを使う必要があります。

また、緑にはエメラルドグリーン、ビリジアン、フッカーズグリーン、パーマネントグリーンなど様々なバリエーションがあり、どの緑を使うかで仕上がりの色味が大きく異なります。パレット上で少しずつ混ぜながら、自分のイメージにぴったりの青緑・ターコイズ系を追求してみてください。混ぜすぎて色が濁るのを防ぐには、使う色数をできるだけシンプルに、そして最初は必ず“少しずつ加える”のが成功の秘訣です。

青色を作るための色の一覧

青色や青系バリエーションを作るのに使える絵の具や顔料、混色の基本材料を整理してみましょう。

シアン(青緑):印刷や絵の具の三原色のひとつ。マゼンタとの混色でクリアな青、黄色との混色でグリーンに。

マゼンタ(赤紫):シアンと混ぜることで純度の高い青や青紫を作るベース。混色の自由度が高い。

ウルトラマリンブルー:やや赤みのある深くクラシカルな青色。日本画や洋画、歴史的なモチーフに多用。

コバルトブルー:明るく透明感がある青。空や水の表現、明るい風景画に最適。

プルシアンブルー:濃く深い発色の青。グラデーションや重厚な表現におすすめ。

フタロブルー:極めて高い彩度と透明度を持ち、現代アートやグラフィックに使いやすい。

エメラルドグリーン/ビリジアン:青緑系の調整やターコイズの表現に便利。

ブラック/ホワイト:明度・彩度の微調整。濃い青や水色、グレイッシュブルーにも。

その他:パーマネントグリーン、フッカーズグリーンなど独自の青緑作りにチャレンジしたいときに。

これらを単独で使ったり、組み合わせて混色することで、作品や用途に合わせた理想の青色・青緑色が表現できます。特にアートやデザインの現場では、同じ“青”でも用途やテーマによって全く異なる色味が必要になることも多いので、色見本を作っておくと便利です。

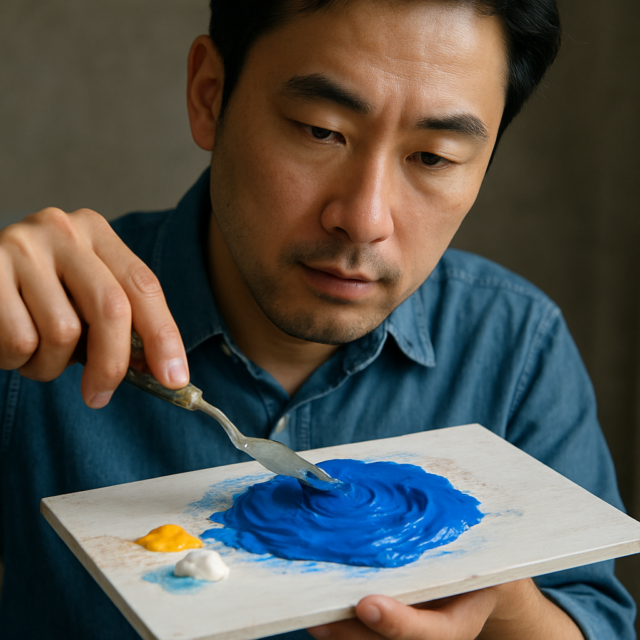

発色の良い青を作るためには

発色の良い青を作るためには、まず「絵の具や顔料の純度」「絵の具の種類」を正しく選ぶことが重要です。透明水彩であれば、絵の具の重ね塗りやにじみ効果を活かしながら、少しずつ色を重ねていくことで透明感と深みのあるクリアな青が生まれます。アクリル絵の具なら、彩度の高い青やビビッドなターコイズ、重厚なネイビーなども自在に表現できます。

混色する際には、色を入れる順番や分量にも注意しましょう。たとえば、シアンとマゼンタをよく混ぜてから、必要に応じて白を加えて明度調整をします。最初に白を多めに加えてしまうと、色の鮮やかさやクリアさが損なわれてしまうため、必ず“青やシアン+マゼンタ”をしっかり作ってから明度を調整しましょう。また、青は下地の色(紙やキャンバスの色)によって見え方が大きく変化します。白い紙なら発色が良くなり、色付きの下地ではシックな印象や深みのあるブルーが得られます。

さらに、筆のタッチや水分量、乾燥の時間によっても仕上がりは変わります。重ね塗りをしても色がにごりにくいウルトラマリンやフタロブルーなど、用途や作風に合わせて適切な絵の具を選ぶのがポイントです。発色や彩度にこだわるなら、使う水や溶剤の質(清潔な水を使うなど)にも気を配ってください。

青色・緑色の混色実験結果

実際に青と緑を混ぜてみると、どのような色のバリエーションができるのでしょうか?いくつか実験例をご紹介します。

シアン+ビリジアン:ビリジアンのクリアな緑とシアンを混ぜると、鮮やかで宝石のような青緑に。透明感と爽やかさが特徴。

青+エメラルドグリーン:やや黄味が強いエメラルドグリーンを加えると、南国リゾートや海を思わせるターコイズブルーに仕上がります。白を加えることでミントブルーやパステルグリーンブルーも。

青+少量の緑+白:ミントブルーやアイスブルー、パステル系の柔らかいブルーグリーンに。春や夏のアクセントカラーやインテリアカラーとしても重宝されます。

また、緑色の種類や比率によって同じ「青緑」でも、彩度や明度、ニュアンスが大きく変わるので、少量ずつ配合を変えて色見本を作るのが失敗しないコツです。多色を混ぜすぎるとグレーやくすみが出やすくなるため、2〜3色までのシンプルな配合から始めることをおすすめします。

補色を使った調整のテクニック

青色をさらに深みのあるシックな印象や大人っぽいニュアンスに調整したい時は、「補色」を活用するテクニックがおすすめです。色相環で見ると青の補色はオレンジ系。ほんのごくわずかのオレンジ、あるいは茶色(バーントアンバーやローアンバーなど)を青に混ぜることで、ビビッドな青の強さを抑え、落ち着いたブルーやネイビー、青グレーといったシックなトーンが生まれます。

特にネイビーブルーや群青色、影や夜空の表現など、落ち着いた表情がほしいときにこの方法は重宝されます。ただし、補色や茶系の加えすぎは色がすぐに濁ってしまうリスクもあるため、少量ずつ調整し、パレットや紙に試し塗りしながら慎重に進めましょう。また、グレーやブラックを加えて彩度をコントロールしたり、青に少量の赤を加えてパープル系のニュアンスを出すのも応用としておすすめです。

この補色テクニックは、ファッションやインテリアで流行する“くすみブルー”や“スモーキーブルー”などの絶妙な青色を作りたいときにも大活躍します。

群青色を水色と赤紫で作るには?

群青色の特徴とは?

群青色(ぐんじょういろ)は、日本だけでなく西洋絵画や伝統工芸でも高貴で気品のある色とされてきました。やや紫みのある深い青が特徴で、空や海、山並みや影、静けさや深みを表現する際には欠かせないカラーです。

日本の伝統色としても名高い群青色は、かつてラピスラズリという貴重な鉱石を粉末にして作られていました。その美しさと希少性から、宗教画や着物、陶器、現代のアートにいたるまで幅広い分野で“特別な色”として親しまれています。群青は、青の鮮やかさの中にほんのりと紫が混ざることで、独特の落ち着きや奥行き、静けさを感じさせてくれるのです。

混ぜる際の比率と注意点

群青色を絵の具で自作したい場合、「水色(青+白)」に「赤紫(またはマゼンタ)」を少しずつ加えて調整する方法がよく使われます。標準的な比率の目安は、水色4:赤紫1くらいですが、赤紫はとても発色が強いので、最初はほんの少量ずつ加えながら、パレットや紙で何度も試し塗りをしましょう。

赤紫が多すぎると群青ではなく紫寄りになってしまうため、「あと少しでちょうどいいかも?」と思うタイミングで一度ストップし、青や水色を追加して微調整するのがコツです。もっと鮮やかさを出したい場合は、水色や青を追加することで、より明るくクリアな群青に寄せることもできます。

また、使う水色の種類(ウルトラマリン、シアン、コバルトブルーなど)によっても仕上がりのニュアンスが変化しますので、自分が目指す群青のイメージに合った青系絵の具を選ぶのも大切です。群青色は重ね塗りや薄塗りでも印象が変わるので、作品に合わせて塗り方も工夫してみてください。

水色はどう準備する?

水色を自作する場合は、基本的に「青+白」を1:1、または青多めで混ぜるだけで簡単に作れます。ウルトラマリンやコバルトブルー、フタロブルーなど、青色の種類によって水色のニュアンスも大きく変わります。白を加える量が多すぎると青みが薄れてしまうため、まずは青色多めで混ぜて様子を見てください。

また、パステル調や明るく柔らかな水色がほしい場合は、白をしっかりめに加えることでミルキーブルーやアイスブルーなども表現可能です。水色ができたら、そこに赤紫やマゼンタをほんの少しずつ混ぜていき、好みの群青色に近づけましょう。水色を使うことで、群青の明るさや透明感をコントロールしやすくなります。

マゼンタでも代用可能

赤紫が手元にない場合や、もっと鮮やかで現代的な群青色にしたい場合は、マゼンタを使うのがおすすめです。マゼンタは絵の具の三原色のひとつで、紫みやピンクみのある鮮やかな発色が特徴です。

メーカーや絵の具の種類によって、マゼンタの色味や濃さに違いがあるので、最初はごく少量を水色に混ぜて様子を見てください。マゼンタは特に発色が強いので、加えすぎるとすぐに紫やピンク系に寄りがちです。自分が求める「青みの強い群青」になったところで止め、もし彩度や明るさが足りなければ水色や青を追加して再度調整します。

この方法は初心者でも失敗が少なく、さまざまなニュアンスの群青色が楽しめます。特にデザインや現代アート、イラストレーションでは、マゼンタと水色の組み合わせで個性的なブルーを生み出すことができるため、ぜひチャレンジしてみてください。

青色の種類と表現技法

濃い青の作り方

濃い青色を作るためには、まず「どんな濃い青を目指すのか」をイメージすることが大切です。たとえば、夜空のような深いネイビーブルー、重厚感のある群青色、あるいはクラシックなインディゴブルーなど、用途や目的によって「濃い青」のニュアンスは微妙に異なります。基本となる青色は、ウルトラマリンブルーやコバルトブルー、プルシアンブルーなどが代表的です。

まずは、純粋な青色をパレットにたっぷり出しましょう。次に、黒やこげ茶(バーントアンバー、バーントシェンナなど)を本当にごくごく少量ずつ筆に取り、青に混ぜていきます。この時、一度にたくさんの黒を加えてしまうと色が一気に沈みすぎ、取り返しがつかなくなります。初めての方は「米粒一粒分」くらいから始めるのが理想です。

混ぜていくうちに、「ただ暗いだけの青」ではなく「奥行きや重みのある、深みのある青」にしたい場合は、赤紫(マゼンタやバイオレット)や、場合によってはダークグリーンを極少量ずつ加えてニュアンスを調整しましょう。黒や茶色で暗さ・落ち着きを、赤紫で品のある深みや彩度を微調整できるのがポイントです。補色であるオレンジ系や茶色を微量加えることで、渋みや大人っぽさを演出できます。

このような調合によって、青一色だけでは表現できない複雑で深みのある色合いが生まれます。濃い青は、夜景の背景、静物画の影の部分、リアルな海の深い部分など、さまざまなアートやデザインで重宝される色です。さらに、絵の具の種類によっても同じ混色でも発色が大きく異なります。透明水彩で作る濃い青は、塗り重ねることで透明感のある深みが生まれ、油絵具では層を重ねることでより厚みと奥行きが加わります。

また、混色後は実際の紙やキャンバスに試し塗りをして、乾いた後の発色も確認しましょう。乾燥後は色が沈んで見えることが多いため、思い通りの濃さにしたい場合は、少し明るめに調整しておくのもコツです。青を混ぜすぎると彩度が失われやすいため、できるだけ純度の高い青色顔料をベースに、必要最小限の暗色を加えて慎重に仕上げてください。

濃い青色はファッションやインテリア、デジタルアートでも人気の高い色です。たとえば、深みのあるインディゴやネイビーは高級感や落ち着きを演出し、知的でスタイリッシュな印象を与えてくれます。アクセサリーや家具、小物などにもよく使われる定番色なので、混色技術をマスターすると日常のさまざまなシーンで役立つでしょう。

濃い青・水色などの作り方の違い

濃い青色と水色の作り方の違いは、色の明度(Brightness)と彩度(Saturation)に大きく関わります。濃い青は青色に黒やこげ茶、補色を少しずつ加えて「暗く深く」仕上げるのがポイントです。対して水色は、青に白をたっぷり混ぜて「明るく、やわらかく」するのが基本。白を混ぜる割合を多くするほど、パステル調の淡い水色やベビーブルー、スカイブルーなどさまざまな表情が楽しめます。

水色のバリエーションはとても豊富で、白だけでなく黄色やごく少量の緑を加えることで、ミントブルーやターコイズ、ティールなど清涼感のある色に展開できます。また、水色は青の種類によっても印象が異なり、シアンブルー×白なら透明感のあるスカイブルー、ウルトラマリンブルー×白なら落ち着いたパステルブルーに。

さらに、水色や薄い青を作るときには、塗る素材や紙の下地が大きく仕上がりを左右します。白い紙や明るい下地に塗ると発色が明るくなり、クラフト紙や色のついた下地の場合は水色が沈みやすくなります。広い面積に塗る場合は、面積効果で色が明るく感じやすいので、少し濃い目に作っておくのもポイントです。

このように、濃い青は重厚感や深み、静けさを演出する色として、また水色は爽やかさや透明感、明るさを表現する色として、それぞれ使い分けが大切です。作品の雰囲気やシーンに合わせて調整してみてください。

色の明度・彩度の調整で表現を変える

色の明度を調整するには、基本的には白や黒を使います。白は明度を高めて明るく軽やかにし、黒やこげ茶は明度を下げてシックで重厚な印象を作ります。ただし、黒はごく少量でも大きく色が変化するため、少しずつ足すのが鉄則です。

彩度を下げて落ち着いた色を作りたい場合は、補色やグレーを加えます。たとえば、青の補色はオレンジ系なので、少量のオレンジや茶色を混ぜると、彩度が下がってスモーキーなブルーや、最近流行のニュアンスブルーに変身します。逆に彩度の高い鮮やかな青が欲しい場合は、できるだけ純度の高い顔料同士で混色し、補色や黒は避けてください。

また、透明水彩では水分量や重ね塗りでも明度や彩度の印象が変わります。アクリル絵の具は重ねても下の色が透けにくいため、鮮やかなブルーが得意です。油絵では厚く塗り重ねることで奥行きや光沢感も表現できます。

たとえば、主役のモチーフには彩度の高い青、背景や遠景には彩度・明度を落とした青を使うことで、画面全体の立体感や奥行きが引き立ちます。明度・彩度のコントロールは色彩設計の基礎でもあるので、意識して取り入れてみましょう。

使用する絵の具の種類

青色を作るとき、使用する絵の具の種類によって仕上がりが大きく変わります。透明水彩は、薄く何度も塗り重ねることで、透明感と深みの両立ができます。水分量を調節することで発色やグラデーションが柔らかく変化し、特に空や海の表現に向いています。

アクリル絵の具は発色が強く、重ね塗りに強いという特長があります。乾きが速いため、短時間で色の重ねや修正ができ、ビビッドな青から重厚なネイビーまで幅広く対応可能です。油絵具は、乾燥まで時間がかかりますが、その分何度も色を重ねて厚みや奥行き、重厚感を表現できます。

どの絵の具も、メーカーや顔料の種類によって同じ色名でも発色が異なります。たとえば「ウルトラマリンブルー」でも、ホルベインとウィンザー&ニュートンではやや赤みや透明感が違う場合があります。できれば数種類の青を用意し、試し塗りで比べてみると理想の色が見つかりやすくなります。

また、デジタルペイントの場合はRGBやCMYKなどのカラーモデルで直接青色の数値を調整できるため、リアルの絵の具以上に自由な色作りが可能です。

明度を下げて深みを出す方法(プロの現場でも使われるコツ)

明度を下げて深みのある青色に仕上げるには、基本の青色に黒やこげ茶を本当にごく微量ずつ足していきます。黒は入れすぎるとあっという間にグレーがかった色や暗い色になり、鮮やかさ(彩度)がなくなります。したがって、調色時は少しずつ混ぜることが重要です。

より彩度を保ちたい場合や、奥行きのある濃い青を作りたい場合は、黒のかわりにダークブルーや赤紫(マゼンタ、バイオレット)を加えるのがプロのコツです。たとえばウルトラマリンブルーに少しプルシアンブルーや赤紫を加えることで、濃く落ち着きのある色を維持しつつ、渋みと複雑さを持たせられます。

また、オレンジや茶色などの補色を加えると、スモーキーでニュアンスのあるブルーやブルーグレーも表現できます。紙やキャンバスの下地色によっても見え方が異なるので、仕上がりをイメージしながら何度か試し塗りをしてください。

色を混ぜる方法の基本(実践編)

赤色と青を混ぜた場合(バリエーション豊富な紫系)

赤と青を混ぜると紫系の色が生まれますが、配合次第で非常に多くのバリエーションが作れます。青多めなら青紫(ロイヤルブルーに近い)、赤多めなら赤紫(マゼンタやラベンダー、パープル系)になります。

色の種類にも注意が必要です。たとえば、カーマインレッドとウルトラマリンブルーを混ぜれば深みのある紫に、バーントシェンナとコバルトブルーを混ぜれば温かみのあるソフトなパープルに変化します。白を足せば淡いラベンダーやパステル系の色、黒を加えればダークパープルやディープバイオレットも作れます。

初心者の方は、いきなり多くの色を混ぜず、青4:赤1程度から少しずつ赤を増やし、試し塗りで色味を確かめながら調整しましょう。色が濁らないよう、パレットや筆はこまめに洗っておくのも重要なポイントです。

黄色と青を混ぜた場合(緑の幅が広がる)

黄色と青を混ぜると緑色ができます。青の種類(シアンやウルトラマリン、コバルトブルーなど)と黄色の種類(レモンイエロー、カドミウムイエロー、イエローオーカーなど)によって、鮮やかで明るいグリーンから深いグリーン、エメラルドグリーン、ティール、ミントグリーンなど様々なバリエーションが生まれます。

青多めで混ぜるとシーブルーやディープグリーン、黄色多めだと黄緑や明るいグリーンに。さらに白を加えればパステル調のミントグリーン、黒を加えれば深みのあるフォレストグリーンにも発展します。緑の濃さや明るさ、透明感も水分量や塗り重ねで微調整できます。

配合によって季節感やテーマを表現しやすいので、春は明るい黄緑、夏はターコイズやミント、秋冬は深いグリーンやブルーグリーン…など、季節やイメージで色作りを楽しんでみてください。

白色で調整する方法(明度・柔らかさ・応用力抜群)

白はどんな色でも明度を高めて柔らかく優しい雰囲気にしてくれる万能色です。青に白を少しずつ加えると、水色やスカイブルー、パステルブルーなどの明るいブルーが簡単に作れます。白を多めに混ぜれば、アイスブルーやベビーブルー、ミルキーブルーなど、淡いブルー系のバリエーションも豊富です。

白を加える際は、塗る素材や下地の色にも注意しましょう。紙が白ければ少ない白でも明るく発色し、クラフト紙などの色付き下地だと白の量を多めにする必要があります。また、同じ水色でも使う青色の種類によって透明感や明るさが変わるので、実際に混ぜて試してみるのがおすすめです。

色の比率を調整する(混色で理想の色を作るための基本)

混色で重要なのは「濃い色はごく少量ずつ」「薄い色や明度調整は多めでもOK」というバランス感覚です。黒やこげ茶、赤紫など濃い色は本当にちょっとずつ足してパレットや紙で発色をチェックしてください。色を混ぜすぎると、鮮やかさが失われたり濁ったりする原因になります。

また、同じ色でもメーカーや顔料によって発色や混ざり方が違います。いつも同じ青ができるとは限らないので、調色のたびに色見本を作る習慣をつけると、再現性が高まり理想の色をいつでも作れるようになります。混色がうまくいかない場合は、筆やパレットが他の色で汚れていないかも確認してください。

混ぜる際の比率と注意点(失敗しないためのコツ)

色を混ぜるときの最大のポイントは「2~3色までに絞ること」と「少しずつ足すこと」です。特に、黒や補色(オレンジや茶色など)は、ほんの少しでも色が激変するので要注意。どの段階でも必ず試し塗りをして、乾いた後の色もチェックしましょう。

また、混色は「正解」がなく、その人の好みや作品によってベストバランスが異なります。たくさんの色を混ぜすぎると彩度が落ちてグレーがかることが多いので、まずはシンプルな組み合わせで理想の色に近づけ、必要に応じて微調整を加えるのがおすすめです。

失敗を恐れずにいろいろな配合を試し、「自分だけの青」を見つけるのが混色の最大の楽しみ。プロも日々試行錯誤を繰り返しているので、気負わず自由な発想で色作りを楽しんでください。

色の作り方レシピ・歴史と科学

シアンとマゼンタの混色

青色を“ゼロから作る”場合、もっとも理論的かつ現代的な方法が「シアン(青緑)」と「マゼンタ(赤紫)」を混ぜるテクニックです。これはプリンターのインクや色彩理論でも採用されている基本原理で、混ぜる比率や濃度によって青から青紫、ターコイズ系の青まで幅広く調整できます。シアンを多く、マゼンタを少なめにすると澄んだ明るいブルー、マゼンタをやや多めに加えると深みのあるディープブルーや群青寄りの青も表現できます。

この組み合わせは、アクリル絵の具やポスターカラーなど、混色性能の高いメディウムで特に美しい発色を見せます。コツは「一度に混ぜすぎず、少しずつ比率を調整する」こと。特に水彩では、水分の多さで色の透明感が大きく変わるため、最初は少量のシアン・マゼンタから混ぜ始めて、目的の色味に近づけていきましょう。絵の具の種類やメーカーによって発色が異なるので、事前に試し塗りをしてベストな配合を見つけてください。

黒色を加えることで得られる青(深みとニュアンスの演出)

既存の青に黒をほんの少量ずつ加えることで、濃いネイビーブルーや重厚なインディゴ、夜空のようなディープブルーに変化します。黒は発色が非常に強いので、最初は「米粒より少ない」くらいから少しずつ足すのが安全です。黒の入れすぎは一気にグレーや黒に近い色になるため、目的の深みが出たらそれ以上は加えないよう注意しましょう。

黒だけでなく、バーントアンバーやバーントシェンナなどのダークブラウンを混ぜる方法もおすすめです。青に温かみが加わり、より柔らかくナチュラルな濃い青になります。また、青に赤紫(バイオレットやマゼンタ)をほんの少し加えると、彩度を保ちながら深みを増すことができ、特に群青色やロイヤルブルー系を目指すときに有効です。

青色系の色合い一覧(使い分けガイド)

スカイブルー:青+白。明るく爽やかで透明感があり、空や水面に最適。

ターコイズブルー:青+少量の緑や黄色。南国の海や宝石を思わせる爽やかな青緑。

ネイビーブルー:青+黒。落ち着きと重厚感、制服やスーツでおなじみの濃い青。

インディゴブルー:青+黒+ごくわずかな赤紫または茶色。深くクラシカルな印象。

コバルトブルー:鮮やかで純度の高い青。空・水・ガラス表現に最適。

ウルトラマリンブルー:やや赤みがあり、深みと透明感を両立。日本画や西洋画で定番。

プルシアンブルー:くすみのある深い青。風景画や影色、重厚な雰囲気に。

セルリアンブルー:緑みを帯びた明るい青。自然な空や水にピッタリ。

群青色:青+赤紫またはバイオレット。気品と落ち着きのある伝統色。

それぞれ、混ぜる色の分量や順序、絵の具のメーカーによって微妙に表情が異なります。用途や作品のテーマに合わせて選びましょう。

紺色やターコイズブルーの色調整

紺色を作るには「青+黒」が最も基本ですが、黒を入れすぎると暗くなりすぎたり彩度が落ちてしまいます。少し赤紫(マゼンタやバイオレット)、またはバーントアンバーを加えることで、上品で柔らかい紺色に仕上げることができます。茶色系を使うと温かみが出るので、柔らかい印象を演出したい時に有効です。黒は「青:黒=5:1」程度から試し、少しずつ増減して調整しましょう。

ターコイズブルーは「青+白+黄色」が基本レシピです。青と白を1:1で混ぜて水色を作り、そこに黄色や緑をほんの少しずつ加えていきます。黄色が多すぎるとグリーンに寄りすぎるので、ごくごく微量ずつ調整するのがコツです。コバルトブルーやシアンブルーなど、もともと明るく鮮やかな青をベースにすると理想のターコイズが作りやすくなります。

乾いた後の色の変化にも注意しましょう。特に水彩やアクリルは、乾燥時に明るさや色味が変わりやすいので、試し塗りを何度か行って本番に臨むのが安心です。

紺色は「深みと落ち着き」がカギ(応用とプロ技)

紺色(ネイビーブルー)は、濃い青にごく少量の黒や茶色を加えることで簡単に作れます。加える黒が多すぎると青の美しさが損なわれてしまうため、「あと一歩」のところで止めておくのがプロのコツです。また、作品の雰囲気に合わせて、ほんの少しだけ赤紫やバーントシェンナ(こげ茶)を足すと、ぐっと柔らかく落ち着きのある紺色が完成します。

紺色は制服・スーツ・和服などにもよく使われる伝統的な色で、「信頼感」「上品さ」「落ち着き」「知性」などの印象を持たせることができます。重ね塗りやグラデーションで深みや奥行きを出すのもおすすめです。

青色の歴史と科学

青色の考古学的背景(古代から現代まで)

青色は、人類の歴史において特別な意味と価値を持ってきました。古代エジプトでは紀元前3000年頃から「エジプシャンブルー」という人工顔料が作られ、神殿の装飾やツタンカーメンのマスクにも使用されていました。また、青は「神聖」「永遠」「知恵」の象徴として珍重され、権力や宗教と深く結びついていました。

ギリシャやローマ時代には、天然のラピスラズリを砕いて作るウルトラマリンブルーが高価な宝石・顔料として流通し、美術品や貴族の衣装に使われる「贅沢の極み」とされていました。このラピスラズリは、アフガニスタン産のものが特に高品質で、中世ヨーロッパの宗教画では聖母マリアの衣の色としても使われています。

中国でも青磁や藍染めが発展し、日本には奈良時代に伝わり、青は高貴で格式のある色として宮廷文化や寺院建築に定着しました。青の顔料は貴重であり、時に金よりも高価に取引されることもあったほどです。

日本における青色の発展(伝統色と技法)

日本の伝統色において、青は「藍色」「群青」「浅葱色」など豊富なバリエーションがあります。藍染めは平安時代から広がり、江戸時代には「ジャパンブルー」と呼ばれるほど庶民に根付いた色となりました。藍染めの技法は農民や職人の衣服から火消しの装束、さらには武士の甲冑まで幅広く用いられ、清潔さや強さ、粋といった日本独自の美意識と結びつきました。

また、群青(ぐんじょう)は中国から伝来し、仏教絵画や屏風、能装束などに使用された高価な顔料です。明治時代以降、化学合成顔料が普及したことで、手軽に多彩な青色を使えるようになりましたが、天然顔料の持つ温かみや深みは今でも多くの人を魅了し続けています。

青の着色料の歴史(宝石から合成顔料まで)

青の着色料は、天然鉱物のラピスラズリから始まり、やがて「プルシアンブルー」や「インディゴ」などの合成顔料へと発展しました。中世ヨーロッパでは、ウルトラマリンブルーは金と同等の価値を持ち、王侯貴族の調度品や宗教画にのみ使用が許されていました。18世紀にはドイツで「プルシアンブルー」が偶然発見され、これが広く普及することで青色の表現が一般にも広がりました。

現代では、化学合成による顔料や染料が数多く開発され、食品や衣料、デジタルペイントまで用途が多岐にわたります。特にファッションやインテリアでは「青のバリエーション」がデザインのトレンドとなっており、身近な存在となっています。

青色の魅力と文化的背景

青色は「冷静」「清潔」「知性」「安心感」「信頼」など、ポジティブなイメージを与える色です。空や海、宇宙を連想させる広がりや神秘性、無限の可能性といったイメージも強く、多くの文化や宗教で「特別な色」とされています。

現代アートやデザインでも、青色は空間を広く見せる効果や、穏やかで落ち着いた雰囲気を生み出すために活用されています。日本の伝統色からヨーロッパの名画まで、青色は時代や国境を越えて「美しさ」「象徴性」「物語性」を伝える役割を担ってきました。

青の魅力は、決してひとつの表現にとどまりません。混色や顔料の歴史を知り、現代の技法や文化的意味まで理解することで、あなたの作品や生活にもきっと新しい彩りとインスピレーションを与えてくれるでしょう。

絵画での青色の活用方法

水彩・油彩における青色の使い方

青色は、絵画において最も表現の幅が広く、かつインパクトを与える重要な色のひとつです。特に水彩画では、青は空・水・遠景などに欠かせません。透明水彩では、水分量や重ね塗りを変えることで、同じ青でも淡く透けるようなスカイブルーから、幾重にも塗り重ねた深いインディゴブルーまで、多彩な表現が可能です。紙の白を活かしながら色をのせることで、清涼感や広がりを感じさせる青を描くことができます。

また、グラデーションを意識して複数の青をつなげることで、空の時間帯や水面の反射の変化、あるいは幻想的な雰囲気まで繊細に演出できます。青は他の寒色系と混ぜたり、黄色やピンク系と合わせることで、豊かな色彩世界を作り出せるのも魅力です。

油彩画では、青の重ね塗りや厚塗りの効果が顕著に出ます。プルシャンブルーやウルトラマリンブルー、コバルトブルーなどの顔料は、何層にも重ねていくことで奥行きや重厚感、光のきらめきまでも表現できます。油彩特有のツヤや光沢と相まって、青は静けさや神秘性、またときにドラマチックな効果を生み出します。暗い背景や影に深い青を使うことで画面全体に引き締まった印象を与えるほか、補色のオレンジやイエローとの対比で青を主役に引き立てることもできます。

色彩理論に基づく青の応用技法

青は色彩理論上、寒色系に属し、空間を広く見せたり、奥行きや静けさ・冷たさを演出する効果があります。背景や遠景に青を使うと「遠近感」が強調され、手前の暖色系のモチーフとのコントラストが明快になります。特に青とオレンジ、青と黄色など、補色や近似色の組み合わせは色同士を引き立て合い、画面にメリハリを生み出します。

青は心を落ち着かせるだけでなく、神秘的・知的・クールな印象をもたらし、静物画やポートレート、抽象画でも多用されます。色の彩度や明度を調整することで、爽やかにも重厚にも、幻想的にも表現できるため、作者の意図やテーマによって使い分けることができます。

また、青に白を加えれば希望や清潔感、黒や補色を加えることで緊張感や深みを加えるといった心理的効果を意識することで、アートの訴求力が大きく高まります。青は単体でも力を持つ色ですが、他の色との組み合わせや構成次第で、観る人の感情や視線を巧みにコントロールできる万能色です。

青色を使った代表的なアート作品(美術史・名画の事例を交えて)

青色が主役となるアート作品は数多くあります。例えば、ゴッホの『星月夜』はウルトラマリンとコバルトブルーの重ね塗りによる幻想的な夜空が印象的です。ピカソの「青の時代」の一連の作品では、青が「孤独」「哀しみ」「静けさ」を象徴する色として使われ、人間の内面を深く掘り下げた名画となりました。

さらに、印象派のモネやルノワールは、湖や川、空などの自然描写に多様な青を使い分けており、淡いスカイブルーから深い青緑まで、光や空気感を巧みに表現しています。現代アートでも、イヴ・クラインは独自開発の「インターナショナル・クライン・ブルー(IKB)」で、青そのものをアートの主役に据えました。

このように、青は古今東西の名画で「感情」「物語」「空間」「時間」といったテーマの象徴として活躍し続けています。

日本の藍染と「ジャパンブルー」(歴史・文化の観点から)

日本独自の青の文化といえば「藍染め」が有名です。藍の葉から発酵抽出した天然染料を用いる藍染めは、奈良・平安時代から伝わり、江戸時代には庶民の生活着や仕事着、さらには火消しの装束にまで広く使われました。深く落ち着きのある藍色は「清潔」「強さ」「誠実」の象徴とされ、世界的にも「ジャパンブルー」と呼ばれるほど日本の青色文化の象徴となりました。

現代でも、藍染めは伝統工芸やファッションとして再注目され、ナチュラルな風合い・抗菌性なども評価されています。天然染料ならではの経年変化や、使い込むほど味わい深くなる藍色は、合成染料では得られない魅力のひとつです。

色のシミュレーション

青色を作るための比率シミュレーション

混色で理想の青色を作るには、配合比率のシミュレーションが重要です。たとえば、シアンとマゼンタを「50:50」で混ぜると標準的な青に、シアン多め(70:30)だとターコイズ寄り、マゼンタ多め(30:70)だと青紫に近づきます。同じように、青と白を「1:1」で混ぜれば水色、青3:白1ならやや濃いスカイブルーになります。

この比率を少しずつ変えて試し塗りを繰り返すことで、微妙なニュアンスの違いを直感的に理解できるようになります。青に黒や補色を加える場合も、初めは「青5:黒1」や「青10:補色1」程度から始め、乾燥後の色味も確認してみてください。

発色の調整シミュレーション(実践ポイント)

発色は、混ぜる色だけでなく、光源や紙質・素材・重ね塗りの順序によっても大きく変わります。自然光の下では鮮やかに見えた青が、白熱灯やLED下ではくすんだ印象になることも多いです。

また、紙やキャンバスの下地が白か、色付きかによっても発色が異なります。透明水彩では紙の白を活かすことで発色が明るくなり、アクリルや油彩は厚塗りで下地色が隠れやすくなります。試し塗りの際は、実際に飾る場所や照明を想定して観察することも大切です。

重ね塗りの回数や順番を変えるだけでも、同じ青系顔料でも深み・透明感・鮮やかさが全く異なる仕上がりになります。複数パターンを比較して、自分好みの発色や質感を探ってみましょう。

無料の色シミュレーションツール(活用法・応用例)

近年は、オンラインの色シミュレーターやアプリが多数公開されています。たとえば、カラーピッカーやRGB/CMYK値を自由に調整できるウェブツール、Adobe PhotoshopやProcreateなどのデジタルペイントソフトにも「色の混色」や「シミュレーション」機能が備わっています。

これらを活用すると、絵の具やインクを使わずに理想の青色を画面上でシミュレーションできるため、試作や配色検討、作品の色設計に非常に便利です。特に初心者やデジタルクリエイターにとっては、失敗や材料の無駄を減らせるメリットも大きいでしょう。

また、オンラインで配色パターンを保存・共有できるサービスも多いので、実際の混色実験の参考資料として活用してみてください。

天然染料の良さと注意点(伝統色を楽しむために)

藍染めやバタフライピー、紫キャベツなど、天然由来の青色染料・色素には「自然なやわらかさ」「経年変化」「環境へのやさしさ」といった魅力があります。化学合成染料にはない、独特の奥行きや温かみ、発色の微妙な違いはハンドメイドやクラフト作品でも人気です。

ただし、天然染料は「色落ちしやすい」「紫外線や湿度に弱い」「発色が素材やタイミングによってブレやすい」などの特徴もあります。長持ちさせるには、直射日光や高温多湿を避けて保存すること、色止め剤や定着剤を使うなどの工夫が必要です。

また、天然色素は時間とともに色味が変化する場合もあり、その変化そのものを「味」として楽しむのも伝統色の醍醐味と言えます。

青色の保存方法

水彩絵の具の保存法

水彩絵の具をきれいな状態で長く使い続けるためには、適切な保存方法がとても重要です。まず、絵の具が乾燥してしまうと、次に使うときに溶けにくくなったり、ひび割れやカビの原因になってしまうことがあります。使用後はパレットやチューブの口についた絵の具をしっかり拭き取り、できるだけ密閉できる容器に入れて保管しましょう。パレットの上に余った絵の具は、乾く前にラップをかけたり、密閉タッパーにパレットごと入れておくと、次回もスムーズに使えます。また、直射日光や高温多湿を避け、できれば涼しく風通しの良い場所で保管してください。長期間保存する場合は、ごく少量のグリセリンを混ぜておくと、絵の具が柔らかくなりやすく、乾燥も防げます。

混色後の青色の保存法

アクリル絵の具や油絵の具で混色した青色を長く保存したい場合は、密封できる容器や専用の保存ケースが役立ちます。アクリル絵の具は乾燥が早いので、パレット上で余った分は密閉容器に移し、必要なら水を1〜2滴加えて密閉すると乾燥を遅らせられます。油絵の具の場合は、空気を遮断できるアルミホイルや食品用ラップでパレットごと包み、密閉できる袋や容器に入れると数日〜1週間ほど状態を保てます。特に油絵の具は、冷暗所に保管し、必要に応じて専用の保存液を使うことでさらに長持ちします。混色した青色を再現するために、混色比率やレシピをメモしておくと、同じ色を作りたい時に便利です。

食用青色の保存ポイント

食紅や天然色素で作った青色を保存する場合は、食の安全にも十分注意する必要があります。作った青色は必ず密閉できる小さな容器に入れ、冷蔵庫で保存します。特に水分が多い液体タイプは、時間が経つと色素が沈殿しやすいので、使う前にしっかりかき混ぜましょう。冷蔵保存の場合でも1週間程度で使い切るのがベスト。長期間保存したい場合は、小分けして製氷皿で凍らせ、必要な分だけ解凍して使う方法も便利です。また、添加物の入っていない天然素材由来の青色は、酸や熱に弱いので保存環境や使用前のチェックが大切です。

青色作成のコツとレビュー(体験・失敗談・Q&A)

成功した実験のレビュー(実践から学ぶ)

シアンとマゼンタの混色で作った青色は、透明感がありながらも発色の良い美しいブルーが得られました。水彩絵の具で、まずシアンをたっぷりパレットに出し、そこへマゼンタを少しずつ加えていくと、明るい青〜深い青まで理想のグラデーションが生まれます。特に、何度か塗り重ねていくことで色に奥行きが出て、自然な空や海の表現に最適な青が完成しました。アクリル絵の具の場合も、シアン+マゼンタの配合は鮮やかなブルーになりやすく、白を加えると爽やかなスカイブルー、黒を加えると深みのあるネイビーブルーへと幅広く応用できました。

初心者が知っておくべき青色作成法(基本の心得)

混色初心者の方は、まずは「シンプルな配合」からスタートするのが失敗しにくいコツです。たとえばシアンとマゼンタを1:1で混ぜてみて、そこから少しずつどちらかを足して青みや紫みを調整しましょう。また、青に白を加えれば水色、黒を加えれば濃い青、緑や紫を加えればニュアンスの異なる青系に。加える色は「ほんの少量ずつ」がポイントで、一度に混ぜてしまうと元の青が壊れやすいので慎重に調整しましょう。混色した色は乾燥後に見え方が変わるため、試し塗りをしてから本番に使うのがおすすめです。

また、複数メーカーの絵の具で同じ配合を試すことで、発色や混ざり方の違いを楽しむことができます。色ごとの個性を比べながら、自分だけの「理想の青」を見つけてみてください。

混色の失敗談と対策(よくあるミスとその解決法)

失敗例として多いのは、黄色や黒を加えすぎてしまい、青がくすんだり緑っぽくなってしまうパターンです。特に、黄色はごく少量でも青に強く作用するので「本当に少しずつ」混ぜることが大切です。黒を加えすぎるとグレーに近づき、青らしさが消えてしまうこともあるため注意が必要です。

対策としては、混色するたびにパレットの端や試し紙で小さく混ぜて、イメージに近い色になってから本番で使うこと。失敗してしまった場合も、諦めずに白や他の青を加えたり、別の用途に使い回す工夫をしてみましょう。混色は「正解」がない世界なので、チャレンジを重ねることで色彩センスや応用力が身につきます。プロも日々試行錯誤しているので、臆せずいろいろな組み合わせを楽しんでください。

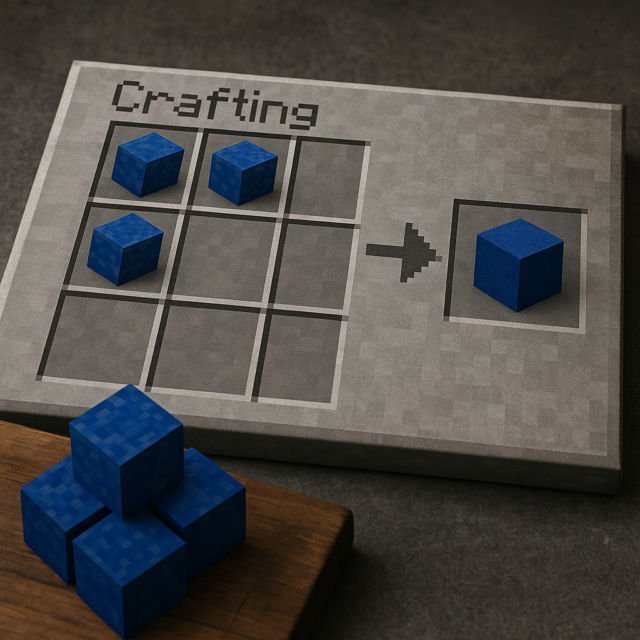

マインクラフトでクラフトする青色の方法

マインクラフトで青色の染料を作るには

マインクラフトの世界で「青色の染料」を自分で作りたい場合、基本となるのは「ラピスラズリ」という美しい青い鉱石を入手することです。ラピスラズリは現実の鉱石と同じように、マインクラフトでも地下深くにしか存在しないため、まずは地下探索の準備から始まります。探索の際は必ず鉄以上のツルハシを持っていきましょう。石のツルハシで採掘してしまうと、せっかく見つけてもラピスラズリを手に入れることができません。また、ラピスラズリはY座標(高さ)0〜32付近で見つかることが多く、ダイヤモンドの探索とも相性が良いです。

地底を探索してラピスラズリの鉱石を発見したら、鉄・ダイヤ・ネザライトなど十分な強度のツルハシで掘り当てます。「幸運」エンチャントのついたツルハシなら、一度により多くのラピスラズリが入手できるので効率アップに欠かせません。ラピスラズリを集めたら、インベントリや作業台を開いてラピスラズリをクラフト欄に置くだけで、簡単に「青色の染料(ブルーダイ)」を作ることができます。1つのラピスラズリ鉱石で複数個の染料が手に入るので、ストックを作っておくとさまざまなアイテム作りにすぐ活用できます。

マインクラフトのバージョンや導入しているModによっては、バタフライピーやコーンフラワーといった青色の植物をクラフト素材にして染料が作れることもあります。コーンフラワーは草原バイオームなどで簡単に見つかりやすく、直接クラフトするだけでブルーダイができます。初心者は、まずはラピスラズリ探しから、慣れてきたらコーンフラワーなど他の素材も試してみると、青色のバリエーションも広がります。

マインクラフトで染料の使い道と活用方法(応用編)

作った青色の染料(ブルーダイ)は、マインクラフトのクラフトや建築の世界で大活躍します。もっとも身近なのは「羊」の毛を染めること。青色の染料を手に持って羊に使うと、その場で羊の毛が美しいブルーに変化し、ハサミで刈り取れば青い羊毛が手に入ります。青い羊毛は建築用ブロックとしてだけでなく、ベッドやカーペット、旗(バナー)の素材としても幅広く使われます。

また、青色の染料は「ガラス」や「テラコッタ」「コンクリートパウダー」など、多様なブロックの色付けにも使われます。青いガラスや青いステンドグラスは、海底神殿や近未来的な建物、プールやアクアリウムなどの建築で大変重宝されます。旗に染料を重ね塗りすれば、オリジナルの模様やエンブレムも作れます。加えて、青色の染料は「シアン」や「紫」など他の染料と組み合わせて、さらにバリエーション豊かな色合いに発展させることもできます。

シュルカーボックスや皮の防具(レザーアーマー)なども、青色の染料で好きなカラーに染められます。チーム分けやロールプレイ、テーマ建築などで「青」をアクセントに使うことで、世界観や個性がぐっと広がります。作った染料は、プレイヤーの拠点や倉庫でストックし、必要なときにすぐ使えるように整理しておくと便利です。

注意点と効率的な採掘のコツ

ラピスラズリは地下資源の中でもやや希少な鉱石なので、効率良く集めるには計画的な採掘が必要です。探索する際は、まず食料や松明、複数本のツルハシをしっかり用意しましょう。地下は暗く迷いやすいので、道しるべとして床や壁に松明を定期的に置きながら進むのがポイントです。また、溶岩や水に注意しながら、できればダイヤモンドと同じ深さで支線掘り(ブランチマイニング)をするのがおすすめです。

「幸運」や「効率強化」エンチャントが付いたツルハシを活用すれば、1度の採掘でより多くのラピスラズリや他の鉱石が手に入りやすくなります。集めたラピスラズリは、アイテムとして消費しやすいため、クラフトする分とストック分を分けて管理しておくと良いでしょう。インベントリがいっぱいになった時は、チェストやシュルカーボックスに余裕を持たせ、荷物があふれないように注意してください。

また、冒険で複数人プレイをしている場合は、役割分担やチャットでの連携も大切です。「誰がどこに何個ラピスラズリをストックしたか」などを共有しておけば、チームでの建築やプロジェクトもスムーズに進みます。マインクラフトの青色染料は装飾やファッション、ゲーム内のイベントやミニゲームでも幅広く使える万能素材ですので、採掘・クラフト・管理までトータルでマスターしましょう。

ネイルやキャラ弁で映える青色

ネイルでの青色の活かし方(実践的・季節別アイデア付き)

青色はネイルデザインの世界でも「唯一無二」の魅力を放つ色であり、季節ごと・イベントごとにアレンジの幅が無限大に広がります。春や夏には明るく透明感のある水色やマリンブルーを取り入れることで、さわやかでフレッシュなイメージが演出できます。ラメやホログラム、シェルパーツと組み合わせて、波や空、クリアな氷をイメージしたサマーネイルも大人気です。

秋冬には、深みのあるネイビーやインディゴ、スモーキーブルー、グレイッシュな青を取り入れることで、落ち着きや大人っぽさ、知的でクラシカルな雰囲気が強調されます。ゴールドやシルバー、パール調のアートと合わせれば、パーティーやイベントにもぴったりな高級感がプラスされます。青系のネイルは、同じ「青」でも配合する白や黒、グレーのバランスを変えることで、シーンやファッションに合わせた無限のバリエーションが楽しめます。

また、ワンポイントでブルーを使うだけでも指先に透明感やアクセントが生まれます。フレンチネイルの先端だけ青にしたり、グラデーションでベースから先端にかけて色を変えたり、ネイルシールやストーンで星空や夜景を表現するデザインも人気。シンプルなワンカラーネイルから、凝ったアートまで、ブルーはどんなスタイルにも調和します。

さらに青色は、「仕事や学校でも使える」「オフィスカジュアルにも馴染む」落ち着いたトーンや、シンプルなデザインにも向いているため、TPOを問わず活用できる万能色です。清潔感・誠実さ・知的さといった好印象も与えやすく、自分らしい個性を演出したい方にもおすすめです。

キャラ弁に使える青のアイデア(お弁当の映え・実用的ヒント)

キャラ弁(キャラクター弁当)に青色を取り入れるには、工夫と安全性への配慮が不可欠です。日本のお弁当文化では、青は食欲を抑える色とも言われるため、全体を青一色にせず「アクセントカラー」として使うのがコツ。たとえば、星型や魚型、雲の形の青い寒天やゼリー、青いご飯(バタフライピーや食紅で炊飯)、青く着色したチーズや卵白などを、キャラクターの服や目、帽子、小物、海や空の背景として使用します。

青い食材は「天然色素」と「合成食紅」の両方が使えますが、できるだけ食品添加物の少ない天然素材(バタフライピー、紫キャベツ+重曹など)を選ぶと安心です。天然色素は酸や加熱で色が変化しやすいため、食材を着色するタイミングや保存方法に注意しましょう。青いゼリーやジュレは、型抜きしてキャラの飾りやアクセント、透明感を出したい部分に使うと彩りがぐっと豊かになります。

また、お弁当のメインパーツとしてではなく、ワンポイント・部分的な使い方がキャラ弁では映えやすくなります。たとえば「夜空と星」「青い帽子」「おさかな」「水辺」「お花畑の空」などの演出にぴったりです。チーズやはんぺん、薄焼き卵なども青く着色して、切り抜きや型抜きで細工をすれば、より表現の幅が広がります。

実際に作ったキャラ弁は、写真映えもしやすく、SNSでの発信や子どもの誕生日・運動会などのイベントにも大活躍。青色のバリエーションや組み合わせ次第で「夏の海」「冬の夜空」「星の王子さま」「アニメやゲームキャラ」など、テーマ性の強いお弁当を簡単に演出できます。

テーマに合わせた演出がカギ(青色を使うときの上級テクニック)

青色は、テーマや季節・イベントに合わせて演出することで、グッと印象的な作品に仕上がります。ネイルでは夏はパステルやクリア系、冬はネイビーやグレイッシュ、秋はくすみ系ブルーやターコイズ、春はベビーブルーやアクアなど、テーマやファッションに合わせて使い分けるとおしゃれ度が大幅にアップします。

キャラ弁でも、七夕・クリスマス・お花見・運動会など、イベントごとに空や夜空、海や湖、雪や氷のイメージを青で表現すると季節感や物語性が生まれます。お弁当全体の彩りや栄養バランスも意識しながら、青色をアクセントとして使うことで、より印象的で完成度の高いキャラ弁が完成します。

また、青色は他の色と組み合わせてグラデーションやマーブル、バイカラー、モチーフ使いにすることで、より自由な発想で個性的なデザインが楽しめます。テーマやシーンを考えながら、バランス良く青色を取り入れることが、プロや上級者が実践しているワンランク上のテクニックです。

青色の作り方 FAQ

Q:青色は何色を混ぜれば作れますか?

A:絵の具や染料の世界では、青色は「三原色(原色)」の一つなので、厳密には他の色を混ぜても純粋な青は作れません。よく「緑と紫」「黄と黒」「赤と緑」など色々な説がありますが、どの組み合わせも“鮮やかな青”にはならず、グレーやくすんだ色になることが多いです。色彩理論では、シアンとマゼンタを混ぜると“青に近い色”が作れることもありますが、それでも顔料や絵の具の特性上、本物の青の純度や鮮やかさは再現が難しいです。理想の青色を表現したい場合は、やはり専用の青い絵の具や顔料を用意するのがベストです。

Q:ブルーの色はどうやって作るの?

A:ブルーは「青色」と同義で、三原色の一つです。既存の青い絵の具やインクをそのまま使うのが基本です。もし“明るいブルー”が欲しいときは青に白を加えて水色やライトブルーに、“深いブルー”が欲しいときは青に黒や赤紫(バイオレット、マゼンタ系)を少しずつ加えていきます。また、透明水彩やアクリル絵の具では、重ね塗りや水分量を調整することで、透明感や明るさ、深さのバリエーションを作ることもできます。

Q:濃い青色を作るにはどうしたらいい?

A:濃い青色を作るには、青色の絵の具に黒やこげ茶、赤紫などの“濃い色”を極少量ずつ混ぜていく方法が一般的です。ただし、黒や茶色を入れすぎると色がくすみやすいので注意が必要です。より深みや奥行きを出したい場合は、赤紫や補色(オレンジ系や茶色)をほんの少しずつ加えることで、複雑でニュアンスのある濃い青が生まれます。透明感を残したい場合は、水彩絵の具の特性を活かして薄く重ね塗りするのもおすすめです。

Q:青色の絵の具がないときはどうしたらいい?

A:どうしても青色の絵の具がない場合、水色・紺色・藍色など“青に近い色”を代用することは可能です。たとえば、水色を濃く、紺色や藍色を明るく調整することで青の雰囲気を作ることができますが、鮮やかな“純青”は再現できません。また、食紅や天然素材(バタフライピー、紫キャベツ+重曹など)で青色を表現することもできますが、顔料の青とは発色が違うため、用途に応じて使い分けましょう。

Q:混ぜて青が作れるのはなぜ?他の色ではできないの?

A:三原色(シアン・マゼンタ・イエロー)理論では、シアンとマゼンタを混ぜると青や紫に近い色が生まれます。ただし、この“混色でできる青”はインクやプリンター、デジタル色彩の領域が主です。絵の具や顔料では“純青”は作れません。他の色同士(たとえば緑と紫)を混ぜても、青の鮮やかさや透明感は絶対に生まれません。これは三原色が「どの色からも作れない=最初からあるべき色」だからです。

Q:青色の作り方で失敗しないコツは?

A:混色で失敗しやすいのは、濃い色(黒・補色・茶色など)を入れすぎて彩度が落ちたり、たくさんの色を混ぜてグレーっぽくなったりするケースです。コツは「混ぜる色は2~3色までに」「濃い色は本当にごく少量ずつ加える」「都度、試し塗りをする」こと。また、使う筆やパレットが他の色で汚れていると、意図しない色になりやすいので、清潔な道具を使いましょう。理想の青に近づけるには、一度にたくさん混ぜず「少しずつ」「何度も微調整」を繰り返すのが鉄則です。

Q:食紅や天然素材で青を作りたい場合は?

A:食紅を使う場合は「食品用」のブルー食紅(合成、またはガーデニアブルー、バタフライピーなどの天然素材)を使います。バタフライピーや紫キャベツ+重曹を使えば安全で鮮やかな青が得られますが、酸や熱で色変化が起きやすいため、お菓子や料理ではタイミングや分量を工夫しましょう。工作用や画材用の絵の具は食用不可なので、必ず用途に合った素材を選んでください。

Q:マインクラフトで青色の染料はどう作る?

A:マインクラフトの世界では「ラピスラズリ」や「コーンフラワー」などをクラフトすることで青色の染料(ブルーダイ)が作れます。ラピスラズリは地下の鉱石として採掘し、クラフト欄でそのまま染料に変換可能です。青色の染料は羊の毛やベッド、ガラス、旗などの色付け、さらには他の染料との混色でシアンや紫など様々なカラーバリエーションにも使えます。ラピスラズリは希少なので、幸運付きツルハシで効率よく集めましょう。

Q:青色をきれいに表現するための一番のポイントは?

A:きれいな青色を表現したいときは、「できるだけ純度の高い青色顔料をベースに、混色は最小限にする」ことです。濁りやくすみを防ぐには、混ぜる色の数を減らし、道具もこまめに洗い、発色の違いを試し塗りで確認しながら進めましょう。青色は絵画・ネイル・クラフト・キャラ弁・デジタルアートなど幅広い分野で大活躍の万能色。自分好みの青を見つけて、自由な発想で表現を楽しんでください。

【まとめ】

青色の作り方まとめ

青色は、私たちの暮らしやアート、デザイン、ファッション、料理、科学、そしてデジタルの世界まで、あらゆる分野で大きな存在感を放つ色です。その魅力は“空や海のような癒しや爽やかさ”“深みのある知的なイメージ”“伝統や文化との結びつき”など、シーンによって多様です。本ガイドでは、そんな青色を「自分の手で作る」「理想の青を表現する」ための知識とテクニックを、初心者でもわかりやすく最大限に詳しく解説してきました。

まず、青色は色材(三原色)の世界で「混ぜて作ることのできない基準色」であることが重要なポイントです。青はシアン・マゼンタ・イエローの三原色のひとつであり、他の色を混ぜて完全な青を再現することは基本的にはできません。そのため、絵の具や顔料で理想の青を表現したいときは、まず「青」そのものの絵の具を用意しておくことがスタート地点となります。

一方で、シアンやマゼンタなど近い色を混ぜて“青に近いニュアンス”を生み出したり、青をベースにして白や黒、赤紫、緑、黄色、こげ茶などを足して様々な青系の色(水色・濃い青・群青・ターコイズ・紺・パステルブルーなど)を表現する調合もアートや工作の現場で活躍します。配合比率や使う顔料の種類、下地や塗り重ね、水分量、光源などによっても色味は大きく変化するため、試し塗りと微調整のプロセスがとても大切です。

青色の特性や混色技術を身につければ、季節感のある作品や自分だけのオリジナルカラー、イメージやテーマに合った色表現がぐっと広がります。色彩理論・補色や明度・彩度のコントロールを取り入れることで、アートだけでなくネイルやキャラ弁、クラフト、デジタル制作でもより自由で個性的な表現が可能となります。

また、青色には世界中の歴史や文化が込められており、日本の藍染「ジャパンブルー」や、ウルトラマリン、コバルトブルー、プルシアンブルーなど伝統顔料の物語も色表現の魅力の一部です。マインクラフトなどゲームの世界でも青色はアイテムや染料として活躍し、現実とバーチャルの双方で幅広く愛用されています。

最後に、青色をきれいに、かつ長持ちさせるためには保存方法や顔料の選び方も意識しましょう。水彩・アクリル・油彩など用途に合った絵の具や顔料を選び、混色は最小限・丁寧に、筆やパレットの管理や乾燥後の色チェックも忘れずに。失敗や試行錯誤も楽しみながら、ぜひ自分だけの「理想の青」を見つけてみてください。

青色の表現は、自由で、奥深く、世界とあなたをつなぐパレットのような存在です。このガイドが「青色の作り方」に悩む全ての人のヒントとインスピレーションになれば幸いです。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。