堤防釣りは誰でも楽しめるレジャー。でも準備やマナーを知らずに始めると危険も…。初心者でも安心して楽しむための知識を紹介!

初心者におすすめの堤防釣りの基礎

釣りの魅力と堤防釣りの特長

海釣りの魅力は、日常を離れて自然と向き合う時間を持てることにあります。潮の香り、風の音、波の動きといった自然の変化を感じながら、自らの技術と工夫で魚を釣り上げるプロセスには、他では味わえない達成感があります。釣りは一人でじっくり楽しむことも、家族や友人と一緒に過ごすアクティビティとしても人気があります。

特に堤防釣りは、岸から気軽に楽しめる点が魅力です。船を出す必要がなく、釣り道具さえ揃えれば、誰でもすぐに始められます。堤防は海に突き出して設置されているため魚影も濃く、釣果も期待できます。

さらに、波の影響が少ない穏やかな釣り場である堤防は、足場がしっかりしていて転倒のリスクも低いため、初心者や高齢者、小さな子ども連れのファミリーにも最適です。加えて、周囲に釣り人が多ければわからないことを気軽に聞ける環境もあり、初めてでも安心して釣りに挑戦できます。

このように、堤防釣りは初心者にとって始めやすく、かつ釣れる可能性が高いため、海釣り入門にはうってつけのスタイルです。

初心者に最適な堤防の場所

初心者におすすめなのは、港湾施設や漁港の堤防です。これらの場所は整備が行き届いており、足場がコンクリートなどで安定しているため、転倒などの事故のリスクが少なく、安全に釣りを楽しむことができます。

また、人気の釣り場ではトイレや自動販売機、近隣にコンビニがあることも多く、長時間の釣行でも安心して過ごせます。駐車場が近くにあることも移動が便利で、荷物の多い釣行には特にありがたいポイントです。

さらに、こうした堤防では釣り人が多く集まるため、周囲の人の釣果や道具の使い方を参考にできるというメリットもあります。時には親切なベテラン釣り師からアドバイスをもらえることもあり、学びの多い釣行になるでしょう。

魚影が濃く、初心者でも釣果が見込める堤防を選ぶためには、事前の情報収集が欠かせません。地域の釣具店や釣果情報サイト、SNSなどを活用して、その日その場所で何が釣れているのかを調べておくと、無駄のない釣り計画が立てられます。

加えて、初めての場所に行く場合は、地図アプリで堤防周辺の様子を確認しておくと安心です。釣り場までのルートや足元の状況、混雑具合などもイメージしやすくなり、当日の釣行がスムーズに進みます。

堤防釣りのシーズンと釣れる魚

堤防釣りにおけるベストシーズンは、春から秋にかけての比較的暖かい時期です。この期間は海水温が安定し、多くの魚が沿岸に近づいてくるため、初心者にも釣りやすい絶好のタイミングとなります。特に春先から夏にかけてはアジやイワシ、サバといった群れで回遊する魚が増え、堤防周辺で数釣りを楽しめるのが特徴です。

また、夏には小型の青物(サゴシやツバスなど)も回遊してくることがあり、タイミングが合えばスリリングなファイトを味わうことも可能です。秋になると、メバルやカサゴといった根魚も釣れ始め、堤防釣りのターゲットはさらに多彩になります。

さらに、夜釣りではメバルやアナゴといった夜行性の魚も活性が高まり、日中とはまた違った釣りの楽しみ方ができます。夜は風や波も穏やかなことが多く、静かな海辺でじっくり釣りに向き合う時間もまた格別です。

季節ごとに釣れる魚種は大きく変化するため、事前に釣果情報サイトや地元の釣具店で「今、何が釣れているか」を調べておくことが、満足のいく釣果を得るための重要なポイントとなります。

初心者が堤防釣りで持つべき釣り道具一覧

基本的な堤防釣具とその役割

堤防釣りに必要な基本道具として、まず欠かせないのが釣り竿(ロッド)とリールです。ロッドは魚の引きを感じ取りながらコントロールするための重要なアイテムで、用途や狙う魚によって種類や長さが異なります。初心者の場合は、汎用性の高いスピニングロッドがおすすめです。

リールは糸を巻き取るための装置で、スムーズな動きが釣果に直結します。リールにはスピニングタイプとベイトリールがありますが、堤防釣りでは扱いやすいスピニングリールが一般的です。

ライン(釣り糸)も重要な要素で、ナイロンラインは伸びがあり扱いやすく、初心者にも適しています。最近では強度が高いPEラインも人気ですが、扱いにはやや慣れが必要です。

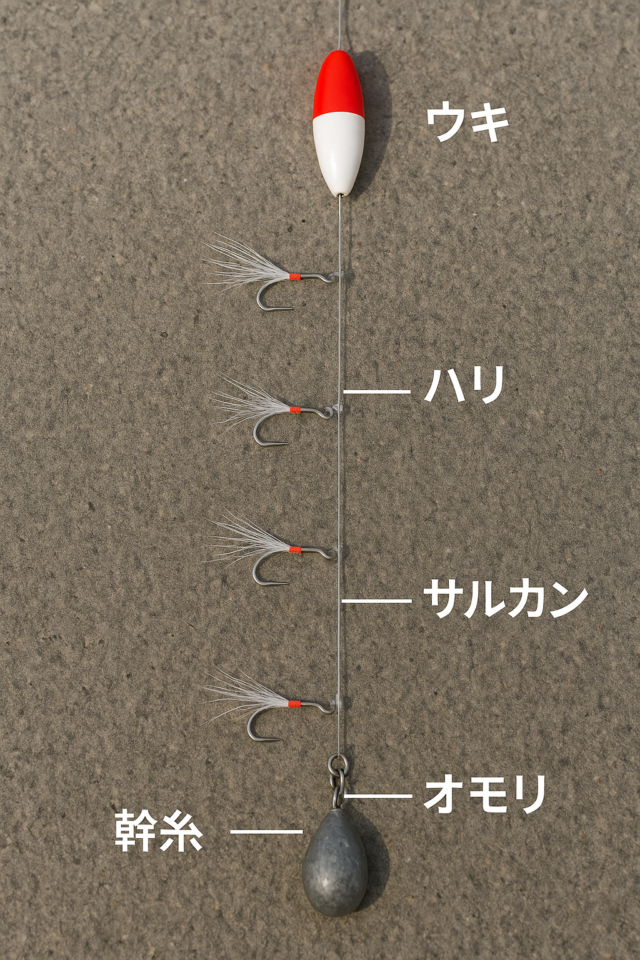

仕掛けには、針・ウキ・おもりなどが含まれ、それぞれの役割があります。針は魚をかけるためのもの、ウキはアタリを視覚的に確認するための目印、おもりは仕掛けを安定させて沈めるための重りです。これらを目的に応じて組み合わせることで、さまざまな釣法に対応できます。

加えて、釣った魚を入れて持ち帰るためのクーラーボックスも必需品です。保冷剤を入れておけば、魚の鮮度を保ったまま持ち帰ることができます。また、釣った魚をつかむためのフィッシュグリップや、魚のぬめりを取るためのタオルも持っておくと便利です。

さらに、釣りの際に手が汚れることもあるので、ウェットティッシュやゴミ袋なども用意しておくと快適に過ごせます。釣りは道具の準備がしっかりしていることで、より楽しくスムーズに進めることができるアクティビティです。

初心者向けのリールとロッドの選び方

ロッドは2m〜3m前後のスピニングロッドが初心者には最も扱いやすくおすすめです。長さが短めで軽量なロッドであれば、腕力や体力に自信のない人でも操作がしやすく、持ち運びにも便利です。特にカーボン素材のロッドは軽くて丈夫なため、長時間の使用にも耐えられます。

ロッドの硬さは「ライト」〜「ミディアムライト」程度が初心者には最適で、感度も良くアタリが取りやすいです。穂先が柔らかいものは小さな魚の食いつきも見逃さず、より細かい操作が可能になります。

リールに関しては、2000〜2500番台のスピニングリールが汎用性も高く初心者向けです。ハンドルの巻き心地が滑らかで、トラブルも少なく、糸のトラブルも比較的起こりにくいのが特徴です。ドラグ機能(魚が引いたときに糸をスムーズに出す機能)も調整しやすく、魚の引きを楽しみながら安全にやり取りできます。

市販されている初心者用の釣りセットには、ロッド・リール・ライン・仕掛け・バケツなどが一式揃っていることが多く、コストパフォーマンスにも優れています。説明書や釣り方ガイド付きのセットもあるため、まったくの初心者でも安心して釣りを始めることができるでしょう。

さらに、最初は釣具店の店員さんに相談して自分に合ったものを選ぶと安心です。釣りたい魚やよく行く釣り場の条件に合わせて、最適な道具を提案してくれるので、失敗のない買い物ができます。

便利なアイテムや持ち物チェックリスト

堤防釣りをより快適に楽しむためには、釣具以外にも便利なアイテムをしっかり準備しておくことが大切です。バケツは魚を一時的に保管するのに便利で、水汲みバケツなら海水を簡単に汲めて魚や道具を洗うのにも使えます。ハサミやピンセットは釣り糸を切ったり、針を外すときに活躍します。

日差しの強い日は、日焼け止めや帽子、サングラスを持参すると熱中症予防にもなります。また、ペットボトルの飲み物やスポーツドリンクを多めに用意しておくことで、長時間の釣行でも脱水を防げます。疲れた時にはレジャーシートや折りたたみイスがあると、座って休憩できて便利です。

加えて、ウェットティッシュやゴミ袋も持参しておくと、手を拭いたり釣り場を清潔に保つのに役立ちます。氷や保冷剤を入れた小型のクーラーバッグがあれば、飲み物や軽食も新鮮なまま保存できるので重宝します。

これらの持ち物を事前にチェックできるように、「堤防釣り用持ち物チェックリスト」を紙やスマホのメモにまとめておくと、忘れ物を防げて安心です。天候や釣行時間、同行者に応じて柔軟に内容を調整しましょう。

堤防釣り最初の釣り方とその方法

サビキ釣りの基本と仕掛け

初心者に最もおすすめなのが「サビキ釣り」です。この釣り方は、複数の針が一列についたサビキ仕掛けと呼ばれる特殊な仕掛けを使い、小魚の群れを狙う非常に効率的なスタイルです。主なターゲットはアジやイワシ、サバなど、回遊魚が中心で、時にはサッパやウルメイワシも釣れることがあります。

サビキ仕掛けの下にはカゴがついており、そこにアミエビという小さなエビを詰めます。このエサを海中に撒くことで魚を寄せ、針にかける仕組みです。エサは冷凍ブロックタイプやチューブ式のものがあり、釣具店やコンビニでも入手可能です。特に冷凍アミエビは安価で量も多く、初心者にはコスパの良い選択肢です。

ウキ付きのサビキ仕掛けを使うことで、視覚的にもアタリがわかりやすく、釣れる楽しさを実感できます。ウキの動きに注目しているだけで、魚が掛かった瞬間を逃さず反応できるので、初めての人でも「釣れた!」という感覚をすぐに味わえます。

さらに、サビキ釣りは数釣りに向いており、タイミングが良ければ一度に数匹の魚を同時に釣り上げることも可能です。短時間でも十分な釣果が得られるため、忙しい人や子ども連れのファミリーにもぴったりです。

道具も比較的シンプルで安価なものが多く、初期費用を抑えて始められるのも嬉しいポイントです。短めのロッドと小型のスピニングリール、そして市販のサビキ仕掛けがあればすぐに挑戦できます。

投げ釣りのテクニックとコツ

遠くの魚を狙いたいなら「投げ釣り」が非常に効果的です。おもりのついた仕掛けを使って、沖合に仕掛けを投げ入れることで、岸からは届かないポイントにいる魚を狙うことができます。主なターゲットとしてはキスやハゼ、カレイなどがあり、堤防からでも十分に楽しめる釣法です。

投げ釣りに適したロッドは長めでしなやかなものが理想で、仕掛けを遠くまで飛ばすのに適した設計となっています。リールもラインの放出がスムーズに行えるものを選びましょう。投げる動作では、仕掛けの重みをうまく利用して、しなりを活かして力を加えるのがコツです。

実際に投げる際は、周囲の安全確認が必須です。後方に人がいないか、障害物がないかを確認し、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。竿をしっかりと握り、ひじを使ってスナップを効かせながら、スムーズに放つように心がけます。

着水後は糸ふけを取り、仕掛けを海底になじませた状態でアタリを待ちます。穂先が微かに震える、または引き込まれるような動きがあれば魚がかかったサインです。アタリを見逃さずに軽く合わせてからリールを巻き、魚とのやり取りを楽しみましょう。

釣り場によっては遠投が有利な場面もありますが、潮の流れや海底の地形を意識することで、より効果的に釣果を上げることができます。必要に応じて仕掛けやエサを変えてみるのも一つの工夫です。

穴釣りの特徴と釣り方

「穴釣り」は、堤防やテトラポッドの隙間など、人工構造物の陰に隠れている根魚を狙う釣り方で、根魚(カサゴ、アイナメ、メバルなど)をターゲットにします。魚が潜んでいる「穴」に直接仕掛けを落とし込むことで、魚との距離が非常に近く、アタリもダイレクトに伝わるのが特徴です。

穴釣りに使うロッドは1〜1.5mほどの短めのものが基本で、軽量で操作性に優れています。特にテトラ帯など足場が不安定な場所では、取り回しのしやすさが重要になります。リールは小型のスピニングリールやベイトリールで十分で、ラインは根に引っかかりにくく、擦れに強いフロロカーボンラインがよく使われます。

仕掛けはシンプルなブラクリ仕掛けやジグヘッド仕掛けが主流で、エサにはイソメ類やオキアミ、ソフトルアーを使用します。仕掛けをゆっくり落とし込み、底をとったら少し動かして誘いをかけ、魚が食いつくのを待ちます。

アタリは「コツッ」と明確に伝わることが多く、反応があれば素早く合わせて巻き上げましょう。根魚は一度釣られると同じ穴にはしばらく戻らない傾向があるため、ポイントを少しずつ移動しながら探っていくのがコツです。

釣果が目に見えて分かりやすく、テクニックよりも観察力と根気がモノを言う釣りなので、初心者でも成果を出しやすいのが穴釣りの魅力です。また、根魚は味も良く、煮付けや唐揚げなどにしても美味しく食べられるので、釣って楽しい、食べて嬉しい釣り方として人気があります。

堤防釣りに効果的なエサとルアーの選び方

サビキ釣りにおすすめのエサ

サビキ釣りに使うエサの代表格は「アミエビ」です。アミエビには冷凍ブロックタイプとチューブ式の2種類があり、それぞれに特徴があります。冷凍タイプは大量に使用できるうえ、価格も比較的安価なため、長時間釣行や複数人での釣りに向いています。解凍にやや時間がかかるため、事前にクーラーボックスなどで準備しておくことが大切です。

一方、チューブ式のアミエビは手軽さが魅力です。あらかじめペースト状になっていて手を汚さずに扱えるため、初心者や女性、子ども連れのファミリーフィッシングに最適です。ゴミも少なく、後片付けも簡単なので、時間が限られている釣行にも向いています。

さらに釣果を高めたい場合は、アミエビに集魚剤を混ぜる方法がおすすめです。粉末状や液状の集魚剤を加えることで、ニオイと色味でより広範囲の魚を引き寄せる効果があります。特に海の濁りが強い日や、釣り場に競合する釣り人が多いときには、他の仕掛けとの差別化ができるため有効です。

加えて、冷凍アミエビは解凍後すぐに効果を発揮させるために、あらかじめバケツの中でかき混ぜて均一にしておくと、仕掛けからの放出がスムーズになります。釣り場によってはアミエビの匂いに敏感な魚種もいるため、臭いを活かすための放置時間や投入頻度にも気を配ると、より安定した釣果につながります。

アミエビはどこでも手に入りやすく、取り扱いも簡単なため、サビキ釣りを始めるうえでまず揃えておきたい基本アイテムのひとつです。

投げ釣りに最適なルアーの種類

投げ釣りでは、一般的には虫エサ(イソメやゴカイなど)が主流とされていますが、状況によってはルアーが非常に効果を発揮します。特に魚の活性が高いときや広範囲を探りたい場合、また虫エサに反応が悪い場面ではルアーを活用することで効率よく釣果を得ることができます。

堤防での投げ釣りに向いているルアーには、「ワーム系ルアー」や「メタルジグ」があります。ワーム系ルアーは柔らかく、餌に近い質感と動きで魚の食いつきを誘うことができ、キスやハゼなどの底物狙いに特に有効です。サイズは小さめで、色はピンクやクリア、ナチュラルカラーなど海の透明度や魚の種類に合わせて選ぶのがポイントです。

メタルジグは重さがあり遠投性能に優れているため、広範囲を探れるうえに沈下速度も速いため、深場を攻めるのに適しています。特にサゴシ、ツバス、小型の青物などもターゲットになるため、思わぬ大物に出会える可能性もあります。ジャーク(しゃくり)を加えることで、アクションに変化をつけてアピール力を高めることができます。

ルアーのカラー選びは重要で、時間帯や天候、水の透明度によって最適な色が変わってきます。朝や夕方の光量が少ない時間帯には視認性の高い明るいカラー(蛍光色、ピンク、ホワイトなど)、日中の澄んだ水ではより自然に見えるナチュラルカラー(クリア、シルバー、ベージュなど)がおすすめです。

さらに、風が強い日や潮の流れが早い状況では、重めのルアーやシンキングタイプを選ぶことで、安定した飛距離とアクションが得られます。逆に、浅場や風が穏やかな場合は軽めのルアーで繊細な誘いを重視するのが効果的です。

このように、状況に応じてルアーを使い分けることで、投げ釣りの可能性は大きく広がります。虫エサと併用することで幅広い魚種に対応でき、より戦略的な釣りが楽しめるようになります。

エサの準備と持ち物

エサを扱うには、バッカン(エサ用の容器)やスプーン、軍手などがあると便利です。バッカンはエサの保管だけでなく、ちょっとした道具入れや椅子代わりにもなるため、多用途に活躍します。スプーンはアミエビなどを手を汚さずに取り出せる必須アイテムで、長さや形状によって使い勝手が変わるので、使いやすいものを選びましょう。

軍手はエサを扱うときの手の保護や防寒に役立ちますが、滑り止め付きのものを選ぶと竿や道具の操作性も向上します。夏場はエサが傷みやすいため、小型のクーラーボックスに保冷剤を入れて温度管理をしっかり行うのが基本です。特に長時間釣行では保冷力の高いものを選ぶことで、エサの鮮度を保ちやすくなります。

エサのニオイ対策としては、ビニール手袋の着用やウェットティッシュの携帯がおすすめです。手に付いたエサのニオイはなかなか取れにくいため、石けんや消臭スプレーなどもあるとより快適です。また、釣りの前後に手洗いができるよう、携帯用の水ボトルや使い捨てタオルなどを用意しておくと衛生的です。

さらに、エサの余りやパッケージ、その他のゴミは釣り場に絶対に放置せず、必ず持ち帰ることが釣り人のマナーです。ゴミ袋を複数枚用意しておくことで、予期せぬゴミにも対応できます。環境への配慮も忘れずに、次回も気持ちよく釣りができる環境を自分たちの手で守りましょう。

堤防釣りの仕掛けを徹底解説

サビキ仕掛けの作り方とコツ

サビキ仕掛けは市販のセットを使えば初心者でも簡単に始められるため、初めて釣りをする人にとって最も手軽な選択肢です。しかし、より多くの魚を狙いたい、他の釣り人と差をつけたいという方は、自作仕掛けに挑戦してみるのもおすすめです。自作なら、針のサイズや数、間隔、ハリスの長さを細かく調整でき、釣り場の状況やターゲットに応じた最適な仕掛けを作ることが可能になります。

使用する針は、魚の大きさや種類によって選びます。たとえば、アジやイワシなどの小型魚には小さめの針(3〜5号)、サバなどやや大きめの魚には6〜8号が適しています。ハリスの長さを変えることで、仕掛け全体の動きにも変化が出て、より自然なアクションで魚を誘うことができます。

また、サビキ仕掛けにウキを付けることでアタリを視覚的に把握できるようになります。特に初心者には、目で見て反応を確認できるウキ付きの仕掛けが安心です。さらに、カゴにはアミエビを詰め、コマセ(撒き餌)として使用することで魚を足元に集めることができます。コマセの撒き方や量によって、魚の寄り具合が変わるため、こまめな補充が釣果を左右します。

仕掛けを投入する際には、仕掛けが絡まないように丁寧に広げてから落とすことが重要です。慌てて投げ込むと、糸が絡まりやすくなりトラブルの原因になります。特に風が強い日や混雑した釣り場では、事前に広げた状態で仕掛けを準備しておくとスムーズに対応できます。

仕掛けの管理と投入動作も釣果に大きく影響します。少しの違いで釣れるか釣れないかが決まることもあるため、釣りのたびに自分の仕掛けを見直し、改善する工夫が上達の近道となります。

投げ釣り向けの仕掛けの種類

投げ釣りには大きく分けて「固定式」と「遊動式」の2タイプの仕掛けがあります。それぞれの仕掛けには異なる特性があり、状況やターゲットとなる魚種に応じて使い分けることが大切です。

固定式仕掛けは、おもりと仕掛けが一体化しているためアタリが竿にダイレクトに伝わりやすく、感度に優れているのが特徴です。風が強い日や潮の流れが速い場面でも扱いやすく、魚の反応を素早く察知したいときに効果的です。一方、遊動式仕掛けは、おもりがライン上を自由に移動できる構造になっており、魚がエサをくわえた際に違和感を与えにくいため、食い込みがよくなります。警戒心の強い魚を狙う場合や、アタリが小さく出にくい魚種には特に有効です。

針の数は2〜3本が一般的で、多くの場合、エサの動きを自然に見せるために枝針に角度をつけて装着されます。針のサイズや形状も重要で、キスやハゼといった小型の底物を狙う場合には、細軸で鋭い針を選ぶと効果的です。針と針の間隔や仕掛け全体の長さは、釣り場の水深や潮の流れ、魚の遊泳層に合わせて調整しましょう。

ハリスの太さは細めを選ぶことで魚の警戒心を抑えることができ、エサをより自然に見せることが可能になります。ただし、大物がかかる可能性がある場合は強度も重視し、バランスを見ながら選定することが重要です。

さらに、仕掛けに使用する素材によっても釣果に差が出ます。フロロカーボンは根ズレに強く透明度が高いため、水中で目立ちにくくおすすめです。ナイロン製のハリスはしなやかで扱いやすく、初心者でもトラブルが少なくて済むのが利点です。

このように、投げ釣りの仕掛けはシンプルに見えても、選び方や調整次第で釣果に大きく影響を与える要素が詰まっています。釣り場やターゲットに応じて最適な仕掛けを選ぶことが、堤防釣りをより楽しく、成果のあるものにしてくれるでしょう。

ラインやオモリの選び方

初心者におすすめなのは、柔らかくて扱いやすいナイロンライン(2〜3号)です。ナイロンラインは適度な伸びがあり、魚が引いたときのショックを吸収してくれるため、バラシ(魚が外れる)を防ぐのに役立ちます。また、結びやすくトラブルが少ないため、初めて釣りをする人でも安心して使用できます。

釣りに慣れてくると、より高感度で飛距離に優れたPEラインとフロロカーボンのリーダーを組み合わせるスタイルに移行するのがおすすめです。PEラインは細くて強度が高く、風に強く遠投にも向いています。リーダーをつけることで根ズレや魚の歯による切断を防げるため、より安定した釣りが可能になります。

また、釣り場の水質や光の反射具合によっては、透明なフロロカーボンラインをメインに使うことで魚へのプレッシャーを抑えられることもあります。魚の警戒心が強い日や、澄み潮の時などに効果を発揮します。

オモリについては、使用する仕掛けやその日の風・潮の状況に合わせて選ぶ必要があります。軽すぎるオモリは潮に流されやすく、仕掛けが安定せず魚のいる層に届かないことがあります。一方、重すぎるオモリはアタリが鈍くなり、魚の引きを感じにくくなる場合があるため注意が必要です。

一般的には10号から20号程度の中から、その日のコンディションに合ったものを選びましょう。砂地や根が少ない場所であればナス型、根が荒い場所では根掛かりしにくいスティック型オモリが有効です。

夜釣りをする場合は、ケミホタル付きの発光オモリを使うことで視認性が向上し、ウキなしの釣りでもアタリを見逃しにくくなります。また、ルミノーバなどの蓄光素材を使用したオモリもあり、より長時間の視認性が保たれるので便利です。

このように、ラインとオモリは釣果を左右する大切な道具です。釣り場や対象魚、気象条件に応じて柔軟に使い分けることで、より快適で成果のある釣りが楽しめるようになります。

堤防釣りで釣果を上げるためのコツ

アタリの見極め方と対応

アタリとは魚がエサをついばむ、もしくは食いついたときに竿やライン、ウキに現れるサインのことです。ウキがゆっくりと沈む、急に横に走る、または竿先がピクピクと小刻みに動く、ラインが不自然にたるむ・張るなど、さまざまな形でアタリは現れます。これらの微細な変化をしっかり観察することが、釣果を左右する大切なポイントです。

特に初心者はアタリを見逃しがちなので、仕掛けを投入したあとは集中してウキや竿先に注意を払いましょう。風や波で動いているだけなのか、魚がエサをついばんでいるのかを見極めるには、経験を積むことも大切です。最初は難しく感じるかもしれませんが、何度も釣りをするうちに「これはアタリだ」という感覚が自然と身についてきます。

明確なアタリが出たときには、焦らず落ち着いて対応することが重要です。竿を軽く持ち上げるように合わせるのが基本で、必要以上に強く引いてしまうと、魚の口から針が外れてしまう恐れがあります。特に小型の魚や口が柔らかい魚種の場合、優しく竿をしならせながら巻き上げるよう意識しましょう。

また、魚が掛かった後も油断は禁物です。竿を寝かせすぎたり、ラインを急に巻きすぎるとバラシや糸切れの原因になります。竿をやや立てて、魚の引きに合わせてリールを巻いたり、ドラグを調整しながら慎重に対応しましょう。魚とのやり取りに慣れてくると、どの程度の引きであれば耐えられるかが感覚的に分かるようになります。

アタリの見極めと対応力は、釣りの上達に直結するスキルです。釣れた時の手応えや失敗から学ぶことで、釣りの楽しさがさらに深まるでしょう。

釣り場の選択と移動のタイミング

釣果を上げるには、まずどこで釣るかという「釣り場の選択」が非常に重要です。堤防の中でも、潮の流れが当たりやすい先端部分や障害物の近く、水深がある場所、船道付近などは魚の回遊ルートになっていることが多く、好ポイントとされています。

また、朝と夕方の「マズメ」と呼ばれる時間帯は、魚の活性が最も高まるタイミングです。この時間帯に釣りを始めることで、短時間でも効率よく釣果を得ることができます。加えて、「潮目」と呼ばれる潮流の境目は、エサが集まりやすく魚の集まる確率も高いため、見逃せない観察ポイントです。

30分〜1時間ほど釣ってみてアタリが全くない場合や、周囲の釣り人の様子を見ても釣果が上がっていないようなら、思い切ってポイントを変更する勇気も必要です。特に潮の動きが止まっている時間帯や、急激に天候が変化した場合などは、魚の居場所も変わるため、柔軟に対応できるかどうかが結果に大きく関わってきます。

移動の際は、風向きや波の高さ、日当たり、足場の安全性なども考慮しましょう。風裏になる場所を選べば、仕掛けの投入やアタリの感知がしやすくなり、より快適な釣りが可能になります。また、日中の時間帯でも、日陰になるポイントやテトラの隙間などに魚が潜んでいることもあるため、見た目の静かな場所にも注目してみましょう。

釣り場選びとその後の判断は、経験を積むほど精度が高まっていきます。釣りのたびにその日の状況を記録しておくと、次回以降のポイント選びの参考にもなります。釣りは自然との対話でもあるため、環境の変化に敏感になりながら、臨機応変に行動することが釣果アップの近道です。

堤防釣りのマナーとルール

堤防釣りでは他の釣り人や周囲の環境との調和を保つために、基本的なマナーを守ることが大切です。まず、釣り座を確保する際には他の釣り人との距離を十分に取りましょう。仕掛けやキャストの際に隣の人のラインと交差したり、迷惑をかけたりしないよう、声をかけ合うなどの配慮も必要です。譲り合いの気持ちを持つことが、安全で快適な釣り環境づくりにつながります。

仕掛けを投げる方向にも注意が必要です。無理な遠投や大きな動作をすると、周囲の釣り人や通行人に危険を及ぼすことがあります。特に混雑している堤防では、周囲をよく確認し、必要であれば一言声をかけてから動作に移るようにしましょう。

ゴミの持ち帰りは釣り人としての最低限のルールです。使用済みのエサ袋、糸くず、飲み物の容器などは必ず袋にまとめて持ち帰り、釣り場を清潔に保ちましょう。近年では釣りゴミによる環境破壊が問題視されており、マナーを守らない一部の人の行為によって、釣り場の立ち入りが禁止されるケースもあります。

また、釣り禁止区域や立入禁止場所には絶対に立ち入らないこと。これらのエリアには安全上の理由があることが多く、無断での立ち入りは事故やトラブルを招くだけでなく、釣り人全体の印象を悪くする原因にもなります。地域ごとに設けられているルールや時間制限などは、事前に自治体や施設の情報を確認し、必ず遵守しましょう。

さらに、釣り場では過度な騒音も控えめに。大声での会話や音楽、夜間のライトの使いすぎなども、他の釣り人や近隣住民に迷惑をかける可能性があります。楽しく釣りをすることと、公共のマナーを守ることは両立できます。

釣り場をきれいに保ち、周囲と気持ちよく過ごす意識を持つことが、釣り文化の継承と釣り場の保全につながります。一人ひとりのマナー意識が、未来の釣り環境を左右するといっても過言ではありません。

防波堤釣りをより楽しむための知識

天候や潮の影響

防波堤釣りを楽しむうえで、天候や潮の動きは非常に重要な要素です。晴れた日や曇りの日、風の強さや向きによって釣果は大きく左右されます。特に風向きは波の高さや海の濁りに影響を与え、仕掛けの飛距離や投入精度、さらにはエサの流れ方にも関わってくるため、注意が必要です。

風が正面から吹くと仕掛けが飛びにくくなったり、海が荒れて釣りにくくなることがありますが、逆に追い風の場合は遠投しやすく、広範囲を探れるメリットもあります。ただし、風が強すぎる場合は無理に釣りを続けず、安全を最優先に行動しましょう。

また、気温や気圧の変化も魚の行動に影響を与えることがあります。低気圧が接近すると魚の活性が上がるとされることもあり、天候の移り変わりを把握しておくことで、より効果的に釣行のタイミングを見極めることができます。

潮の満ち引き(潮汐)も魚の活性と密接に関係しています。特に「上げ潮」では岸に向かって潮が流れるため、魚も陸地近くへ接近しやすくなり、堤防釣りでは好条件となります。逆に「下げ潮」では魚が沖に移動してしまう傾向があり、釣果が下がることもあります。

大潮や中潮といった潮の動きが大きい日には、エサの流れも活発になり、魚の摂餌行動も盛んになります。そのため、これらの潮周りに合わせて釣行を計画することで、釣果アップが期待できます。干潮や満潮の時間帯、潮の速さを事前に把握し、潮見表を参考にして計画的に釣行することが成功への第一歩となります。

魚種ごとのターゲットと習性

堤防から狙える魚種には、アジ、サバ、イワシ、メバル、カサゴ、クロダイ、チヌ、アイナメ、キス、タチウオなど非常に多くの種類がいます。これらの魚は種類によって生息場所や好む水深、エサ、活性が高くなる時間帯や潮の条件が異なるため、あらかじめターゲットを絞ったうえで、それに合った釣法や仕掛けを準備することが釣果につながります。

たとえば、アジやイワシは群れで回遊する青物系の魚で、主に朝夕のマズメ時に岸近くに寄ってくることが多いため、サビキ釣りが適しています。アミエビを使ったコマセ釣りによって群れを足元に寄せ、連続で釣ることが可能です。一方、サバやタチウオなどは引きが強く、ルアー釣りやカゴ釣りでも人気の高いターゲットとなります。

根魚であるメバルやカサゴ、アイナメなどは、堤防の際やテトラの隙間などの障害物周辺を好んで棲みつく性質があり、「穴釣り」や胴突き仕掛けで狙うと効果的です。特に夜間や曇天など暗い時間帯には活性が上がりやすく、ゆっくりとした誘いが有効です。

クロダイやチヌは堤防釣りの中でも人気の高いターゲットで、フカセ釣りやダンゴ釣りなど専用の釣法で狙うことが一般的です。警戒心が強くテクニックも求められるため、中級者以上のチャレンジとして楽しむ人が多いですが、時には初心者でも思わぬ大物に出会えることがあります。

さらに、季節によって釣れる魚種も変化します。春から初夏はメバルやキス、夏はアジやサバ、秋はタチウオやサヨリ、冬はアイナメやカサゴといったように、シーズンごとの魚の動向を把握しておくことで、効率よく狙いを定めることができます。釣行前には地域の釣果情報を確認し、季節や潮、天候に合わせた魚種選びを心がけると良いでしょう。

釣行の計画と準備のポイント

釣行を成功させるためには、事前の計画としっかりとした準備が何より重要です。まずは天気予報をチェックし、雨風の影響が少ない日を選びましょう。気象情報だけでなく、潮見表も併せて確認することで、魚の活性が高まる時間帯を見極めることができます。特に潮の動きが大きい「大潮」や「中潮」の日に合わせると、魚が岸近くに寄ってくる確率が上がり、釣果にもつながりやすくなります。

初心者にとっては、風や波が穏やかで気温も安定している日が理想的です。悪天候時の釣行は安全面でもリスクが高まるため、無理をせずに計画を立てることが大切です。風速や波高も事前にチェックし、強風の日は風裏になる場所を選ぶなど、柔軟に対応できるようにしておくとよいでしょう。

持ち物の準備も忘れてはいけません。釣具やエサはもちろん、釣った魚を保存するためのクーラーボックス、飲み物や軽食、汗を拭くタオル、日焼け防止のための帽子や日焼け止めなども必需品です。夏場は熱中症対策として、保冷剤や冷感グッズを準備するのも効果的です。

また、思わぬ怪我に備えて絆創膏や消毒液などの救急用品を携帯し、夜釣りの場合はヘッドライトや予備の電池も持参すると安心です。スマホの充電器や簡易椅子などもあると長時間の釣行が快適になります。

加えて、釣り場に関する情報も事前に確認しておくとスムーズです。トイレの場所、駐車場の有無、最寄りのコンビニや釣具店の場所などをチェックしておくと、当日のトラブルを避けられます。できればGoogleマップなどで事前にルートや周辺環境も確認しておくと安心です。

こうした準備をしっかり行うことで、当日は釣りに集中でき、より充実した釣行を楽しむことができます

堤防釣りに役立つサポート情報

釣具店員からのアドバイス

地域に根ざした釣具店では、その地域特有の魚の回遊状況や釣れやすい時間帯、またその日の天候や潮の流れに合わせた釣法・仕掛けの選び方など、非常に実用的で具体的なアドバイスを得ることができます。特に初心者の場合、ネットや書籍の情報では得られない「今このタイミングでどこが釣れているか?」といったリアルタイムの情報を、店員さんに尋ねることで手に入れることができます。

「今日はサビキでアジがよく釣れてるよ」「この堤防の先端が朝イチに狙い目だよ」など、ベテランの店員からのひと声がその日の釣果を左右することもあります。また、釣り場の混雑状況や駐車場の空き、トイレの場所など、細かな現地情報も教えてくれることが多く、初めて訪れる釣り場でも安心して釣りを楽しむ準備ができます。

さらに、釣具店によっては初心者向けの「釣り入門セット」や「堤防釣りおすすめパック」など、必要な道具が一式そろったセットを販売していることが多く、釣行前の買い物の時間を短縮することができます。購入時には道具の使い方やエサの付け方、仕掛けのセット方法などをレクチャーしてくれる店舗もあり、最初の不安を解消する心強いサポートになります。

また、何度か通ううちに顔なじみになれば、釣りのスキルアップに役立つアドバイスや、シーズン限定の特価商品、地元の釣り大会やイベントの情報なども教えてもらえるようになります。地域密着型の釣具店との信頼関係は、長く釣りを続ける上での大きな財産となります。

初心者向け釣り教室や講座

最近では自治体や地域の釣具店、釣りクラブなどが主催する初心者向けの釣り教室が全国各地で開催されています。こうした教室では、釣り竿の扱い方やリールの巻き方、仕掛けの組み立て方、エサの付け方など、釣りの基本を一から丁寧に指導してくれます。また、釣り場でのマナーや安全確保の方法についても実践的に学べるため、まったくの未経験者でも安心して参加できる内容となっています。

多くの教室ではレンタルタックル(釣り道具の貸出)も用意されており、道具を持っていない初心者でも気軽に体験できるのが魅力です。プロのインストラクターや釣り歴の長いベテラン講師がサポートしてくれるため、初めての釣行で不安を感じている方にとっては心強い学びの場となります。

さらに、親子参加型のプログラムや女性限定の教室も増えており、家族で楽しめる週末のレジャーとしても人気を集めています。釣りの技術だけでなく、魚の種類や生態、環境保護について学べる機会もあり、子どもたちにとっても貴重な体験学習の場になります。

教室で得た経験は、今後の釣行での自信につながるだけでなく、安全に釣りを楽しむための知識や心構えとしても非常に役立ちます。一度参加すれば、「また釣りをしてみたい」という意欲が生まれ、継続的な趣味として釣りを生活に取り入れるきっかけになることでしょう。

オンライン情報とコミュニティ

現在では、SNS(X、Instagram、Facebookなど)や釣り専用アプリ(タイドグラフBI、アングラーズなど)、さらにはYouTubeやブログといったメディアを通じて、釣りに関するさまざまな情報が手軽に入手できる時代です。こうしたツールを活用すれば、最新の釣果情報、釣り方のコツ、仕掛けの作り方、釣り場の状況などをリアルタイムで確認することが可能です。

「釣り場名+釣果」や「〇〇釣り コツ」といったキーワード検索を行うことで、過去の釣行記録や釣果の写真、動画による実演解説なども見つけやすくなっています。実際の釣果画像や動画は非常に参考になり、どのようなタイミング・仕掛けで釣れたのかを視覚的に学べる点が大きなメリットです。

また、オンラインの釣りコミュニティや掲示板、LINEグループ、Discordサーバーなどに参加することで、初心者からベテランまで幅広い層と交流することができます。釣果情報の共有だけでなく、「この堤防は今朝釣れた」「おすすめのエサはこれ」「人が少ない穴場教えます」など、現地に行かなければわからない“生の情報”も入手できることがあります。

特に初心者にとっては、同じレベルの仲間と情報交換することで不安を軽減できたり、ベテランのアドバイスを通じて技術や知識を効率的に吸収できたりと、非常に有益な場になります。時にはオフ会や釣り大会の開催情報もあり、リアルなつながりを築けるチャンスも広がります。

インターネットを上手に活用すれば、釣りの計画段階から現地での実践、そして反省や情報共有に至るまで、釣りライフ全体をより豊かに充実させることができます。

堤防釣り初心者のための安全ガイド

堤防釣りの安全注意点

堤防は一見すると安定感があり、安全に思える場所ですが、実際には多くの見落とされがちなリスクが潜んでいます。たとえば、波の跳ね返りによる水しぶきや、足元のコケや海藻による滑りやすさ、風の強さによっては突風に煽られてバランスを崩す危険性もあります。特に雨天や満潮時は、堤防が濡れて滑りやすくなり、足を滑らせて海に落下する事故も報告されています。

安全に釣りを楽しむためには、まず履物に注意が必要です。滑り止めのついた防水タイプのシューズや、マリンブーツなど、釣り専用の靴を履くことで足元の安定感が大きく変わります。サンダルやクロックスといった滑りやすい靴は避けましょう。

また、足場が平坦で柵が設けられている釣り場を選ぶのも安全性を高めるポイントです。特に初心者や子ども連れの場合は、堤防の先端やテトラポッド周辺など危険度が高いエリアは避け、安定した場所で釣りを行うようにしましょう。

夜間釣行では、視界の確保が何より重要です。ヘッドライトや懐中電灯はもちろん、予備の電池やランタンも用意しておくと安心です。周囲をしっかり照らしながら行動し、落下物や滑りやすい箇所に気を配りましょう。加えて、夜間は気温が下がるため、防寒対策も万全に整えることが必要です。

釣りに集中しすぎると、足元の変化に気づきにくくなったり、海への注意が薄れてしまうこともあります。適度に休憩を取りながら、周囲の環境に目を配る余裕を持って行動することが、事故を防ぐ第一歩となります。

堤防釣りは自然とのふれあいを楽しむ素晴らしい趣味ですが、安全対策を怠ると楽しい釣行が一転して危険なものになりかねません。自分自身の安全はもちろん、同行者や周囲の釣り人にも配慮しながら、安心・快適な釣りを心がけましょう。

ライフジャケットの重要性

ライフジャケットは万が一の落水事故から命を守るための非常に重要な安全装備であり、堤防釣りにおいては「備えておくべき必須アイテム」と言っても過言ではありません。特に防波堤のような足場の高い場所や波の影響を受けやすいエリアでは、ちょっとした油断やバランスの崩れから落水するリスクが常に存在しています。

小さな子どもや高齢者、泳ぎに自信のない人にとってはなおさら、ライフジャケットの着用が命綱になります。着用していれば水面に浮いた状態を維持でき、救助されるまでの時間を確保することができます。最近では、膨張式のコンパクトなモデルや、動きを妨げにくいベストタイプなど、多様なデザインが登場しており、見た目にもスタイリッシュで違和感が少なく、誰でも気軽に着用できるようになっています。

また、国や地域によっては法律や条例でライフジャケットの着用が義務付けられている場所もあります。特に漁港エリアや管理釣り場などではルール違反が発覚すると退場や罰則の対象になる場合もあるため、事前に釣行先のルールを確認することが大切です。

さらに、ライフジャケットは一度着けただけでは安心ではなく、定期的な点検やメンテナンスも必要です。特に自動膨張式のものはカートリッジの使用期限やセンサーの作動確認を行い、万が一のときに正しく機能するように保っておく必要があります。

安全を最優先に考える姿勢は、自分自身だけでなく、家族や仲間との釣りをより安心で楽しいものにしてくれます。ほんの数分でできる装着が、生死を分ける決定的な備えとなることを忘れず、釣りの際は必ずライフジャケットを身に着ける習慣を身につけましょう。

安全な釣りを実現するための設備

堤防釣りでは、釣り場に備えられた安全設備があるかどうかを事前に確認することが、安心して釣りを楽しむための大きなポイントになります。多くの堤防では、安全柵や転落防止フェンスが設置されている場所が増えてきており、特に初心者や家族連れにとっては、こうした物理的な安全対策が施されている場所を選ぶことが重要です。

安全柵があることで、誤って足を滑らせた際の落水リスクを大きく軽減できます。また、堤防の舗装状況や滑り止め加工の有無も確認しておくと、足場の安定性が判断できるため安心感が増します。釣り専用エリアが明示されている場所では、混雑時にも比較的安全に釣りができるほか、通行人とのトラブルも避けやすくなります。

さらに、釣り場の周囲に避難場所やトイレがあるかどうかも、非常に大切な要素です。天候が急変した際にすぐに避難できる建物が近くにあるだけでも、安心感がまったく違います。特に小さな子どもや高齢者と一緒に釣りを楽しむ場合は、トイレの場所やバリアフリーの設備も確認しておくと安心です。

照明設備が整っている釣り場は、早朝や夜間でも視界が確保されやすく、転倒や落下事故を防ぐのに役立ちます。特に夜釣りを予定している場合は、照明の有無と明るさを事前にチェックし、必要に応じて自前の照明器具(ランタンやヘッドライト)を準備しておくとよいでしょう。

このように、安全面に配慮された設備の整った釣り場を選ぶことは、初心者だけでなくすべての釣り人にとって基本中の基本です。釣りの楽しさは安全があってこそ成り立つもの。事前準備をしっかり行い、安心して釣りを満喫できる環境を選ぶことが、長く楽しい釣りライフを送るうえでの第一歩となります。

【まとめ】

堤防釣り初心者に役立つ知識と安全対策の完全ガイド

堤防釣りを楽しむには、自然環境の理解と事前準備がカギとなります。天候や風向き、潮の流れをチェックすることで釣果は大きく変わり、特に「大潮」「上げ潮」の時間帯はチャンスが増えます。また、狙う魚種ごとに釣法を変えるのがコツ。回遊魚にはサビキ釣り、根魚には穴釣りや胴突き仕掛けが効果的です。

準備面では、天候と潮のチェック、装備の準備、安全対策が欠かせません。釣具のほか、クーラーボックス、飲食物、応急セット、防寒・防暑アイテムも用意しましょう。

情報収集には釣具店やSNS、釣りアプリ、オンラインコミュニティが有効です。地元の店員からのアドバイスや、初心者向けの釣り教室などを活用すれば、初心者でも安心してスキルアップできます。

安全対策としては、滑りにくい靴の着用や足場の安定した釣り場の選定、ライフジャケットの着用が必須。夜釣りでは照明機器を携帯し、視界確保と周囲の確認を徹底することで事故を防げます。安全柵やトイレなどの設備が整った堤防を選ぶことも重要です。

釣果だけでなく、安全と快適さを重視することで、初心者でも長く楽しめる釣りライフが実現します。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。