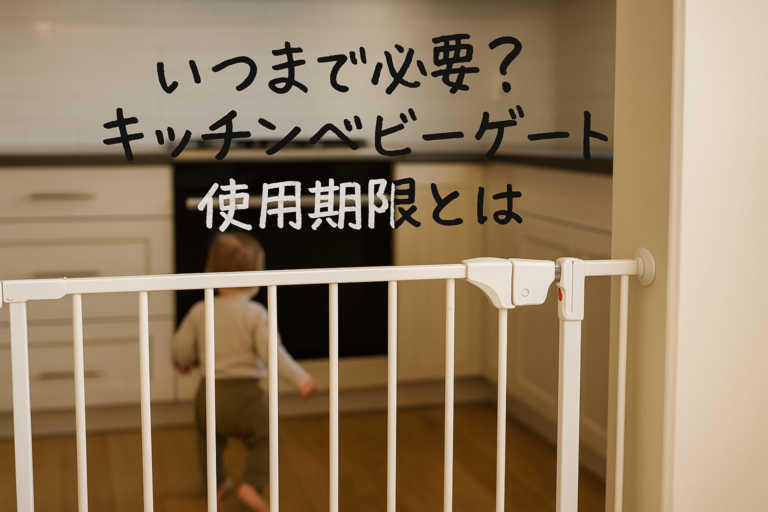

「キッチンベビーゲートはいつまで必要?」そんな疑問に答えるため、この記事では使用期間の目安や種類ごとの特徴、設置のコツを解説。さらに、口コミや失敗談もまとめ、初めて購入する方でも失敗しない選び方がわかります。

いつまで必要?キッチンベビーゲートの使用期間とは!?

キッチンベビーゲートの目的と安全性

小さな子どもがいる家庭にとって、キッチンは家の中でも特に危険が潜む場所です。

ガスコンロやIHクッキングヒーターの火や熱、包丁やフォークなどの鋭利な調理器具、さらには熱い鍋や油が跳ねるフライパンなど、子どもが触れてしまうと大きな事故につながるリスクがあります。

また、床には調味料や食材が落ちていることもあり、誤って口に入れてしまう可能性も否定できません。

こうしたリスクから赤ちゃんや幼児を守るために役立つのが「キッチンベビーゲート」です。

ベビーゲートは子どもが自由にキッチンへ侵入するのを防ぎ、物理的な仕切りをつくることで安全を確保します。

さらに、ゲートがあることで親は料理や片付けに集中できるため、「目を離した隙に子どもがキッチンに入っていた」という不安やストレスを軽減できるのも大きなメリットです。

必要か?キッチンベビーゲートの使用理由

「本当にゲートが必要なのだろうか?」と迷う家庭も少なくありません。

確かに、リビングとキッチンが完全に仕切られている間取りや、子どもが常に大人の目の届く場所にいる生活環境であれば、必ずしも必要ではない場合もあります。

しかし、子どもは予想以上に素早く動き、親がちょっと目を離した瞬間に危険な場所に入り込んでしまうことがあります。

特に歩き始めの1歳前後の子どもは、好奇心いっぱいで何にでも手を伸ばします。

この時期は「ダメ」と言っても理解できず、親の制止を振り切って突進することも珍しくありません。

そのため、事故を未然に防ぐ「安心材料」としてベビーゲートを導入する家庭が多いのです。

実際にゲートを使用した家庭では「鍋を火にかけていても安心できた」「料理中に後ろを振り返る必要が減った」といった声が多く寄せられています。

どのくらいの期間必要?

キッチンベビーゲートは一般的に「子どもが3歳くらいになるまで」必要だといわれています。

この年齢を目安とする理由は、3歳頃になると「熱いから触ってはいけない」「包丁は危ない」というような基本的な危険認識を徐々に理解できるようになるからです。

しかし、成長スピードや性格には個人差があり、2歳前後で落ち着いて指示を守れる子もいれば、4歳近くまで興味本位でキッチンに入りたがる子もいます。

また、きょうだいがいる場合やペットがいる場合など、家庭環境によっても必要な期間は異なります。

安全性を最優先に考えるなら「子どもが自分で危険を避けられるようになるまで」が使用終了の基準といえるでしょう。

設置場所の重要性と選び方

ベビーゲートは「設置すれば安心」というものではなく、取り付ける場所やタイプの選び方が非常に重要です。

キッチン入口の幅にしっかり合ったサイズを選ばなければ、隙間から子どもがすり抜けてしまう可能性があります。

また、日常的に大人が頻繁に通る場所に設置することが多いため、片手で簡単に開閉できるタイプや、自動で閉まるタイプを選ぶと生活のストレスを減らせます。

さらに、床の段差や壁の強度など設置環境を考慮し、転倒やズレを防げるようにしっかり固定できるかどうかも確認が必要です。

ベビーゲートは「安全性」と「利便性」のバランスを見ながら選ぶことが大切です。

ユーザーの声:キッチンベビーゲートは本当に必要?

実際に使用している家庭の声を集めると、「子どもが勝手にキッチンに入らなくなり安心した」というポジティブな意見が圧倒的に多いです。

中には「短期間しか使わなかったが、その間は本当に助かった」という声もあり、結果的に導入して良かったと感じる人が大多数を占めています。

一方で「間取り的に必要なかった」「子どもがすぐに突破方法を覚えてしまった」というケースもあり、必要性は家庭ごとに異なります。

ただし、事故を未然に防げる可能性を考えると「迷ったら設置しておく方が安心」というのが多くの親の実感です。

短期間の使用であっても、子どもの安全を守れるという価値は非常に大きいといえるでしょう。

キッチンベビーゲートの種類と特徴

人気のタイプ比較:スチールと木製

ベビーゲートには大きく分けてスチール製と木製の2種類があります。

スチール製は耐久性に優れ、頑丈で長期間使いやすいのが特徴です。

シンプルなデザインが多いため、どんな家庭のインテリアにもなじみやすく、安定感を求める人に選ばれています。

一方で木製は、ナチュラルで温かみのある見た目が魅力です。

リビングやダイニングに設置しても違和感がなく、インテリア性を重視する家庭から人気を集めています。

ただし、木製は若干重量があり、強い衝撃に弱い場合もあるため、使う環境に応じて選ぶのがおすすめです。

口コミで選ばれるおすすめ商品

口コミでは「取り付けが簡単だった」「しっかり固定できて安心」という声が多い商品が高評価を得ています。

特に、子どもが力いっぱい押しても外れない強度があるかどうかは、多くの購入者が重視するポイントです。

また「扉の開閉がスムーズ」「インテリアに合うデザイン」といった具体的な評価も購入前の参考になります。

実際に使っている家庭の感想を確認することで、自分の家に合ったベビーゲートを選びやすくなります。

安全性や機能性に関するレビュー

安全面では「ロック機能の有無」「子どもが簡単に開けられない構造かどうか」が重要です。

最近は自動で閉まるタイプや、二重ロック機能付きなど、安全性を高めたモデルが増えています。

さらに、料理中でも片手で開閉できるタイプは親にとって非常に便利で、口コミでも高く評価されています。

また、通路幅に合わせて伸縮できるタイプや、ペットにも対応できるモデルなど、機能面も多様化しています。

取り付け方法と設置に関する注意点

ベビーゲートには「突っ張り式」と「ネジ止め式」があり、それぞれにメリットがあります。

突っ張り式は壁に傷をつけにくく、賃貸住宅でも安心して使えるのが魅力です。

一方でネジ止め式はしっかり固定できるため、長期間の使用や力の強い子どもがいる家庭に向いています。

取り付け前には必ず入口の幅を正確に測り、床や壁の材質に合うかを確認することが大切です。

また、設置後に「少し揺らしても動かないか」を必ずチェックし、安全性を確保しましょう。

賃貸向けのベビーゲートの選び方

賃貸住宅に住んでいる家庭では「壁や床を傷つけないかどうか」が大きな課題になります。

この場合は突っ張り式を選ぶのが一般的ですが、最近では跡が残りにくいゴムクッション付きのモデルや、工具を使わず簡単に取り外しできるタイプも増えています。

また、デザイン性も重視される傾向があり、木目調やホワイトカラーなど、部屋の雰囲気になじむ商品が人気です。

賃貸向けのベビーゲートは「機能性」「安全性」「見た目」をバランスよく兼ね備えたものを選ぶと後悔が少なくなります。

キッチンベビーゲートを手作りする方法

DIYで作る利点と必要な材料

ベビーゲートは市販品を購入するのが一般的ですが、DIYで作ることにも大きな利点があります。

まず、コストを抑えられる点が魅力です。

市販のベビーゲートは数千円から数万円と幅広い価格帯ですが、ホームセンターや100円ショップで材料を揃えれば、低予算で安全な仕切りを作ることができます。

さらに、自宅の間取りや設置場所に合わせてサイズを自由に調整できるため、既製品では合わない特殊な幅や高さにも対応可能です。

必要な材料は、木材や突っ張り棒、結束バンド、ジョイント金具、そして安全性を高めるためのクッション材などです。

インテリアに合わせて木目調や白ペイントを施せば、おしゃれに仕上げることもできます。

誰でもできる簡単な作り方

手作りベビーゲートの作り方はシンプルで、DIY初心者でも取り組みやすいのが特徴です。

例えば、突っ張り棒を2本以上横に渡し、ネットや木製パネルを結束バンドで固定する方法は、工具を使わずに短時間で設置できます。

木材を使う場合は、ホームセンターでカットしてもらい、蝶番や金具で固定して扉のように開閉できるタイプに仕上げることも可能です。

重要なのは「子どもが力を加えても簡単に倒れないように固定すること」です。

簡易的であっても、しっかり壁や柱に密着させ、安全性を意識した作り方を心がけることが大切です。

手作りベビーゲートの安全性チェック

DIYベビーゲートを作った後は、必ず安全性を確認する必要があります。

ゲートを揺らしたときにグラつかないか、子どもが体重をかけても外れないかをチェックしましょう。

隙間が大きいと子どもの手足や頭が挟まる危険があるため、間隔は必ず5cm以下にすることが望ましいです。

また、塗装や仕上げで有害な成分が含まれていないか、角にとがった部分がないかも要確認です。

手作りゲートは自由度が高い一方で、安全性に不安が残る場合もあるため、市販品と併用する家庭も少なくありません。

キッチンベビーゲートの人気製品ランキング

西松屋・日本育児の人気商品特集

西松屋や日本育児といった大手ベビー用品ブランドは、ベビーゲートの定番メーカーとして多くの家庭に選ばれています。

西松屋はコスパ重視の商品が多く、初めてのベビーゲート選びにおすすめです。

一方、日本育児は安全性と機能性に優れたラインナップが特徴で、自動ロック機能や拡張フレーム対応など便利な商品が揃っています。

特に「おくだけとおせんぼ」シリーズは設置が簡単で人気が高いです。

価格帯別おすすめランキング

価格で選ぶなら、まずは3,000円~5,000円台のエントリーモデルが手軽です。

この価格帯は突っ張り式が中心で、賃貸住宅でも使いやすい設計になっています。

中価格帯の1万円前後では、頑丈なスチール製や開閉しやすいドア付きタイプが選べます。

さらに2万円以上のハイエンドモデルになると、デザイン性に優れた木製ゲートや、自動開閉機能付きの高機能モデルが揃い、安全性と利便性を兼ね備えています。

機能性重視の商品の選び方

機能性を重視するなら「ロック機能」と「開閉のしやすさ」がポイントです。

チャイルドロック付きで子どもが簡単に開けられないもの、片手でスムーズに開け閉めできるものが人気です。

また、自動で閉まるゲートは、親が閉め忘れる心配がなく安心です。

さらに、ゲートの高さや幅が調整可能な商品は長く使えるため、コスパの良さも高評価です。

おしゃれなデザインのベビーゲート

最近は「安全性」だけでなく「デザイン性」にもこだわる家庭が増えています。

木目調やホワイトカラーはインテリアに自然になじみ、リビングに設置しても違和感がありません。

シンプルな北欧風デザインやスタイリッシュなスチール製ゲートも注目されています。

おしゃれなゲートはインテリアの一部として楽しめるため、日常の育児がより快適になります。

信頼できるキッチンベビーゲートの選び方

固定と移動ができるゲートの比較

ベビーゲートには「固定式」と「移動式」の2種類があります。

固定式はしっかり取り付けられるため安全性が高く、長期間使いたい家庭に最適です。

一方、移動式は持ち運びやすく、必要に応じて別の場所に設置できるのがメリットです。

リビングや階段前など、シーンごとに使い分けたい場合は移動式を選ぶと便利です。

赤ちゃんの成長に合わせたサイズ選び

赤ちゃんの成長は早いため、サイズ選びを誤るとすぐに使えなくなってしまいます。

購入する際は「幅の調整ができるか」「高さが十分にあるか」を確認しましょう。

特に2歳を過ぎると子どもの背も高くなり、低いゲートでは簡単に乗り越えてしまうことがあります。

成長を見越して余裕のあるサイズを選ぶことが、長く使えるコツです。

安心できる素材とデザインの重要性

ベビーゲートは常に子どもの目に入るアイテムなので、素材やデザインの安心感も大切です。

スチール製は丈夫で安定感がありますが、冷たい印象になることもあります。

木製は温かみがありインテリアにもなじみやすいですが、表面加工や耐久性を確認する必要があります。

また、塗料に有害物質が含まれていないか、角にとがりがないかもチェックしておきましょう。

ロック機能の安全性と使いやすさ

ロック機能はベビーゲートの安全性を大きく左右します。

子どもには開けにくく、大人には使いやすい設計が理想です。

片手で簡単に操作できるものや、自動でロックがかかるタイプは育児中の忙しい場面でも役立ちます。

口コミでも「ロック機能がしっかりしていて安心だった」という意見が多く、選ぶ際の重要なポイントとなります。

キッチンベビーゲートのリスクと注意点

使用時の注意事項とポイント

キッチンベビーゲートは子どもの安全を守るために非常に有効ですが、使い方を誤ると逆に危険につながることもあります。

まず注意すべきは「ゲートの隙間」です。

子どもの手や足、場合によっては頭が挟まる可能性があるため、設計基準に沿った安全な間隔のものを選びましょう。

また、ロック機能がしっかり作動しているかを毎日確認することも大切です。

長期間使っていると部品が緩んだり、劣化して閉まりが甘くなるケースがあります。

さらに、子どもがゲートを足がかりにしてよじ登ることもあるため、高さは十分に確保し、踏み台になるような家具を近くに置かないようにしましょう。

「設置して終わり」ではなく、定期的な点検と調整が安全を保つポイントです。

危険を防ぐための設置チェックリスト

ベビーゲートを設置する際は、以下のチェックポイントを押さえておくと安心です。

ゲートの幅が設置場所にぴったり合っているか

子どもの力で押しても動かない強度があるか

ロック部分に異常や破損はないか

下部に段差や突起がなく、大人がつまずかないか

壁や床にしっかり固定されているか

特に、突っ張り式の場合は取り付けが甘いとゲートが倒れる危険があるため、設置後に必ず強く揺らして安定性を確認しましょう。

また、掃除や模様替えで位置を変える際には、再度すべてのチェックを行うことが推奨されます。

使用しない時の収納について

子どもの成長や来客時などで一時的にベビーゲートを使わない場面もあります。

その場合、ゲートをそのまま放置しておくと邪魔になったり、子どもが遊んで倒れる危険があるため、適切に収納することが大切です。

折りたたみ式や取り外しが簡単なタイプなら、省スペースで収納可能です。

壁や家具に立てかけるのではなく、専用の収納袋や物置に入れることで劣化や破損を防げます。

長期間使用しない場合は、湿気や直射日光を避けて保管し、再利用時には必ずネジやパーツの状態を確認してから使いましょう。

キッチンベビーゲートの選び方

納得できる選び方をマスターしよう

キッチンベビーゲートを選ぶ際には「価格」や「デザイン」だけでなく、安全性と利便性のバランスを重視することが大切です。

まずは、家庭の間取りに合ったサイズを選ぶことが基本です。

設置場所の幅を正確に測り、調整可能なタイプや拡張パネルが用意されている商品を選べば失敗を防げます。

次に、使用シーンを想定しましょう。

料理中に頻繁に出入りするなら片手で開閉できるタイプ、自動で閉まるタイプが便利です。

また、使用期間を考えて耐久性が高いものを選ぶのもポイントです。

家族に合ったベビーゲートの配置方法

配置は「子どもが入ってはいけないエリア」を明確に区切るように設定するのが基本です。

キッチン入口はもちろん、階段前やリビングとの境目に設置するケースも多く見られます。

ただし、大人の生活導線を妨げないように工夫することも重要です。

出入りの多い場所では開閉式、普段あまり使わない通路では突っ張り式を選ぶなど、場所ごとに最適なタイプを使い分けるとストレスなく利用できます。

また、ペットと共存する家庭では、子どもとペットの両方を考慮した配置にすることで安全性がさらに高まります。

今後の使用に対するアドバイス

キッチンベビーゲートは一時的な育児グッズに見えますが、実際には子どもが3歳前後になるまで長く使うことが多いアイテムです。

そのため「とりあえず安いものでいい」と妥協するのではなく、安心して長く使えるものを選んだ方が結果的にコスパが良いケースが多いです。

また、子どもの成長や生活スタイルの変化に合わせて、ゲートの位置やタイプを見直す柔軟さも必要です。

使わなくなった後も、収納や再利用を考えて丈夫でメンテナンスしやすい製品を選んでおくと安心です。

最終的には「子どもの安全」と「家族全員の暮らしやすさ」を両立できるかどうかが、ベビーゲート選びの最大のポイントといえるでしょう。

キッチンベビーゲートに関するその他有益情報

キッチンベビーゲートと他の安全対策の併用方法

ベビーゲートは強力な安全対策ですが、これだけで万全とは言えません。

実際の家庭では「ベビーゲート+その他の安全グッズ」を組み合わせることで、より安心できる環境が整います。

例えば、コンロ周りには「コンロカバー」を設置すれば火を直接触れないようにできます。

食器棚や調味料の収納棚には「チャイルドロック」を取り付けることで、誤飲やガラスの破損を防げます。

冷蔵庫の扉には簡易ロックをつけると、子どもが勝手に開けて中のものを取り出すことを防止できます。

床に敷くマットも、転倒時のけが防止として有効です。

こうした多層的な安全対策は、子どもの行動範囲が広がる時期に特に役立ちます。

「ベビーゲートさえあれば安心」と思わず、家全体で安全を確保することが重要です。

年齢別に見るベビーゲートの使い方と工夫

子どもの成長に合わせた使い方を意識すると、ベビーゲートはより効果的に活用できます。

0歳〜1歳の時期は、はいはいからつかまり立ちに移行する段階です。

この時期は特に「誤ってキッチンに入らないこと」が最重要なので、しっかり固定できるタイプを選びましょう。

1歳〜2歳になると歩行が安定し、好奇心旺盛でキッチンに突進することも増えます。

この時期はゲートの高さが十分であるか、ロック機能がしっかり作動しているかを確認し、突破されないように工夫が必要です。

2歳〜3歳になると少しずつ危険を理解できるようになりますが、それでも「遊び感覚で開けようとする」「乗り越えようとする」といった行動が見られることもあります。

成長に合わせて設置場所を工夫したり、開閉式に切り替えるなど柔軟に対応することが望まれます。

キッチン以外で役立つベビーゲート活用法

ベビーゲートはキッチン専用のものではなく、家の中のさまざまな場所で役立ちます。

代表的なのは「階段の上り口・下り口」です。

子どもが勝手に階段を昇り降りして転落する事故は多いため、ベビーゲートを設置することで大きな事故を防げます。

玄関に設置すれば、外へ飛び出すことを防止できます。

また、浴室や洗面所など、水回りはすべりやすく危険が多いため、ゲートで立ち入りを制限するのも有効です。

さらに、ペットを飼っている家庭では「子どもとペットの行動範囲を分ける」という目的でも利用できます。

「キッチン用」として購入したベビーゲートを、成長に合わせて他のエリアに転用すれば、長期間無駄なく活用できます。

コストを抑えるための購入術・レンタル活用法

ベビーゲートは使用期間が限られているため、「いかにコストを抑えるか」も重要なポイントです。

まずはセールやアウトレットを利用する方法があります。

西松屋やアカチャンホンポなどでは定期的にセールが行われ、人気モデルが割引価格で購入できることもあります。

また、リサイクルショップやフリマアプリ(メルカリ・ラクマ)を利用すれば、中古品を安く入手できます。

ただし、中古品を選ぶ場合は「破損や欠品がないか」「安全基準を満たしているか」を必ず確認しましょう。

さらに「ベビー用品レンタルサービス」を利用するという方法もあります。

レンタルなら短期間だけ使いたい家庭や、複数のゲートを試してみたい場合に便利です。

「購入+レンタル」を上手に組み合わせることで、必要な時期だけ最小限の費用で安全を確保できます。

実際に失敗した事例と回避策

ベビーゲートの設置や使用には、実際に「失敗した」という声も少なくありません。

例えば、「幅を測らずに購入したら入口に合わなかった」というケース。

これは事前に正確なサイズ確認を怠ったことが原因です。

また、「子どもが成長してすぐに乗り越えられるようになった」という声もあります。

この場合は、高さが十分なモデルを選んでいれば回避できた可能性があります。

「大人がつまずいて転んでしまった」という失敗もあります。

これはゲートの下部に段差があるタイプを選んだためで、フラット設計を選んでいれば防げたトラブルです。

失敗談を踏まえて言えるのは、「設置前の確認」と「将来を見越した選び方」が成功の鍵だということです。

人気ブランド・メーカー徹底比較

ベビーゲート市場には数多くのブランドがありますが、特に注目されるのが「日本育児」「西松屋」「ベビービョルン」「カトージ」などです。

日本育児は安全性と機能性に定評があり、階段用や拡張できるモデルなどラインナップが豊富です。

西松屋はリーズナブルで手軽に導入できる商品が多く、初めて購入する家庭に人気があります。

ベビービョルンは北欧デザインを取り入れたおしゃれなゲートが魅力で、インテリア性を重視する家庭に支持されています。

カトージはコスパが良く、多機能モデルも充実しており、幅広い家庭に対応しています。

比較する際は「価格帯」「設置のしやすさ」「安全基準」「口コミ評価」などを一覧化して選ぶと、自分の家庭に合ったベビーゲートが見つかりやすくなります。

実際に使ったユーザー体験談集(リアルな声)

キッチンベビーゲートは多くの家庭で活用されていますが、その体験談は千差万別です。

ここでは実際に使用した家庭のリアルな声を紹介します。

生の体験談は購入を検討している方にとって、とても参考になります。

「子どもが歩き始めてすぐに設置して安心できた」

— 1歳の女の子を持つ母親の声

娘が伝い歩きを始めた頃、キッチンの引き出しやコンロに興味を示すようになりました。

料理中に急に近づいてくるのが怖く、思い切ってベビーゲートを購入。

設置してからは「ここから先は入れない」と覚えたようで、自然とキッチンの手前で止まるようになりました。

おかげで料理に集中でき、安心感が大きく変わりました。

「短期間の利用だったけれど価値は十分あった」

— 2歳の男の子を持つ父親の声

わが家では2歳を過ぎた頃にゲートを設置しましたが、半年ほどで子どもが自分でロックを外せるようになり、必要性が薄れました。

それでも「危ない時期をしっかり乗り越えられた」ので、短期間の投資として十分満足しています。

レンタルサービスを利用していたため、処分の手間もなく助かりました。

「設置場所を間違えて失敗した」

— 1歳半の双子を育てる母親の声

最初はキッチンの入口ではなく、リビングとの境目に設置しました。

ところが、料理をしていると子どもたちが迂回して別の入口からキッチンに入ってきてしまったのです。

結局入口を全面的に塞ぐように設置し直し、ようやく効果を実感できました。

「設置場所の選び方が大切」と痛感しました。

「ペットとの共存にも役立った」

— 0歳の赤ちゃんと犬を飼う家庭の声

赤ちゃんがはいはいを始めた頃、犬の餌皿やおもちゃに手を伸ばすようになりました。

犬も戸惑っている様子だったので、ゲートを設置して子どもとペットの行動範囲を分けました。

結果的に犬も落ち着き、赤ちゃんも安全に遊べるようになり、家族全員にとって安心できる環境が整いました。

「大人がつまずいてしまったことも…」

— 祖父母と同居する家庭の声

ゲートの下部に小さな段差があり、祖父母がよくつまずいてしまいました。

安全のために設置したはずが、大人にとっては不便になることもあると実感しました。

その後、段差のないフラット設計のゲートに買い替えたところ、家族全員が快適に使えるようになりました。

「大人の生活導線も考慮して選ぶことが大事」と感じました。

「見た目も重視してよかった」

— デザインにこだわる家庭の声

リビングとキッチンの間に設置するため、インテリアに合うものを探しました。

木製で温かみのあるデザインのゲートを選んだところ、部屋の雰囲気を壊すことなく自然になじみました。

毎日目にするものだからこそ「デザイン性」も大切だと実感しました。

「ベビーゲートがなければ大きな事故になっていた」

— ヒヤリとした経験をした母親の声

ある日、料理中に子どもが突然キッチンに入ってきて、熱い鍋に手を伸ばそうとしました。

幸い、ベビーゲートがあったため入れず、事故には至りませんでした。

あの時もしゲートがなかったらと思うとゾッとします。

「万が一を防ぐために設置して本当に良かった」と心から思っています。

Q&A集(よくある質問と答え)

Q1. キッチンベビーゲートはいつから必要ですか?

多くの家庭では、赤ちゃんがはいはいを始めた頃から必要性を感じ始めます。

特に、つかまり立ちや歩き始める生後8か月〜1歳前後は、好奇心のままにキッチンへ入ろうとする時期です。

この段階でゲートを設置しておくと、危険を未然に防ぐことができます。

「まだ歩けないから大丈夫」と思っても、赤ちゃんの成長は突然加速するため、早めの準備が安心です。

Q2. どのくらいの期間使うものですか?

一般的には2〜3歳頃までが目安です。

ただし、子どもの性格や成長スピードによって必要な期間は変わります。

2歳でも「危険だから入ってはいけない」と理解できる子もいれば、4歳近くまで油断できない子もいます。

また、兄弟姉妹やペットがいる家庭では、思った以上に長く使うケースもあります。

「安全を守るために必要な間だけ使う」という柔軟な考え方が大切です。

Q3. 賃貸住宅でも使えますか?

はい、突っ張り式のベビーゲートなら賃貸でも安心して使えます。

壁や床に穴を開けずに設置でき、取り外しも簡単です。

ただし、長期間設置するとゴム跡が残る場合があるため、設置前に保護シートやクッション材を挟むと安心です。

最近は「ノーダメージ設置」を売りにした商品も増えており、賃貸家庭に人気があります。

Q4. ベビーゲートは子どもが乗り越えることはありますか?

はい、子どもが成長して運動能力が高まると、よじ登って乗り越える場合があります。

特に2歳を過ぎると背も伸び、力もついてくるため、ゲートが低いと突破されてしまう可能性が高いです。

この場合は、より高さのあるゲートに買い替えるか、他の安全対策を併用するのが有効です。

また、家具やおもちゃをゲート付近に置くと踏み台にしてしまうので、配置には十分注意しましょう。

Q5. 中古のベビーゲートを購入しても大丈夫ですか?

中古品を利用すること自体は可能ですが、いくつか注意点があります。

まず、安全基準を満たしているかどうかを確認しましょう。

古い製品の場合、現在の基準に適合していないことがあります。

次に、ネジやパーツの欠品、ロック部分の劣化などがないかチェックが必要です。

見た目はきれいでも、安全性に問題がある場合は避けた方が安心です。

中古を購入するなら、信頼できる販売店やレンタル業者を利用するのがベストです。

Q6. ベビーゲートの掃除やお手入れ方法は?

日常的には、乾いた布や除菌シートで拭くだけで十分です。

キッチンに設置する場合は油汚れや食べかすが付着しやすいため、中性洗剤を使って定期的に掃除すると清潔に保てます。

木製の場合は水拭きしすぎると反りや劣化につながるため、乾拭き中心でケアしましょう。

また、ロック部分や蝶番にホコリや汚れが溜まると動きが悪くなるため、こまめな点検とメンテナンスが必要です。

Q7. 料理中にどうしても子どもが泣いてしまうときは?

ゲートで仕切ると、子どもが「ママやパパの近くに行けない」と感じて泣いてしまうことがあります。

その場合は、キッチンの様子が見える位置にベビーサークルやおもちゃを置いてあげると安心します。

また、料理の一部を簡単に子どもと一緒にできるように工夫すると「閉め出された」という感覚が薄れます。

ゲートは「完全に隔離する」ものではなく、「安全な距離感を保ちながら見守る」ためのツールだと考えるとよいでしょう。

Q8. ペットと子どもが同居している場合はどう使えばいい?

ペットと赤ちゃんが一緒に生活する家庭では、ベビーゲートは非常に役立ちます。

例えば、犬のごはんスペースやトイレをゲートで区切ることで、赤ちゃんが不用意に触れるのを防げます。

また、ペットの行動範囲を制限しつつ、子どもの遊ぶエリアを確保することもできます。

ペット用ゲートと兼用できる商品もあるため、家庭環境に合わせて選ぶと便利です。

Q9. ベビーゲート以外の安全対策は必要ですか?

はい、ゲートだけに頼らず、複数の対策を組み合わせるのが理想です。

コンロカバー、調味料棚のチャイルドロック、冷蔵庫ストッパー、コンセントカバーなどは特に有効です。

ベビーゲートは「入らせない」ための対策ですが、万一侵入した場合にも備えておくことで、事故のリスクを大幅に減らせます。

Q10. どんな家庭でもベビーゲートは必要ですか?

すべての家庭で必須というわけではありません。

例えば、キッチンが完全に独立した間取りで常にドアを閉められる場合は、ゲートがなくても安全を確保できます。

しかし、リビングとキッチンがつながっている間取りや、子どもが自由に動ける空間が広い家庭では、ゲートがあった方が安心です。

必要性は家庭環境や子どもの性格によって異なりますが、「少しでも危険がありそう」と感じたら設置を検討する価値があります。

【まとめ】

キッチンベビーゲートは、赤ちゃんや小さな子どもの安全を守るために欠かせない育児アイテムのひとつです。

キッチンは火や刃物、熱い鍋、調味料や薬品など、子どもにとって危険が多い空間です。

一瞬の油断が大きな事故につながることもあるため、「物理的に入れない環境をつくる」ことは非常に効果的な対策です。

ゲートを設置することで、親は料理や家事に集中でき、精神的な安心感も得られます。

使用期間は一般的に「歩き始めてから3歳頃まで」が目安ですが、子どもの性格や成長スピード、家庭環境によって必要な期間は異なります。

「子どもが自分で危険を避けられるようになるまで」を判断基準とするとよいでしょう。

また、キッチン以外にも階段・玄関・浴室前など、ベビーゲートは多様な場所で活躍します。

ペットとの共存を考える家庭にも大いに役立ち、応用範囲が広いのも魅力です。

選び方のポイントは「安全性」「利便性」「デザイン性」のバランスです。

突っ張り式かネジ止め式か、スチール製か木製か、片手で開閉できるか、自動ロックがあるかなど、家庭のニーズに合わせて検討しましょう。

賃貸住宅なら突っ張り式、長期利用なら固定式といったように、住環境に合った選択も重要です。

さらに、中古品やレンタルを賢く活用すればコストを抑えられますが、その際は安全性のチェックを欠かさないことが必須です。

実際のユーザー体験談からも、「設置して本当に安心できた」「短期間でも十分役に立った」という声が多く、導入して後悔した人はほとんどいません。

中には「設置場所を間違えた」「子どもがすぐ乗り越えてしまった」といった失敗談もありますが、それも選び方や配置を見直すことで解決できています。

つまり、ベビーゲートは「正しく選び、正しく設置する」ことさえできれば、子どもと家族の生活を安全で快適にしてくれる存在です。

最後に大切なのは、ベビーゲートを「万能アイテム」と考えず、他の安全対策と組み合わせることです。

コンロカバー、チャイルドロック、床マットなどと併用することで、家庭全体の安心度は格段に高まります。

ベビーゲートはあくまで「安全を確保する第一歩」。

家庭のライフスタイルに合わせて工夫しながら使うことで、子どもの成長期を安心して過ごせる大きな助けになるでしょう。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。