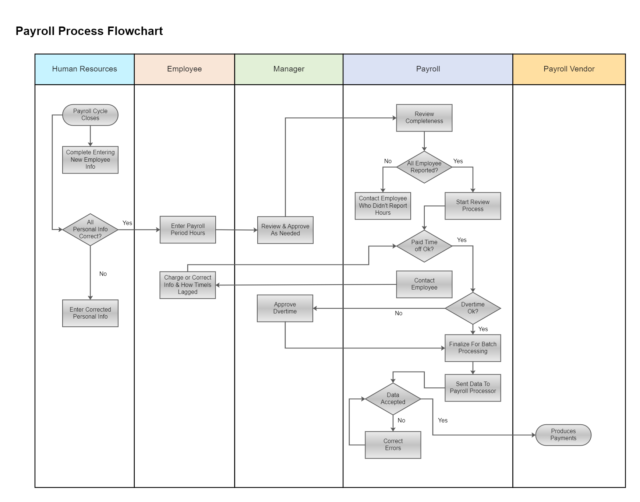

給与計算の自動化やミス防止には、最新のPayrollシステム導入が鍵。クラウドやAI技術の活用方法を解説します。

PayrollとPaycheckの違いとは

Payrollとは何か?

Payroll(ペイロール)とは、企業や団体が従業員に対して行う給与支払業務全般を指す言葉です。具体的には、給与や賞与の計算、税金や保険料の控除、各種手当の支給、明細書の発行など、給与に関する一連のプロセスが含まれます。

これには、各従業員の勤務時間や残業時間、休日出勤、有給休暇の取得状況などを正確に把握・集計する作業も含まれます。これらのデータをもとに、法定の基準に基づいた給与額を正確に計算し、適切なタイミングで支払うことが求められます。

また、Payrollは単なる支払いだけでなく、年末調整や社会保険・労働保険の手続き、マイナンバー管理など、税務や法務に関わる実務も担っています。企業が労働法や税法に準拠しながら、社員との信頼関係を築くための中核的な役割を果たしているのがPayrollです。

さらに、近年ではグローバルに展開する企業も多く、国ごとに異なる給与制度や税制への対応も求められるため、Payrollの仕組みはますます複雑化しています。クラウド型システムや外部の専門業者を活用して業務の効率化と正確性を図る動きも広がっており、Payrollの管理は企業経営における戦略的な課題のひとつとなっています。

Paycheckの意味と役割

一方、Paycheck(ペイチェック)は、従業員が実際に受け取る「給与の支払い明細」や「給与そのもの」を指します。紙の小切手として支給される場合もありますが、近年ではほとんどが銀行口座への振込という形で行われるようになりました。給与明細が紙ではなく、電子化されてオンラインで確認できるケースも増えています。

Paycheckには、その期間に支払われる基本給、残業手当、各種手当などの支給項目だけでなく、社会保険料や所得税の控除項目、最終的な手取り額、支給日などが詳細に記載されています。これにより、従業員は自分の給与構成を透明に把握することができ、自分の働きに対する報酬がどのように計算されているのかを理解する手助けとなります。

さらに、Paycheckは単なるお金の受け取りにとどまらず、従業員のライフプランや資金計画にも深く関わります。たとえば、家計管理やローンの返済計画、将来の貯蓄設計をする際には、毎月のPaycheckの明細内容が重要な指標となります。

また、企業側にとっても、Paycheckの内容は従業員との信頼関係を築くうえで極めて重要です。仮に明細に不備があったり、説明が不足していたりすれば、従業員からの不信感や不満が生じる可能性があるため、正確で分かりやすいPaycheckの提供が求められます。

PayrollとPaycheckの具体的な違い

PayrollとPaycheckの違いは、「管理する側」と「受け取る側」という視点の違いにあります。Payrollは企業側が管理・処理する給与に関する業務全体を指しており、Paycheckはその結果として従業員に渡される金銭や明細を意味します。

Payrollは、従業員の勤務時間や残業時間、有給の取得状況などをもとに、法律や会社の規定に則って給与額を計算し、社会保険料や税金などの控除を加味したうえで最終的な支払い金額を導き出す業務です。そのプロセスの中では、ミスの許されない複雑な計算や各種申告の作業が含まれており、高度な管理能力と正確性が求められます。

一方で、Paycheckはその結果として従業員に渡されるもので、給与の支払いを実感として受け取る最前線の部分です。つまり、PaycheckはPayrollという裏方の努力が形になった「成果物」とも言えます。

たとえば、ある従業員が特定の月に多くの残業をしたとします。その勤務記録をPayrollが正確に処理し、残業代が反映されたPaycheckが発行されることによって、従業員は自身の働きが正当に評価されたと感じることができます。

このように、PayrollとPaycheckは単なる作業と支払いという関係にとどまらず、「業務の透明性」「従業員満足度」「信頼関係の構築」にも影響を与える密接な関係を持っているのです。

つまり、Payrollはバックエンドのプロセスであり、Paycheckはフロントエンドの成果物というだけでなく、両者は相互に補完し合いながら、組織運営の土台を支えている存在だと言えるでしょう。

PayrollとPaycheckの関係性

PayrollがなければPaycheckも存在しません。従業員が正確に給料を受け取るためには、適切なPayrollの仕組みが必要不可欠です。給与の計算ミスや税務処理の不備があれば、Paycheckに直接影響が出るため、両者は密接に結びついています。

Payrollの制度が整っていないと、従業員が本来受け取るべき給与が遅延したり、控除額に誤りが生じたりするリスクが高まります。その結果、従業員の不満が募り、モチベーションの低下や離職率の上昇につながる可能性もあるのです。給与の支払いは単なる金銭のやりとりではなく、従業員との信頼関係を築く上で極めて重要なポイントであることを忘れてはなりません。

また、Payroll業務がスムーズに機能していれば、従業員は安心して自分の仕事に集中できる環境が整います。逆に、たった一度のミスでも「この会社は信頼できない」という印象を与えかねず、企業のレピュテーションにも悪影響を及ぼしかねません。そのため、Payrollのプロセスには正確性だけでなく、透明性や継続的な見直しも求められます。

企業にとっては、Payrollの効率化と正確性が、従業員の満足度や信頼性に直結する重要な要素です。加えて、法令遵守の観点からも極めて重要であり、万が一の法的トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりとしたPayroll体制を整備することが経営課題の一つとなっています。

Payrollの重要性について

従業員管理におけるPayrollの役割

Payrollは単なる給与の支払いにとどまらず、従業員の勤務状況や勤務日数、休暇、有給取得、残業時間、深夜勤務など、あらゆる労働時間に関するデータを一元的に管理する重要な役割を担っています。

これにより、人事部門や管理者はリアルタイムで労働状況を把握でき、業務配分や人員配置の最適化に活用することができます。また、労働基準法などの関連法規に基づいた就労管理が可能となり、未払い残業や休暇取得の不備といった法的リスクを未然に防ぐ効果もあります。

さらに、Payrollのデータは、評価制度や昇給・賞与の査定にも活用されるケースが多く、従業員の働き方の見える化を実現するツールとしての側面もあります。これにより、公平かつ透明性のある評価や処遇が可能となり、組織全体の信頼感やモチベーション向上にもつながります。

従業員との信頼関係の構築、そして健全な組織運営のためにも、Payrollは単なる計算業務ではなく、戦略的な人事マネジメントの基盤として位置づけられているのです。

このように、Payrollは給与支払いのための仕組みにとどまらず、組織の法令遵守、業務効率化、そして従業員満足度の向上という多方面において、極めて重要な役割を果たしているのです。

給与計算とPayrollのシステム

近年では、Payrollは専用のソフトウェアやクラウド型システムを使って管理されることが一般的になっています。給与計算はもちろん、社会保険料や税金の計算、年末調整、給与明細の自動発行、銀行口座への振込処理、帳票出力、さらに勤怠情報の自動連携まで、幅広い業務を一括で処理できるようになっており、これにより業務の大幅な効率化が図られます。

こうしたシステムは、従業員数が増加するほど複雑化する計算業務やデータ処理を自動化し、人為的なミスの防止にも大きく貢献しています。特に多拠点展開している企業では、地域や部門ごとの給与体系の違いに柔軟に対応できる仕組みが重要であり、クラウド型Payrollシステムの導入によって、拠点間の一元管理が可能となっています。

また、法改正にも柔軟に対応できるシステムを導入することで、最新の税制や労働法に則った処理がリアルタイムで反映され、ミスの防止や監査対応もスムーズに行えるようになります。特に日本においては年末調整や社会保険の定期的な改正があるため、システム側で自動的にアップデートされる仕組みがあることは非常に大きなメリットです。

このようなPayrollシステムの活用は、単に事務作業を効率化するだけでなく、組織全体のコンプライアンス強化や情報の可視化、従業員への正確な情報提供の実現にもつながっています。

Payrollの管理方法

Payrollの管理には、外部の専門業者にアウトソーシングする方法と、社内で専任担当者を設けて内製化する方法の2通りがあります。どちらの方法にもメリット・デメリットがあり、企業の規模や体制、経営方針によって最適な手法を選ぶことが重要です。

アウトソーシングの場合、専門知識を持つ外部業者に任せることで、社内に専門スタッフを抱える必要がなくなり、業務負担の軽減やコスト削減が期待できます。また、最新の法改正や制度変更への対応も迅速に行えるため、法令遵守の面でも安心感があります。特に従業員数の少ない中小企業では、Payroll業務を社内で抱えることが難しいため、アウトソーシングが主流となっています。

一方、内製化を選ぶ企業では、Payroll業務を社内で完結できることで、より柔軟な運用や迅速な対応が可能となります。例えば、従業員からの問い合わせ対応や勤怠データの調整など、日々発生する細かな業務に対して即時に対応できる点が大きな強みです。また、社内に知見を蓄積することで、将来的には業務改善や他部署との連携も進めやすくなります。

中小企業ではコスト面や人的リソースの都合からアウトソーシングが多く、大企業では社内に人事・労務部門を設けて自社管理するケースが主流です。中には、コア業務は社内で行い、周辺業務は外注するといったハイブリッド型の管理体制を採用している企業も増えています。

どちらにしても、Payroll業務は法律・税制の知識と高い正確性が求められる重要な業務であり、ミスが企業の信用問題につながるため、慎重な管理が必要です。業務の効率化とコンプライアンス強化を両立するためには、管理体制の定期的な見直しやスタッフへの継続的な教育も欠かせません。

Paycheckの仕組みと機能

Paycheckの構成要素

Paycheckは、従業員が働いた結果として受け取る給与を明示する書類または振込記録であり、その構成にはいくつかの重要な要素があります。主に「支給額」「控除額」「手取り額」に分類され、これらが明細として詳細に記載されます。

支給額には、基本給や残業代、深夜勤務手当、休日出勤手当、各種手当(住宅手当、通勤手当、家族手当、役職手当、資格手当など)が含まれます。企業によっては、評価報酬やインセンティブ報酬といった成果に基づいた報奨金もこの中に含まれることがあります。また、特別に支給される一時金や前払い分なども支給額に加算される場合があります。

控除額には、法定控除として所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が必ず含まれます。これに加えて、社内規定に基づく任意控除(社員持株制度、社内積立金、寮費、社食代、制服代、団体保険料など)がある場合もあります。近年では、確定拠出年金制度(DC)や福利厚生制度に関連した天引き項目が増える傾向にあり、控除額の内訳はますます多様化しています。

これらの控除を差し引いた金額が、実際に従業員の手元に振り込まれる「手取り額(Net Pay)」となります。手取り額は生活費や家計管理に直結するため、従業員にとって最も関心の高い情報の一つです。

また、Paycheckには勤怠状況に基づく出勤日数、労働時間、遅刻や早退の回数、残業時間、有給取得日数などの情報も反映されます。これにより、給与の計算根拠が明確になり、万一の誤りが発生した場合も確認や修正がスムーズに行えます。場合によっては勤怠システムと連動してリアルタイムに情報が反映される仕組みを採用している企業もあります。

このように、Paycheckは単なる給与の明細にとどまらず、働いた時間と成果がどのように報酬として評価されたのかを視覚的に確認できる重要なツールとなっています。

Paycheckの発行方法

Paycheckの発行方法は、企業の給与管理体制によって異なりますが、現在ではデジタル化が進み、多くの企業で電子明細による発行が主流となっています。

かつては紙の明細を従業員に手渡しする形が一般的でしたが、今では専用の給与管理システムやクラウドサービスを通じて、PCやスマートフォン、タブレットなど多様なデバイスから閲覧・ダウンロードできる形式が主流となっています。これにより、環境負荷の軽減や保管の容易さ、給与情報の即時確認、紛失リスクの低下といった多くのメリットが得られます。

また、企業側にとっても、紙の印刷や封入、配布といった手間やコストが削減され、業務効率化につながります。特に、全国に拠点を持つ企業やリモートワークが進む中で、物理的な配布が難しい状況にも柔軟に対応できるという利点があります。

さらに、従業員が自分の過去のPaycheckをいつでもオンラインで確認できる機能を持つシステムも多く、申請書類の作成や融資審査などで給与証明が必要な場面にも迅速に対応できるようになっています。こうした利便性は従業員満足度の向上にも直結します。

一方で、セキュリティ対策も欠かせません。電子明細では、個人情報を扱うため、ログイン管理やアクセス制限、二段階認証、データの暗号化などの高度なセキュリティ対策が施されています。また、企業は不正アクセスや情報漏洩を防止するため、システムの定期的な更新や監査体制の整備も求められます。

加えて、法令上の保存義務に対応するため、電子データを一定期間安全に保管する仕組みや、必要に応じて紙で出力できる環境を整えておくことも重要です。これにより、労働基準監督署の調査や社内監査にも対応しやすくなります。

このように、Paycheckの発行方法は単なる明細の届け方にとどまらず、利便性・コスト効率・法令遵守・セキュリティといった複数の観点から最適化が図られているのです。

Paycheckに記載される情報

Paycheckには、給与の金額だけでなく、以下のような詳細な情報が記載されています。これらの情報は、従業員にとって自分の働き方がどのように報酬に反映されているかを理解するために不可欠なものです。

支給年月日:給与が実際に支給される日付。月末払い・翌月払いなど企業ごとに異なります。

支給対象期間:今回の給与がどの期間の勤務に対するものであるか(例:4月1日~4月30日)。

基本給、残業代、手当などの内訳:各項目ごとの金額が明示され、評価の根拠を可視化します。手当には通勤手当、役職手当、資格手当、住宅手当、皆勤手当などが含まれることもあります。

所得税・住民税・保険料などの控除内容:法定控除および任意控除の内訳が明確に表示されており、税率や保険料率の確認にも活用できます。

総支給額と控除後の手取り額:従業員が関心を持つポイントであり、可処分所得の確認にもつながります。

銀行口座への振込額:実際に振り込まれる金額および振込先の銀行名や口座番号の一部(マスキングあり)などが記載されるケースもあります。

勤怠情報(勤務日数・残業時間・有給取得日数など):出勤率や労働時間、有休消化率を含め、勤怠実績が反映されることで、労働の対価が正確に支払われているかが判断できます。

所属部署や社員番号などの個人情報:社内識別用の情報で、異動や昇格後の変化も反映されます。

備考欄:特記事項や一時的な手当、控除理由、支給調整、祝金・弔慰金などが記載されることもあり、注意して確認すべき箇所です。

このように、Paycheckは単なる給与通知ではなく、労働条件・報酬体系・法定手続き・勤怠管理といった多角的な情報を集約した重要な文書です。従業員はこの情報を通じて、働き方の振り返りや家計管理、将来のライフプラン設計などに役立てることができます。

Payroll管理におけるHRの役割

HRとPayrollの連携方法

人事(HR)部門とPayroll部門は、企業の中でも密接に連携する必要がある部署です。HRが管理する従業員情報(入退社情報、昇給・降格、異動、労働契約の変更、扶養家族情報の更新、勤務形態の変更など)は、Payrollの正確な給与計算に不可欠なデータとなります。

たとえば、新入社員の入社日や給与設定、部署異動に伴う手当の変動、勤怠区分の変更、退職に関する最終給与計算、退職金の計上など、HRが入力・更新した情報が即座にPayrollに反映される体制が求められます。これにより、支給漏れや過剰支給などのリスクを未然に防ぐことができ、従業員からの信頼にもつながります。

加えて、各種人事イベント(出産・育児休業、介護休業、長期休職、復職など)に伴う給与処理の変化にも迅速に対応するため、HRとPayrollの連携はリアルタイムであることが理想です。年末調整や住民税の特別徴収変更、法定調書の作成などにおいても、HRからの正確な情報提供が必要不可欠です。

多くの企業では、人事給与管理システム(ERPやHRISなど)を導入し、HRとPayrollの業務データを一元管理することで、手作業による転記ミスや二重入力の手間を減らし、スムーズな運用を実現しています。さらに、ワークフローの自動化や変更履歴の記録といった機能を活用することで、法的監査対応や内部統制の強化にも寄与します。

このように、HRとPayrollの緊密な連携は、給与計算の正確性を高めるだけでなく、組織全体の労務管理の効率化と透明性を支える重要な基盤なのです。

HRが知っておくべきPayrollの用語

HR担当者がPayroll業務を理解するうえで、以下のような専門用語を知っておくことが重要です:

総支給額(Gross Pay):基本給に加え、残業手当や各種手当、賞与などすべてを含めた支給前の金額です。従業員への支払いのベースとなるため、計算の起点として最も重要な項目です。

手取り額(Net Pay):総支給額から所得税、住民税、社会保険料などの各種控除を差し引いた後、実際に従業員の口座に振り込まれる金額です。生活費や家計計画に直結するため、従業員にとっては最も関心の高い数値です。

控除項目(Deductions):所得税・住民税・雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料などの法定控除、および社内規定に基づく任意控除(社食費、寮費、団体保険など)を含みます。正確な処理がミスのない給与計算には不可欠です。

法定福利費(Statutory Benefits):企業が従業員に対して負担する社会保険料など、法律で定められた義務的な福利費用です。従業員本人の負担分と企業負担分が存在するため、給与明細とは別に管理されることもあります。

源泉徴収(Withholding Tax):給与支払いの際に企業が従業員の代わりに所得税を天引きして税務署に納付する制度です。月々の給与と年末調整で過不足が調整されます。

年末調整(Year-End Tax Adjustment):毎年12月に行われる税金の過不足精算手続きで、1年間の源泉徴収額と実際の所得税額の差を調整します。扶養控除や保険料控除などが反映され、従業員にとっては還付や追加徴収の対象になります。

勤怠管理(Time and Attendance):従業員の出勤・退勤、有休、残業などの労働時間の記録および管理。Payrollにおける正確な給与計算の基礎となるため、HRがこの管理方法を理解していることは非常に重要です。

賃金台帳(Wage Ledger):従業員ごとの給与支払い履歴を記録した帳簿で、労働基準法により作成と保存が義務付けられています。税務調査や労基署の監査時にも重要な役割を果たします。

これらの用語に対する理解があることで、HRとPayroll間のコミュニケーションがスムーズになり、従業員からの問い合わせ対応にも迅速かつ正確に対応できるようになります。また、法改正があった際にも柔軟に対応できる基礎力が身につき、組織全体の労務管理レベルの向上にもつながります。

今後のPayroll管理のトレンド

今後のPayroll管理において注目されるトレンドとしては、以下のようなものがあります:

クラウド化とモバイル対応の加速:従来のオンプレミス型システムから、より柔軟性のあるクラウドベースのPayrollシステムへの移行が進んでいます。これにより、在宅勤務中でも安全かつ迅速に給与処理が可能になり、外出先からのアクセスや多拠点での一元管理も容易になります。

AIやRPAを活用した給与計算の自動化:定型的な処理の自動化によって人的ミスの削減、業務の迅速化が実現されつつあります。AIが従業員の勤怠パターンや異常値を検知したり、RPAが毎月の振込作業や帳票作成を代行するなど、ルーチン業務の負担を軽減します。

多様な雇用形態(副業・業務委託・フリーランス)への対応強化:複業・副業を許容する企業が増加する中で、給与体系が複雑化しています。フリーランス報酬と給与の併用、週休3日制など多様な勤務形態に対応した柔軟なPayroll設計が求められます。

セルフサービス機能の拡充(従業員自身が明細を確認・申請できる仕組み):従業員ポータルを通じて、給与明細や源泉徴収票の確認、住所変更や扶養情報の更新が可能になるなど、自己解決を促す機能の拡充が進んでいます。これにより、人事担当者の負担軽減と従業員の利便性向上が両立します。

ESGや人的資本経営の視点からの給与可視化と説明責任:企業の社会的責任や透明性の強化が求められる中、給与制度や支給状況の「見える化」が進み、経営者は株主や従業員に対して説明責任を果たす必要性が増しています。ジェンダーギャップの開示や、報酬の公平性評価なども注目されています。

データ分析を活用した戦略的な報酬設計:ビッグデータやHRアナリティクスを活用して、パフォーマンスと報酬の相関性を可視化したり、退職リスクの高い社員を特定して適切な報酬改定を行うなど、データに基づいた報酬戦略が導入され始めています。

法改正や国際基準への即時対応:働き方改革やインボイス制度、海外拠点のPayroll統一管理など、法改正やグローバル基準への柔軟な対応も重要な要素です。システム側での自動アップデート機能や外部とのAPI連携が求められます。

これらを踏まえ、HR部門は今後ますますPayrollとの連携を密にし、最新技術と法制度に精通した運用体制の構築が求められます。結果として、業務効率化、法令順守、従業員満足度の向上、さらには人的資本の最大活用へとつながっていくのです。

BonusとPayrollの関連性

Bonusの定義と種類

Bonus(ボーナス)とは、定期給与とは別に支給される特別手当のことで、企業の業績や個人の成果に応じて支給されることが一般的です。企業の利益や目標達成度、部門単位のパフォーマンス、従業員の業績評価など、様々な基準によって支給金額や支給の有無が決まります。また、ボーナスは従業員のモチベーションを高める目的でも活用され、企業文化の一部として位置付けられていることもあります。

主な種類としては以下のようなものがあります:

年末・夏季ボーナス(いわゆる賞与):年間のうち決まった時期(通常は6月・12月)に支給される制度型ボーナス。支給額は企業の業績と個人評価に基づいて計算されることが多いです。

業績連動型ボーナス:部門や会社全体の収益目標の達成状況に応じて支給されるもので、成果主義の色が強い制度です。営業職やマネジメント層によく導入されています。

成果報酬(インセンティブ):個人の売上成績やプロジェクト達成に応じて都度支給されるもので、達成率やKPI(重要業績評価指標)によって額が変動します。

一時金や特別手当:特定のイベントや事象(創立記念、永年勤続、災害見舞金など)に応じて支給される臨時の手当です。これには、従業員満足度向上や士気の維持といった意図も含まれています。

入社祝金や退職金一部前払い型のボーナス:特定の雇用契約条件に基づき、短期的なモチベーションや人材獲得のために活用されるケースもあります。

これらのボーナス制度は、企業ごとに設計が大きく異なり、支給基準や計算方法、支給時期、課税ルールなども多様です。そのため、社内規定や労働契約に明記されていることが多く、従業員とのトラブルを避けるためにも明文化が欠かせません。さらに、制度の透明性や公平性が従業員の納得感に直結するため、定期的な見直しと運用の見える化も求められます。

PayrollにおけるBonusの扱い

Bonusも給与の一部として扱われるため、Payroll業務においては通常の給与と同様に、税金や保険料の計算・控除が必要になります。特に、ボーナスに対する所得税については「賞与に対する源泉徴収税額の算出方法」に基づいて、通常の月次給与とは異なる計算式が適用されます。この方法では、支給時点の扶養人数や前月の社会保険料控除後の金額を基に税額が決定されるため、事前の確認とシミュレーションが非常に重要です。

また、住民税や健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料も、ボーナス支給時には個別に計算され、控除される必要があります。特に社会保険料については、月額上限や標準報酬月額との関係で計算方法が変わる場合があり、給与部門が最新の保険料率とルールを正確に把握しておく必要があります。

ボーナスの支給月や支給回数、支給条件が年によって変更されたり、個別に異なるケースがある場合もあり、これに対応できる柔軟なPayrollシステム設定が求められます。具体的には、賞与用の別計算ルールや控除対象設定、税率変更の自動反映、事前通知テンプレートの出力などの機能が必要とされます。

加えて、ボーナスに関連する通知書の発行、支給根拠となる評価資料との連携、従業員へのフィードバック手続きなど、単なる金額処理にとどまらず「制度としての管理」も重要な側面です。これらの運用に不備があると、従業員の納得感を損ない、不信感を招く要因となるため、担当者は説明責任を果たせるだけの理解と準備が求められます。

このように、Bonusの取り扱いは給与と同様以上に複雑かつ慎重な対応が必要であり、正確性・透明性・公平性をもって処理されることで、企業の信頼性や従業員満足度の向上につながっていくのです。

Bonus計算の例

たとえば、支給額が500,000円のボーナスに対し、扶養人数1人の社員の場合、源泉徴収税率が6.126%とすると、次のような控除が発生します:

所得税:約30,630円(500,000円 × 6.126%)

健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料:約75,000円(仮定)

合計控除額:約105,630円

この場合、手取りボーナスはおよそ394,370円となります。

ただし、これらの数値はあくまで一例であり、実際の控除額は地域によって異なる保険料率や、個人の扶養状況、社会保険の標準報酬月額などによって変動します。たとえば、扶養家族が増えると源泉徴収税率が下がる可能性があり、逆に保険料率が高い自治体に勤務する場合は社会保険料の控除が増える可能性があります。

さらに、企業によってはボーナスに対して特別な加算手当や、逆に控除対象外の支給項目(例:業績連動型のストックオプション)などを設けている場合もあり、制度の違いによって最終的な支給額は大きく変動します。

そのため、Bonusの計算には単に税率と社会保険料率を当てはめるだけでなく、個人ごとの詳細情報をもとにシステム上で正確な計算が行われる必要があります。Payroll担当者はこの点を十分に理解したうえで、事前に従業員へ支給シミュレーションを提供したり、控除の根拠を丁寧に説明する体制を整えておくことが望まれます。

このように、Bonusの計算には細かい配慮と最新の法制度への対応が求められ、正確なPayroll運用体制の構築が企業全体の信頼性向上と従業員満足の両立に直結するのです。

給与計算の例文と用語集

給与計算に関する例文

給与計算に関する実務では、明細書や通知書、説明資料などに記載する定型的な表現が数多く使用されます。これらの表現は、従業員に対する給与の正確な伝達や、問い合わせ対応を円滑に進めるために非常に重要です。以下に、実務でよく用いられる例文をいくつか紹介します:

「今月の給与は○月○日を支給日として、○○銀行のご指定口座にお振込みいたします。ご確認のほどよろしくお願いいたします。」

「○月度給与明細を送付いたしますので、内容をご確認いただき、不明点がある場合は担当部署までご連絡ください。」

「給与支給額および控除項目について不明点がございましたら、人事部までお気軽にお問い合わせください。」

「本月度の賞与は、○○制度に基づき、業績評価および勤務実績を踏まえて公平に算出されております。」

「住民税特別徴収額の変更に伴い、今回の控除額に変更がございます。詳細は明細をご参照ください。」

「今回の給与明細には、先月の交通費未精算分が含まれておりますので、ご留意ください。」

「育児休業中の保険料免除措置については、法令に準じた処理を行っております。」

「年末調整の還付金は来月の給与と合わせて支給される予定です。」

「賞与の支給対象期間は、○月から○月までの勤務実績となります。ご確認ください。」

「給与明細に関するご質問は、○月○日までに人事部宛にメールでご連絡いただけますようお願いいたします。」

「今月は法定休日が多く含まれておりますため、出勤日数にご注意ください。」

これらの表現は、給与の通知、誤解防止、トラブル対応など、円滑な社内コミュニケーションを支える基本的な要素となります。特に給与に関する情報は従業員の生活に直結する重要事項であるため、正確かつ丁寧な言葉選びが求められます。

また、文面はテンプレート化しておくことで、毎月の業務を効率化でき、複数担当者による対応であっても一貫した情報提供が可能になります。テンプレートには、差し込み項目(氏名・金額・対象期間など)を明示した形式を採用することで、ミスを減らし、担当者の負担を軽減する効果も期待できます。

さらに、在宅勤務やテレワークの普及に伴い、メールや社内ポータルを通じてデジタル形式で給与情報を共有するケースが増加しています。従業員が給与に関する説明文をいつでも閲覧できるようにしておくことも、信頼関係の構築や透明性の確保に貢献します。

必要に応じて、外国籍従業員向けに英語版や中国語版を用意するなど、グローバル対応も検討すると良いでしょう。また、視覚的な分かりやすさを意識し、図や表を添えた給与説明資料を作成することも、コミュニケーションの円滑化に有効です。

Payroll関連用語の辞書

給与計算に関連する用語は専門的なものが多く、その意味や使い方を正しく理解することは、HR担当者やPayroll担当者にとって非常に重要です。こうした用語を知識として蓄えておくことで、日常業務での正確な処理はもちろん、従業員への説明対応や監査対応、法令改正時の対応などもスムーズに行うことができます。以下は基本的なPayroll関連用語の一部です:

基準内賃金:所定労働時間に対する基本給や職能給、役職手当、通勤手当など、固定的に支払われる賃金で、残業代などの割増賃金の算出基礎となる金額です。給与制度の構築や残業計算において非常に重要な役割を果たします。

基準外賃金:残業手当、深夜手当、休日出勤手当、歩合給、インセンティブなど、所定労働時間外に発生する変動的な賃金を指します。これらは法定割増の対象であるため、支給内容の詳細管理が必要です。

社会保険料率:健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険などに適用される料率で、被保険者および事業主が負担します。料率は年度ごとに見直され、都道府県によって異なることもあるため、最新の情報の確認が必須です。

標準報酬月額:社会保険料を算出する際の基準となる報酬区分で、月額報酬を一定の等級に分けて決定されます。報酬改定時には、随時改定や定時決定(年1回)などの手続きが必要です。

支払調書:給与・報酬などの支払実績を税務署に報告するための法定帳票。主に年末に作成され、所得税の確定申告や各種証明資料としても活用されます。副業者や業務委託者への支払いがある企業には特に重要です。

退職所得控除:従業員が退職金を受け取る際に適用される税金の控除制度で、勤続年数に応じて控除額が増加します。適切な控除を行うことで、過剰な課税を防ぎ、従業員の負担軽減につながります。

法定内残業・法定外残業:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働のうち、所定労働時間内外で分けられるもので、割増率や対象手当が異なります。

年末調整:従業員の年間所得に対して、毎月源泉徴収していた税額との過不足を精算する手続きです。扶養控除や保険料控除、住宅ローン控除などが反映され、給与支給時に還付または追徴されます。

このような用語の意味を正しく把握することは、Payroll業務の正確性を高め、従業員への説明力を向上させることにもつながります。とくにトラブル時や法改正があった際、正確な用語理解が企業の信頼性や透明性に直結するため、定期的な知識の更新も重要です。

Payrollの管理システム

現代のPayroll管理システム

現代のPayroll管理システムは、従来の紙ベースやExcel管理から大きく進化し、現在ではクラウド型のソリューションが主流となっています。これにより、給与計算業務の自動化、勤怠管理とのリアルタイムな連携、税金や社会保険料の自動控除、デジタル給与明細の発行、さらに年末調整やマイナンバー管理の対応などが一元的に行えるようになりました。結果として、担当者の作業負荷は大幅に軽減され、ミスの削減と処理スピードの向上が実現されています。

クラウドシステムの利点としては、インターネット環境さえあれば場所を問わずアクセス可能である点、ソフトウェアの自動アップデートによる法令対応のスピード、そして堅牢なセキュリティ対策が標準装備されている点などが挙げられます。具体的なツールには、freee人事労務、SmartHR、マネーフォワードクラウド給与などがあり、企業規模や業種に応じて柔軟に導入・カスタマイズが可能です。加えて、外国語対応や多通貨対応といったグローバル展開企業向けの機能を備えたシステムも登場しています。

また、AI(人工知能)を活用して、過去のデータ分析をもとに異常値や傾向を可視化し、給与計算ミスの予兆を早期に検知する仕組みや、チャットボットによる従業員からの給与関連FAQの自動応答なども進化しています。さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入することで、勤怠データの取り込み、税務ファイルの作成、振込データの生成、帳票出力といった反復的業務の自動化が可能になり、属人化の解消にも寄与しています。

こうした現代のPayroll管理システムは、単なる給与計算ツールではなく、企業の人事・労務戦略を支えるインフラとしての役割を果たしつつあります。今後はさらに、従業員のエンゲージメント向上、ダイバーシティ対応、ESG経営への貢献といった広範な領域との統合が進んでいくと予想されます。

Payrollソフトウェアの選び方

Payrollソフトウェアを選定する際には、企業の規模や業種、将来的な運用体制まで見据えた比較検討が不可欠です。以下のような観点から多角的に評価することで、失敗のない選択が可能となります:

法令対応力:最新の税制、社会保険料率、労働基準法改正などに即時対応できるかどうかは最重要項目です。税率や控除の計算ルールが頻繁に変わる現代では、ソフトウェア側で自動的に法改正に追従できる仕組みがあるか確認しましょう。

連携性と拡張性:勤怠管理や会計、人事評価、雇用契約、福利厚生などとスムーズに連携できるAPIやインポート機能があるかどうか。また、企業の成長に伴い必要となる新たな機能(多拠点管理、多通貨、外部ベンダーとのデータ連携など)を柔軟に追加できる拡張性も重視されます。

操作性・UI:日々の業務で使用する画面が直感的で分かりやすいかは、担当者のストレスやミスの発生率に直結します。役職ごとのアクセス権限設定や、スマートフォンやタブレットからの操作性なども確認ポイントです。

サポート体制:初期設定から導入後の運用サポート、法改正時の対応、緊急時のトラブルシューティングまでを迅速かつ丁寧に対応してくれる体制が整っているか。FAQやチャットボットだけでなく、電話や担当者によるサポートがあるかも比較材料になります。

セキュリティと信頼性:給与データには個人情報が含まれるため、SSL暗号化、二段階認証、アクセスログの管理、IP制限などのセキュリティ機能の有無は必須条件です。過去の障害履歴やBCP(事業継続計画)も調査しておくと安心です。

費用対効果:導入コスト・月額使用料の妥当性に加えて、業務工数の削減量やヒューマンエラーの防止効果を定量的に評価しましょう。多機能で高価格な製品よりも、自社の運用規模に見合ったシンプルかつ効果的なシステムを選ぶことが肝要です。

導入前には、無料トライアルやデモ利用、既存ユーザーからのヒアリングなどを通じて、実際の運用イメージを掴むことが重要です。また、導入後のサポートやアップデートが継続的に提供されるベンダーを選ぶことで、長期的な安定運用にもつながります。さらに、導入担当者だけでなく、利用部門全体が納得できる仕様かどうかを事前に擦り合わせるプロセスも欠かせません。

加えて、国際展開やテレワーク環境を前提とする企業の場合、多言語対応、時差管理、在宅勤務の打刻対応などの機能もチェック対象に加えるとよいでしょう。

Payroll管理のベストプラクティス

Payroll業務を適切かつ効率的に遂行するためには、単にシステムを導入するだけでは不十分です。正確性・透明性・柔軟性を保つための継続的な改善と、人事制度全体との連動が不可欠です。以下のようなベストプラクティスを併せて導入することで、業務全体の品質が大きく向上し、従業員の満足度と企業全体の信頼性も高まります:

業務マニュアルの整備:給与計算の各工程をステップごとにマニュアル化し、誰が対応しても同一品質で業務が遂行できる体制を構築します。新任担当者の教育コスト削減にもつながり、突発的な人員変更への対応力が向上します。

定期的な監査とレビュー:給与支給額や控除項目に間違いがないか、内部監査や第三者によるレビューを通じて定期的に検証を行います。これにより、労働基準監督署や税務署による監査にも適切に対応できる体制が整います。

バックアップ体制の構築:システム障害や災害時に備え、複数拠点でのデータ保管、クラウド上の自動保存、オフラインバックアップなど多重の保護手段を整備します。復旧手順を文書化し、定期的なBCP(事業継続計画)訓練も実施すると安心です。

従業員への明確な説明:給与や賞与の構成、控除の根拠、年末調整の内容について、従業員が納得できるよう説明会やQ&A資料の配布を行います。問い合わせ対応用のチャットボットやFAQページの設置も有効です。

制度とツールの一体運用:給与体系が評価制度や勤怠ルールと整合していることを確認し、それらを連携させたツールで統一的に管理します。例として、勤怠データが自動で給与計算に反映される仕組みを整えることで、ミスや二重入力の防止につながります。

部門間連携の強化:人事・経理・法務など関連部門との情報共有を密にし、異動・昇進・契約変更などの情報がリアルタイムで給与部門に連携されるよう仕組みを設けます。これにより、タイムラグや情報漏れによる計算ミスが防止されます。

法改正への継続的対応:税制や社会保険制度の変更に応じて、制度改訂とシステム設定の見直しを計画的に実施。ニュースレターや外部セミナーへの参加を通じて情報収集することも有効です。

これらの施策により、Payroll業務は単なる事務処理ではなく、企業経営を支える戦略的な機能として発展していきます。特に人的資本経営が重視される時代においては、給与関連の信頼性と透明性が、企業ブランドや採用力にも直結します。

【まとめ】

戦略的なPayroll管理が企業価値を高める

現代のPayroll管理は、もはや単なる「給与計算」ではなく、企業経営の信頼性と効率性を支える重要なインフラです。クラウド型システムやAI・RPAの導入により業務の自動化と正確性が飛躍的に向上し、企業規模や業態に応じた柔軟な運用が可能になっています。

ソフトウェア選定時には、法令対応力、他システムとの連携性、操作性、サポート体制、セキュリティ、費用対効果など多角的な視点が求められます。また、導入後はマニュアル整備、監査体制、従業員への説明、制度との統合運用といった“ベストプラクティス”を実践することが、継続的な信頼性と透明性の確保につながります。

戦略的なPayroll管理を実現することで、企業のコンプライアンス力・従業員満足度・ブランディング力を総合的に高めることができるのです。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。