草刈りを「なるべくしたくない人」必見!防草・除草から作業安全まで、初心者でもすぐ実践できる具体的なノウハウをお届けします。

手軽にできる草刈りの基礎知識

草刈りの基本とその重要性

草刈りとは、庭や空き地、畑などに生えてくる雑草を物理的に取り除く作業のことを指します。一見地味な作業のようですが、雑草をそのままにしておくと、見た目の悪さだけでなく、さまざまな問題が発生してしまいます。

例えば、雑草は害虫や蛇などの隠れ場所になるため、家の周囲に不快な虫が増える原因になります。また、雑草が生い茂ると風通しや日当たりが悪くなり、育てている草花や作物の成長を妨げてしまうこともあります。根が張って土の養分を奪うこともあるため、放置しておくと農作物の収穫量にも影響を及ぼします。

特に夏場は気温と湿度が高く、雑草が驚くほどのスピードで成長します。数日放置しただけでも雑草が腰の高さまで伸びてしまうこともあるため、定期的な草刈りが重要です。

さらに、雑草が敷地外にまではみ出すと、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。見た目の印象も悪くなるため、不動産価値の低下にもつながりかねません。住宅の周辺環境を美しく保つためにも、草刈りは大切なメンテナンス作業のひとつと言えるでしょう。

草刈りというと重労働のイメージが強く、「暑い日にはやりたくない」と感じる方も多いかもしれません。しかし、基本的な知識とコツを身につければ、体への負担を最小限にしつつ効率よく作業をこなすことができます。

適切な道具選び、正しい手順、タイミングをおさえて草刈りを行うことで、作業の時間を大幅に短縮でき、達成感も得られるはずです。

草刈りに適切な時期

草刈りに最適な時期は、草の生育状況や地域の気候条件によって若干異なるものの、一般的には年に3回、6~7月、9~10月、そして11~12月が特におすすめとされています。これらのタイミングをおさえることで、草の伸びすぎを防ぎ、作業の負担を大きく減らすことができます。

まず、6~7月は梅雨が明けるタイミングで、日照と湿度が高まるため雑草が一気に生長しやすい時期です。この時期の草刈りは、勢いよく伸びた雑草をリセットする意味でも非常に重要です。特にイネ科の雑草はこの時期に旺盛に繁茂するため、放置すると次回の草刈りが倍以上の労力になることもあります。したがって、6~7月の早い段階で一度草刈りを済ませておくと、その後の維持管理が楽になります。

次に、9~10月は気温が下がり始め、雑草の生長速度もゆるやかになる時期です。この時期は比較的草が柔らかく扱いやすいため、作業がしやすく、刈り取り効率も良好です。また、このタイミングで草刈りをしておくと、冬の間は草がほとんど伸びないため、年末まできれいな状態を保つことが可能になります。

最後に11~12月は、雑草が枯れ始める時期であり、見た目にもだらしなくなってしまうことがあります。特に落ち葉などと混ざることで、庭や敷地全体が散らかった印象になるため、このタイミングで草刈りとあわせて清掃も行うと効果的です。また、地面が乾燥していることが多いため、草刈り後の処理(堆肥化や集草)もスムーズに行えるのが特徴です。

このように、草刈りを年間を通して戦略的に行うことで、雑草の抑制だけでなく、庭や敷地の美観維持、防虫・防災効果にもつながります。

草刈りをしなければならない理由

草刈りを怠ると、生活環境や近隣との関係、植物の生育に至るまで、さまざまなリスクが生じます。まず第一に挙げられるのが、害虫や害獣の発生です。雑草が繁茂すると、ゴキブリやハエといった不快害虫だけでなく、ムカデや蚊、さらには蛇などの危険生物が身を潜める隠れ場所になってしまいます。これらの生き物が庭や建物内に侵入すると、健康や安全面でも問題が発生するおそれがあります。

また、草丈が高くなってくると、周囲の景観を損ねるだけでなく、近隣住民からのクレームを引き起こすことも少なくありません。たとえば、隣家の敷地に雑草の種子が飛んで迷惑をかけたり、草刈りをしないことで周囲の環境とのバランスが崩れ、地域トラブルに発展するケースもあります。特に集合住宅や密集した住宅地では、こうしたトラブルのリスクが高くなります。

さらに、家庭菜園やガーデニングをしている方にとっては、雑草はまさに「競争相手」です。雑草も植物である以上、同じように地面の養分や水分、日光を吸収しようとするため、せっかく植えた野菜や花が思うように育たなくなってしまいます。栽培している植物が雑草に押し負けてしまうと、実りが減ったり、見栄えが悪くなったりするだけでなく、病害虫の発生リスクも高まります。

草刈りは単なる清掃作業ではなく、自分自身と家族、そして地域の人々のためのマナーでもあります。定期的に草刈りを行うことで、清潔で安全な住環境を保ち、快適な生活を送ることができます。

草刈りを効率化するためののコツ

適期の雨上がりに刈る

草刈りをするタイミングとして最も理想的なのは、雨が降った2~3日後のやや曇り気味の日です。この頃になると草が適度に水分を含んでしっとりと柔らかくなっており、草刈り機や鎌の刃がスムーズに草に入りやすくなります。

湿り気のある草は、刃との摩擦が少なくなるため、切れ味が持続しやすく、作業中に草が絡んで機械が止まるといったトラブルも起きにくくなります。その結果、体力の消耗を抑えながら効率よく作業を進めることができるのです。

また、このタイミングでは地面もまだほどよく柔らかいため、根本からしっかり草を刈ることができ、雑草の再生もある程度抑える効果が期待できます。作業後の草の片付けにおいても、湿った草は風で飛ばされにくく、集草が楽になります。

一方で、晴天が数日間続いたあとの草は乾燥していて硬くなりがちで、特に茎が太めの雑草は刃に絡まりやすく、うまく刈れなかったり機械のトラブルを引き起こしたりする原因になります。そのため、草刈りをする日は天気予報を確認し、雨の翌日〜2日後のタイミングを狙うようにするとよいでしょう。

このように、草刈りは「いつやるか」が非常に重要なポイントになります。適した時期を選ぶだけで作業効率も仕上がりも大きく変わるため、タイミングを見極めることが草刈り成功の鍵となります。

刈った草の処理まで見越して着手する

草刈りを始める前に、刈った草をどう処理するかを計画しておくことは、作業をスムーズに行うための重要なポイントです。ただ刈るだけではなく、刈ったあとの処理にまで目を向けておくことで、作業時間の短縮や無駄な労力の削減につながります。

例えば、草をそのままにしておくと腐敗して悪臭が発生したり、虫がわいたりする原因になります。特に大量に草を刈った場合や湿度の高い季節には、放置しておくことが衛生面のリスクを高めることになります。

処理方法としては、乾燥している場所に山積みにして天日でしっかり乾かす方法が一般的です。その後、袋に詰めて廃棄したり、土に埋めて分解を促すことも可能です。また、細かく粉砕した草はそのまま敷き草(マルチング)として再利用することで、土壌の保湿や防草効果を期待できます。さらに、堆肥として活用すれば、草刈り後の副産物として畑や花壇の栄養にもなり、一石二鳥の活用方法です。

草の種類や量、土地の広さなどに応じて、適した処理方法を選ぶことが大切です。硬くて太い茎が多い場合は粉砕機の使用を検討し、やわらかい草が中心ならナイロンカッターで細かく砕いて放置する方法でも充分効果的です。

事前に処理の段取りを決めておくことで、草刈り作業がスムーズに進み、作業後の片付けにも手間取らずに済みます。草刈りは「刈る」だけでなく「処理する」までが一連の作業であると意識することが、効率よく安全な作業につながります。

体が疲れないように工夫する

草刈りは特に夏場の炎天下では非常に体力を消耗する作業となります。無理をせず、自分の体調や気温に合わせて、こまめに休憩を取ることが重要です。一般的には30分〜1時間おきに休憩を入れ、水分や塩分を適切に補給することで、熱中症や脱水症状のリスクを軽減することができます。

作業前にはしっかりとストレッチなどの準備運動をして、体をほぐしておくとケガの予防にもなります。特に腰や肩に負担がかかりやすいため、作業後のストレッチも取り入れることで、疲労回復が早まり、次の日に疲れを持ち越すのを防げます。

また、草刈り機を使用する際には、肩掛けベルトやサポーターを活用し、機械の重みを分散させる工夫が効果的です。姿勢にも注意し、前かがみになりすぎず、腰を落として足で踏ん張るようなフォームを意識することで、腕や腰にかかる負担を最小限に抑えられます。

草刈りの服装についても、通気性の良い長袖・長ズボンを着用し、帽子やタオルで直射日光を防ぐことが体力温存につながります。最近ではファン付き作業着などの便利なアイテムも登場しており、うまく活用することで作業の快適さが大幅に向上します。

さらに、夏場以外でも冷え込む季節には防寒対策が必要です。厚着をしすぎると作業中に汗をかいて体が冷える原因にもなるため、重ね着で体温調整できる服装を選びましょう。

草刈りは持久力のいる作業ですが、体にやさしい工夫を取り入れることで、年齢や性別を問わず安全に続けられる作業になります。

草刈りを効率よくする具体的手順

草刈りの手順

作業場所の障害物(石・ゴミ・ブロック)を取り除く

まずは、作業エリア全体を見渡して、石や木の枝、空き缶、ブロックなど、刈払機や鎌の刃に引っかかる危険のある障害物を取り除きます。見えにくい雑草の陰にも小さな石などが隠れていることがあるので、慎重に確認しましょう。特に機械を使用する場合、金属片やガラス片があると刃が破損する原因にもなるため、丁寧なチェックが大切です。

大きな雑草やツルを先に取り除く

次に、他の草に絡みついていたり、特に背の高い雑草やツル性植物を優先的に除去します。これらは後の作業の妨げになるばかりか、刃に絡まると機械の故障にもつながる可能性があります。手作業で抜けるものは事前に取り除いておくことで、後の草刈り作業が格段にしやすくなります。

全体的に刈り取る

エリア全体にわたって均一に草を刈っていきます。広い範囲を一気に刈ろうとせず、ブロックごとに区切って作業することでミスを減らせます。草刈り機を使用する際は、基本の動き(右から左)や体の使い方を意識し、無理な姿勢にならないようにしましょう。鎌を使う場合も、体の近くで引くように使うと効率的です。

草を集めて処理する

刈り終えた草は、熊手などでかき集めて一箇所にまとめます。乾燥させてから袋詰めして廃棄する、堆肥として再利用する、地面に敷いてマルチングにするなど、目的に応じて適切な方法で処理しましょう。また、風の強い日は草が飛ばされないように注意が必要です。作業後は再度周囲を確認して、刈り残しやゴミの見落としがないかチェックすることで、清潔で安全な環境を保てます。

この手順を丁寧に実践することで、草刈り作業を安全かつ効率よく進めることができ、見た目も美しく、満足のいく仕上がりが期待できます。

右から左へ、傾斜地は下から上へ刈る

草刈り機は一般的に反時計回りに刃が回転する構造になっており、この性質を活かすことで効率的に作業を行うことができます。具体的には、草刈り機を右から左へ動かすことで、刃の回転と進行方向が合致し、より滑らかに草を刈ることができます。反対方向に動かすと刈り残しが出たり、無駄にエネルギーを使ってしまったりするため、基本的な使い方を理解しておくことはとても重要です。

また、傾斜地での作業には独自の注意点があります。傾斜のある場所では、上から下へではなく、必ず下から上へ向かって刈り進めていくのがセオリーです。この理由は、上から刈ると倒れた草がまだ刈っていない下の草に重なってしまい、視界が遮られて作業効率が落ちてしまうからです。それに対して下から上へ刈り進めれば、刈った草がすでに処理済みの場所に落ちるため、未処理の草を見失うことなく、刈り残しを減らすことができます。

さらに、傾斜地での作業は体のバランスが崩れやすく、転倒などのリスクも高くなります。そのため、足元の安定を確保しやすいように、斜面の低い位置から慎重に足場を固めながら作業を行うことで、安全性も向上します。特に湿った地面や滑りやすい草がある場所では、靴底のグリップ力が強い作業靴を履くなどの工夫も必要です。

このように、草刈り機の回転方向や地形の特性を理解した上で動かすことで、無駄なくきれいに、そして安全に草刈りを進めることができます。

高さのある草は二段刈りをする

草丈が高くなっている場合、いきなり根元から刈ろうとすると機械や刃物に負担がかかりやすく、思ったように作業が進まないことがあります。そんなときにおすすめなのが「二段刈り」という方法です。これは、まず草の中間あたりの高さで一度刈り取り、その後、残った下部をもう一度刈り取るという、2回に分けて作業を行うスタイルです。

このやり方のメリットは多くあります。まず、最初に中段を刈ることで草が倒れやすくなり、刈り取りの抵抗が減るため、2回目の作業時に刃の通りが非常にスムーズになります。これにより機械への負担も減り、エンジンやバッテリーの消耗を抑えることができます。

また、視界が確保されることで、地面に隠れていた石や障害物などを発見しやすくなり、安全面の向上にもつながります。特に足元が見えづらい茂みの中では、こうした段階的な作業が事故防止に有効です。

さらに、二段刈りは見た目の仕上がりも整いやすく、草の密度が高い場所でも均一に美しく刈ることができます。特に人目につく場所や景観を重視する庭などでは、仕上がりの差が顕著に現れます。

結果として、作業が格段に楽になり、刃への負担も軽減されて安全性が向上するだけでなく、作業後の満足感も高くなるのが二段刈りの大きな魅力です。

高刈りの効果やメリット

高刈りとは、地面からおおよそ5~10cmの位置に草の茎を残して刈り取る方法で、一般的な「地際刈り」に比べて少し高めの位置で刈るのが特徴です。この方法は草刈りにおける労力の軽減や、自然との調和を重視した管理スタイルとして注目されています。

まず、高刈りには雑草の再生をある程度抑える効果があります。広葉雑草の場合、生長点が地上部にあるため、そのポイントを残して刈ることで、次の発芽や生育のスピードを緩やかにし、繰り返しの草刈りを減らすことにつながります。一方、イネ科雑草のように地下に生長点を持つものには過剰な地際刈りよりも高刈りの方が適しており、地上部を一定量残すことで過度な繁茂を抑えつつ土壌環境への刺激を和らげることができます。

さらに、高刈りは作業後の草の片付けが楽になるという利点もあります。草丈が短くなることで刈り草の量自体が減り、堆肥やマルチング資材としての利用もしやすくなります。草の量が減るということは、搬出に使う袋や道具の消耗も抑えられるため、結果的にコスト削減にもつながるのです。

また、刈った草が適度に地表に残ることにより、直射日光による土壌の乾燥を防ぐ役割も果たします。これにより、土の温度上昇を抑え、微生物やミミズなどの土壌生物の活動環境を守ることができ、長期的には土壌改良にも効果をもたらします。

景観面においても、高刈りは柔らかく自然な雰囲気を演出しやすくなります。すべての草を刈り取ってしまうと無機質な印象になりがちですが、高さを残すことで野草の持つ風合いや風に揺れる草の姿を楽しめるようになり、景観にゆとりと心地よさを加えることができます。

このように、高刈りは単なる刈り方のひとつではなく、作業効率の向上、自然環境の保護、美観の維持といった多くのメリットを持った実用的な手法です。

草刈りのコツとテクニック

効率的な草取りの方法

効率的な草取りを行うためには、雑草の種類や生育状況に応じて道具やタイミングを適切に選ぶことが重要です。やわらかくて浅く根を張る草には草抜きフォークや手鎌が効果的で、力を入れずに手軽に引き抜けます。対して、根を深く張る多年草や頑丈な茎をもつ雑草には、根ごと抜き取ることができる専用の除草器具や雑草スコップを活用すると良いでしょう。中にはテコの原理を利用した道具もあり、体への負担を減らしながら効率的に作業が行えます。

加えて、道具選びだけでなくタイミングも成功のカギを握ります。たとえば、土が乾燥して硬くなっていると、雑草の根が地中にしっかりと張り付いて抜きにくくなります。そのため、雨の後や早朝など、地面がしっとりと湿って柔らかいタイミングを狙うことで、根からごっそりと抜けやすくなり、再生のリスクも軽減されます。

また、広範囲の草取り作業では、一度にすべての雑草を処理するのではなく、エリアを小分けにして作業することで無理なく続けることができます。特に草丈の高いエリアでは、まず全体を高めに刈り込んで視界を確保したうえで、残った根本を掘り起こす「段階的除草」の手法が有効です。この方法は作業中のケガ防止にもなり、障害物の発見や移動も容易になります。

さらに、効率化を図るためには、刈った草の処理方法も考慮しておくと便利です。根付きのまま抜いた草はその場に放置せず、乾燥・堆肥化・焼却処分など用途に応じた処理法をあらかじめ決めておくことで、作業後の手間を大きく減らすことができます。

効率的な草取りは「道具の選び方」「作業タイミング」「段取り」の3点を押さえることで、作業の負担を減らし、雑草の再発も防ぐ結果につながります。

草刈りの作業時間短縮法

作業時間を短縮するためには、事前の段取りと作業環境の最適化が重要な鍵を握ります。まずは作業エリア全体を見渡し、エリアごとに区画を設定して作業計画を立てましょう。大まかに「雑草が多い場所」「障害物の多い場所」「見通しの良いエリア」といったように分類することで、優先順位が明確になり、無駄な移動や重複作業を避けることができます。

道具の準備も効率に直結します。使用する草刈り機や鎌、熊手、ゴミ袋、予備の刃やバッテリーなどをあらかじめ取り出しやすい場所にまとめておくことで、作業中にあちこち探す時間を大幅に削減できます。また、刃の切れ味を事前に確認し、必要に応じて交換しておくことも、刈り残しや再作業を防ぐうえで効果的です。

草刈りは機械任せにせず、「高い草から順に刈る」「広範囲を一度に狙わず、ブロックごとに進める」「障害物の多い部分は最後に」など、作業の順番に工夫を加えるだけでも効率は大きく変わります。事前に見取り図や作業順を簡単にメモしておくのもおすすめです。

さらに、バッテリー式の草刈り機や軽量タイプのモデルを導入することで、体への負担を軽減しながらもスピーディな作業が可能になります。特に長時間作業する場合には、重さや振動が少ない機種を選ぶことで疲労の蓄積を防げます。

2人以上で分担して作業する場合は、最初に明確な役割分担を決めておくと、連携がスムーズになり作業効率が格段にアップします。たとえば「1人が刈って、もう1人が集草と袋詰めを担当」など、同時進行できる流れをつくると無駄がなくなります。

これらの工夫を取り入れることで、草刈り作業の時間短縮だけでなく、負担の軽減や安全性の向上にもつながり、より快適に作業を進められるようになります。

季節ごとの草刈りのポイント

春は雑草が芽吹き始める時期であり、最も柔らかく根が浅いうちに対処するのが理想的です。新芽の段階で除草を行うことで、根までしっかり取り除けるため再生を防ぎやすく、後々の手間を大きく軽減できます。また、春のうちに防草シートやマルチングなどの対策を講じておくことで、夏の繁茂を防ぐ効果も期待できます。

夏は雑草が最も成長する季節で、放置すれば短期間で庭全体が草に覆われてしまう恐れがあります。そのため、こまめな草刈りが欠かせません。気温や湿度が高いため、作業は早朝や夕方の涼しい時間帯に行うのがポイントです。また、草刈りの頻度を週1〜2回に設定すると、草丈が伸びすぎる前に抑えられ、短時間で済ませられます。

秋は雑草が種をまく時期でもあり、放置すると翌年の雑草発生につながります。そのため、枯れる前のタイミングで草を一掃するのが理想的です。加えて、落ち葉などが混ざり合いやすい時期でもあるため、草刈りと同時に地面の清掃も行うことで、見た目の美しさと衛生面の向上が図れます。

冬は一見草刈りに不向きに思われがちですが、実は非常に重要なメンテナンス期です。草の成長は止まり、地上部も枯れているため目立ちにくいですが、枯れた草や残骸が堆積することで病害虫の温床になることもあります。この時期に地面を整備し、堆積物や不要な落ち葉を取り除いておくことで、春以降の管理が格段に楽になります。また、冬のうちに土壌改良や新しい雑草対策を仕込む準備期間として活用するのも有効です。

このように、季節ごとの雑草の性質と成長段階を理解し、それに応じた草刈りや対策を講じることで、一年を通じて雑草の管理がスムーズになり、美しい庭や快適な環境を維持することができます。

草刈り機を使いこなすコツ

草刈り前の安全チェック

草刈り作業に入る前には、安全確認を徹底しましょう。まず、基本となる作業服の着用から確認します。肌を守るために長袖・長ズボンを選び、厚手の手袋と滑りにくい長靴を用意しましょう。また、飛び石や草の飛散から目を守るためのゴーグルや、長時間使用時の聴力を保護するイヤーマフも忘れずに装着します。

次に、草刈り機本体の点検も重要です。エンジン式の場合は燃料漏れがないか、バッテリー式なら充電状況をチェックしましょう。ナットやネジの緩み、刃の破損や摩耗の有無を確認し、不具合があれば必ず整備・交換してから使用してください。とくに刃の回転部は作業効率だけでなく安全性にも直結するため、軽視しないようにしましょう。

作業エリアのチェックも欠かせません。草の中に隠れている石や鉄くず、空き缶などの障害物は刃が当たると跳ね返って事故のもとになります。作業前に一度足元全体を見渡して、不要物を撤去しておくことで、安全性が格段に向上します。また、子どもやペットなどが立ち入らないよう、事前に声かけや注意喚起も行っておきましょう。

さらに、安全対策として、携帯電話を持参して万が一の際にすぐに連絡が取れるようにしたり、1人で作業する場合は家族に作業時間を知らせておくなど、事後対応の備えも大切です。

安全に草刈りを始めるためには、このような準備段階を怠らないことが非常に重要です。安心して作業に集中するためにも、毎回ルーチンとして安全チェックを習慣化しておきましょう。

草刈り機の基本的な使い方

草刈り機は基本的に「右から左」へ動かして使用します。これは刃が反時計回りに回転する構造に合わせて設計されているためで、正しい方向に動かすことで効率よく草を刈り取ることができます。反対方向に無理に動かすと、刈り残しが出やすくなるだけでなく、機械に無駄な負荷がかかる原因にもなります。

操作時には、草刈り機の刃を地面に対して水平ではなく、やや斜め下に向けるように構えると、草をスパッと切る感覚が得られ、仕上がりも美しくなります。この角度を保つことで、刃が地面に当たって跳ね返るリスクも抑えられます。

姿勢にも気を配ることが重要です。右足をやや前に出して、重心を安定させながら体全体で機械を支えるようにすると、腕や腰への負担が軽減されます。移動はすり足でゆっくりと進み、周囲の障害物や足元を常に確認しながら作業を進めましょう。

戻るときには草を刈らずに、ただ位置を調整するだけにとどめるのが基本です。無理に後方へ刈ろうとすると、機械のブレや事故のリスクが高まるため避けるべきです。

また、広いエリアを刈る際には「U字」や「Z字」を描くように進むと、重複を避けながら効率的に草を刈ることができます。作業範囲をあらかじめ区画ごとに分けて進めることで、時間の短縮にもつながります。

基本的な操作方法を身につけておくことで、草刈り機を安全かつ効果的に使いこなすことができ、作業の質とスピードが格段に向上します。

草刈り機で疲れずきれいに刈るコツ

草刈りはスピードよりも丁寧さを意識することで、仕上がりの美しさや作業後の疲労感が大きく変わります。草を一気に刈ろうと力任せに動かすのではなく、草刈り機の回転数を活かして自然に刃を草に当てる感覚を身につけることが大切です。無理に押しつけるのではなく、回転の勢いを利用して草を切るようにすると、機械への負担も軽減され、長時間の作業でも疲れにくくなります。

体の使い方も工夫が必要です。腕の力だけで機械を操作するとすぐに疲れてしまうため、腰や肩のひねりを使って体全体で動かすようにすると、無駄な筋肉の緊張を抑えることができます。特に重い機械を使う場合や広範囲を刈る際には、体幹を意識した動きが有効です。

振り幅は広げすぎず、肩幅程度を目安にリズムよく左右に動かすことで、均等に草を刈ることができ、見た目にも美しい仕上がりになります。一定のスピードを保ちながら作業を進めると、ムラが出にくく、後で刈り残しに気づいて再作業する手間も省けます。

また、刃の切れ味が落ちてきたと感じたら、無理にそのまま使い続けるのではなく、早めに交換することが肝心です。切れ味の悪い刃は時間もかかるうえに草が引っかかって飛び散りやすくなり、作業効率も低下します。刃の交換は時間短縮だけでなく、作業の安全性向上にもつながる重要なポイントです。

さらに、作業前後にストレッチを取り入れることで筋肉のこわばりを防ぎ、ケガの予防にも役立ちます。こまめな休憩をはさみながら無理のないペースで作業することで、疲れを感じにくく、草刈りをより快適に行うことができるでしょう。

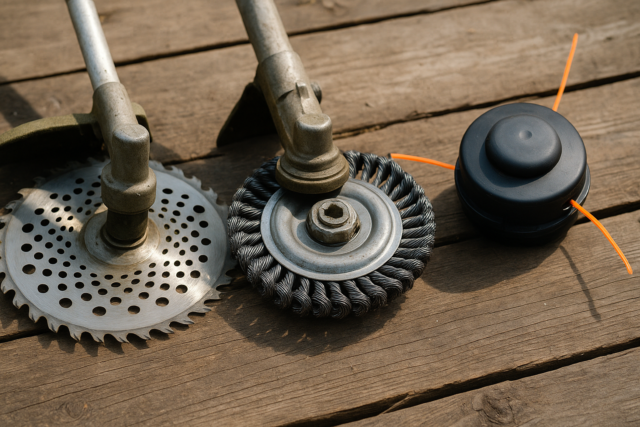

最新の草刈り用ヘッドの進化

最新草刈り機用チップソー

チップソーは金属製の円盤刃に超硬チップを取り付けたもので、非常に硬い草や太い茎、小枝、さらには笹のような繊維質の強い植物まで軽々と切断できるのが特徴です。農業や造園業、林業など幅広い現場で使われており、家庭での草刈り作業でも威力を発揮します。特に雑草だけでなく、雑木や枯れ枝の処理も同時にこなしたいという場合に最適です。

最近のチップソーは軽量化が進み、作業者の負担を大幅に軽減しています。円盤の直径や厚み、重心の設計も最適化されており、刃数やチップの配置は従来よりも高密度かつ均一に設計されているため、滑らかな切れ味と長時間の使用に耐える耐久性を兼ね備えています。

さらに注目すべきは、防振設計が施されている点です。刃の回転時に発生する振動を吸収するクッション層や、防振スリットの導入により、手や腕への衝撃が抑えられ、長時間の作業でも疲れにくくなっています。このような工夫のおかげで、筋力に自信のない方や初心者でも比較的扱いやすく、安全性も向上しています。

また、替刃の価格が手頃であることも嬉しいポイントです。切れ味が落ちてきたと感じたらすぐに交換できるので、効率を維持しながら継続的に作業できます。加えて、メンテナンス性にも優れており、チップ部分の摩耗確認や簡単な研磨、刃の取り外しも慣れれば手軽に行えます。取り扱い説明書やYouTubeなどで手順を確認すれば、初めての方でも対応できるでしょう。

このように、最新のチップソーは作業効率・安全性・メンテナンス性のすべてを兼ね備えており、プロから初心者まで幅広いユーザーにとって頼れる草刈りパーツの一つとなっています。

ハイブリッドワイヤーブラシタイプ

ワイヤーブラシタイプの草刈りヘッドは、主にアスファルトやコンクリート、インターロッキングブロックの隙間などに生える雑草の除去に非常に適しています。通常の刃では取りにくい舗装面の頑固な草やコケ、地面にこびりついた土埃までしっかり掻き取ることができるのが大きな特徴です。特に都市部や玄関まわり、駐車場など、見た目の清潔感が求められる場所では高い効果を発揮します。

近年では、従来の金属製ワイヤーに加えて、金属チップを混合したハイブリッドタイプのヘッドが登場し、より耐久性と除草力を兼ね備えるようになりました。このハイブリッドタイプは、長時間の使用でも摩耗しにくく、石やタイルのすき間に生える頑固な雑草を根元から削り取ることができます。また、コケやカビのような滑りやすい微生物汚れの除去にも強く、外構まわりの清掃作業全体に役立つ道具として評価されています。

加えて、ヘッドの形状やワイヤーの素材にはさまざまなバリエーションがあり、用途に応じた選択が可能です。例えば、柔らかめのワイヤーを使えば芝生や目地にダメージを与えにくく、硬めのワイヤーでは頑固な汚れに対する効果がより高まります。最近では、家庭用の電動草刈り機にも取り付け可能なコンパクトサイズのモデルも多く発売されており、一般家庭での導入も進んでいます。

なお、ワイヤーブラシを使用する際は、飛散する小石やごみが目や肌に当たる可能性があるため、ゴーグル・長袖・手袋などの保護具を必ず装着しましょう。また、作業前に周囲の確認を行い、人や車に向けて飛散しないよう、方向をコントロールすることも重要です。

このように、ハイブリッドワイヤーブラシタイプは、舗装面の美観維持と雑草対策を両立させる強力なパートナーとして、家庭用からプロ仕様まで幅広く活躍しています。

ナイロンカッターでの草刈り

ナイロンカッターは、柔らかい草や芝生の整備に特化した草刈りヘッドで、家庭用から業務用まで幅広く使用されています。柔軟なナイロンコードを高速回転させて草を切断する構造になっており、石やコンクリートの縁、壁際、花壇のフチなど刃が当たりやすい箇所でも安全に使えるのが大きな特徴です。金属刃に比べてキックバックのリスクが非常に低く、初心者や女性でも安心して使用できます。

ナイロンカッターにはコードの断面形状が異なる複数の種類があり、丸型・四角型・星型・ねじり型などのバリエーションがあります。これらは切れ味や耐久性、使用感に違いがあり、草の種類や作業環境に応じて使い分けることで、作業効率が格段にアップします。たとえば、四角型やねじり型のコードは切断力が強く、少し硬めの草や雑草に向いています。丸型は耐久性が高く、長時間の使用に適しています。

また、ナイロンコードは摩耗しやすいため、こまめに補充・交換を行うことが重要です。摩耗が進んだまま使い続けると切れ味が落ち、作業効率が低下するだけでなく、モーターに負荷がかかって故障の原因にもなります。最近では、自動でコードを送り出すオートフィード機能付きのモデルも登場しており、作業中の中断を減らすことができます。

さらに、ナイロンカッターは音が比較的静かで、住宅街や早朝の作業にも適している点が魅力です。軽量で取り回しもしやすく、刃の交換が不要なため、手間がかからずメンテナンスも簡単です。ナイロンカッターを上手に使いこなすことで、安全かつスムーズに草刈り作業を行うことができます。

草刈り鎌で楽に刈るコツ

草の硬さや深さで鎌を使い分ける

草刈り鎌にはさまざまな種類があり、それぞれの草の状態や作業場所の条件に応じて使い分けることが、効率的で疲れにくい草刈りを行うためのポイントです。たとえば、やわらかく背の低い草には「薄鎌」が最適です。刃が薄くて軽いため、小回りが利きやすく、長時間の作業でも手や腕の疲れが軽減されます。庭先や家庭菜園の手入れなど、繊細な草刈りが求められる場面では非常に重宝します。

一方で、茎が硬かったり太かったりする雑草には、「中厚鎌」や「厚鎌」が適しています。中厚鎌は薄鎌よりもしっかりとした刃厚があり、固い草や根が深い植物でもしっかり刈ることができます。より頑丈な「立鎌」は、柄が長く腰をかがめずに使えるため、広い面積を効率的に刈るのに向いています。とくに腰への負担が気になる方や、斜面や傾斜地での作業にも適した選択肢です。

さらに、地面の起伏が激しい場所や、雑草がまばらに密集しているエリアでは、鎌の刃の幅や曲がり具合が作業効率に大きく影響します。刃幅が広すぎると小回りがきかず、逆に狭すぎると作業が進まないため、現場の状況に応じて適切なサイズと形状を選ぶことが大切です。

最近では、グリップ部分に滑り止め加工が施されたモデルや、握力の少ない方でも扱いやすい軽量素材の鎌も登場しており、選択肢は多様化しています。作業する頻度や範囲、草の種類に応じて、複数の鎌を揃えておくと状況に応じた最適な使い分けができ、結果的に作業時間と体力の節約につながります。

よく切れる向き・位置で刈る

鎌を使う際には、振り回して草を切ろうとするのではなく、「引いて切る」という動作を基本とします。この動作によって、刃の切れ味を最大限に活かしながら、必要最小限の力で効率よく草を切断することが可能です。草の根元に向かって手前にゆっくりと引きながら刈ることで、スパッと気持ちよく草が切れ、作業もスムーズに進みます。

特に硬い茎や太めの雑草には、刃の先端よりも根元、つまり柄に近い部分を使うと効果的です。この部分は力が伝わりやすく、摩耗しにくいため、刃の強度を活かして難易度の高い草も切りやすくなります。

加えて、草の「生長点」よりも下の部分を狙って刈ることで、草の再生を抑制することができます。生長点を残したまま刈ってしまうと再びすぐに伸びてくるため、しっかりと根元を意識して刈ることで除草の効果が長続きします。

作業時の姿勢も重要です。柄はできるだけ端の方をしっかりと握り、右から左へとリズミカルに動かすことで、力の入りすぎを防ぎ、腕や肩への負担を軽減できます。また、一定のリズムで刈り進めることで、作業スピードが安定し、刈り跡も美しく仕上がります。

腰を曲げっぱなしの作業は体に大きな負担をかけるため、定期的に立ち上がって背筋を伸ばしたり、少し移動したりするなどして、こまめに体勢を変えることも大切です。とくに広範囲にわたる作業では、無理のない姿勢を心がけることで疲労を大幅に軽減できます。

こうした基本的な刈り方や姿勢を守ることで、効率的かつ安全に、そして美しく草を刈ることができるようになります。

草刈り鎌を研いでおく

鎌の切れ味は、草刈り作業の効率と安全性を左右する非常に重要なポイントです。刃が鈍っている状態では、草を切るたびに余計な力を必要とし、草が押しつぶされたり引きちぎられたりしてしまうため、仕上がりが雑になるだけでなく、腕や手首への負担も大きくなります。その結果、作業時間が長引いて疲労も溜まりやすくなり、無理な姿勢や力の入れ方から怪我のリスクが高まることもあります。

そのため、草刈りを始める前には、必ず鎌の刃の状態をチェックし、少しでも切れ味に不安があれば研ぎ直すようにしましょう。刃を研ぐことで、本来の鋭さを取り戻すだけでなく、草への切断面も美しくなり、植物が再生しにくくなるという副次的なメリットも得られます。

研ぐ際は、砥石を使って刃先に軽く角度をつけながら前後にスライドさせます。砥石は事前に10分ほど水に浸しておくことで、研ぎやすさが格段に向上します。まずは鎌の表側を刃の先端から中央、そして根元へと順に研ぎ、その後、裏側も軽くこすってバリ(カエリ)を取るようにしましょう。特に裏面を研ぐ際は、刃を寝かせるようにして平らに研ぐとバランスが崩れにくく、刃の寿命も長持ちします。

また、鎌の研ぎ方には個人差があり、研ぎ加減を誤ると刃こぼれや変形を引き起こす可能性もあるため、慣れないうちは砥石の種類や研ぎ角度を確認しながら慎重に行うのがコツです。YouTubeなどの動画で視覚的に研ぎ方を確認するのも有効な手段です。

定期的なメンテナンスを習慣づけておけば、毎回の作業が格段に楽になりますし、鎌そのものも長持ちします。刃がよく切れる鎌は、作業そのもののストレスを減らし、結果として草刈りのモチベーション維持にもつながるでしょう。

草刈り業者の利用メリット

草刈り業者の料金相場

草刈り業者を利用する際に多くの人が気にするのが料金体系です。基本的には作業する土地の広さ(㎡単位)を基準に価格が決まりますが、実際の料金にはさまざまな要素が影響します。たとえば、草の密度が高かったり、雑木や根の深い植物が多い場合、また傾斜地や足場の悪い場所では作業難易度が上がるため、追加料金が発生することがあります。

目安としては、一般家庭の庭程度の広さ(50㎡)で5,000円〜10,000円程度が標準的な相場となっています。広い敷地、たとえば100㎡を超えるような面積では、1㎡あたりの単価が抑えられるパック料金や割引サービスが適用されるケースも多く、費用対効果が高まります。

また、草を刈るだけでなく、その後の刈り草の処分作業や運搬費用が別途かかる場合もあります。草をその場に集めて置いておくだけの「集草のみ」のプランと、焼却・搬出を含めた「完全処分」プランとでは大きく料金が異なることがあるため、自分が希望する作業内容を明確に伝えることが大切です。

さらに、地域によっては出張費がかかる場合や、使用する草刈り機械の種類(エンジン式・大型機械など)によって機材費が別途請求されることもあります。特に繁忙期である春~夏は価格が上がりやすいため、早めに依頼のタイミングを調整することで、料金を抑える工夫も可能です。

このように、草刈り業者の料金は一見単純に見えて、さまざまな条件が絡んでくるため、見積もりを依頼する際には作業内容、処分の有無、機材の種類などを含めてしっかり確認し、追加費用が発生しないように事前の説明を受けることが重要です。

草刈り業者の選び方

業者を選ぶ際には、まずその業者の口コミ評価や施工実績をよく確認することが重要です。GoogleレビューやSNS、地域の掲示板などに掲載されている利用者の声には、対応の良し悪しや作業の丁寧さ、アフターサービスの有無など、実際に依頼した人だからこそ分かる情報が詰まっています。特に、施工前後の写真を公開している業者であれば、仕上がりのクオリティが事前にイメージしやすく、信頼性も高まります。

地域密着型の業者は、迅速な対応や柔軟な日程調整がしやすく、細かな要望にも応えてくれるケースが多いため、初めて業者に依頼する場合や急ぎで対応してもらいたい場合には安心感があります。また、料金体系が明確で追加費用の有無がはっきりしていること、そして業務に関する損害賠償保険などにしっかり加入しているかどうかも、万が一のトラブルを避けるために重要なチェックポイントです。

さらに、業者のホームページに施工内容や料金、対応エリア、連絡先、キャンセル規定などが明記されているかも確認しておきましょう。掲載情報が充実している業者は、運営の透明性や顧客への誠実さが感じられます。

電話やメールでの対応の丁寧さも、業者選びの大きな判断基準となります。問い合わせ時に質問へ的確に答えてくれるか、レスポンスが早いか、希望をきちんと聞き取ってくれるかなど、最初のコミュニケーションから信頼できるかどうかがある程度見えてきます。

可能であれば、2〜3社に相見積もりを依頼し、料金だけでなく対応の誠実さやサービス内容の違いを比較するのが理想です。金額が安いからといって即決せず、総合的なバランスを見て、自分にとって最も安心して任せられる業者を選ぶようにしましょう。

エリア別の草刈り業者情報

草刈り業者は全国どこにでも存在しますが、地域によって提供されるサービスの内容や料金、対応のスピードには差があります。そのため、まずは自分が住んでいるエリアにどのような業者があるのかを把握することが第一歩です。地元の造園業者や便利屋などが草刈りサービスを行っているケースも多く、特に地方では地域密着型の業者が活躍しています。こうした業者は、土地勘があるため現地調査や見積もりがスムーズで、依頼から作業完了までの対応が早いという利点があります。

市区町村のホームページを確認すると、行政が推奨している業者の一覧や補助制度の情報が掲載されている場合もあります。地域のフリーペーパーやチラシ、地域密着の情報誌なども意外と有力な情報源になります。特に高齢者向けの生活支援として掲載されていることもあるため、内容をしっかりチェックすると思わぬ情報が得られることもあるでしょう。

また、最近ではクラウドワーク系のマッチングサービスや、地域限定の草刈り・便利業者検索サイトを使って、オンライン上で簡単に業者を比較・選定できるようになっています。口コミや評価点が掲載されているため、初めて依頼する方でも信頼度の高い業者を絞り込みやすく、問い合わせや見積もり依頼も数クリックで完結できるケースが増えています。

こうしたマッチングサービスでは、所在地や対応可能な作業範囲、料金帯、過去の実績などをフィルターで絞り込めるため、自分のニーズに合った業者を効率的に探すことが可能です。対応エリアに入っているかどうかの確認はもちろん、急ぎ対応や定期管理サービスに対応しているかどうかなど、詳細な条件も含めて事前に確認しておくと安心です。

このように、エリア別の草刈り業者探しにはいくつかのルートがあります。オフラインとオンラインの情報をうまく組み合わせながら、自分にとって最適な業者を見つける工夫をしてみましょう。

シルバー人材センターを使う

草刈り作業を比較的安価に依頼したいと考えている場合、シルバー人材センターの活用は非常に有効な選択肢となります。シルバー人材センターは各自治体が主体となって運営している公共的な団体で、主に60歳以上の高齢者が登録し、地域住民のための軽作業や日常支援業務を請け負っています。草刈りや庭木の手入れ、清掃などの屋外作業も多く取り扱っており、年金の補完や社会参加の一環として活動されている方が多数です。

センターに登録されている方々は、長年の経験と知識を持っており、手作業による丁寧な作業が評価されています。また、作業内容によっては草刈り機の使用が可能な方もおり、個人のスキルに応じて柔軟に対応してもらえるのも魅力の一つです。初めて草刈りを外部に依頼する場合でも、安心して任せられる存在として地域で信頼されています。

価格は地域によって異なりますが、一般的な業者と比べるとリーズナブルで、予算に限りがある方でも依頼しやすい傾向があります。たとえば、小規模な庭の草刈り作業であれば数千円から対応してくれるケースも多く、定期的なメンテナンスを依頼している家庭も少なくありません。さらに、地域に根ざした活動をしていることから、近隣住民とのトラブル防止にもつながりやすく、顔の見える関係性の中で安心して依頼できるのも大きなメリットです。

依頼方法は、直接センターの窓口に行く、または電話での相談を通じて依頼内容を伝えることで簡単に申し込みが可能です。最近ではインターネットから申請できる自治体も増えており、必要事項を入力するだけでマッチングが進む便利な仕組みが整いつつあります。料金体系や作業可能時間、使用可能な機材の有無など、詳細については各市町村の公式サイトやシルバー人材センターの案内ページで確認するのがおすすめです。

このように、シルバー人材センターはコストを抑えつつ、信頼できる人材に作業を任せたいと考える方にとって、非常に心強い存在といえます。

草刈りに必要な用品のまとめ

草刈りに役立つ道具と選び方

草刈りを効率よく行うためには、作業場所の広さや草の種類、さらには作業者の体力や経験に応じて、適切な道具を選ぶことが非常に重要です。たとえば、小さな庭や家庭菜園では、軽量で取り回しやすい手鎌や草抜き器が便利です。狭いスペースでは機械が入らないこともあるため、手作業による細やかな除草が求められます。また、草の根をしっかり引き抜くタイプの草取りフォークなども、雑草の再発防止に効果的です。

一方、大きな敷地、公園、農地、空き地など広範囲の草刈りが必要な場合は、草刈り機の導入が欠かせません。草刈り機にはエンジン式と電動式(コード式・充電式)があり、それぞれに特徴があります。エンジン式はパワーが強く連続稼働時間も長いため、広い面積や茎の太い雑草にも対応できますが、音が大きく、燃料の管理が必要です。電動式は静音で軽量、始動も簡単なので住宅街や家庭用に適しており、特にバッテリー式は取り回しがよく、最近ではプロ仕様の高性能モデルも増えています。

また、刃の種類にも注意が必要です。ナイロンカッターは柔らかい草に適しており、壁際や障害物の多い場所でも安全に使用できます。チップソーは金属刃で硬い草や小枝まで切断可能、作業スピードも早く済みます。ワイヤーブラシはアスファルトの隙間やコケ取りに効果的で、場所ごとに使い分けると作業効率が一気に向上します。

道具選びでは、扱いやすさも重要なポイントです。本体の重量やグリップの形状、バランスの良さ、ストラップやハーネスの有無などが、作業中の負担を左右します。特に長時間作業する場合は、軽量かつ疲れにくい設計の機種を選ぶことが快適さに直結します。また、使用時間に応じたバッテリー容量の選定も大切で、予備バッテリーを用意しておくと作業の中断を防げます。

さらに、最近では初心者向けに安全機能を強化したモデルも多く、ブレードガードや安全スイッチ、衝撃吸収ハンドルなどが標準装備されている製品もあります。初めて草刈り機を使用する方は、これらの機能にも注目すると安心して作業が始められるでしょう。

このように、草刈りに役立つ道具を選ぶ際には、用途・場所・使用者のスキルに合わせて最適なものを選ぶことで、作業の効率と安全性が飛躍的に高まります。

草刈り作業に必要な安全用品

安全に草刈り作業を行うためには、作業環境や季節に応じた適切な安全装備の準備が欠かせません。基本として、作業用手袋、長袖・長ズボン、滑り止め付きの長靴、保護メガネもしくはゴーグル、そしてイヤーマフや耳栓といった防音保護具は必須です。これらの装備は、飛び石や刈り取った草の破片などによるけがを防ぎ、作業中の事故や不快感を大きく軽減してくれます。

手袋は滑り止めがついた耐切創タイプを選ぶことで、刃物の取り扱いや機械の操作時にも手をしっかり守れます。長袖・長ズボンは、露出を抑えつつも通気性の高い素材を選ぶと、熱がこもりにくく快適に作業ができます。長靴は足元の保護に加えて、ぬかるんだ地面や斜面での転倒防止にも役立ちます。

また、草刈り機の使用時には飛散物の飛び出しが特に多いため、視界をしっかり確保できるゴーグルや曇りにくい保護メガネの着用をおすすめします。耳元ではエンジン音やモーター音が大きくなるため、聴力を守るためにもイヤーマフや耳栓などの防音グッズは欠かせません。

夏場や暑い時期の作業では、熱中症対策も重要です。通気性が高く、直射日光を防げる広めのつば付き帽子や、冷却ベスト、ネッククーラーなどを併用すると、体温上昇を防ぎつつ快適に作業できます。水分補給のために携帯ボトルやハイドレーションパックを装備して、定期的に水分と塩分を補うようにしましょう。

その他にも、草刈りベルトや腰サポーターなどを活用することで、長時間の作業による腰や肩への負担を軽減できます。反射テープ付きのベストを着用すれば、交通の多い場所や視界の悪い時間帯の作業でも視認性が高まり、より安全に作業が行えます。

このように、安全で快適な草刈り作業を行うためには、作業内容や気象条件に合わせた装備を事前に整えておくことが大切です。準備に少し手間をかけることで、ケガや体調不良を防ぎ、安心して作業に集中することができるようになります。

楽に草刈りをするための便利グッズ

最近では、草刈り作業をより楽に、効率的かつ快適に行えるよう、多種多様な便利グッズが登場しています。特に注目されているのが、草刈り中の体への負担を軽減してくれるアイテムです。たとえば、草刈り機の重量を分散させる専用のハーネスや、腰や肩をしっかりサポートするサポーターは、長時間の作業でも疲労を抑えてくれる強い味方です。これらの装備は、身体へのダメージを軽減するだけでなく、安全性の向上にもつながります。

また、持ち手の長さや角度を調整できる可変式の草刈り機は、使う人の体格や姿勢に合わせて調整できるため、作業中の無理な姿勢を防ぎ、スムーズな操作を可能にします。加えて、手に伝わる振動を吸収する振動軽減グリップや、滑り止め加工が施されたハンドルなども、握力を必要とせずにしっかり操作できるため、作業の快適性を大きく高めてくれます。

さらに、草刈り後の面倒な片付けをサポートしてくれるグッズも充実しています。刈り取った草を効率よくまとめられる集草ネットや、大量の草を一度に持ち運べるタフバッグ、収集した草を押し固めるための圧縮ツールなどがあり、後処理にかかる時間と労力を大幅に削減できます。なかには折りたたみ可能で保管にも便利なタイプもあり、収納スペースが限られている方にもぴったりです。

そのほかにも、草刈り中の快適性を高めるために、通気性に優れた冷感素材の作業着や、背中に装着する小型ファン、熱中症対策として保冷剤を収納できるベストなども人気です。これらのアイテムを上手に活用すれば、夏場の炎天下でも快適に草刈り作業をこなせるようになります。

このように、自分の作業スタイルや体格、作業環境に合わせて便利グッズを選んで取り入れることで、草刈り作業は格段に効率的かつ快適になります。少しの工夫と投資で作業の負担が軽くなり、草刈りそのものがより楽しい時間に変わるかもしれません。

草刈り機の価格と購入先

草刈り機の価格帯とおすすめ

草刈り機の価格帯は、使用する環境や目的、搭載されている機能の違いによって非常に幅があります。家庭用として使われるシンプルな電動式モデルであれば、おおむね5,000円〜15,000円ほどで購入することができ、軽量かつコンパクトで扱いやすいのが特徴です。こうしたモデルは初めて草刈り機を購入する方や、庭の草を手軽に処理したいというニーズにぴったりです。

一方で、広い敷地や畑、雑木が多く生い茂る場所など、本格的な草刈り作業が必要な場合には、エンジン式の高出力モデルが適しています。これらは一般的に30,000円〜100,000円以上と価格は高めになりますが、パワフルな切断力と長時間の連続使用に耐える設計が施されており、業務用としても使用されている信頼性の高い製品が多く見られます。

また、近年はバッテリー式(充電式)の草刈り機も高性能化しており、中間価格帯である20,000円〜50,000円程度のモデルが増えています。これらのバッテリー式モデルは、電源コードの煩わしさがなく、エンジン式よりも音が静かで排気ガスも出さないため、住宅街や音に敏感な環境での使用に最適です。なかには1回の充電で30分〜1時間程度連続稼働できるモデルもあり、家庭用としても業務用としても人気が高まっています。

初心者や家庭菜園レベルの使用であれば、重量が軽く、メンテナンスが簡単なバッテリー式草刈り機が特におすすめです。騒音や排気の心配も少なく、女性や高齢者でも扱いやすいため、広く支持されています。刃の交換やバッテリーの充電も手軽にできる設計になっている製品が多いため、草刈り作業が格段に身近なものになります。

逆に、傾斜のある場所や広大な敷地で雑草や低木を一気に処理したい場合には、燃料式のエンジンモデルが最適です。耐久性に優れ、パワー不足の心配もなく、チップソーやブレードの交換に対応した多機能モデルであれば、効率よく作業が進められます。

このように、自分の使用目的や作業環境に応じて最適な価格帯と機能を選ぶことで、草刈り作業の負担を大きく減らし、快適に草刈りを行うことができるようになります。

草刈り機のレビューと人気モデル

購入前にぜひ注目したいのが、実際に製品を使用したユーザーによるレビューや評価です。Amazonや楽天市場、価格.comなどのオンライン通販サイトでは、多くの実利用者がそれぞれの草刈り機についてリアルな感想を投稿しており、購入の際には非常に参考になります。特に、耐久性、使いやすさ、メンテナンスのしやすさ、バッテリーの持続時間、騒音の有無といった点に関する意見は、長く使い続けられる製品を選ぶうえで重要な判断材料となります。

人気モデルとしては、電動工具メーカーとしても定評のあるマキタ、リョービ、そしてハイコーキ(旧日立工機)といった国産ブランドが常に高い支持を得ています。マキタのMURシリーズは、その静音性と操作性、軽さのバランスが非常に優れており、女性や高齢者にも扱いやすいと好評です。バッテリー式でありながらも十分なパワーがあり、住宅街での使用にも適している点が評価されています。

リョービのBKシリーズもまた、家庭用として非常に高い人気があります。軽量設計で持ち運びしやすく、始動も簡単なうえ、低価格帯でありながらも性能がしっかりしているため、コストパフォーマンスに優れていると多くのレビューで評価されています。小規模な庭の手入れや、短時間で済ませたい作業に適しているため、初心者にもぴったりの一台です。

一方、プロユーザーや広範囲の作業を必要とする方向けには、ハイコーキの高出力モデルが高い信頼を得ています。特に、高密度な草や雑木、斜面などの難易度の高い作業環境でも安定したパフォーマンスを発揮できる点が評価されています。耐久性の高いチップソーの装着や、長時間稼働に対応した設計も特徴で、業務用として使用しているユーザーからの評価も非常に高いです。

さらに、レビューには製品ごとのデメリットも正直に記載されていることが多く、購入前に事前の注意点を把握できるのも大きなメリットです。たとえば、「音が思ったより大きい」「バッテリーの持ちは良いが充電に時間がかかる」「草が多すぎると巻き付きやすい」といった細かな指摘は、実際の使用感を知るうえで非常に有用です。

このように、レビューを活用することで自分にとって最適な草刈り機を選ぶ手助けになります。特に、初心者の方や草刈り機の選定に迷っている方にとって、実際の使用者の声はカタログスペック以上に信頼できる情報源となります。

草刈り機の通販ショップと取り扱い商品

草刈り機は従来、ホームセンターや農機具店での店頭購入が一般的でしたが、近年ではインターネット通販の拡充により、自宅にいながら多様なモデルを比較・検討し、購入できる環境が整ってきています。Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールでは、家庭用から業務用まで幅広い草刈り機がラインアップされており、ブランド・価格・レビューなどを一目で比較できるのが大きな魅力です。

とくに通販サイトでは、ユーザーレビューや星評価、Q&A機能を活用して、実際に使った人の生の声を確認できるため、初めて草刈り機を購入する方でも安心して選ぶことができます。また、価格比較サイトと連携して、同じモデルでも販売店によって価格差があることを把握でき、よりお得に購入できるケースも増えています。

加えて、最近では草刈り機専門の通販ショップも増えており、そこでは一般的なホームセンターでは見つけにくい高出力タイプやプロ向けの特殊機能付きモデルも取り扱われています。業務用の大型モデルやアタッチメント、予備バッテリー、替刃、メンテナンスグッズといった関連商品が一括で揃うため、まとめ買いをしたいユーザーには特に便利です。

さらに、こうした専門店では、専門知識を持つスタッフによる電話相談やチャットサポートが用意されていることもあり、用途に応じた機種選びのアドバイスを受けられる点もメリットのひとつです。中には、地域によっては設置サービスやアフターサポート、出張修理を提供している通販店もあります。

購入時には、送料無料や長期保証、レビュー投稿で割引クーポンがもらえるキャンペーンなどのサービスにも注目しましょう。決済手段や配送スピード、返品ポリシーの明確さも含め、自分のニーズに合った通販ショップを選ぶことで、草刈り機選びの満足度をさらに高めることができます。

雑草対策と除草方法

草刈りと除草剤の併用

草刈りと除草剤の併用は、雑草対策において最も効果的な方法のひとつとされています。まず物理的に草を刈り取って地表の雑草の高さを下げ、その後に除草剤を散布することで、地面に近い位置にある茎や葉、根元部分にまで除草成分が届きやすくなります。これにより、地上部だけでなく、地下に残る根や地下茎にも作用が及びやすく、再生力の強い雑草に対しても長期間の抑制効果を期待することができます。

とくにグリホサート系の除草剤は、非選択性で多くの種類の雑草に効果があるため、広範囲にわたる作業に向いています。散布から数日〜1週間で目に見える効果が現れることが多く、次回の草刈りの手間を大幅に軽減できます。雑草の勢いが落ち着くことで、土地の管理も格段にしやすくなります。

ただし、除草剤の使用にはいくつかの注意点もあります。まず、野菜や草花などの育成中の植物がある場所では、風に流されて誤って付着するリスクを避けるため、使用は控えた方が安全です。また、ペットや小さな子どもが出入りする場所では、使用直後の立ち入りを控えるようにし、最低でも数時間〜半日程度は近づかせないよう配慮が必要です。

最近では、散布後の臭いを抑えた低臭タイプや、雨が降っても効果が流されにくい「雨に強い除草剤」など、用途や環境に合わせて選べる製品が多数販売されています。除草剤のラベルをしっかり読み、使用量や希釈率、安全に関する記載を守ることも重要です。

また、雑草の種類によっては選択性の除草剤を使うことで、芝生やグランドカバー植物を傷めずに雑草だけを除去できるケースもあります。土地の用途や目的に合わせて、草刈りと除草剤の併用方法を最適化していくことで、年間を通じてきれいな景観と管理のしやすさを維持することができます。

草刈り後のエリア管理方法

草刈り後のエリアをどう管理するかによって、次回以降の草刈り作業の手間や雑草の発生状況が大きく変わります。まず最初に重要なのは、刈った草の処理です。刈りっぱなしにしておくと、腐敗によって悪臭が発生したり、コバエやハエ、蚊などの害虫の温床になってしまう恐れがあります。また、雑草の種が再び土壌に戻ってしまうと、新たな発芽を促してしまうため、速やかな処理が必要です。

処理方法としては、乾燥させて堆肥化するのがエコな方法の一つです。広い場所であれば、風通しの良いところに集めて天日干しをし、乾燥させてからコンポストなどに活用することができます。家庭菜園をしている場合は、有機肥料として再利用できるため、環境にも土壌にも優しい方法です。もし堆肥化が難しい場合は、自治体のルールに従い、決められた方法で可燃ごみとして処分することも可能です。

加えて、草刈り後の再発防止策もエリア管理の大きなポイントです。特におすすめなのが、防草シートの活用です。防草シートは地面に太陽光が届くのを遮り、雑草の光合成を妨げて成長を抑制する効果があります。耐久性のある製品であれば、3年から5年程度は雑草を抑える効果が続くため、長期的な雑草管理が楽になります。

設置する際には、シートの端がめくれないようピンでしっかりと固定し、重ね部分から雑草が生えてこないよう密着させることがポイントです。さらに見た目や環境美化の面でもおすすめなのが、グランドカバー植物の導入です。クラピア、ディコンドラ、芝桜などの植物は地表を覆うことで、雑草が生える隙間をなくし、美観を保ちながら雑草抑制に効果を発揮します。

このように、草刈り後のエリア管理は「片付けて終わり」ではなく、その後の再発リスクを減らすための積極的な対策が鍵となります。処理・予防・美観維持をセットで考えることで、次回の作業を軽減しつつ、快適な屋外環境を長く維持することが可能になります。

草取りの頻度とタイミング

雑草の発生サイクルや種類、そして地域の気候によって、草刈りや除草作業の最適な頻度は大きく異なります。特に春から夏にかけては、気温と湿度が上昇することで雑草の生育が活発になり、1週間〜2週間の間に一気に伸びてしまうこともあります。この時期は成長スピードが速いため、2週間〜1ヶ月に1度のペースで草刈りを行うと、常に美しい状態を保ちやすくなります。

一方で、秋になると日照時間が減り、気温も下がるため、雑草の成長はやや落ち着いてきます。冬になるとさらに生育は緩やかになり、種類によっては休眠に入る草もあるため、1〜2ヶ月に1度の軽い手入れ程度でも十分に対応できます。ただし、冬でも多年草や根を張るタイプの雑草はひっそりと成長を続けることがあるため、完全に放置するのは避けたほうが無難です。

さらに、作業のタイミングとして理想的なのは、雨が降った2〜3日後です。この時期は地面がほどよく柔らかくなっており、根ごと抜きやすくなるため、鎌や手作業による草取りの効率が非常に高まります。逆に、地面が乾きすぎていると根が固く張り、引き抜くのに多くの労力を要しますし、無理に引っ張ることで地面を傷めてしまうこともあります。

スケジュール管理においては、定期的な手入れを習慣化することがポイントです。スマートフォンのリマインダー機能や、園芸用アプリを活用して、草刈りや除草のタイミングをあらかじめ可視化しておくことで、作業忘れを防ぎ、継続的な管理がしやすくなります。また、月ごとに作業内容を記録しておくことで、どのタイミングでどれくらい雑草が生えてくるかを把握しやすくなり、今後の草刈り計画の精度も高まります。

このように、季節や雑草の種類に応じて柔軟に対応しつつ、最適なタイミングで効率よく除草作業を行うことで、庭や敷地の美観を維持しながら、草取りの負担も最小限に抑えることができます。

草刈り作業の効率化

電動草刈り機の利点と選び方

電動草刈り機は、エンジン式に比べて軽量で取り回しがしやすく、かつ静音性に優れているため、特に住宅街や家庭菜園での使用に人気があります。騒音が少ないことで早朝や夕方の作業でも近隣への配慮がしやすく、振動も抑えられているため、長時間の使用でも疲れにくいのが特徴です。スイッチひとつで簡単に始動できる点は、機械操作に不慣れな初心者や高齢者にも非常にありがたいポイントです。

電動草刈り機には主にバッテリー式とコード式の2種類があります。バッテリー式は、電源コードの制約がなく、広い範囲や障害物が多い場所でも自由に動き回れるため、移動範囲を重視する方におすすめです。一方、コード式は電源の近くで使用する前提にはなりますが、充電を気にせずに長時間稼働できるというメリットがあります。家庭の庭や狭い範囲での作業なら、コード式でも十分なパフォーマンスを発揮します。

電動草刈り機を選ぶ際には、まず作業範囲や使用時間をしっかり想定し、それに適したバッテリー容量(Ah)や連続稼働時間をチェックしましょう。また、草の種類や密度によってはパワー不足を感じる場合もあるため、モーター出力や刃の種類とのバランスも大切です。特にナイロンコードタイプとチップソータイプの切断性能の違いを理解し、用途に合った刃を選ぶことが効率的な草刈りに直結します。

さらに、重量は重要な比較ポイントのひとつです。本体が重すぎると、肩や腕に負担がかかり作業が長続きしません。女性やシニア世代の方が使う場合は、3kg以下の軽量モデルが扱いやすくおすすめです。グリップの握りやすさや本体のバランスも確認して、試し持ちできる場合は実際に手に取って操作感を確かめるのがベストです。

そのほかにも、安全機能の有無や交換部品の入手しやすさも選定のポイントとなります。安全ロック機構や自動停止機能、キックバック防止構造などが備わっているモデルは、万が一のトラブルを未然に防ぐのに役立ちます。また、替刃やナイロンコードの交換が工具なしでできるかどうか、騒音レベルがどの程度かといった細かい仕様も比較しておくと、購入後の満足度が高まります。

このように、電動草刈り機は静音・軽量・簡単操作といった利点が豊富であり、初心者や家庭用に非常に適した選択肢です。選ぶ際には作業環境や使用頻度、自分の体力やスキルに合わせて最適なモデルを見極めることが、快適で安全な草刈り作業につながります。

作業の安全対策と注意点

草刈り作業では、作業者自身の安全だけでなく、周囲の人々やペット、周辺環境への配慮も欠かせません。まず第一に確認したいのは、適切な服装と装備の準備です。肌の露出を防ぐために、長袖・長ズボンの作業着を基本とし、厚手の手袋、保護メガネまたはゴーグル、そして直射日光を避けるための帽子やヘルメットを着用することが望まれます。足元には滑り止め付きの作業靴や長靴を履き、作業中の転倒やケガを防止しましょう。

また、草刈り機の騒音から耳を守るため、耳栓やイヤーマフの使用も効果的です。特にエンジン式の草刈り機を使用する際には騒音が大きくなるため、聴力保護の観点からも防音対策は重要です。さらに、エンジン式機器では燃料の取り扱いにも注意が必要であり、ガソリンの保管・補充時には火気厳禁の原則を守ること、エンジン始動前には周囲の安全を確認することが求められます。

作業前の準備段階では、作業エリアの下見をしておくことが大切です。石やゴミ、金属片などが落ちていないか確認し、必要に応じて事前に除去しておきましょう。こうした異物が飛散すると、予想外の事故につながる可能性があります。さらに、作業中は周囲に人や動物が立ち入らないよう声をかけたり、注意喚起のための表示を立てると安心です。飛散防止ガードやブレードカバーなどの安全機能を活用することで、刃から飛ぶ草や小石を効果的に抑制できます。

気温が高い夏場の作業では、こまめな休憩と水分補給を心がけることで熱中症を予防することができます。水分だけでなく、塩分補給も意識し、スポーツドリンクや塩タブレットなどを常備しておくと安心です。特に炎天下では、作業を長時間続けずに、30〜60分に一度は休憩を取り、風通しの良い日陰で体を冷やすことが重要です。

最後に、草刈り作業は安全第一であることを常に意識しましょう。些細な不注意が大きな事故につながることもあります。作業前に体調がすぐれない場合は無理をせず、日を改めるなどの判断も必要です。安全な服装・装備、作業環境の整備、休憩と水分補給、そして何より冷静な判断力をもって作業を進めることが、安全で快適な草刈りを実現する最大のポイントです。

草刈り作業の見積りと計画方法

草刈り作業を効率的に進めるには、事前の見積りとしっかりとした計画立案が欠かせません。まず最初に行うべきは、現地の詳細な調査です。敷地の総面積を正確に測定し、どの部分にどの程度の雑草が繁茂しているか、草丈や種類、地形の複雑さ(傾斜地・段差の有無など)を確認しましょう。また、障害物の有無(花壇・樹木・石など)や日照条件、水はけの状態も作業効率に大きく関わってくるため、把握しておくことが大切です。

次に、それらの情報をもとに作業に必要な人員や時間、道具の種類と数を算出します。小規模な家庭の庭であれば1人で十分対応可能ですが、広い敷地や不整地の場合は2〜3人以上で分担作業を計画するほうが効率的です。さらに、草刈り機のタイプ(バッテリー式かエンジン式か)、刃の種類(ナイロンコード、チップソーなど)、予備バッテリーや替刃の準備状況も確認しておきましょう。

計画段階では、作業の優先順位を設定することが重要です。たとえば、人目に触れやすい場所や雑草の伸びが激しいエリアから取り掛かるようにすると、作業の達成感を得やすく、効率も上がります。また、作業の途中で天候が崩れた場合を想定して、雨天時の予備日をスケジュールに組み込んでおくと安心です。

業者への依頼を検討する場合は、複数の業者に相見積もりを取り、作業範囲、作業時間、費用、刈った草の処分費用などを比較することがポイントです。業者によっては防草シートの設置や堆肥処理などもセットになっているプランがあり、長期的な雑草対策を視野に入れた提案がもらえることもあります。

さらに、計画には当日の道具チェックリスト、休憩時間の設定、水分補給の準備、作業中の安全管理体制なども盛り込んでおくと、予期せぬトラブルを避けることができます。特に真夏や長時間にわたる作業では、適切な休憩を取る時間帯や日陰の確保なども忘れてはなりません。

最後に、作業終了後の片付けやゴミ処理までを含めたトータルのスケジュールを立てることで、草刈り作業がスムーズに終わるだけでなく、次回の作業に向けての改善点や反省も明確になります。記録として簡単な作業日誌を残す習慣を持つことで、季節ごとの雑草の伸び方や道具の消耗状況も可視化でき、より精度の高い計画につなげることができるでしょう。

草刈りのための便利なショップ紹介

草刈り用品が揃う店舗一覧

草刈りに必要な道具を手に入れるには、地域に根ざした実店舗から全国展開のホームセンター、さらには農業資材店まで、幅広い選択肢があります。たとえば、全国的に展開しているコメリ、カインズ、DCM、ナフコなどのホームセンターでは、初心者向けの軽量な電動草刈り機からプロ仕様のエンジン式草刈り機、さらにはハイブリッドタイプの最新機種まで、価格帯や性能の異なるモデルが豊富に揃っています。シーズン中には特設売場が設けられ、刃の交換部品や保護メガネ、耳栓、手袋といった関連用品もまとめて購入できる点が魅力です。

これらのホームセンターでは、展示機を直接手に取ることができるため、実際の重さや握った感覚、操作性を確認しながら購入判断ができるのも大きなメリットです。店舗によってはスタッフが使用方法を丁寧に説明してくれたり、メンテナンスのアドバイスを受けられることもあり、特に初めて草刈り機を購入する人にとっては安心して選べる環境が整っています。

また、園芸専門店やDIY用品店でも、電動草刈り機のほかに、手作業で使用する草刈り鎌やスコップ、除草剤、堆肥など、補助的な資材の取り扱いが充実しています。特に草刈り鎌に関しては、薄鎌、中厚鎌、立鎌などさまざまな種類があり、草の硬さや面積に応じて選ぶことが可能です。店員に用途を伝えれば最適な製品を提案してもらえるため、効率的に草刈りを行ううえでのヒントも得られるでしょう。

さらに、地元の金物店や農業資材店も見逃せません。こうした店では業務用としての実績が高い草刈り用品が多数揃っており、替刃やオイル、防草シート、ガードネットなどプロ仕様の製品を入手できます。長く続く農業現場の知見を活かし、利用者の作業スタイルに合った提案や補修相談に応じてくれることも多く、地元に密着したサービスが魅力です。

このように、実店舗での購入には「実物に触れながら選べる安心感」「スタッフとの相談を通じて最適な商品を見つけられる利点」があり、特に草刈りに不慣れな人や高齢者、女性の方にとって心強い買い物体験となります。草刈りシーズン前には特売やセールイベントが行われることもあるため、定期的に店舗をチェックしておくと、よりお得に高品質な道具を手に入れられるでしょう。

オンラインでの草刈り用品購入ガイド

近年のインターネット通販の急速な普及により、草刈り用品も以前に比べて格段に入手しやすくなりました。特にAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手総合ECモールでは、国内外のさまざまなメーカーの草刈り機やナイロンコード、チップソー、交換刃、保護具、オイルなど、あらゆるアイテムが揃っています。製品ごとに掲載されたレビューや評価を参考にしながら選べるため、実際の使用者の声を反映した購入判断ができ、特に初心者には心強い環境です。

また、これらのECモールでは価格競争が活発で、複数の出店者が同一商品を取り扱っていることも多く、最もお得な価格での購入が可能です。加えて、ポイント還元やタイムセール、季節限定の割引、さらにはクーポン配布、送料無料キャンペーンなど、コスト面でも魅力的な要素が多く揃っています。注文から配送までのスピードも年々向上しており、即日・翌日配送対応の商品を選べば急な作業の前日でも対応可能です。

さらに、より専門的な商品を求める方には、モノタロウやミナト電機工業、アグリズ、プロショップホダカなどの業務用資材専門通販サイトもおすすめです。これらのサイトでは、プロ仕様の高性能草刈り機や業務用替刃、メンテナンス用工具、消耗品など、ホームセンターには並ばないラインナップが充実しています。型番やスペックで検索できる機能も整っているため、必要な商品をピンポイントで探しやすいのも利点です。

オンラインショップのもうひとつの魅力は、24時間いつでも注文が可能なことです。忙しい平日や夜間でも、自宅にいながら草刈り用品を比較・選定し、購入することができます。レビューだけでなく、製品の使用動画や公式ガイドのリンクが掲載されている場合もあり、事前に使用感や性能を詳しくチェックできるのも安心材料のひとつです。

このように、オンライン購入は草刈り用品を効率よく揃えるうえで非常に便利な方法です。とくに時間が取れない方や近くに専門店がない地域の方にとって、選択肢を広げてくれる重要なチャネルであり、今後ますます活用の幅が広がることが期待されます。

農機具店や農協のショップ

地域に密着した農機具店や農協(JA)のショップは、農業や庭仕事のプロから家庭菜園を楽しむ一般ユーザーまで、幅広い層にとって頼れる存在です。これらの店舗では、一般的なホームセンターでは手に入らないような高性能・高耐久な草刈り機や、特殊な用途に対応したアタッチメント、業務用の替刃、潤滑オイル、防護具なども数多く取り扱っています。

とくに農協のショップでは、農業の実態に即した製品選びがなされており、草の種類や圃場の地形に応じた最適な機種や用品の提案を受けられる点が魅力です。農業用に設計されたハイパワー草刈り機は、広範囲の草地や硬い茎を効率的に刈り取れるよう設計されており、長時間の使用にも耐える設計となっています。また、定期的なオイル交換やブレードの点検・交換、燃料の種類ごとの管理アドバイスなど、実用的かつ専門的なサポートを受けることができます。

多くの農機具店や農協では、修理・点検・調整といったアフターサービスにも力を入れており、購入後のメンテナンス体制がしっかりしている点も信頼される理由のひとつです。部品交換や調整だけでなく、持ち込み修理、出張対応、年間保守契約なども相談できる場合があり、長期的に草刈り機を快適に使い続けるうえで重要なポイントとなります。

さらに、一部の農協ではオンラインショップを運営しており、地域限定のキャンペーンやポイント還元制度、地元で使える補助金対象製品などの情報も発信しています。これにより、離れた地域に住む利用者や、実店舗に行く時間がない方でも、必要な機器や用品を安心して購入できる環境が整っています。

特に地方においては、こうした農機具店や農協のショップが、地元農家にとって長年にわたるパートナーとなっており、農業技術の進化とともに歩んできたノウハウを活かしてアドバイスを提供してくれます。信頼できる店舗と長く付き合っていくことで、草刈り機に関するトラブルや買い替えのタイミングなどにも柔軟に対応でき、結果として効率の良い作業と安心感が得られるでしょう。

草刈り作業のトラブルシューティング

草刈り時のよくある問題と解決法

草刈り作業では、思いがけないトラブルが発生することが多く、効率的な作業を妨げる原因となります。代表的な問題としては、「草刈り機のエンジンが始動しない」「ナイロンコードが頻繁に切れてしまう」「刈った草が機械に絡まり、動作が停止する」「回転が不安定になる」「振動が大きくなる」などが挙げられます。

たとえば、エンジンがかからない場合、最初に確認すべきは燃料の状態です。混合比が適正でない場合や、古くなって劣化したガソリンを使用していると、点火不良や燃料詰まりの原因になります。また、スパークプラグの汚れや劣化、キャブレターの詰まり、エアフィルターの目詰まりなども始動不能の一因となるため、順を追って確認・清掃を行うことが大切です。マニュアルに沿って簡単なセルフチェックを実施するだけでも、多くの不具合は解消される可能性があります。

ナイロンコードがすぐに切れてしまう場合、原因の多くは使用方法にあります。たとえば、地面に強く押し当てすぎたり、硬い石や縁石などに接触させると、摩耗が早まってしまいます。また、取り付け角度が適正でない場合もコードに過度な負荷がかかり、すぐに切断されてしまう原因になります。草刈り機の操作時には、体の姿勢と刃先の角度を意識して、無理のない範囲で動かすように心がけましょう。

また、草が刈ったあとに刃や回転部に絡まることで動作が停止してしまうケースもあります。これは特に長くて湿った草を一気に刈ろうとしたときに起こりやすく、草が絡まるとモーターやエンジンに負荷がかかり、故障の原因にもなりかねません。解決策としては、草が長い場合には「二段刈り」と呼ばれる方法、すなわち最初に上部を刈ってから下の部分を再度刈るという手順を踏むことで、絡まりを最小限に抑えることができます。

さらに、草刈り中に機械の振動が大きくなったり、回転数が不安定になることもあります。これは主に刃のバランスが崩れている、または刃が摩耗・変形している場合に起こりやすい現象です。このような場合には、新しい替刃に交換するか、専門店で点検・修理を依頼するのが望ましいです。安全のためにも、定期的な刃のチェックは必須といえます。

このように、草刈りの際にはさまざまなトラブルがつきものですが、その多くは日頃の点検や使い方の工夫で予防・解決することが可能です。トラブルが起こったときに焦らず対処できるよう、基本的な原因と対処法をあらかじめ知っておくことが、スムーズで安全な作業につながります。

草刈りシーズンごとの注意点

春から夏にかけては雑草の成長が非常に活発になり、草丈が一気に伸びるため、草刈りの頻度も自然と増えます。この時期は特に気温と湿度が高くなるため、雑草の繁茂スピードが速く、草の密度や長さが増すことで、草刈り機への負荷も大きくなります。使用頻度が高まるため、作業前には必ず機器の点検を行いましょう。潤滑オイルの補充や刃の切れ味のチェックはもちろんのこと、バッテリー式であれば充電残量とバッテリーの劣化具合も確認しておくことが重要です。また、連続使用によるオーバーヒートにも注意が必要で、1時間に1度はこまめな休憩をはさむようにしましょう。

秋は比較的気温が下がり、作業しやすい季節ですが、落ち葉や枯れ草が地面に堆積することによって刃の切れ味が落ちやすくなります。また、刃が葉や枝に引っかかりやすくなり、異物の巻き込みによる機械の停止や損傷のリスクも高まります。このため、作業前には作業区域に落ち葉や枝が落ちていないかを確認・除去しておくことがトラブル防止につながります。加えて、刃の摩耗が進行しやすいため、こまめな点検と必要に応じた交換が望ましいです。

冬は雑草の成長が止まり、草刈り作業自体の頻度は減少しますが、機器の保管とメンテナンスが重要なポイントになります。使用しない期間が長くなることで、バッテリーが自然放電しすぎたり、エンジン内部の潤滑油が劣化する可能性があります。定期的にエンジンを空運転することで、各部品の劣化を防ぎ、次のシーズンにスムーズに始動させる準備を整えることができます。また、屋外に保管する場合は、防水カバーの使用や湿気対策も忘れずに行いましょう。オイル交換やフィルター清掃、ナットの緩み確認などもこの時期にまとめて行うと、春の使用開始時に慌てる心配がなくなります。

このように、それぞれのシーズンごとに適したメンテナンスや事前準備を行うことで、草刈り作業の効率性と安全性が大きく向上します。気候や草の状態に応じた対応を心がけながら、計画的なメンテナンスを実践していくことが、長く安心して草刈り機を活用するコツといえるでしょう。

草刈りに関するQ&A

Q. ナイロンコードと金属刃、どちらが良い?

A. 草刈りの用途によって適切な刃の種類は異なります。やわらかく背丈の低い雑草が生えている庭や花壇のまわりなど、繊細な操作が求められる場所ではナイロンコードがおすすめです。柔軟性があり、石や壁などの障害物に当たっても跳ね返りが少なく、安全性にも優れています。一方で、広範囲で雑草が密集していたり、茎が太くて硬い草が多いエリアでは、金属刃(特にチップソー)の方が切れ味と効率に優れています。高回転で力強く刈ることができ、時間短縮にもつながります。作業エリアの状況を見極めて、最適な刃を選びましょう。

Q. 草刈りは何月がベスト?

A. 雑草の成長を抑制し、次回の草刈りを楽にするためには、6〜7月(梅雨明け後)と9〜10月(秋口)の2回が理想的とされています。6〜7月は雑草の成長がピークを迎えるため、早めに刈っておくことでその後の繁茂を抑えやすくなります。9〜10月は夏に伸びた雑草を整理し、冬の景観を整えるのに適した時期です。また、11〜12月の冬前にもう一度軽く刈っておくと、翌春の草刈りが格段に楽になります。地域の気候や雑草の種類にもよりますが、年2〜3回の定期的な草刈りが理想です。

Q. 草刈り後の草はどう処分する?

A. 刈り取った草の処理にはいくつかの方法があります。最も一般的なのは、乾燥させて堆肥として再利用する方法です。風通しのよい場所に広げて数日間天日干しすれば、家庭菜園などで使える有機肥料として活用できます。また、細かく粉砕された草であれば、そのまま土の上に敷いて「マルチング材」として利用することで、乾燥防止や雑草の抑制にも役立ちます。大量に出た場合は、自治体が定める方法で可燃ごみとして回収に出すこともできます。地域によっては刈り草の資源回収が行われていることもあるため、役所や清掃センターで確認しておくと安心です。

Q. 草刈り機はどこでメンテナンスすればいい?

A. 草刈り機のメンテナンスは、購入した店舗(ホームセンターや農機具店)で対応してくれることが多く、保証期間内であれば無償対応の可能性もあります。また、メーカー直営のサービスセンターや指定修理工場に依頼することで、専門技術による点検・修理が受けられます。定期点検を依頼したり、消耗部品(刃・ベルト・プラグなど)の交換をお願いする際には、使用頻度や症状を伝えるとスムーズです。近年では一部の通販サイトでも修理窓口や出張サービスを提供している場合があり、利便性も向上しています。取扱説明書や保証書は必ず保管し、いつでも相談できる体制を整えておくと安心です。

草刈りをしない防草対策

除草剤を使った対策をする

除草剤を活用することで、草刈りの頻度を減らし、雑草管理の労力を大幅に軽減することが可能です。市販されている除草剤には大きく分けて接触型と浸透移行型の2種類があり、それぞれ効果の仕組みや用途に違いがあります。接触型は雑草の地上部だけに作用し、比較的即効性がありますが、根が残るため再び生えてくる可能性があります。一方、浸透移行型は薬剤が根まで行き届くため、植物全体を枯らす効果が高く、再発を抑えるには非常に有効です。特にチガヤやスギナ、セイタカアワダチソウといった多年草やしぶとい雑草に対して効果を発揮します。

除草剤の形状も、液体タイプ、粒剤タイプ、ジェルタイプなど多様化しており、状況に応じて選ぶことが求められます。液体タイプは広範囲への散布に適しており、粒剤は雨や風に強く、長期間の効果を期待できます。ジェルタイプはピンポイントでの使用に最適で、狭いスペースや花壇の隙間など、周囲の植物に影響を与えたくない場合に便利です。

散布時の安全対策も重要です。風のない晴天の日を選び、薬剤が飛散しないように慎重に作業を行いましょう。肌に触れることでアレルギーや皮膚炎を起こす可能性もあるため、手袋・長袖・長ズボン・マスク・保護メガネといった装備を必ず着用するようにします。特に小さな子どもやペットがいる家庭では、使用する除草剤の成分や安全性を事前に確認し、使用後は立ち入りを制限するなどの配慮が求められます。

さらに、除草剤は効果が出るまでに数日から1週間ほどかかるものも多いため、余裕を持ったスケジュールで使用することが大切です。持続性のあるタイプであっても、数ヶ月後には効果が薄れるため、年に2~3回程度の計画的な散布が理想的です。また、長期間使用する場合は土壌への影響も考慮し、有機物が分解されやすい場所ではバランスを見ながら活用することをおすすめします。

このように、除草剤は「草刈りをしない防草対策」として非常に効果的ですが、その使用方法や選定を誤ると周囲の植物や土壌環境に悪影響を及ぼす可能性もあります。製品ごとの使用説明をしっかり読み、安全と効果のバランスを考えながら、目的に合った除草剤を正しく使うことが、防草対策成功の鍵となります。

米ぬかをまくことの効果

米ぬかは天然素材でありながら、雑草の抑制に効果がある自然派の防草アイテムとして注目されています。特に、化学薬品を使わずに雑草を抑えたいという方にとっては、環境にも優しく安心して使用できる選択肢です。米ぬかには微生物を活性化させる成分が多く含まれており、これらの微生物が増殖する際に酸素を大量に消費することで、土壌中の酸素濃度が一時的に低下します。この酸欠状態が雑草の発芽や成長を阻害する仕組みです。

また、米ぬかは有機質であるため、時間が経つにつれて自然分解され、土壌に栄養を与える効果もあります。家庭菜園や花壇に使用することで、雑草対策と土壌改良の両方を同時に行うことが可能です。米ぬかにはリンやカリウムなどの植物に有益なミネラルも含まれており、肥料としての側面も持ち合わせています。このため、無農薬や自然農法を取り入れている農家やガーデナーの間では、米ぬかの活用は非常に一般的となっています。

使用方法としては、雑草が生え始める前の時期、たとえば春先や秋の初めなどに薄くまき、軽く耕して土に混ぜ込むのが理想的です。まく量の目安としては、1平方メートルあたり100〜200グラム程度が推奨されています。ただし、過剰にまきすぎると酸素不足が強まりすぎて、作物の根にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、使用量には注意が必要です。

米ぬかをそのまま撒いた場合、湿気や気温によっては発酵が進み、カビや異臭が発生することがあります。これを防ぐには、通気性が良く水はけの良い場所を選ぶこと、もしくは米ぬかをボカシ肥などに加工してから使用するのも一案です。ボカシ肥とは、米ぬかに油かすや発酵菌を加えて発酵させた肥料で、防草と土壌改良をより効率的に行える手段としても知られています。

さらに、防草効果を高めるためには、雨上がりの湿った地面に撒くと微生物の活動が促進され、より効果的に雑草の抑制につながります。特に梅雨明けや初夏など、土壌が適度に湿っているタイミングで行うと、より高い成果が得られやすくなります。なお、米ぬかの使用は即効性には欠けますが、繰り返し継続的に使うことで、年々雑草の発生を抑える土壌環境が整っていくという長期的な効果が期待できます。

このように、米ぬかは環境にやさしく持続可能な雑草対策として非常に有用です。使い方を工夫しながら継続的に取り入れることで、自然と調和した形での庭や畑の管理を実現することができるでしょう。

グランドカバーを植える

グランドカバー植物を植えることは、雑草が繁殖しにくい環境を自然に作り出す優れた方法の一つです。これは単に草を覆うだけでなく、見た目の美しさや土壌の保全といった多くのメリットをもたらします。代表的なグランドカバー植物としては、クラピア、リッピア、ディコンドラ、芝桜などがあり、これらはいずれも成長が早く、地面を密に覆ってくれるため、太陽光が地表に届きにくくなり、雑草の発芽を物理的に防ぐ効果があります。中でもクラピアは耐踏圧性が高く、芝生の代替としても人気があります。

また、芝桜などの花が咲くタイプは季節ごとの彩りを楽しめるため、ガーデニングと防草の両立が可能です。さらに、これらの植物は一度根付けば繁殖力が強く、広い範囲を短期間で覆ってくれるため、住宅の庭や歩道の縁、公共施設の法面などでも活用が進んでいます。加えて、斜面や傾斜地にも植えやすく、土壌の流出防止や雨水の浸透を助ける役割も期待されており、防災的な観点からも注目されています。

植え付け前には、まず既存の雑草をしっかりと取り除き、必要に応じて堆肥や腐葉土などで土壌改良を施しておくと定着率が向上します。また、土壌pHや水はけなどの条件によって適した植物が異なるため、事前に植える場所の環境を把握し、最適な種類を選ぶことが成功のカギとなります。植え付け直後は、乾燥を避けるために定期的な水やりを行い、雑草が再発しないように簡単な草抜きも忘れずに実施します。

根付いたあとは、グランドカバーは非常にメンテナンス性に優れており、芝のような頻繁な刈り込みを必要としません。繁茂した葉が自然に落葉し、マルチング効果を生むことでさらなる防草効果が期待できるほか、土の湿度を適度に保ち、乾燥や浸食から地表を守ってくれます。特に夏場の強い日差しや急な豪雨など、過酷な環境下でも地面のコンディションを安定させる助けとなります。

このように、グランドカバー植物は雑草対策だけでなく、美観維持や土壌環境の改善、さらには手間の軽減といった多面的なメリットをもたらします。庭づくりの際には、単なる装飾としてではなく、防草という機能性の観点からも積極的に取り入れていくとよいでしょう。

雑草対策をする

防草対策には、化学的な方法だけでなく、物理的な対処法も多く存在し、その中でも特に実用的で多くの現場で取り入れられているのが防草シートの敷設です。防草シートは、太陽光を地面に届かないように遮断することで、雑草の光合成を妨げ、種子の発芽や成長を未然に防ぎます。防草シートは一度敷くだけで長期間にわたり効果を発揮するため、家庭の庭や駐車場、畑の通路、ベランダ下など幅広い場面で活用されています。

施工は比較的簡単で、DIYでも十分対応可能です。地表を平らにならし、雑草をしっかり取り除いたうえで防草シートを敷き詰め、シートの重なり部分を最小限に抑えながら固定ピンやU字ピンでしっかりと留めます。シートの素材には不織布や織布などがあり、それぞれに耐久性や排水性、紫外線への強さといった特性があるため、使用環境に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

見た目を重視する場合や、さらに効果を高めたい場合は、シートの上から砂利や人工芝、ウッドチップなどを敷くのが効果的です。これにより、シートの劣化を防ぎつつ、防草効果が一層長持ちします。また、装飾的な効果もあるため、庭全体の景観を美しく保つことができます。歩行時の音を軽減する効果も期待でき、使い勝手とデザイン性の両立が可能になります。

長期的な防草効果を確保するためには、使用するシートの耐用年数や厚みにも注目しましょう。厚みがあるシートは雑草の突き破りにも強く、長期間張り替え不要で使用できます。特にスギナやチガヤなど貫通力の高い雑草が多い場所では、高密度・高強度のシートを選ぶことで、より確実な防草効果が得られます。また、敷設後のメンテナンスとして、シートの端がめくれたり破れたりしないように定期的に点検し、必要に応じて補修することも忘れないようにしましょう。

このように、防草シートは施工が簡単で効果が高く、長期間草刈り作業を不要にする優れた防草アイテムです。正しい方法で敷設し、定期的なメンテナンスを行うことで、美しい景観と手間いらずの庭づくりが実現できます。忙しい現代人にとって、時間と労力を節約しながら快適な屋外空間を維持するための強い味方となるでしょう。

草刈りの際に気をつけること

作業時間や体調管理に気をつける

草刈りは見た目以上に体力を消耗する重労働であり、特に気温の高い時期には体調管理をしっかりと行うことが欠かせません。炎天下での作業は、日射病や熱中症のリスクが高まり、判断力や集中力も著しく低下します。そのため、できる限り直射日光の強い時間帯は避け、朝早い時間帯や夕方の比較的涼しい時間帯に作業をするのが理想的です。特に夏場は気温の上昇が急激なため、作業を午前中に終わらせるなど、スケジュールにも配慮しましょう。

気温が高い日には、必ずこまめに水分と塩分を補給するように心がけましょう。熱中症対策として、スポーツドリンクや経口補水液などを携帯しておくと安心です。また、30分から1時間ごとに日陰で休憩を取り、体温の上昇を抑えることが重要です。保冷剤を首に巻いたり、冷却スプレーや携帯用扇風機を活用するなど、体を冷やす工夫を取り入れると、作業効率も上がります。

さらに、作業前後の体調管理も欠かせません。少しでも頭痛やめまい、だるさなどを感じた場合には、無理をせずその日の作業を中止する決断も大切です。特に高齢者や体調に不安のある方は、周囲に人がいる時間帯に作業を行ったり、万が一に備えて連絡手段を持っておくと安心です。

また、長時間の草刈り作業では、集中力の低下による怪我のリスクも高まります。草刈り機の誤操作やつまずきによる転倒を防ぐためにも、適度な休憩を挟みながら作業を進めることが重要です。作業前に軽いストレッチをして全身をほぐしておくと、筋肉や関節への負担を和らげることができ、翌日の疲労感も大きく軽減されます。特に肩・腰・太ももなど、草刈り時に酷使される部位を中心に動かしておくとよいでしょう。

このように、草刈り作業を安全かつ効率的に行うためには、作業時間の選定や休憩の取り方、体調チェック、そして事前の準備運動といった複数の対策を組み合わせることが大切です。体力を過信せず、自分の体調に合わせて柔軟に行動することが、事故やトラブルを未然に防ぐ第一歩となります。

防虫対策をする

草むらや雑木林、空き地、河川敷など自然の多い場所では、蚊・ブヨ・ハチ・ムカデ・ダニなど多種多様な虫が発生しやすく、草刈り作業時には特に注意が必要です。これらの虫に刺されたり咬まれたりすると、腫れや強いかゆみ、痛みだけでなく、場合によっては発熱や呼吸困難などのアレルギー反応を引き起こすこともあります。特にハチは刺されるとアナフィラキシーショックを起こす可能性もあり、十分な注意と予防策が求められます。

防虫対策の基本は、虫の接近を防ぎ、刺されない工夫をすることです。虫よけスプレー(ディートまたはイカリジン配合)を使用し、肌に直接塗布するだけでなく、衣服にもスプレーすると効果が高まります。長袖・長ズボンの着用はもちろん、首元・手首・足首など虫が侵入しやすい部位は、タオルやリストバンド、足首カバーなどでしっかりガードするようにしましょう。

さらに、帽子は防虫ネット付きのタイプを選ぶことで、顔まわりを守ることができ、視界を確保しながら快適に作業できます。最近では通気性が良く熱がこもりにくいネット付き帽子や、メッシュ構造のアームカバーなども多く市販されています。これらをうまく活用することで、虫刺されのストレスを大幅に軽減できます。

また、ハチが多く見られるエリアでは黒や濃い色の服装を避けることも重要です。ハチは黒色に対して攻撃的な性質があるとされており、明るい色や白系の服装の方が刺激を与えにくくなります。ハチの巣がありそうな場所を避ける、耳栓で羽音を遮断するなど、精神的ストレスへの配慮も含めた対策が有効です。

事前に虫の発生しやすい時間帯や天候を確認しておくことも防虫対策の一環です。虫は風のない湿った日や早朝・夕方に活動が活発になるため、その時間帯を避けて作業することで刺されるリスクを減らせます。さらに、作業前には周囲の状況をよく観察し、虫の飛来や巣の有無をチェックしてから草刈りに取りかかるとより安全です。

このように、防虫対策は「肌を露出させない」「虫を寄せ付けない」「虫の行動特性を把握する」といった多面的な視点からの備えが大切です。安全に作業を行うためには、こうした予防措置を習慣づけ、虫刺されのリスクを最小限に抑えるようにしましょう。

除草用保護メガネやシールドを使う

草刈り機を使用する際には、作業中に小石や木片、刈った草の破片などが高速で飛び散る危険性があり、特に目や顔に対するダメージが懸念されます。そのため、目の保護は草刈りにおける基本的かつ最優先の安全対策のひとつです。目に異物が入ると、痛みや視力障害につながる恐れがあるだけでなく、作業中に思わぬ事故を引き起こす原因にもなります。

こうしたリスクを回避するために、除草用の保護メガネやフェイスシールドの着用が強く推奨されます。特にエンジン式の草刈り機や高出力タイプでは、刃の回転速度が非常に速く、飛び散る物体の勢いも強いため、目だけでなく顔全体を守る意識が必要です。飛び石が顔に直撃するケースも報告されており、万が一の事態を防ぐには、信頼性の高い安全装備を用意しておくことが大切です。

防曇(くもり防止)機能付きのゴーグルであれば、作業中に視界が曇るのを防ぎ、快適な視野を確保することができます。汗や湿気が多くなる夏場の草刈りでは、特に重要なポイントとなります。さらに、メガネを常用している人向けには、メガネの上から装着可能なオーバーグラス型もあり、視力の補正と保護を同時に実現できます。

フェイスシールドは、目だけでなく口や鼻も含めた顔全体を保護できるため、草刈り作業においてより高い安全性を求める方に最適です。特に斜面や狭い場所での作業、また石の多い場所では、顔への飛来物の危険性が高くなるため、フェイスシールドの着用が効果を発揮します。ヘルメット一体型や軽量な跳ね上げ式など、さまざまなタイプがあり、自分の作業スタイルに合わせて選ぶとよいでしょう。

また、草刈り時には長時間にわたって顔を露出させることになるため、紫外線対策としてUVカット機能付きのゴーグルやシールドを使用するのもおすすめです。日差しの強い日中に作業する場合には、肌の保護とあわせて顔全体の安全性を確保することが、快適かつ安全な草刈りにつながります。

このように、除草作業における目と顔の保護は、単なる付属品ではなく、事故や怪我を防ぐための必須アイテムです。自分にとって快適で使いやすい装備を選び、安全意識を持って作業に臨むことが、草刈りを安心して続けていくための第一歩となります。

【まとめ】

✅ 草刈りを楽に、安全にするためのポイント

草刈りは重労働であると同時に、正しい知識と準備があれば「もっと楽に、安全に」行うことができます。本記事では、草刈りを避けるための防草対策と、実施する際の安全対策を2本柱で解説しました。

🌱 草刈りをしないための防草対策

**除草剤を正しく使えば、雑草の再発を防げる。**接触型・浸透移行型など種類を選び、散布時の安全にも配慮。

**米ぬかは自然派防草素材。**微生物の働きで酸素を奪い、雑草の発芽を抑える。土壌改良にも有効。

**グランドカバー植物の活用で、草の生えにくい環境を作る。**クラピアや芝桜など、見た目も美しく手間も減らせる。

**防草シートは最も実用的な物理対策。**施工が簡単で長持ち。砂利やウッドチップを上に敷けば見た目も◎。

🛡️ 草刈り作業時の安全対策

**熱中症や脱水に注意。**朝夕の作業、水分・塩分補給、冷却グッズの携帯が必須。

**虫刺され対策を万全に。**ディートやイカリジン配合スプレー、防虫ネット付き帽子などで防御。

**目と顔の保護も怠らず。**防曇ゴーグルやフェイスシールドで、飛散物や紫外線から守る。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。